книги из ГПНТБ / Бастарева, Л. И. Петропавловская крепость [иллюстрированный путеводитель]

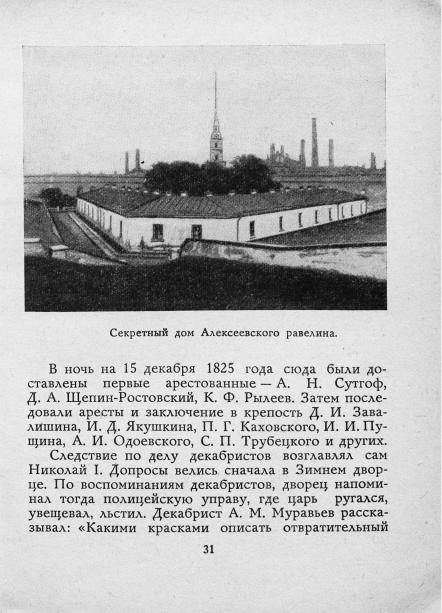

.pdfДля содержания узников вначале были приспособ лены казематы крепостных стен, а затем построены и специальные тюрьмы: Секретный дом Алексеевского равелина (сначала деревянный, затем камен ный) и Секретная тюрьма Трубецкого бастиона.

Впервые крепость была использована как госу дарственная тюрьма еще при Петре I. В 1718 году в одном из помещений Трубецкого бастиона содер жался сын Петра I царевич Алексей, принявший уча стие в заговоре боярства и духовенства против пре образований Петра I. Он умер в Петропавловской

крепости.

26 августа 1725 года в крепость был брошен И. Т. Посошков — экономист и публицист, один из самых замечательных людей петровского времени. Его «Книга о скудости и богатстве», в которой он дал картину экономических и социальных отношений в России начала XVIII века и изложил программу экономического переустройства страны, испугала дворянское правительство Меншикова и Екатерины I. В своей книге Посошков выдвинул прогрессивное для того времени требование точного определения обязанностей крестьян по отношению к помещикам.

И. Т. Посошков умер в крепости 1 февраля

1726 года.

Когда в 1741 году в результате очередного двор цового переворота на престол вступила Елизавета Петровна, в крепость были заключены ее политиче ские противники, бывшие министры Анны Иоаннов ны — Бирон, Остерман, Миних, Менгден и другие. Из крепости они были отправлены в ссылку.

История Петропавловской крепости с конца XVIII века вплоть до Великой Октябрьской социа листической революции связана со всеми этапами

23

русского революционного движения. В это время Пе тропавловская крепость — одна из наиболее страш ных политических тюрем.

«Летописи этой каменной громады, возвышаю щейся из Невы напротив Зимнего дворца, говорят только об убийствах, пытках, о заживо погребен ных, осужденных на медленную смерть или же до веденных до сумасшествия в одиночных, мрачных, сырых казематах», — писал П. А. Кропоткин.

Одним из первых революционеров, заключенных в крепость, был А. Н. Радищев, арестованный 30 июня 1790 года за книгу «Путешествие из Петер бурга в Москву».

Трудно переоценить значение «Путешествия...» для развития русской революционной.мысли и рус ской литературы. В. И. Ленин в знаменитой статье «О национальной гордости великороссов» назвал Ра дищева первым в ряду наиболее выдающихся пред ставителей русского освободительного движения.

С неслыханной для того времени смелостью и пря мотой наносил Радищев удары по крепостничеству и самодержавию, мешавшим прогрессивному развитию России. Он требовал отмены крепостного права, раз вития промышленности, сельского хозяйства, широ кого просвещения народа, борьбы с произволом чи новников и бюрократией.

В указе о предании Радищева суду Уголовной па латы разгневанная Екатерина II писала, что книга наполнена «самыми вредными умствованиями, разру шающими покой общественный, умаляющими долж ное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвесть в народе негодование противу начальни ков и начальства, наконец, оскорбительными изражениями противу сана и власти царской».

24

Радищев находился в крепости на положении секретного арестанта. В каком из казематов он содер жался во время следствия, неизвестно. Следствие и суд продолжались более двух месяцев. Екатерину II особенно волновал вопрос: не имел ли Радищев «со общников к произведению намерений, в сей книге изображенных?» Вести следствие было поручено од ному из мастеров сыскных дел — Шешковскому.

Карьера Шешковского началась с «успехов», до стигнутых им допросами и пыткой. К концу 80-х го дов Шешковский был полным хозяином в политиче ском сыске и надежным исполнителем воли Екате рины. Впрочем, по отношению к Радищеву можно сказать, что следствием руководила сама Екатерина: ею были сформулированы вопросы, на которые Шеш ковский требовал письменных ответов Радищева. Шешковский вызывал писателя на допросы в разное время, а когда сам уходил спать, заставлял Радищева писать бесконечные дополнения к ранее написанным ответам. Система допросов и режим содержания в крепости были рассчитаны на то, чтобы подавить узника психически, морально, физически. Радищев с честью выдержал это нелегкое испытание.

Уголовная палата, Сенат и Государственный со вет вынесли Радищеву смертный приговор. Екатери на II проявила лицемерное милосердие: смертный приговор был заменен ссылкой в Сибирь на 10 лет. Радищев был закован в кандалы и отправлен за 7000 верст от Петербурга, в далекий Илимский острог.

Ни тюрьма, ни приговор, ни тяжелый путь не сло мили волю Радищева. На пути в ссылку он пишет:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь свой век: Не скот, не дерево, не раб, но человек!

25

В Петропавловскую крепость попадали не только революционеры и вольнодумцы из дворян. Росло не довольство во всех слоях общества. Характерный пример — волнения солдат Семеновского полка, от казавшихся служить под начальством садиста пол ковника Шварца. Они выступили против жестоких порядков в царской армии, против палочной дисцип лины, деспотизма, отражавших произвол всей си стемы крепостнического государства. Вместе с тем это возмущение свидетельствовало о пробуждении чувства человеческого достоинства в солдатской массе после войны 1812 года.

В 1820 году в крепость была заключена 1-я грена дерская («государева») рота Семеновского полка, са мовольно вышедшая на перекличку и высказавшая своему ротному командиру жалобы на полковника Шварца. Арест роты поднял весь полк.

Около 3 тысяч семеновцев — весь полк — были за ключены в Петропавловскую крепость. Впервые кре пость стала местом массового заключения. Прави тельство жестоко расправилось с семеновцами: одних прогнали сквозь строй и отправили в рудники на каторгу, других сослали в северные крепости — Свеаборгскую и Кексгольмскую.

В 1825 году Петропавловская крепость приняла в свои казематы и в Секретный дом Алексеевского равелина декабристов.

Именно с восстания декабристов начинал В. И. Ленин периодизацию русского революционного движения. Оно «прошло три главные этапа, соответ ственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разно чинский или буржуазно-демократический, приблизи

26

тельно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895...» Наиболее выдающимися деятелями первого, «дворянского» периода В. И. Ленин считал декабри стов и Герцена. Ленин сочувственно цитировал ха рактеристику декабристов, данную продолжателем их дела А. И. Герценом: «...богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы раз будить к новой жизни молодое поколение и очи стить детей, рожденных в среде палачества и рабо лепия».

Мировоззрение декабристов складывалось под влиянием русской действительности: деспотизм и произвол самодержавия, отсутствие законности, заби тость народа, крепостное рабство —все это явилось тормозом дальнейшего экономического развития Рос сии. Их вдохновляли идеи А. Н. Радищева и русских просветителей XVIII—XIX веков, идеи французской революции XVIII века. Отечественная война 1812 го да, участниками которой были многие из них, спо собствовала подъему и пробуждению национального и политического самосознания русских людей.

В 1821 году возникают революционные декабри стские организации: в Петербурге — Северное и в Тульчине на Украине — Южное тайные общества. Главными целями обществ было освобождение кре стьян и установление в России новой формы правле ния. Они не раз обсуждали вопрос об открытом вы ступлении и готовились к нему. Но обстоятельства сложились так, что им пришлось выступить неожи данно.

В ноябре 1825 года внезапно в Таганроге умер Александр I. Наследовать престол должен был его брат Константин (в ту пору наместник в Польше).

27

Еще при жизни Александра I он отказался от пре стола в пользу следующего по старшинству за ним брата Николая. Но так как акт об отречении сохра нялся в тайне, войска и население после смерти Алек сандра I были приведены к присяге Константину. Николай, грубый, жестокий, любитель муштры, вну шал мало симпатий даже представителям высшей знати. Он боялся занять престол без подтверждения Константином отречения. Это могло бы показаться узурпацией власти. Николай ждал или приезда Кон стантина или документа от него об отречении, кото рый можно было бы опубликовать и назначить «переприсягу». Между братьями шла переписка. Ответы Константина носили личный характер и публикации не подлежали. Николай решился действовать без официального подтверждения Константина и назна чил «переприсягу» на 14 декабря 1825 года. Войска и население должны были присягнуть императору Ни колаю I.

Настроение в народе и в армии было тревожным. Этой обстановкой междуцарствия решили воспользо ваться члены Северного общества, считая, что насту пил благоприятный момент для выступления.

Они решили вывести войска на Сенатскую пло щадь, убедить их под предлогом верности Констан тину не признавать царем Николая I, помешать се наторам принести присягу и предъявить им «Мани фест к русскому народу». По этому манифесту унич тожалось старое правление и власть передавалась новому органу — Временному правлению. Оно дол жно было содействовать созыву «Великого собора» (Учредительного собрания), по решению которого в России определилась бы форма правления. До уста новления ее манифест предусматривал ряд мер: вве

28

дение гражданских свобод, уничтожение военных поселений и рекрутских наборов, удовлетворение ос новного чаяния народа — освобождение крестьян от крепостной зависимости.

Руководителем восстания был избран С. П. Тру бецкой —один из основателей тайного общества, полковник гвардии, участник войны 1812 года, имевший военный опыт и известный солдатам.

Декабристы рассчитывали на поддержку крупней ших петербургских полков, в которых служили многие члены тайных обществ. Дворянские револю ционеры боялись народного возмущения и не хотели, чтобы их выступление было похоже на народный «бунт». В стремлении устранить от выступления на род, заранее ограничить рамки выступления только воинскими силами, в желании использовать старый орган управления — Сенат проявились черты клас совой ограниченности.

Ранним морозным утром 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь (ныне площадь Декабристов) пришли лейб-гвардии Московский полк, лейб-гвар дии гренадерский полк, Гвардейский морской эки паж — всего около 3 тысяч человек — и построились в каре у памятника Петру I. С восставшими были А. А., М. А. и Н. А. Бестужевы, К. Ф. Рылеев, Е. И. Оболенский, П. Г. Каховский, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин и другие.

Еще до начала восстания Николай I успел приве сти к присяге членов Сената и Государственного со вета. Об этом декабристы узнали лишь на площади. Надо было принимать новые решения, а руководитель восстания Трубецкой на площадь не явился. Тем временем на площади стали собираться люди. По мнению очевидцев, количество их в несколько раз

29

превышало число восставших. Эта, по выражению Николая I, «чернь» проявляла сочувствие к восстав шим, кидала поленьями и камнями в императора и его свиту. Сочувствием народа декабристы не вос пользовались. К активным наступательным действиям

они тоже не перешли, избрав выжидательную и обо ронительную тактику.

За это время Николай I, оправившись от испуга, стянул верные ему войска (около 12 тысяч), которые плотным кольцом окружили каре восставших.

Восставшие отбили успешно несколько атак кон ной гвардии. Каховский смертельно ранил петербург ского генерал-губернатора Милорадовича, уговари вавшего «мятежных» солдат, но декабристы по-преж нему не проявляли инициативы. Николай I, боясь, что «бунт мог сообщиться «черни» и тогда окружен ные ею войска были бы в самом трудном положе нии», приказал пустить в ход артиллерию.

Ряды восставших дрогнули. Декабрист Н. А. Бе стужев вспоминал: «Мертвые тела солдат и народа валились и валились на каждом шагу; солдаты забе гали в дома, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечь прыгала от стен в стены и не щадила ни одного закоулка».

Было сделано несколько выстрелов из орудий. Площадь, набережная, прилегающие улицы, лед Невы были завалены телами. Так закончилось восстание декабристов. Несмотря на поражение, значение его в революционной истории страны огромно, ибо в этот день, как писал В. И. Ленин, «Россия впервые видела революционное движение против царизма...».

По делу декабристов было привлечено около 600 офицеров и гражданских чинов и 2500 солдат. Мно гие из них прошли через Петропавловскую крепость.

30

вид, который представлял царь и его дворец в эти часы, посвященные мести?! Можно было видеть офи церов в полной форме, со связанными за спиной ру ками, с оковами на ногах, являвшихся так перед но вым императором! А он, с угрозами и проклятиями на устах, допрашивал их, даруя прощение, которое не выполнял».

После допросов декабристов отправляли в кре пость с записками царя коменданту, как содержать заключенных. Их бросали в Секретный дом Алексеевского равелина и в казематы куртин и бастионов.

Одновременно с офицерами в крепость стали по ступать арестованные солдаты. Их размещали по нескольку человек в одном каземате.

Следствие над декабристами велось полгода. Ни колай I в июне 1826 года писал великому князю Кон стантину Павловичу: «В четверг начался суд, со всей подобающей торжественностью. Заседания идут без перерыва с 10 часов утра до 3 часов дня, и несмотря на это я еще не знаю, приблизительно к какому чи слу может кончиться. Затем последует казнь — ужас ный день, о котором я не могу думать без содрога ния. Предполагаю произвести ее на эспланаде кре пости».

По приговору пятеро — П. И. Пестель, К. Ф. Ры леев, П. Г. Каховский, М. П. Бестужев-Рюмин, С. И. Муравьев-Апостол — были приговорены к смертной казни через повешение. Более 100 декабри стов ссылалось на каторжные работы в Сибирь. Сол даты-декабристы прогонялись сквозь строй и отправ лялись в действующую армию на Кавказ.

О приговоре декабристы узнали 12 июля 1826 го да в доме коменданта крепости. В их воспоминаниях рассказывается, что в Комендантском доме находи

32