- •Статически определимые стержневые системы. Расчет статически определимых систем на неподвижную нагрузку.

- •2. Далее рассмотрим, как выглядит эпюра изгибающих моментов в консольной балке при приложенном на ее свободном конце сосредоточенном моменте m ( рис.19 ).

- •3. «Загрузим» консольную балку равномерно-распределенной нагрузкой q (рис.22). Заметим, что под ее интенсивностью q понимается нагрузка, приходящаяся на единицу длины балки. 1

- •Пример 2.

- •Пример 3.

- •Пример 4.

- •Пример 5.

- •Пример 6.

- •Пример 7.

- •Построение эпюр внутренних усилий в консольных рамах.

- •Пример 8.

- •Пример 8.

- •Построение эпюр внутренних усилий в трехшарнирных рамах.

- •Пример 9.

- •Пример 10.

- •X «от узла». Затем запишем уравнение, аналогичное примененному в случае с классической рамой, для определения одной из горизонтальных реакций:

- •Построение эпюр внутренних усилий в многопролетных статически определимых балках.

Пример 8.

4

2

2

2

Сначала пронумеруем границы характерных

участков. Обратим внимание на то, что

мы впервые сталкиваемся с трехстержневым

узлом 4. Наметим вначале последовательность

нашего расчета. Вначале рассмотрим

участок 1-2, затем перейдем на участок

2-4 и вычислим величину изгибающего

момента в сечении выше точки 4. Затем

рассчитаем участок 3-4 и вычислим момент

в сечении правее точки 4. Далее «вырежем»

узел 4 и определим величину момента

левее точки 4. В завершение расчета

рассмотрим участок 4-5. Расчет начинаем

с участка 1-2. Для этого вновь прибегнем

к уже ставшему стандартным приему –

мысленно установим в сечении, совпадающем

с окончанием первого участка, жесткую

заделку (рис.49,а). При этом эпюра на

участке 1-2 является аналогом первого

частного случая (см. рис.18), ее характер

и величина изгибающего момента левее

точки 2 известны (рис.49,б).

- 33 –

Для перехода на вертикальный участок 2-4 необходимо «уравновесить» узел 2, т.е. добиться, чтобы сумма моментов, как внутренних, так и приложенных снаружи внешних (если они есть), относительно оси узла 2 была бы равна нулю. Для этого «вырежем» узел 2 с помощью замкнутого сечения, приложим к нему известный момент в сечении левее точки 2, равный 6, растягивающий верхние волокна, что следует из рис.49,б, и вращающий узел против часовой стрелки, и внешний момент 10. Искомый момент M2Н в сечении ниже точки 2 в этом случае равен 10-6=4, вращает узел против часовой стрелки (рис.49,в). Обратим внимание на тот факт, что полученный из равновесия узла 2 момент, равный 4, растягивает левые волокна на стойке 2-4.

На следующем стандартном шаге ликвидируем условную заделку левее сечения 2 и переставим ее в сечение выше точки 4 (рис49,г). При этом в сечении 2 восстанавливаются ее кинематические характеристики. Далее рассмотрим участок 2-4. Приложим к нему сосредоточенный момент М=4, полученный из равновесия узла 2 и растягивающий левые волокна. Это аналог случая 2 на рис.21, а эпюра на этом участке показана на рис.50,а. На участке 3-4 эпюра аналогична первому частному случаю (рис.18), а величина момента, растягивающего верхние волокна в сечении правее точки 4 равна М4П=5×2=10 (рис.50,б).

Рис.50

Для перехода на участок 4-5 необходимо «уравновесить» узел 4, т.е. добиться, чтобы сумма моментов относительно оси узла 4 была бы равна нулю. Для этого «вырежем» узел 4 с помощью замкнутого сечения, приложим к нему известные моменты в сечениях правее и выше точки 4 , равные, соответственно,10 и 4. Оба они вращают вырезанный узел по часовой стрелке. Искомый момент M4Л в сечении левее точки 4 в этом случае равен 4+10=14, вращает узел против часовой стрелки (рис.50,в). Обратим внимание на тот факт, что полученный из равновесия узла 4 момент, равный 14, растягивает верхние волокна.

Далее рассмотрим участок 4-5. Приложим к нему сосредоточенный момент М=14, полученный из равновесия узла 4 и растягивающий верхние волокна, в точке 4 приложим также сосредоточенные силы Р1=3 и Р2=5, перенесенные с участков 1-2 и 4-3, параллельных расчетному и рассмотренных ранее и равномерно-распределенную нагрузку q=3. Исходя из принципа независимости действия сил, вычислим величину изгибающего момента в сечении 5. Независимое действие сосредоточенного момента М=14 соответствует частному случаю 2 (стр.21), приводя к растяжению верхних волокон. Отложим ординату выше нейтральной оси (рис.50,г). Воздействие равномерно-распределенной нагрузки на участок 4-5 приводит к возникновению изгибающего момента, растягивающего нижние волокна (по третьему частному случаю) и равного М=q×L2/2=3×42/2=24. Суммарное воздействие двух сосредоточенных сил приводит к растяжению верхних волокон, а вызванный ими изгибающий

- 34 -

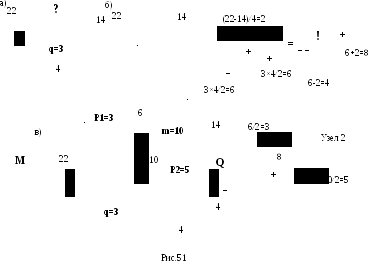

момент равен (3+5)×4=60. Алгебраическая

сумма воздействий (в данном случае

изгибающих моментов) в заделке 5 равна

М5=74-24=50. Этот момент растягивает

верхние волокна. В пределах характерного

участка 4-5 эпюра изгибающих моментов

должна быть очерчена по квадратной

параболе с выпуклостью вверх. Результат

проведенного расчета на участке 4-5 ( без

уточнения поведения эпюры на этом

участке) – на рис.51,а. На рис.51,б показан

процесс построения эпюры Q на участке

4-5. На участке 4-5 на эпюре Q происходит

изменение знака, что указывает на наличие

экстремума на эпюре М. На рис.51,в приведены

полные эпюры изгибающих моментов и

поперечных сил для рассматриваемой

задачи.

Построение эпюры продольных сил начнем,

вырезав узел 2 с эпюры Q.

На рис. 52,а показан узел 2 с приложенными

к его стержням положительно направленными

искомыми продольными силами N2-1 и

N2-4, известными и

направленными в соответствии со знаками

поперечными силами левее и ниже этого

узла. Из уравнений равновесия получены

величины и знаки искомых продольных

сил. Далее вырезаем узел 3. При этом

обратим внимание на тот факт, что на

участке 3-4 в сечении 3 отсутствует

продольная нагрузка, что указывает со

всей очевидностью на отсутствие на этом

участке продольной силы. На рис.52,б

рассматривается узел 4 с приложенной

искомой продольной силой N4-5,

известной сжимающей продольной силой

N2-4=3, направленной «к узлу»,

поперечными силами левее, правее и выше

этого узла. Из уравнения равновесия

получены величина искомой продольной

силы. На рис.52,в можно ознакомиться с

эпюрой продольных сил для рассмотренного

примера.

получены величина искомой продольной

силы. На рис.52,в можно ознакомиться с

эпюрой продольных сил для рассмотренного

примера.

- 35 –