книги из ГПНТБ / Церазов, А. Л. Электрическая часть тепловых электростанций учебник

.pdfпотери напряжения в сети: изменением коэффициентов трансформации силовых трансформаторов (или приме нением вольтодобавочных трансформаторов), изменени ем величины передаваемой реактивной мощности, изме нением индуктивного сопротивления линии последова тельным включением емкости (установки продольной компенсации) и др.

1-2. РЕЖИМ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Основной особенностью работы электрических систем является одновременность процесса производства и по требления электрической энергии. Небаланс между сум марной мощностью, генерируемой электрическими стан циями, и суммарной мощностью, потребляемой в систе ме, не может существовать. Нарушение этого баланса приводит к тому или иному расстройству работы систе мы. Для правильного ведения режима работы электри ческих систем необходимо знать графики потребления

% |

% р |

|

100 |

|

|

|

|

100 |

|

J |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

80 |

|

|

|

|

80 |

|

|

и |

во |

|

|

|

|

ВО60 1J |

|

J. |

|

во |

|

|

|

|

|

|||

го |

|

|

|

|

го L |

|

|

t |

О |

|

|

|

|

о в |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

/г is |

го ч |

||

а) |

% |

|

б ) |

|

|

|

в ) |

|

.% |

р |

|

|

% |

|

|

|

|

100 |

юо |

|

1 |

|

юо |

|

|

|

80 |

80 |

|

|

80 |

|

|

|

|

|

—-иг |

|

|

|

|

|||

ВО |

ВО |

|

11 |

|

во |

|

|

|

BD |

ВО |

|

|

|

во |

|

|

|

го |

|

|

|

t |

го |

|

|

|

о в ! 8 18 16 го ч |

|

В |

8 18 is |

|

8 |

18 16 го ч |

||

|

га ч о' |

|||||||

г) |

|

|

д> |

|

|

|

е) |

|

Рис. 1-3. Примеры суточных графиков потребления активной мощ ности различными потребителями.

а — освещение жилых помещений; б —уличное освещение; в — общее потребле

ние города с |

населением до |

250 тыс. чел.; |

г — односменное |

промышленное |

предприятие; |

д — двухсменное |

промышленное |

предприятие; |

е — трехсменное |

|

промышленное предприятие. |

|

||

10

Рис. 1-4. Суточный график активной нагрузки электрической системы,

а — показатели графика; б — примерное распределение активной нагрузки си стемы между электростанциями.

мощности отдельными потребителями, узлами нагрузки, в системе в целом. Ежегодные тщательные наблюдения позволяют на основе статистических данных заранее го товить источники активной и реактивной мощности к ожидаемой выдаче мощности.

Для примера на рис. 1-3 приведены суточные графи ки потребления активной мощности освещением жилых домов, уличным освещением, городом с населением до 250 тыс. чел. (график, учитывающий все виды электро потребления такого города). Всем графикам свойственно неравномерное потребление мощности в течение суток. Графики потребления активной мощности промышленны ми предприятиями могут сильно отличаться друг от дру га на почве разной сменности (односменное, двухсмен ное и трехсменное) и разного характера технологическо го процесса (рис. 1-3,г—е). Резкими скачками характер но потребление активной мощности электрифицирован ным транспортом. Стабильным потреблением в течение суток отличаются химические предприятия.

Наибольшую мощность по суточному графику дли

тельностью не |

менее получаса |

называют |

с у т о ч н ы м |

м а к с и м у м о м |

м о щ н о с т и |

Рмакс.сут |

(рис. 1-4,а). |

Площадь, ограниченная суточным графиком, представ ляет собой электроэнергию, выданную за сутки станцией

(или потребленную потребителем), Л = S Pitг.

11

При этом среднесуточная мощность будет представ лять собой

Рер.сут = 4 = 5 ] |

W 2 4 . |

(1-Ю) |

i |

|

|

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю |

и с п о л ь з о в а н и я |

|

м а к с и м а л ь н о й н а г р у з к и |

называют то время (за |

|

сутки, за год, если анализируется годовой график на грузки), которое требовалось бы работать с максималь ной мощностью, чтобы обеспечить то количество элек трической энергии, которое характеризуется заданным

графиком: |

|

7'макс:= '4/^>мако |

(1-11) |

Из рис. 1-3 видно, что 7'макс<;7\ |

где Т — полное вре |

мя работы, характеризуемое графиком мощности (24 ч,

если задан суточный график, |

и 8 760 |

ч, |

если задан годо |

|

вой график). |

графика |

характеризуется |

||

Степень неравномерности |

||||

к о э ф ф и ц и е н т о м з а п о л н е н и я |

г р а ф и к а |

(или |

||

к о э ф ф и ц и е н т о м н а г р у з к и ) |

|

|

|

|

кн^ А / Т Рмакс — Рср/Рмакс* |

(1 -12) |

|||

Использование установленной мощности характери |

||||

зуется к о э ф ф и ц и е н т о м |

и с п о л ь з о в а н и я |

у с т а |

||

н о в л е н н о й м о щ н о с т и |

|

|

|

|

&и = А/ТРуСт: = Рср/Руст |

|

(1-13) |

||

при продолжительности использования |

установленной |

мощности |

|

Ту>я= ^ - , |

(1-14) |

~уст |

|

где Руст — суммарная установленная мощность всех агре гатов, включая резервные на характеризуемом объекте, кВт.

Изменение в течение суток мощности потребителей приводит к необходимости распределять эту мощность между станциями системы. В системе такое распреде ление осуществляется так, чтобы, обеспечив мощностью всех потребителей, получить наименьший расход топлива на выработку электроэнергии. Возможность такого целе сообразного распределения нагрузок между станциями обеспечивается их совместной, параллельной работой на

12

общую сеть и составляет одно из самых важных досто инств объединения электрических станций в систему. На рис. 1-4,6 приведен условный пример распределения су точного графика мощности между станциями. В базовой части графика 1, не изменяя своей мощности, работают крупные конденсационные станции с мощными агрега тами (ведущие частоту в системе), атомные станции, ги дростанции, не имеющие водохранилищ, гидростанции в период паводка (чтобы не делать холостого сброса воды). Часть графика, отмеченная цифрой 2, может пе редаваться ТЭЦ, работающим по вынужденному графи ку, обусловленному графиком теплового потребления. Выработка мощности в период пиков 4 и 5 поручается гидростанциям, обладающим водохранилищами суточно го регулирования. Участок 3 графика распределяется между агрегатами конденсационных станций небольшой и средней мощности (понятия относительные в услови ях конкретных систем) и теплофикационными агрегата ми, работающими в конденсационном режиме. Здесь рас пределение нагрузки производится не только между станциями, но и между отдельными агрегатами по усло вию наименьшего расхода суммарного топлива в си стеме.

1-3. ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В 1967 г. в СССР впервые в мировой практике был ут вержден ГОСТ, определяющий значения показателей ка чества электрической энергии (ГОСТ 13109-67 «Нормы качества электрической энергии у ее приемников, при соединенных к электрическим сетям общего назначе ния»). Главнейшие из них для трехфазных систем сле дующие.

О т к л о н е н и е ч а с т о т ы — разность, усредненная за 10 мин, между фактическим значением основной часто

ты (первой гармоники 50 |

Гц) и номинальным ее значе |

|

нием. Допускается |

±0,1 |

Гц, временно ±0,2 Гц. |

К о л е б а н и е |

ч а ст о т ы — разность между наи |

|

большим и наименьшим |

значениями основной частоты |

|

в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения основной частоты не меньше 0,2 Гц в секунду. Допускается не более 0,2 Гц сверх отклонения частоты.

13

О т к л о н е н и е н а п р я ж е н и я V — разность между фактическим значением напряжения U и его номиналь

ным значением |

для сети UmM, возникающая при медлен |

|

ном изменении |

режима работы, когда скорость измене |

|

ния напряжения меньше 1% в секунду: |

|

|

|

V = U - U m*. |

(1-15) |

Если V выражается в процентах номинального на пряжения, а [/ и [/ном в вольтах или киловольтах, то

V = U |

100. |

(1-16) |

|

^ном |

|

Допускается на зажимах приборов рабочего освеще |

||

ния ±2,5%; на зажимах |

электродвигателей |

от —5 до |

+ 10%, на зажимах остальных приемников ±5% . В послеаварийных режимах допускается дополнительное сни жение напряжения на 5%.

К о л е б а н и е н а п р я ж е н и я Vt — разность между наибольшим [ / макс и наименьшим UMин действующими значениями напряжения в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость измене ния напряжения не меньше 1 % в секунду. По абсолют ной величине

Vt — Uмакс [/мин- |

(1-17) |

В процентах |

|

Vt = -7г'!3,;- + - - МИ11 100, |

(1-18) |

U ном |

|

Допускается на зажимах осветительных ламп и ра диоприборов Vt — 1+Q/n, где п — число колебаний в час; для остальных приемников электроэнергии колебания напряжения не нормируются.

Н е с и м м е т р и я т р е х ф а з н о й с и с т е м ы н а п р я ж е н и й характеризуется величиной напряжения обратной последовательности основной частоты t/_i. Абсолютная величина

U |

A-jr a2UB-]raUc\, |

(1-19) |

|

гдеа = е/'120 — оператор |

поворота |

вектора |

на 120° |

по направлению чередования фаз; |

а3 — е;’240 = |

е~‘'т — |

|

оператор поворота вектора на 240° (или на —120°).

14

В процентах номинального напряжения |

|

||||

U |

100 |

\и |

а*йв~}~ойс\- |

( 1- 20) |

|

3 t/я |

|||||

|

|

|

|

||

Допускается до 2% для любого приемника электри ческой энергии. На зажимах асинхронных двигателей допускаемое значение напряжения обратной последова тельности (больше 2%) определяется влиянием откло нения напряжения прямой последовательности основной частоты, составом высших гармоник в несинусоидаль ном напряжении и величиной нагрузки на валу (п. 17 приложения к ГОСТ 13109-67).

Н е с и н у с о и д а л ь н о с т ь ф о р м ы к р и в о й н а п р я ж е н и я характеризуется:

а) составом высших гармоник, каждая из которых определяется действующим значением

б) действующим значением всех высших гармоник,

равным I / U2^ , где предполагается отсутствие чет-

7=3

ных гармоник.

Допускается 5% действующего значения напряжения на зажимах любого приемника электрической энергии.

Здесь следует заметить, что если для приемника элек трической энергии высшие гармоники напряжения -сами по себе не оказывают отрицательного влияния, их нали чие дает неправильное представление о напряжении пер вой гармоники при контроле уровня напряжения по вольтметрам (без приборов гармонического анализа),

потому что U+1

Снижение напряжения прямой последовательности основной частоты может быть весьма опасным, напри мер, для работы асинхронных двигателей.

1-4. ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ СТАНЦИИ В СИСТЕМУ

Объединение всех потребителей электроэнергии в еди ную электрическую систему приводит к выравниванию графика нагрузки, что дает возможность более полно использовать оборудование электрической системы, уста новленную мощность электростанций, которая должна

15

быть рассчитана на максимальную мощность нагрузки. Объединение всех электростанций в систему позволя ет обеспечить быструю, маневренную взаимопомощь меж ду разными станциями при изменении нагрузки систе мы, аварийных повреждениях ее эледтентов. Работа элек трических станций на общую сеть, а не на отдельных потребителей электроэнергии дает возможность концен трировать производство электроэнергии, внедрять мощ ные наиболее экономичные энергетические агрегаты, об легчает управление работой системы, ее автоматизацию и кибернетизацию.

Централизованное распределение электроэнергии и концентрированное ее производство снижают капиталь ные затраты на единицу установленной мощности, экс плуатационные расходы и себестоимость электроэнер гии, позволяют форсировать развитие электроэнергетики.

Решение энергетических задач в рамках развития энергосистем позволяет комплексно подходить к исполь зованию топливных, водноэнергетических и иных ресур сов с учетом влияния производства электроэнергии на окружающую биосферу. Поэтому электрическая станция при проектировании, сооружении и эксплуатации долж на всегда рассматриваться как элемент большой элек трической системы и все решения по ее структуре, начиная с мощности агрегатов и, кончая устройствами регу лирования, схемой электрических соединений ее отдель ных элементов, должны приниматься с учетом общеси стемного подхода к этой станции как элементу большой и сложной системы. Это важнейшее обстоятельство чи татель должен иметь в виду постоянно при изучении всех разделов данного учебника.

Гла в а в т о ра я

СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

2-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

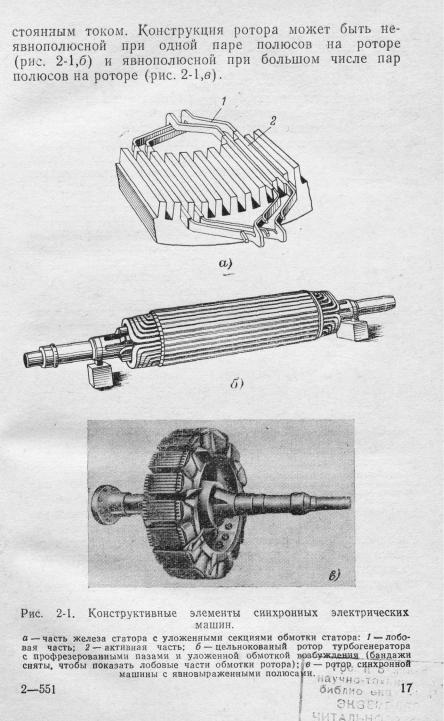

В наиболее распространенных конструкциях мощных синхронных электрических машин на неподвижной части машины (статоре) располагается трехфазная обмотка переменного тока. Обмотка статора закладывается в па зы активной стали статора, набранной из пластин элек тротехнической стали (рис. 2-1,а).

На вращающейся части синхронной машины (рото ре) располагается обмотка возбуждения, питаемая по-

16

Число пар полюсов связано с частотой переменного тока и частотой вращения ротора синхронной машины следующим образом:

|

pn = 60f, |

(2-1) |

где р — число пар полюсов; п — частота вращения |

рото |

|

ра, об/мин; |

/ — частота переменного тока, Гд. |

|

Ротор с |

неявновыраженными полюсами имеют тур |

|

богенераторы и синхронные двигатели, имеющие частоту

|

|

|

|

вращения |

3 000 |

об/мин. |

||||

|

|

|

|

Такой ротор представляет |

||||||

|

|

|

|

собой |

цилиндр |

из |

стали |

|||

|

|

|

|

высокой прочности. |

В боч |

|||||

|

|

|

|

ке ротора вдоль цилиндра |

||||||

|

|

|

|

профрезерованы |

пазы, в |

|||||

|

|

|

|

которые заложена обмот |

||||||

|

|

|

|

ка |

возбуждения |

(рис. |

||||

|

|

|

|

2-1,6), |

изготовленная |

из |

||||

|

|

|

|

полосовой |

меди |

3 |

(рис. |

|||

|

|

|

|

2-2). Полосы изолируются |

||||||

|

|

|

|

микалентой. От стали ро |

||||||

|

|

|

|

тора обмотка изолируется |

||||||

|

|

|

|

миканитовыми |

пластин |

|||||

|

|

|

|

ками 4. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для удержания от цен |

|||||

|

|

|

|

тробежных сил |

обмотка |

|||||

|

|

|

|

ротора укрепляется в па |

||||||

|

|

|

|

зах |

|

металлическими |

||||

|

|

|

|

клиньями 5. Лобовые ча |

||||||

Рис. 2-2. Схематический разрез |

сти обмоток укрепляются |

|||||||||

пазов турбогенератора. |

с помощью стальных мас |

|||||||||

а — паз |

статора |

лри косвенном охлаж |

сивных |

бандажей |

|

или |

||||

дении; |

б — паз |

статора |

при непосред |

|

||||||

ственном охлаждении; |

в — паз ротора |

капп. |

|

|

|

|

|

|||

при косвенном охлаждении; г — паз ро |

|

|

|

|

|

|||||

тора |

при непосредственном охлаж |

не |

Диаметр бочки ротора |

|||||||

|

|

дении. |

|

превышает |

1 250 |

мм. |

||||

Увеличение бочки ротора сопряжено с трудностями со здания больших поковок необходимой механической прочности.

Максимальная длина бочки ротора ограничивается величиной 6,5 м, общая длина ротора с валом между подшипниками 12 м. Последнее определяется необходи мостью уменьшения прогиба вала ротора и удаления критической частоты вращения ротора от номинальной частоты вращения (а также от его половинной частоты) во избежание совпадения частот колебаний несбаланси-

18

рованных механических сил с собственной частотой по перечных колебаний ротора.

Ротор с явновыраженными полюсами имеют гидроге нераторы, синхронные компенсаторы и синхронные дви гатели с частотой вращения до 1 500 об/мин. В этом слу чае обмотка возбуждения выполняется в виде катушек прямоугольного сечения, размещенных на сердечниках полюсов и удерживаемых от центробежных сил полюс ными наконечниками (рис. 2-1,б).

Параметры, характеризующие возможность длитель ной безаварийной работы турбогенератора при расчет ных условиях внешней среды, называют номинальными. На щитке генератора указаны: тип генератора, число фаз, частота тока, номинальная мощность в виде актив

ной мощности, кВт, Рпом— ~\fЗНномЛюм cos срном и в виде

полной (кажущейся) мощности, кВА, 5 НОм = V ЗНномАюм! линейное напряжение, В; схема соединения фаз статора (звезда или треугольник); ток статора, А; напряжение возбуждения, В; ток ротора, А; коэффициент мощности; частота вращения, об/мин; классы изоляции обмоток ста тора и ротора; к. п. д., %; давление охлаждающих ве ществ.

Номинальная мощность и частота вращения связаны с геометрическими размерами машины [Л. 2, 3]. Извест но, что электромагнитная мощность всякой электрической машины

Р*=Е1, |

(2-2) |

где Е — э. д. с. ее обмотки; |

/ — ток в обмотке. |

В свою очередь Е = шфп, где w — число витков в об |

|

мотке; Ф — магнитный поток, сцепленный с обмоткой. Приняв во внимание, что ф —ВЛф, I — JFW, где В —

среднее значение магнитной индукции в пределах площа

ди, охватываемой витками; |

/ — плотность тока; Fw— се |

|

чение витка, соотношение |

(2-2) можно |

записать в виде |

P ^ w B F ^ n J F w. |

(2-3) |

|

В выражении (2-3) произведение wFw = FM представ ляет собой общее сечение меди всех витков, произведе ние сечений Fu и Fф пропорционально четвертой степени линейных размеров машины I, т. е.

Pa=JBnfi. (2-4)

Рассмотрим ряд машин возрастающей мощности, по добных по своим геометрическим формам и имеющих

2* |

19 |