книги из ГПНТБ / Кулагина, М. И. Новые способы прядения шерстяных и химических волокон

.pdfных материалов будет использована терминология, разработанная

•советскими учеными, в частности докт. техн. наук А. Г. Севостьяновым.

Г Л А В А II. ЦЕНТРИФУГАЛЬНОЕ ПРЯДЕНИЕ

Наиболее распространенным в группе непрерывных новых спо собов прядения является цеитрифугальный.

В настоящее время в прядении шерсти и химических волокон он находится на стадии промышленного освоения. Широко внед ряют центрифугальные прядильные машины также в лубяной про мышленности как в СССР, так и за рубежом.

Центрифугальная прядильная машина по своей технологиче ской схеме наиболее близка к кольцевой прядильной. По сравне нию с другими принципиально новыми прядильными машинами, а также кольцевыми прядильными машинами эта машина имеет ряд существенных преимуществ как в отношении технико-эконо мических параметров, так и качества выпускаемой пряней.

Из всех натуральных волокон с наиболее низкими скоростями при обычных способах прядения перерабатываются шерсть и лен. Именно в этих отраслях текстильной промышленности началось освоение центрифугальных прядильных машин.

СУЩНОСТЬ ЦЕНТРИФУГАЛЬНОГО СПОСОБА ПРЯДЕНИЯ

Цеитрифугальный способ прядения основан на классической системе непрерывного прядения и является одним из способов безбаллонного прядения с кручением в первой зоне. Технологические операции подготовки продукта к прядению, утонение его иа центрифугальной машине, формирование мычки, характер скручивания ее (фиксация крутящего момента на волокнистой пряди) осу ществляются так же, как при классическом способе. Для скручи вания волокнистой пряди вместо традиционного узла веретено— кольцо — бегунок использован цеитрифугальный совмещенный кру тильно-мотальный механизм. Крутильным органом является цент рифуга.

Устройство центрифугальной прядильной машины

Центрифугальные прядильные машины независимо от вида пе рерабатываемых волокон имеют одни и те же рабочие органы: питающая рамка, вытяжной прибор, механизм раскладки пряжи, цеитрифугальный крутильно-мотальный механизм, механизм съема и привод.

Питающая рамка и вытяжной прибор по назначению и конст рукции не отличаются от подобных узлов, используемых на коль цевых прядильных машинах. Конструкция остальных узлов иная,

20

хотя предназначены они для тех же технологических операции (кручение и съем пряжи).

Технологический процесс на центрифугальных машинах, неза висимо от фирмы-изготовителя, осуществляется одинаково.

Мычка, выходя из вытяжного прибора / |

(рис. |

5), |

попадает и |

||||||||||

тщательно отполированную трубку — ните- |

|

|

|

||||||||||

охранитель II, предотвращающий захлестыва |

|

|

|||||||||||

ние пряжи. На некоторых образцах центрифу |

|

|

|

||||||||||

гальных |

машин, например |

на |

английском |

|

|

|

|||||||

(для шерсти) и румынском |

(для хлопка) и |

|

|

|

|||||||||

на всех машинах для льна, такие трубки ие |

|

|

|

||||||||||

устанавливают. |

Из |

|

иитеохранителей |

пряжа |

|

|

|

||||||

поступает в нитераскладчик III, внутренняя |

|

|

|

||||||||||

поверхность |

которого |

также |

отполирована. |

|

|

|

|||||||

Из нитераскладчика |

|

мычка |

втягивается в |

|

|

|

|||||||

центрифугу IV, в которой вследствие высокой |

|

|

|

||||||||||

скорости вращения создается некоторый ва |

|

|

|

||||||||||

куум. |

|

|

|

|

|

|

центробежными си |

|

|

|

|||

Мычка прижимается |

|

|

|

||||||||||

лами к |

внутренней |

поверхности |

центрифуги, |

|

|

|

|||||||

вращается с |

ней |

и |

|

получает |

крутку. По |

|

|

|

|||||

скольку |

(нить |

поступает |

отвесно, то |

крутка £ |

|

|

|||||||

распространяется вплоть до зажима вытяж- у |

|

|

|||||||||||

мой пары. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По мере наработки съема внутри центри |

|

|

|

||||||||||

фуги формируется паковка полого строения — |

|

|

|

||||||||||

кулич. Кулич сохраняет свою форму благода |

|

|

|||||||||||

ря действию центробежных сил. |

|

|

|

|

|

||||||||

Для |

завершения |

|

цикла центрифугальиого |

|

|

|

|||||||

прядения необходимо |

изъять |

|

кулич |

из цен |

|

|

|||||||

трифуг до их останова. Промышленно ос |

|

|

|

||||||||||

воен способ перематывания пряжи внутри |

|

|

|

||||||||||

центрифуги на неподвижный патрон. |

|

|

|

|

|||||||||

Конструктивные |

особенности |

|

|

|

|

|

|

||||||

центрифугальных машин |

|

|

|

|

Рис. 5. Технологичес |

||||||||

В настоящее время конструкция центрифу- |

кая |

схема центрмфу- |

|||||||||||

гальион |

прядильной |

||||||||||||

гальной |

прядильной |

машины |

принципиально |

машины |

|

||||||||

решена. |

Конструктивные |

отличия |

заклю |

|

|

||||||||

чаются в основном в решении четырех основных задач: располо жение центрифуг, привод центрифуг, опоры центрифуг, механизм

автосъема. |

|

схеме и типу привода центрифугальные |

|

По технологической |

|||

прядильные машины можно разделить на две группы: |

относительно' |

||

1) машины |

с верхним расположением кружек |

||

опор — мычка |

подается |

в центрифугу сверху, пряжа |

вынимается |

из кружек вверх (рис. 6, |

а); |

|

|

21

2) машины с нижним расположением кружек относительно опор (опрокинутые кружки) — мычка подается сверху, пряжа вы нимается из кружки вниз (рис. 6, б).

При верхнем расположении кружек обслуживание ма шины удобно, но съем готовой пряжи и автоматизация его усложняются. Машины с опро кинутыми' кружками неудобны в обслуживании, но съем

упрощаются. Центрпфугальпые машины

различают также по способу привода центрифуг. Наиболее широко известны цеитрифугальные машины с механиче скими приводами, как на обычных кольцевых прядиль ных машинах (Италия, Анг

лия, Япония, СССР, ЧССР, СРР), но известны центрпфугальпые машины с индивидуальными электроприводами для каждой центрифуги (СССР, СРР). Для этой цели используют асинхрон ные высокочастотные электродвигатели со специальным преобра зователем частоты тока. Тесемочный привод значительно проще электрического, но при высоких скоростях вращения центрифуг ременная передача пе выдерживает продолжительной работы.

Кроме того, при автоматизации съема па центрифугалыюй пря дильной машине необходимо торможение центрифуг, что при те семочном приводе приводит к высокой неравномерности движения тесьмы при свободном выбеге центрифуг.

При электроприводе центрифуг усложняется конструкция ма шины, так как необходима установка преобразователей тока на каждую машину (или на несколько).

Однако при повышении скоростей прядения наиболее перспек тивным является электропривод веретен. Выбор привода для центрнфугального прядения натуральных волокон чаще всего оп

ределяется скоростными параметрами |

(до 20 000 |

об/мин, как пра |

вило, применяют тесемочный привод, |

свыше |

20 000 об/мин — |

электрический).

В табл. 1 дана краткая характеристика известных образцов центрифугальных машин.

Внедрение центрифугальных машин долго задерживалось из-за отсутствия долговечных опор для центрифуг.

Внастоящее время на центрифугальных машинах используют веретенные опоры, усовершенствованные в целях обеспечения на дежности их работы на высоких скоростях. Решение этого вопро са расширило реальные возможности центрнфугального прядения.

В1960 г. в Японии была выпущена центрифугальная прядиль-

22

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 1 |

Отрасль |

Страна |

Располо |

Привод |

Скорости |

Метод съема |

промышлен |

жение |

центрифуг |

центрифуг, |

пряжи |

|

ности |

|

центрифуг |

|

об/мин |

|

Шерстяная |

Япония |

Верхнее |

|

Англия |

Нижнее |

|

ГДР |

Верхнее |

Хлопчато- |

СССР |

Нижнее |

бумажная |

|

|

|

СРР |

Верхнее |

|

СРР |

» |

Льняная |

СССР |

» |

|

Италия |

Нижнее |

|

ЧССР |

Верхнее |

Тесемочный 15000—20000 Перематывание внутри центрифу ги на неподвиж ный патрон

»9000— 13800 То же

Индивидуальные 18000—25000 |

» |

|

электродвига |

|

|

тели |

|

|

То же |

20000—25000 Съем с помощью |

|

|

|

раздвижных кату |

|

|

шек |

»20000—27000 Перематывание

Тесемочный 15000—22000 |

» |

»6000— 12000 Ручной

»6000— 10000 Пневмогидравличе-

ский

»11000— 12000 Автоматический

ная машина для производства тонкогребенной шерстяной пряжи. В качестве опор центрифуг использованы тяжелые веретена фирмы SKF со втулкой HZ (ФРГ).

В то же время в Румынии создана центрифугальная прядиль ная машина для производства хлопчатобумажной пряжи с ориги нальной конструкцией опор центрифуг (15].

На центрифугальных машинах для шерсти (или хлопка) необ ходим автоматический съем, иначе невозможно завершить цикл прядения. Чаще всего для автоматизации процесса прядения на центрифугальных машинах используется электромеханический принцип съема.

На японской, румынской, английской, итальянской машинах пуск машины и ряд последующих операций осуществляются на жатием на кнопки или рычаги. Без вмешательства работницы осу ществляются только некоторые операции: введение патронов или раздвижных катушек, начало перематывания или закрепление куличей. На отечественных машинах установлен специальный командоаппарат (5—14], от которого подаются сигналы на включе ние вытяжного прибора, переключение машины на съем пряжи и останов вытяжного прибора, введение катушек или каретки съема, опускание или подъем каретки.

Специфика центрифугалы-юго прядения состоит еще и в том, что пуск и останов центрифуг и вытяжного прибора должны осу ществляться раздельно. Центрифуги в течение 30—50 с разгоняют ся и лишь после достижения ими рабочей скорости включаются вытяжной прибор, питание машины и мотальная планка. По окон чании наработки съема в первую очередь останавливается вытяж ной прибор, затем — центрифуги. Так как центрифуги обладают

23

сравнительно высокой кинетической энергией, то для сокращения времени останова применяют торможение. Используют торможе ние противотоком, а также механические и гидравлические тор мозные устройства.

В СССР и за рубежом разработаны и выпускают серийно центрифугальные прядильные машины для сухого и мокрого прядения льна [16]. В конструкции центрифуг использованы опоры веретен ного типа с верхним расположением кружек. Оригинальным на не которых машинах для льна является расположение центрифуг в шахматном порядке, благодаря чему значительно увеличивается съем продукции с единицы площади по сравнению со съемом про дукции при однорядном расположении. Лубяные волокна мало упруги, поэтому для съема пряжи не требуется обязательной авто матизации всего цикла прядения. Съем можно осуществлять вруч ную, но это связано с простоями машины, поэтому на машинах последних конструкций съем пряжи механизирован и частично ав томатизирован. Анализ центрифугального прядения лубяных воло кон сделан докт. техн. наук Л. Н. Гинзбургом [16].

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЦЕНТРИФУГАЛЬНОГО ПРЯДЕНИЯ

Поскольку процесс подготовки питающего продукта при цеитрифугальном способе прядения остается неизменным и утонение продукта на центрифугальных прядильных машинах осуществляет ся с помощью обычных вытяжных приборов, особенности центри фугального способа прядения касаются двух операции — кручения и наматывания [17, 18].

Для формирования упругого крутящего момента Мк при лю

бом способе прядения, |

согласно |

формуле |

Мк= Рг, необходимо |

иметь действующее усилие Р и плечо или радиус кручения г. |

|||

При центрифугальном |

прядении |

плечом |

г является участок |

пряжи вс (рис. 7) между точкой наматывания с и точкой огибания пряжей нижнего торца нитераскладчика Ь, т. е. радиус наматы вания.

На каждый элемент нити на этом участке действует сумма инерционных сил и сил сопротивления воздуха, заставляющих пряжу перемещаться в направлении вращения центрифуги или против него в зависимости от сочетания этих сил в каждый момент времени.

Усилие Рк, создающее крутящий момент, является результатом взаимодействия инерционных сил, развивающихся в быстровращающейся кружке центрифуги. Оно направлено перпендикулярно радиусу вращения и при постоянной средней вращающейся массе, определяемой линейной плотностью пряжи, прямо пропорциональ но нормальному ускорению.

В момент начала прядения мычка, попавшая в прядильную центрифугу, под действием воздушных потоков [15] отбрасывается к стенке ее кружки. Соприкоснувшись со стенкой кружки, элемеи-

24

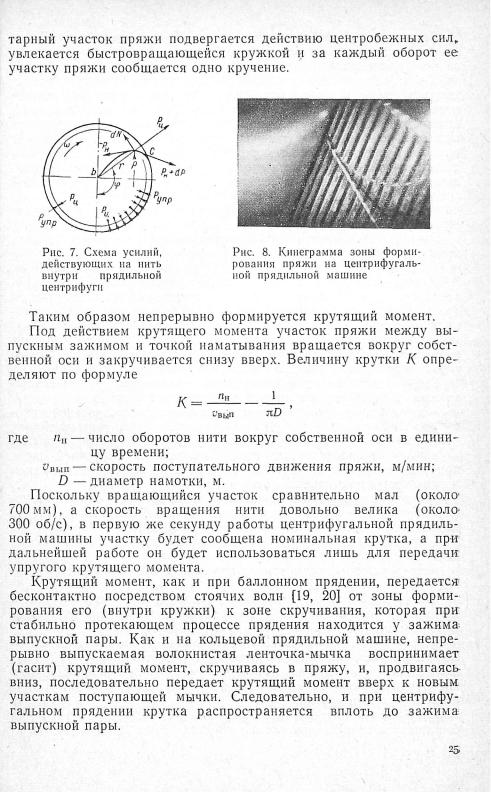

Экспериментально это подтверждено высокоскоростной киио- ■съемкой при выработке шерстяной пряжи на японской центрнфугальной прядильной машине [18].

Киносъемку проводили при выработке пряжи 31 текс из ровни цы двух цветов, что позволило более наглядно видеть скручивание отдельных прядей волокна. Обнаружено, что характер скручива ния мычки при центрифугальном прядении ничем не отличается от процесса кручения на кольцевой прядильной машине. Мычка при правой крутке закручивается справа налево и при отсутствии миг рации волокна правой части мычки в пряже должны были бы ока заться в центре. Мычка в сечении принимает форму архимедовой спирали. Аналогичная картина процесса кручения шерстяной мыч ки получена при высокоскоростной киносъемке на кольцевой пря дильной машине [21].

Треугольник кручения при центрифугальном прядении обнару живается лишь при самых малых коэффициентах крутки (a = 50-f- -1-70), и только на отдельных кадрах он выглядит треугольником. Различить порог крутки, где происходит резкий скачок числа кру чений от нуля до максимума, не представляется возможным (рис. 8). При коэффициенте крутки 90 и больше высота треуголь ника настолько уменьшается, что весь треугольник крутки, види мо, укладывается в геометрических размерах пряжи; создается впечатление, что из зажима выпускной пары выходит полностью скрученная пряжа, имеющая конечный коэффициент крутки.

Этому способствует отвесное расположение нити, почти исклю чающее дугу обтекания мычкой выпускного цилиндра.

Исследование, проведенное с помощью высокоскоростной кино съемки [18], позволило уточнить физическую модель формирования пряжи при центрифугальном способе прядения:

крутка распространяется вплоть до зажима выпускной пары, при этом наблюдается сбегание ее витков на тонкие места, как и па кольцевых прядильных машинах;

треугольник кручения принимает минимальные размеры: осно вание его определяется шириной мычки — не более 1,2 мм, высота его близка к шагу между витками и колеблется в пределах от 3,63 мм до 0,90 мм при изменении коэффициента крутки от 60

до 120;

нитераскладчик, несмотря на огибание его нитью, не задержи вает распространение крутки.

Установлено также, что стоячие волны, передающие крутящий момент, развивают поперечные колебания нити на участке между зажимом выпускной пары и точкой b (см. рис. 7).

Длина волны равна длине нитераскладчика, амплитуда колеба ний равна диаметру нитераскладчика. Эти колебания могут послу жить источником возникновения соответствующих периодических колебаний натяжения нити с частотой, определяемой скоростью

распространения крутки.

Сформированная пряжа непрерывно укладывается по стенкам быстровращающейся кружки центрифуги витками, образуя паков

26

ку трубчатого строения — кулич с крестовой или цилиндрической формой намотки в зависимости от закона движения нитераскладчика. Процесс наматывания осуществляется вследствие отставания скорости вращения нити от скорости вращения центрифуги. Фор ма кулича сохраняется целостной за счет центробежных сил, раз вивающихся при вращении кружки.

По мере наработки паковки центробежные силы, прижимаю щие витки к стенке центрифуги, уменьшаются пропорционально уменьшению радиуса (рис. 9). При укладывании пряжи витками

Рис. 9. Эпюры изменения дей- |

Р ис- '0- Схема |

перематывания |

ствующих усилий при центри- |

пряжи внутри |

центрифуги |

фугалыюм прядении |

|

|

она изгибается, в каждом слое намотки создаются реактивные на пряжения изгиба, которые противодействуют центробежным си лам; чем больше витков намотано, тем выше реактивное усилие. Кроме того, пряжа при скручивании приобретает запас упругости, создающий также силы сопротивления пряжи при укладывании ее в полую паковку. Суммарные силы реакции паковки Рупр показа ны на рис. 9. Следовательно, условием сохранения формы паковки является неравенство Рц^Рупр. В таком случае останов центри фуг, т. е. уменьшение центробежных сил до нуля, мгновенно нару

27

шает целостность паковки, пряжа в результате действия реактив ных и упругих сил, развивающихся при скручивании, спутывается и превращается в отходы.

Для предупреждения спутывания необходимо перед остановом центрифуг закрепить паковку каким-либо способом или обеспечить ее автоматический съем с поверхности вращающейся кружки.

Поэтому при центрифугальном прядении натуральных волокон следует разрабатывать специальные технологию и механизм ав томатического съема пряжи.

На промышленных образцах зарубежных прядильных машин использовано для этой цели перематывание пряжи внутри вра щающейся центрифуги на неподвижный патрон, осуществляюще еся автоматически при каждом останове центрифуг.

Технология процесса перематывания является зеркальным отображением процесса раскладки пряжи, только пряжа не вы водится из центрифуги. Участок нити ab (рис. 10) при перематы вании закрепляется на неподвижном патроне, центрифуга 1 про

должает вращаться в том же направлении; |

центрифуга 1, |

кулич 2 |

и патрон 3 действуют как планетарный |

механизм. За |

каждый |

оборот центрифуги с нее сматывается виток. Крутка пряжи не из меняется, так как осуществляется радиальное сматывание с вра щающейся паковки.

Скорость перематывания переменная, так как диаметры сма тываемой и наматываемой паковки изменяются.

Скорость перематывания определяют по формуле

где пп — число витков, наматываемых на патрон в единицу вре мени;

/1ц— число оборотов центрифуги в единицу времени; DK— диаметр кулича, мм;

d — диаметр паковки на патроне, мм.

Абсолютная величина скорости перематывания высока, и про

цесс перематывания осуществляется за 30—60 с.

А

ЦЕНТРИФУГАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ШЕРСТИ

Для гребенного прядения шерсти за рубежом известны центрифугальные машины двух конструкций: английская фирмы PrinceSmith для производства пряжи по грубогребенной системе пряде ния и японская фирмы Мицубиси Дзосен для производства пряжи по тонкогребенной системе. Первым промышленным образцом бы ла английская машина. Ею заменяли колпачные прядильные ма шины, и экслуатируется она уже около 30 лет.

Английская центрифугальная прядильная машина фирмы Prin ce Smith [17] предназначена для выработки пряжи из крученой ровницы. Кроме того, машина может быть использована как кру тильная для скручивания пряжи в два-три конца с правым и левым направлением крутки. Скорость центрифуг машины от 10 500

28

'Рис. 11. Технологический разрез английской центрифугальной прядильной агашины фирмы Prince Smith