книги из ГПНТБ / Алексеев, В. Н. Топлива и смазочные материалы для автомобилей-1

.pdf«...Мы не далеки от возможности осуществить лета тельную машину, и я уверен, что не пройдет и 10 лет, как такая машина будет построена,— если не мною, то кем-

либо иным»1.

Почти пророк! Десяти, действительно, не прошло: братья Райт открыли эру авиации через девять лет пос ле этих слов, в 1903-м...

В 1896 г. «Научное обозрение» откликается на обле тевшую мир весть о модели аэроплана американского ученого Лэнгли. В 1898 г. журнал знакомит читателя с нашумевшим изобретением француза Адера. На его ап парат «Авион», похожий на летучую мышь, приводимый в движение паровой машиной, возлагали в то время мно го надежд. Однако катастрофа при отрыве аппарата от земли прервала опыты.

Следит журнал и за успехами в создании управляе мых аэростатов. Помещает, например, в 1895 г. перевод известного шведского воздухоплавателя С. Андре «Опыт управления воздушных шаров». С. Андре вносит пред ложения «половинчатого» характера — оснащать воз душные шары парусом, чтобы хоть немного менять на правление от основного течения воздушного потока.

С. Андре был одним из первых, делавших попытки использовать свободные аэростаты для исследования труднодоступных местностей. Газеты и журналы 1897 г. широко освещали его сенсационную попытку с попутным ветром достичь Северного полюса. Вылетев с острова Шпицберген с двумя спутниками на аэростате объемом 5000 кубических метров, Андре исчез... В течение неско льких лет велся безуспешный поиск останков мужест венного воздухоплавателя.

1 «Научное обозрение», 1894, № 29, с. 917

50

Примечательна публикация «Научного обозрения», относящаяся к 1898 г. Под заголовком «Опыты над управляемым аэростатом Д. Шварца» сообщалось:

«Аэростат «имеет — или точнее имел, так как теперь от него остались одни воспоминания — форму сигары, но с эллиптическим сечением... Построен он из алюмини евых листов, наложенных на ажурный каркас и прикле панных друг к другу... Аэростат наполнили чистым во дородом. В гондоле помещался бензиновый двигатель в 12 лошадиных сил. Он приводил в движение несколько гребных винтов для горизонтального движения и один винт для вертикального подъема спуска»1.

Д. Шварц к этому времени уже умер и патент при надлежал его вдове. Хотя описанный опыт закончился неудачно, присутствовавший при этом граф Фердинанд Цеппелин поверил в идею жесткого воздушного корабля, купил патент и вскоре, как известно, стали один за дру гим появляться знаменитые немецкие дирижабли «цеп пелины». Их производство прекратилось лишь в 1940 г.

Подлинным героем предстает со страниц журналов и газет тех лет французский воздухоплаватель (брази лец по происхождению) А. Сантос-Дюмон. Именно он совершил первый успешный полет на дирижабле со ско ростью 22—25 км/ч. Демонстрируя управляемость своего шара, Сантос-Дюмон 13 ноября 1899 г. облетел Эйфеле ву башню в Париже и благополучно вернулся к месту старта. Но не успокоившись на этом, отважный воздухо плаватель продолжал совершенствовать свое изобрете ние. Почти ни одно испытание новых конструкций не об ходилось без аварий, но каждый раз Сантос-Дюмон чу

дом оставался живым. |

Особенно подробно описывали |

1 «Научное обозрение», |

1898, № 2, с. 390 |

51

все связанные с ним происшествия более «легкие» для чтения журналы, чем «Научное обозрение», такие как, например, «Самокат». Но и этот, чисто спортивный жур нал, рассказывая о Сантосе, не упускал случая провести параллель с российским состоянием дел в области воз духоплавания:

«Сантос-Дюмон, столь прославившийся в деле поко рения человеку воздуха, потерпел крупную неудачу...

Его летун «Сантос-Дюмон-5» не выдержал напора встречного ветра и упал вниз... Еще не собрав остатки своего снаряда, он решил, что будет продолжать опыты, благо он человек состоятельный... А что было бы, если бы смелый воздухоплаватель не был богат? Будь он рус ским, ему пришлось бы бросить продолжение своих опы тов, как два года назад бросил опыты Данилевский из Харькова и много других в разных городах России. Но Сантос-Дюмон бразилец. А Бразилия, вопреки мнению многих, что на свете все дики, кроме нас, страна цивили зованная не менее других.. Факты говорят за себя. Пре зидент бразильской республики предложил сенату и палате депутатов отдать в распоряжение Сантос-Дюмо на сумму в 100 контов, что на наши деньги составляет 100 тысяч рублей... Неужели Россия, славящаяся своими изобретениями во всех отраслях науки, изобретениями, вылетающими на волю не иначе, как при помощи загра ницы, неужели Россия останется и здесь в хвосте других наций? И мы могли бы дать нашим изобретателям воз можность делать опыты...»1

С 1897 г. в «руководящем спортивном органе Рос сии» ■— тонком и пестром журнале «Самокат» — рубрика «Воздухоплавание» стала появляться регулярно. Прав

1 «Самокат», 1901, № 391, с. 7

да, подавляющее большинство материалов — это мелкие заметки и сообщения с сенсационным «душком».

Сообщая, например, о проекте летательного аппарата с машущими крыльями некого Рудольфа Коша «Само кат» интригующе пояснял: «Более подробные сведения пока еще держатся изобретателем в секрете»1. Охотно в том же году перепечатывает журнал из газеты «Фигаро» фальшивое сообщение о том, что над городами Америки Омагой, Канзасом, Чикаго пролетел неизвестный воз душный корабль со скоростью примерно 100 км/ч на вы соте 500—600 м: «У этого корабля нет ни мачт, ни пару сов и он имеет вид обыкновенного челнока... Известие так поразительно, что многие сомневаются в его действи тельности, несмотря на множество подробностей»12. Спус тя три номера «Самокат» развенчивает и само сообще ние и «множество подробностей».

Разного рода прожекты («Маркиз де Дион задумал построить шар с мотором собственного изобретения») чередуются со «страшными» приключенческими сообще ниями: «Военный воздушный шар, поднявшийся из Ве ны с тремя офицерами, был захвачен бурей. Ветер гнал шар с такой силой, что корзиной свалена была труба в Тещине и порваны телеграфные провода. Два офицера ранены»3. Или: «Около Лондона... одному из воздухопла вателей пришла мысль устроить привязные подъемы, но лебедку должны были заменить руками поселян. По дымались много раз, но наконец как-то ухватились за веревку несколько человек и шар стал подыматься. Все, кроме одного, успели спрыгнуть, но один держался пока

1 «Самокат», |

1897, № 166, с. 988 |

|||

2 |

«Самокат», |

1897, № |

176, с. |

1146 |

3 |

«Самокат», |

1901, № |

377, с. |

1215 |

53

шар не поднялся метров на 15, оттуда сорвался и убился

на месте»1.

Часто и обстоятельно в 1897—1899 гг. писал «Самокат» о модели летательного аппарата уже упоми навшегося К. Я- Данилевского21. Статьи, фотографии...

Константин Яковлевич не был подготовленным изобре тателем. По образованию он доктор медицины. Заинте ресовавшись полетами, он не пошел по пути пытавшихся достигнуть управления шаром, ставя сильные машины и попутно увеличивая объем водорода. Данилевский же решил, что только при возможном уменьшении размеров шара можно достигнуть сносных результатов и потому отказался от машины, заставив работать ногами самого воздухоплавателя. Проект его был в сущности гибридом водородного шара, обеспечивающего подъемную силу, и большого воздушного винта-крыльев. Винт, приводив шийся в движение ногами воздухоплавателя, позволял подниматься и опускаться в поисках «попутного» ветра на разных высотах.

Ничего оригинального в аппарате Данилевского не было, да и саму идею, заведомо ограничивавшую резуль таты (сносные и не более) нельзя причислить к прогрес сивным, хотя аппарат и летал. Едва ли стоило бы сейчас так подробно говорить о Данилевском, - если бы совре менники не признавали его «популярнейшим и деятель нейшим воздухоплавателем в России».

Стоит отметить подобострастный тон статей в «Само кате», как и в других органах прессы, об опытах над «цеппелинами». Заголовки типа «Гибель драгоценного

1 «Самокат», |

1902, № 444. с. 2181 |

2 «Самокат», |

1897, № 177, с. 1161; № 196, с. 1473; 1898, № 245, |

с. 700; 1899, № 1, с. 3; № 269, с. 203; 1900, № 1, с. 920

54

снаряда» контрастировали с насмешливо пренебрежите льным характером сообщений об отечественных попыт ках: «Лавры германских воздухоплавателей не дают по коя мученикам этой идеи у нас в России. На охтенском поле строится опять какой-то воздушный корабль из алюминия»1.

При всей противоречивости публикаций журнал «Са мокат» в основном правильно ориентировал своего чита теля: «Несомненно, воздушные шары приносят пользу, но пора знать, что от них больше нельзя ждать, чем они дают в настоящее время. Снаряды более тяжелые, чем воздух, то есть те, которые, подобно их прототипам — птицам, будут со временем рассекать воздух нашей пла неты, как бы забываются большинством... Это, конечно, напрасно, так как существует много механических птицмоделей, летающих по воздуху... Не ясно ли, что следует дать всем этим изобретениям толчок, могущий подвинуть их по пути усовершенствований»12.

1 «Самокат», |

1903, № 476, |

с. 8 |

2 «Самокат», |

1901, № 396, |

с. 3 |

АЭРОПЛАНЫ И ЖУРНАЛЫ, ИМ ПОСВЯЩЕННЫЕ

(1904—1917 гг.)

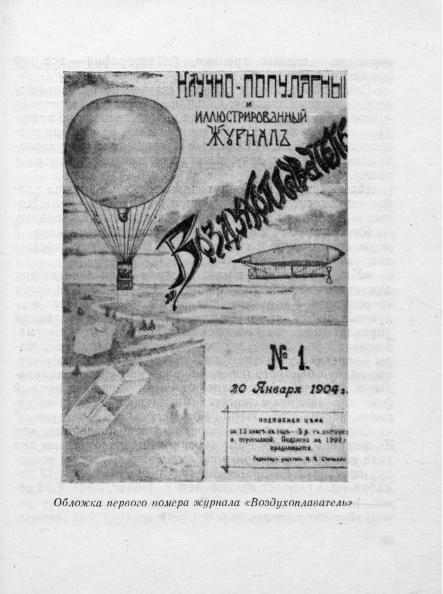

Через двадцать лет после «Воздухоплавателя» П. Клиндера в Петербурге стал выходить журнал под тем же самым названием: Но тщетно искать на его стра ницах упоминания о своем одноименном предшественни ке. В течение 14 лет существования нового «В о з д у х о п л а в а т еля » о старом «Воздухоплавателе» и его издателе не было оказано ни слова. Что это —.неосведомленность? Или, начиная новое для себя дело, издатель хотел казать ся оригиналом, а не просто продолжателем издания, за глохшего 20 лет назад?

Как бы то ни было, ничто не может принизить значе ния инициативы нового издателя. Мир вплотную подо шел к созданию летательных аппаратов тяжелее возду ха, но настоящая пропаганда этой идеи в России еще так и не поставлена. Газетная и журнальная информа-

56

ция но вопросам воздухоплавания, как бы обильна она не была, не могла компенсировать отсутствия специаль ного органа.

Начало XX века принесло России жесточайший про мышленный кризис. Закрывались фабрики и заводы. Тысячи рабочих выбрасывались на улицы. Волна поли тических стачек катилась по стране. К тому же веролом ным ударом по крепости Порт-Артур, ликвидацией лучших русских кораблей на Тихом океане началась по зорная для России война с Японией. Беспомощность, технико-экономическая отсталость царской России была налицо. В этой обстановке решение проблемы полетов, создание маневренных летательных аппаратов дало бы в руки военных мощное воздушное оружие. Распростра нение идей воздухоплавания, обсуждение их в печати приобретает особый смысл, становится насущной за дачей.

Прошение колежского секретаря Николая Яковлеви ча Стечькина на право издания научно-популярного журнала, который «должен служить возможно широкому и популярному распространению сведений по воздухо плаванию» было подано еще в 1901 г 1. Н. Я. Стечькин вышел из тульских дворян. После окончания юридичес кого факультета Московского университета служил сна чала чиновником в Московской казенной палате, затем занимался адвокатурой в провинции, в Полтавской гу бернии. В конце 80-х годов, оставив службу, Стечькин уехал в Одессу и работал там в газете «Новороссийский телеграф». В 1896 г. он перебирается в Петербург, что бы занять место редактора газеты «Народ», а когда

1 ЦГИА СССР, фонд № 776, опись № 8, дело № 1499, 4901— 1902

57

спустя четыре года она закрылась, стал неофициально редактировать газету «Свет».

«Колежский секретарь Н. Я- Стечькин неблагоприят ных сведений в виду Департамента не имеет. Стечькин состояния бедного, средства к жизни приобретает лите ратурным трудом... Образ жизни ведет скромный»1,—• так отвечал на запрос Управления по печати Департа мент полиции.

Первый, так называемый, пробный номер журнала Н. Я. Стечькин выпустил 20 июля 1903 г. С января следу ющего года журнал стал выходить регулярно.

«Воздухоплаватель» издавался в виде довольно тол стой книжки (около сотни страниц в номере) ,в мягкой обложке. Уже первые номера, выпущенные в большом количестве экземпляров, быстро разошлись. Вопросы воздухоплавания живо интересовали не только специа листов этого дела, но и широкую читающую публику. В новом ежемесячном издании дали согласие сотрудни чать профессор Н. Е. Жуковский, командир учебного воздухоплавательного парка полковник А. М. Кованько, председатель воздухоплавательного отдела Императорс кого Технического общества Е. С. Федоров, известные метеорологи В. В. Кузнецов, С. Д. Грибоедов. «Воздухо плаватель» — открытая кафедра для всякой научной мысли в области завоевания челрвеком воздуха»,— час то подчеркивалось в редакционных обращениях.

«Воздухоплаватель», хотя и не блистал особой изо бретательностью был изданием высокого уровня. Безу словная компетентность в поднимаемых вопросах, хоро ший литературный язык, разнообразие форм подачи ма-

1 ЦГИА СССР, фонд № 776, опись № 8, дело № 1499, 1901—1902

58