книги из ГПНТБ / Абрамов, В. И. Тепловой расчет турбин

.pdfПорядок расчета степени реакции двухвенечной ступени при полном подводе следующий:

Задано

■^Ф>®>F/F-iy lh 1%, 1ц.а, h, 6В, 5р.

1.Определяем степень реакции рио второго венца по изве

стным |

и F J F Uа с помощью рис. 56. |

|

степень |

реакции |

|||

|

2. |

Находим |

|||||

|

направляющего аппарата рна0 при |

||||||

|

отношении |

давлений |

на |

ступени |

|||

|

е = 0,6 и заданных хф, FHJ F 1 по |

||||||

|

рис. |

57. |

|

|

|

поправку |

|

|

3. |

Подсчитываем |

|||||

|

влияния числа |

Маха |

(т. |

е. е) — |

|||

|

(Лрн. а)е ПО формуле (51). |

|

|||||

|

4. |

Определяем |

степень реак |

||||

|

ции для направляющего аппарата: |

||||||

|

|

Рн.а |

Рн.аО |

(^ Р н .а )е • |

|||

Рис. 59. Поправка к степени реак ции двухвенечных ступеней КС-ОА, КС-1А, КС-ОБ, КС-1Б на относи тельный зазор 6а//1 и относитель ную высоту рабочих лопаток /2/62

5. Аналогичным образом по рис. 58 и отношениям хф, Fl/F1 находим степень реакции на пер вом венце:

Pi = Рю + (APio)e,

где Др10 берем |

по рис. |

58. |

6 . Определяем поправку на относительную |

высоту |

решетки |

иосевой зазор kt (по рис. 59).

7.Подсчитываем суммарную степень реакции по формуле (52):

S Р — (Pi + Рн.а + Рпо) ^ 1-

Расчет расходных характеристик двухвенечной ступени

Расход пара через сопла ступени при сверхзвуковых режимах зависит только от начальных параметров пара и величины коэффи

циента расхода p x |

(см. рис. |

16). |

При дозвуковых |

режимах |

истечения расход пара зависит от |

степени реактивности, поэтому употребление в расчетах таких характеристик, как \i1q (МЭИ), фр (Невского завода им. В. Л. Ле нина) и др., возможно только при полном геометрическом и режим ном моделировании.

В общем случае расход пара через сопла ступени необходимо определять по теплоперепаду сопловой решетки и коэффициенту расхода р х:

Vlt

G = Mlimln£* приМ ^ 1 yl*

90

где v lt — удельный объем |

пара |

в выходном сечении сопла при |

изоэнтропийном расширении; |

— удельный объем пара в кри |

|

тическом сечении сопла. |

при |

малых степенях парциальное™, |

Следует учитывать, что |

||

когда сегмент включает два—четыре канала, коэффициент рас хода при дозвуковых скоростях на выходе из решетки несколько уменьшается. Например, при двух каналах следует принимать ц х на 3—4% меньше, чем по кривым рис. 16.

Пример расчета двухвенечной регулирующей ступени

Рассчитать двухвенечную регулирующую ступень турбины мощностью Р = 50 МВт

с начальными параметрами пара перед стопорным клапаном р0 = |

90 МПа, i0 = |

||||||||||||

= |

535° С. |

|

|

|

|

регулирующей |

ступени |

/г0 = |

188,5 кДж/кг. |

||||

|

Располагаемый теплоперепад |

||||||||||||

Расход пара, |

по данным предварительного теплового |

расчета, G = 57 кг/с. Для |

|||||||||||

расчета вибираем комбинацию КС-1А. |

|

|

|

|

|

||||||||

|

Найдем |

основные геометрические |

|

|

|

|

|

||||||

размеры ступени. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

1. В первом приближении опреде |

|

|

|

|

|

|||||||

ляем площадь выходного сечения соп |

|

|

|

|

|

||||||||

лового |

аппарата: |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

р = |

Gvi ‘ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

P i ctt |

|

|

|

|

|

|

|

= |

Принимаем |

предварительно |

= |

|

|

|

|

|

|||||

0,97 |

и |

2 |

Р = |

0, потерю |

давления |

|

|

|

|

|

|||

в |

органах |

парораспределения Лр0 = |

|

|

|

|

|

||||||

= |

0,3 |

МПа. |

По |

is = диаграмме |

на |

|

|

|

|

|

|||

ходим |

vxt = |

0,065 м3/кг, тогда |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

F |

_ |

|

57-0,065 |

= |

|

|

900 |

|

1000 |

1100 а, мм |

|

|

|

|

1 _ |

|

0,97 V 2-188,5 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

Рис. |

60. |

Изменение к. п. д. оптималь |

||||||

|

|

= |

0,00625 |

м2 = 62,5 см2. |

|||||||||

|

|

ной степени парциальности двухвенеч |

|||||||||||

|

2. |

В соответствии с табл. |

|

||||||||||

|

6 прини ной |

ступени |

при |

Fx — const и h0= |

|||||||||

маем эффективный угол выхода из соп |

|

|

= |

const |

|

||||||||

ловой решетки а 1эф = 14° 30 (sina19* = |

|

|

|

|

|

||||||||

=0,25).

3.Минимальный диаметр регулирующей ступени (из условия размещения

сопловых коробок) можно принять dmin = 800 мм.

Максимальный диаметр (по условиям прочности корпуса цилиндра высокого давления и конструктивным соображениям) draax = 1200 мм.

Задавшись четырьмя значениями диаметра d (850, 950, 1050, 1200 мм), най дем основные параметры ступени еопг, 110пт, Хф и т)0(- и выберем наилучший вари ант.

Необходимыми для расчета значениями осевого зазора 6а1, баг (измеряемого по расстоянию между кромками лопаток), хорд сопл Ьх и рабочих лопаток 62*=« я» В 2, а также шириной обода колеса В0q задаемся на основании предваритель ных расчетов на прочность или по аналогии с ранее осуществленными конструк циями. При этом учитывается также технология изготовления, сложившаяся на заводе.

Следует отметить, что при выборе оптимальных размеров (d, llt е)опт нет необходимости выполнять детальный расчет с учетом всех поправок. Упрощенная схема расчета, ход которой ясен из табл. 7, дает достаточно правильный ответ на поставленный вопрос. Однако вычисленные при этом ц01- и Fx = const нельзя закладывать в окончательный расчет, так как некоторые факторы не учтены.

91

7. Выбор оптимальных размеров регулирующей двухвенечной ступени (комбинация КС-1А)

Наименование величин |

| |

В арианты расчета |

Средний диаметр |

d в м м |

......................... |

|

850 |

||

Осевые зазоры |

ба в мм |

.........................эффектов- |

3 |

|||

Угол выхода a t |

из сопл |

14° 30' |

||||

н ы й ...................................................................... |

|

|

|

|

|

|

Число клапанов |

т ................................... |

|

|

3 |

||

Хорда сопл |

^ |

в м м ........................... |

|

|

51,5 |

|

Хорда В2 (ширина) рабочих лопаток |

40 |

|||||

в м м ................................................................. |

|

|

|

|

|

|

Частота вращения турбины п в об/мин |

3000 |

|||||

Располагаемый |

теплоперепад |

h0 |

188,5 |

|||

в к Д ж /к г ....................................................... |

|

|

3 |

|

||

Площадь сопл Fx в мм2 |

|

62,5 |

||||

eZx в м м ............................................................ |

|

|

|

|

|

9,37 |

Отношение скоростей и / с ф .................... |

|

0,218 |

||||

К- П. Д. Т}оо |

....................................................... |

|

|

|

|

0,818 |

Коэффициент Флюгеля а в мм . . . |

1,97 |

|||||

Коэффициент ke оптимальной пар- |

0,113 |

|||||

циальности в м м ........................................ |

|

|

||||

Оптимальная парциальность еот . . |

0,346 |

|||||

Оптимальная высота сопл /10ПТ в мм |

27,1 |

|||||

Относительный |

лопаточный |

к. п. д. |

0,758 |

|||

Л о л ...................................................... |

|

|

|

|

|

|

Потери на вентиляцию §в |

................... |

|

0,009 |

|||

Потери на краях дуги подвода £к . . |

0,042 |

|||||

Потери на |

трение диска |

£хр . . . . |

0,007 |

|||

Внутренний |

относительный |

к. п. д. |

0,700 |

|||

Л о / ...................................................... |

|

|

|

|

|

|

950

3

О ОС о

3

51,5

40

3000

188,5

62,5

8,39

0,243

0,847

2,01

0,115

0,334

25,1

0,779

0,013

0,043

0,009

0,714

1050

3

14° 30' 3 51,5

40

3000

188,5

62,5

7,58

0,269

0,870

2,06

0,117

0,332

23,6

0,794

0,020

0,044

0,012

0,718

1200

3

4^ |

со о |

о |

|

3

51,5

40

3000

188,5

62,5

. 6,64 0,306 0,887 2,11

0,124

0,319

20,8

0,797

0,029

0,045

0,014

0,711

|

Результаты расчета приведены на рис. |

60. Как следует из рассмотрения кри |

||||||||||

вых, оптимальными геометрическими размерами ступени и |

(хф)0ПХ |

будут |

d = |

|||||||||

= |

1030 мм; Zj = |

24,0 мм; е = |

0,325; Хф = |

0,263. |

const, |

хф = |

const и |

е/х = |

const |

|||

|

Расчеты также показывают, что при |

d = |

||||||||||

отклонение от оптимальной парциальности на 10—15% в ту или другую сторону |

||||||||||||

практически не влияет на к. п. д. |

|

|

|

|

|

|

|

/х'= |

||||

= |

В соответствии с этим примем для дальнейшего расчета d = 1030 мм; |

|||||||||||

22 |

мм; е = 0,35; Хф = 0,263. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Производим детальный расчет проточной части и распределения теплопере- |

|||||||||||

падов в ступени. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

1. |

По располагаемому теплоперепаду А0 и начальным параметрам пара перед |

||||||||||

ступенью определяем отношение давлений |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

8 = |

— |

= |

= |

0,563. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ро — д Ро |

87 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

Задаемся распределением степени реакции по венцам ступени. |

Имея в виду |

|||||||||

малую, сравнительно, степень парциальности, не следует принимать суммарную |

||||||||||||

реакцию 2 р > |

6ч-7%. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

+ |

Принимаем |

pi = 0,01; рн. а = |

0,04; |

рп = |

0,02, |

т. е. |

2 |

Ре = |

Pi + Ри + |

|||

Рн. а = 0,07. |

|

|

|

|

|

|

|

3 мм; |

бв = |

1 мм; |

||

|

3. |

Для дальнейшего расчета принимаем окончательно 8а = |

||||||||||

бр = 0,8 мм; В 2 = 40 мм; |

= 51,5 мм; гу = 3. |

|

{ |

|

|

|

|

|||||

92

Таким образом, эквивалентной зазор

бв |

1,0 |

= 0,78 мм. |

бв sin О! у |

|

|

|

|

|

/ ' + (■ брРу |

/ ■ + » ( W |

|

4. Для определения соотношения проходных сечений пересчитаем выбран ную степень реакции на реакцию типовой ступени при полном подводе.

Реакцию ступени при полном подводе и заданном е = |

0,563 находим по фор |

||||||||||

муле (47): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

£ р е +9-’°07- ^ - £ ) |

0,07 +0,007 i |

- |

° ’35 |

|||||||

S |

W |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,35 |

= 0,104. |

|

1 — е |

ба |

|

1 |

1 — 0,35 |

3 |

|||||

|

1 |

|

h - |

|

|

0,35 |

|

‘ 22 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Предполагается, что степени реакции 'по венцам изменяются в таком же |

|||||||||||

соотношении, т. е. |

|

0,01 + |

0,33-0,007 |

|

|

|

|

|

|||

|

. . |

|

0,018; |

|

|

||||||

|

(Pi),=l = — |

|

0,77 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

(Рн. а)е=1 — |

0,04 + |

0,33-0,01 |

= |

0,056; |

|

|

||||

|

|

|

|

|

0,77 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(Рп)е=1 = |

0,02 + |

0,33-0,01 |

= |

0,030. |

|

|

|||

|

|

|

0,77 |

|

|

||||||

Вычисляем поправку к реакции на отношение давлений |

s = |

р2/рд = 0,6 [по |

|||||||||

формуле (51)]: |

|

(А 2 р ) е = 0,006. |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Ввиду малости поправки ею можно в данном расчете пренебречь. |

|||||||||||

Вычисляем поправку ki (по рис. 59). Для этого определим |

|

||||||||||

|

|

|

^ . = ^ |

|

= 0,035 |

и |

|

|

|

|

|

|

~и~ ^ |

^ + ,Л |

= |

0,675, тогда |

ki = |

1,06. |

|

||||

|

b2 |

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Таким образом, степени реакции |

[по формуле (52)], |

приведенные к реакции |

|||||||||

ступени при е = 0,6, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

pi |

,А . |

0,018 |

|

п п . |

|

|

|

|

|

Р1» = ТГ“ |

(Ар1) е = - Т Ж ==0’017’ |

|

|

|||||||

|

|

|

Рн. а о = |

0,054; |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Рн о = |

0,029. |

|

|

|

|

|

|

По кривым рис. 58 и хф = 0,263 находим, что |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

Fi |

= |

1,51. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FI |

|

|

|

|

|

|

|

По кривым рис. 57 при Хф = |

0,263 и FilF1 = |

1,51 с |

помощью линейной ин |

||||||||

терполяции находим, |

что |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FB. j F i |

= |

1,53, т. е. Fa.jF,. = 1,53 |

1,51 = |

2,31. |

|

|||||

93

По кривым рис. 56 при Хф = 0,263 |

находим |

F]i/FH. а = 1,56, т. е. F\ilFx = |

== 3,60 |

реакции |

обеспечивается в ступени при |

Таким образом, заданная степень |

F jF x, равном 1,51; 2,31; 3,60

5. Уточняем площадь сопловой решетки и ее размеры (с учетом действитель ного коэффициента расхода и степени реакции). Процесс в ['s-диаграмме представ

лен на рис. 61. Откуда vxt = |

0,0633 м3/кг; щ = 0,973 (при lx = |

l1lb1 = 22/51,5= |

||||

= 0,427). Тогда |

|

|

|

|

|

|

Mtci[ |

|

57,0-0,0633 |

= |

0,0063 |

м2. |

|

0,973 Y 2-188,5 (1 — 0,07) |

||||||

|

|

|

||||

Уточним также степень парциальности: |

|

|

|

|||

е |

|

63,0-102 |

= |

0,353. |

|

|

|

я - 1030-0,25-22 |

|

||||

ndlx sin а1Эф |

|

|

|

|||

6. Определяем углы выхода и высоты рабочих лопаток и лопаток направля ющего аппарата. Углы выхода Р2эф и a i следует брать в пределах диапазона, рекомендованного для данной комбинации,

из табл. 6.

Принимаем [32 = 18° 30', тогда

FI nde sin Р2Эф

|

63,0-102-1,51 |

|

26,3 |

мм. |

|

|

я - 1030-0,353-0,319 |

||||

|

|

|

|||

|

Принимаем а{ = |

24°, |

тогда |

|

|

|

|

Fu. а |

|

||

|

nde sin a 1эф |

|

|||

|

63,0-102-2,31 |

|

|

||

|

“ я - 1030-0,353-0,407 = 31,5 |

ММ' |

|||

|

Принимаем (32 Эф = |

32° 30', тогда |

|||

|

h —' |

.Fuо |

|

|

|

|

nde |

sin Р2эф |

|

||

Рис. 61. Тепловой процесс сту |

63,0-102-3,60 |

_ |

мм. |

||

пени в ['s-диаграмме |

: я - 1030-0,353-0,537 “ 36,8 |

||||

7. Задаемся толщиной выходных |

кромок сопловых |

и |

рабочих |

лопаток. |

|

При этом следует иметь в виду, что уменьшение толщины кромок всегда приводит к повышению к. п. д. С другой стороны, приходится учитывать требования проч

ности, технологии изготовления и т. д. |

|

а = 0,4 мм. |

|

Принимаем толщины кромок: |

= 0,6 мм, Л 3 = 0,4 мм, Л„ |

||

8. В соответствии с выбранными углами выхода ос1эф, Р2эф.а 1эф> |

Ргэф вычис" |

||

ляем шаги решеток (на основании рекомендаций гл. I) |

и хорды Ь. |

|

|

Сопловая решетка. |

|

|

|

Согласно рекомендациям гл. I принимаем относительный шаг сопловой ре |

|||

шетки fj = 0,767. Тогда |

|

|

|

t = b j x = |

0,76751,5 = 39,50 |

мм. |

|

94

По кривым, приведенным в атласе профилей [1 ], определяем угол установки профиля С-9015А:

а у = 37° 20'.

Первая рабочая решетка

Принимаем /2 = 0,65.

Для профиля Р-2617А [1] (Зус = f (t2, Р2эф)

Рус = 76° 40'.

Ширину решетки В2 принимаем равной 40 мм. Тогда (Зус = 76°40', хорда решетки

62 = 41,1 мм и t2 = b2tz = 41,1 ■0,65 = 26,70 мм.

Данные по остальным решеткам приведены в табл. 8.

8. Геометрические параметры ступени

|

Решетка |

t |

а1эф |

“у, Ру |

В |

Ь |

t |

Z |

|

|

В ° |

В 0 |

в мм в мм в мм |

|

|||

Сопловая ....................... |

0,767 |

14° 30' |

37° 20' |

30,5 |

51,5 |

39,5 |

36 |

|

Первая |

рабочая . . . . |

0,65 |

18° 30' |

76° 40' |

40 |

41,10 |

26,65 |

122 |

Направляющего аппара- |

0,602 |

24° |

78° |

40 |

41,0 |

24,58 |

132 |

|

та |

............................... |

|||||||

Вторая |

рабочая . . . . |

0,527 |

31° 20' |

76° 30' |

40 |

40,7 |

21,43 |

152 |

= |

9. |

Так как относительная высота сопловой решетки |

= t1/b1 = 22/51,5 = |

||||

0,427 мала, чтобы уменьшить концевые потери, используем меридиональное |

|||||||

профилирование. |

При Хф = |

0,263 и высоте сопл |

= 22 мм по рис. 40 |

||||

|

10. |

Определяем т]ол- |

|||||

находим г|ол = 0,786. |

|

|

|

|

|

||

|

Для определения поправки на диаметр находим |

|

|||||

|

|

|

|

1030 |

|

|

|

|

|

|

0Н |

22 |

1030 |

. |

|

|

|

|

^ ==7 |

o r = W |

= 1’47- |

|

|

|

|

|

|

22 |

|

|

|

= |

Тогда согласно рис. |

41 для сопловой решетки сварного изготовления kd = |

|||||

1,014. |

|

|

|

|

|

||

|

Поправка на меридиональное профилирование сопловой решетки (рис. 44) |

||||||

V |

С = |

1,012. |

|

|

|

|

|

|

Если применяется сопловая решетка с наборными лопатками прямой фрезе |

||||||

ровки, то вместо kMC находят &фс по рис. 43, если же сопловая решетка сварная и имеет цилиндрический бандаж, то поправка всегда равна 1.

Поправки на хорду |

и толщину кромок лопаток сопловой решетки С-9015А |

(рис. 45 и 46) kbl = 0 , 1 ; |

йД1 = 1,0. При определении &Д1 необходимо вычислить |

Ajlt1 БШССцэф.

Поправки на хорды и толщины кромок рабочих лопаток и лопаток направля

ющего |

аппарата: kbx = 0,985; |

йД[ = 1,004; |

^ь.н а = 0,995; £Дн а = 1,002; |

|

kb л = |

0,999. |

|

|

|

Поправка на отношение давлений в ступени (см. рис. 53) kz г=» 1,0. |

||||

Поправку kf, = 1,001 на величину осевого зазора находим с помощью рис. 55, |

||||

предварительно определив |

|

|

|

|

|

бЭкв — 0,85 |

= |

0,78 — Д85 |

= _ 0>0032 и |

|

1, |

|

22 |

|

|

0 = |

1030/22 = 47,0. |

||

95

Определяем поправку, учитывающую иерекрышу. Принимаем перекрышу Д/ = 1,0 мм (такая малая перекрыта осуществляется при применении так назы ваемой «разделки» на входе).

Вычисляем

|

|

|

|

|

|

Л / |

- |

1,8 |

1, 0 - |

1,8 |

ппос |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

П |

= |

22 |

= |

0,036. |

|

|

||

|

Тогда с помощью кривых рис. 54 |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* д /= |

1.006- |

|

|

|

||

|

Относительный лопаточный к. п. д. по формуле (50) |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Чол = |

Чол^й^мс ■ • • k i |

= |

|

|

||||

|

= 0,786-1,014-0,985-1,004-0,995-1,002-0,999-1,001.1,0-1,006 = 0,792. |

||||||||||||||

|

11. |

|

Потери |

|

на |

трение колеса |

|

|

|

|

|

|

|||

t |

- |

f |

u g |

Чв < *\ф |

d2Д - |

Л I |

2 5 |

|

^_з |

02 , |

3 |

||||

150 \з ю- |

103°2-0'263 |

= 0,013. |

|||||||||||||

ё т р — |

( Д + А О |

d |

) ^ |

Р 1 ХФ |

\Д |

+ 2 ,Ь 103о) |

3 10 |

63,0-ю 2 |

|

||||||

|

Коэффициент Ф находим по кривой рис. 20 в зависимости от s jd |

(где sa — |

|||||||||||||

осевой размер камеры колеса) и |

числа |

Reu = — . |

|

|

|||||||||||

|

При |

sfl/ d = |

|

100/1030 = |

0,097 |

|

|

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

Reu |

161,5-1,03 |

= 2,6 -108. |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,64-10"6 |

|

|

|

|

||

|

Тогда коэффициент трения Ф = |

0,3- 1 0 '2. |

|

|

|

||||||||||

|

12. |

|

Подсчитываем потери на вентиляцию. Полагая, что на 80% неактивной |

||||||||||||

дуги имеется защитный щиток, установленный с осевым зазором 3 мм (сочетание |

|||||||||||||||

II—II), по формуле (33) и рис. |

31 |

Спп = |

0,017 + 3/22-0,8-0,37 = |

0,02. Для |

|||||||||||

остальной части дуги С0 = 0,045. |

Тогда С = (Спп-0,8 -j- С0 -0,2) = 0,02-0,8 -f- |

||||||||||||||

+ |

0,045 |

0,2 = 0,025. |

(45), определяем потерю на вентиляцию: |

|

|||||||||||

|

Пользуясь формулой |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

0,025 |

26,3 + |

36,8 |

1 — 0,353 |

• 0,2633 = 0,01. |

|

|||||

|

|

|

|

~ |

0,25 ‘ |

|

22 |

|

|

0,353 |

|

|

|

||

13. По формуле (45) подсчитываем потери на краях дуги подвода:

Ек = 0,046.

14. Вычисляем

Чо/ = Чол — hp — Ев — U = 0,792 — 0,013 — 0,01 — 0,046 = 0,723.

Решетки и основные геометрические характеристики сверхзвуковых ступеней

Двухвенечные ступени на большие теплоперепады получили наибольшее распространение в приводных турбинах различного назначения, а также как ступени заднего хода транспортных па ровых турбин и т. д.

К этой группе можно отнести двухвенечные ступени, работаю щие при перепадах давлений е = р 2/р0 < 0,25, т. е. при Мф ^ 1,5. В некоторых приводных турбинах двухвенечные ступени рассчи

таны |

на теплоперепад h0 = 1000= 1200 кДж/кг, т. е. работают |

при |

числах Мф > 3,0. |

96

Очевидно, что для столь широкого диапазона чисел М необхо димо рекомендовать много стандартных комбинаций профилей для лопаток ступеней. Такие комбинации профилей разработаны и исследованы только для ограниченных значений чисел М. По этому наряду с рекомендациями по расчету и применению стан дартных комбинаций профилей следует привести некоторые ре комендации по выбору и профилированию сопловых аппаратов, а также рабочих лопаток для любых значений чисел М и отношений

скоростей |

хф. |

зоне теплоперепадов h 0 = 400-е600 |

|

|

Для работы в |

кДж/кг |

|||

(т. е. е = |

р 21р0 = |

0 ,2 -е 0,08) |

предназначены комбинации |

профи |

лей МЭИ |

KC-0B, |

КС-IB и |

КС-2В. Основные характеристики |

|

этих комбинаций приведены в табл. 9.

Сопловые решетки типа В имеют конфузорно-диффузорный межлопаточный канал. В качестве площади сопловой решетки в табл. 9 взята площадь минимальных сечений решетки. Степень расширения межлопаточного канала определяется по

где Мф — число Маха, определяемое по располагаемому теплоперепаду ступени.

9. Геометрические характеристики сверхзвуковых ступеней

Ступень |

|

РеШетка |

Профиль |

“ гФ' |

F /F t |

|

“ *Ф в |

||||

|

|

|

|

|

|

|

С о п л о вая ....................... |

С-9012В |

10—12 |

1,0 |

|

кс-ов |

Первая |

рабочая . ■ . |

Р-2118В |

16—19 |

1,6—1,65 |

Направляющего аппарата |

Р-3021Б |

19—24 |

2,7—2,8 |

||

|

Вторая |

рабочая . . . |

Р-5033А |

30—35 |

3,8—4,0 |

|

С оп ловая....................... |

С-9015В |

13—15 |

1,0 |

|

КС-1В |

Первая |

рабочая . . . |

Р-2525В |

20—23 |

1,6—1,64 |

Направляющего аппарата |

Р-3525Б |

23—28 |

2,7—2,9 |

||

|

Вторая |

рабочая . . . |

Р-5535А |

34—39 |

3,8—4,0 |

|

С опловая....................... |

С-9022В |

18—23 |

1,0 |

|

КС-2В |

Первая |

рабочая . . . . |

Р-2926В |

24—27 |

1,6—1,64 |

Направляющего аппарата |

Р-4629Б |

26—32 |

2,7—2,9 |

||

|

Вторая |

рабочая . . . . |

Р-6038А |

35—44 |

3,8—4,0 |

Если |

учесть, |

что степень реактивности |

р«£0,1 |

и отношение |

|

h0li0 < 0 ,5 , то с необходимой степенью точности можно считать, что

Mlt 0,98МФ.

4 В. И. Абрамов |

97 |

В соответствии с числом М.и устанавливается необходимая

степень расширения межлопаточного канала |

[1, 2 ] |

и, следова |

||

тельно, величина относительного шага решетки. |

|

|||

Отношения площадей, указанные'в табл. 9, рекомендуются |

||||

для |

относительных |

скоростей ы/сф = 0,24т-0,28. |

|

|

Двухвенечные |

сверхзвуковые ступени, |

работающие при |

||

Мф ^ |

2 ,0 , проектируют на отношение скоростей хф, |

существенно |

||

меньшее оптимального. Ограничения на величину окружной скорости на среднем диаметре колеса (или на периферии обода) определяются механическими свойствами материала лопаток и диска, способом крепления лопаток и экономическими факторами. Например, при окружных скоростях и ^ 300 м/с обычные спо собы крепления лопаток не обеспечивают необходимых запасов прочности, и поэтому необходимо лопатки приварить к ободу колеса.

При малых отношениях скоростей хф возрастает влияние по терь в рабочих решетках, особенно первого ряда, на к. п. д. сту пени. Если при хф = 0,25 изменение коэффициента потерь ра бочей решетки первого ряда рабочих лопаток Д£л = 1 % вызы вает изменение к. п. д. ступени на 0,5—0,6%, то при хф = 0,15 — соответственно на Arj = 0,75-ь0,8%. Таким образом, правильный выбор и обеспечение оптимальных условий работы сопловой и первой рабочей решетки является условием получения высокого к. п. д. ступени при низких значениях хф.

В настоящее время нельзя сказать, что задача выбора типа сопловой решетки сверхзвуковой регулирующей ступени решена определенно, поскольку недостаточно экспериментальных дан ных. Тем не менее можно сформулировать некоторые важные ре

комендации. |

давлений е = |

1. Для ступеней, рассчитанных на перепады |

|

— pjpo = 0,08-ь 0,25, рекомендуется применять |

профилирован |

ные сопловые решетки С-9015В, С-9022В и другие. При таких перепадах давлений необходимая степень расширения канала сопловой решетки может быть обеспечена плоским профилирова нием. С уменьшением е, т. е. с ростом перепадов давлений, начи нает интенсивно расти степень расширения соплового канала.

Например, при е = 0,03 (Мф = |

2,9) степень расширения межло |

паточного канала / = 4,2 = |

Получить такую степень |

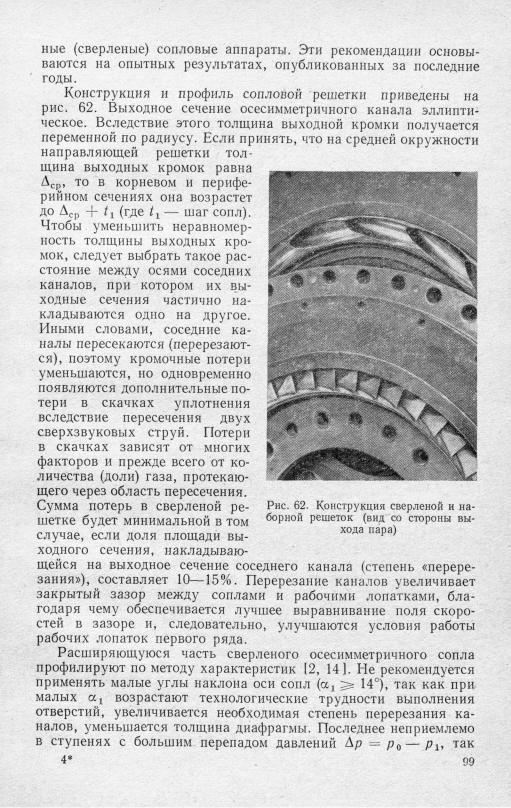

расширения профилированием канала в плоских сечениях можно только при очень большой величине хорды сопловых лопаток. Становится необходимым пространственное профилирование ка нала, т. е. профилирование и в меридиональном сечении (рис. 62 и 63). Поскольку методы профилирования пространственных кри

волинейных каналов для сверхзвуковых скоростей |

разработаны, |

||

недостаточно, такие решетки имеют в настоящее |

время весьма |

||

высокие значения коэффициентов |

потерь. |

давлений е = |

|

2. Для ступеней, рассчитанных |

на |

перепады |

|

-- Р^Ро = 0,005-ь 0,08, рекомендуется |

применять |

осесимметрич |

|

98