- •ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

- •1.1. Общие принципы визуализации медицинских изображений

- •1.2. Рентгенологические методы исследования

- •1.3. Методы радионуклидной диагностики

- •1.4. Методы ультразвукового исследования

- •ГЛАВА 2. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- •2.1. Лучевые методы исследования опорно-двигательного аппарата

- •Ультразвуковое исследование. УЗИ – недорогой, неинвазивный и не связанный с риском облучения метод.

- •2.2. Лучевые признаки повреждений костей и суставов

- •2.3. Лучевые признаки воспалительного поражения кости

- •2.6. Лучевые признаки дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов

- •ГЛАВА 3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

- •3.1. Лучевые методы исследований органов дыхания

- •Методы рентгенологических исследований легких. Лучевое исследование легких играет большую роль в современной клинической практике. Преимущественно выполняются рентгенологические исследования.

- •3.2. Анализ обзорной рентгенограммы грудной клетки в прямой проекции

- •3.3. Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях и повреждениях легких

- •3.4. Лучевые признаки острых воспалительных процессов в легких

- •3.5. Лучевые признаки хронического бронхита

- •3.6. Лучевые признаки туберкулеза органов дыхания

- •3.7. Лучевые признаки травматических повреждений легких

- •3.8. Лучевые признаки опухолей легких

- •ГЛАВА 4. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ

- •Магнитно-резонансная томография. Преимущества МРТ над КТ и ЭхоКГ в изображении сердца:

- •4.2. Лучевые признаки заболеваний сердца

- •4.3. Лучевые признаки заболеваний кровеносных сосудов

- •ГЛАВА 5. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •5.1. Лучевые исследования пищеварительного канала

- •5.6. Лучевые исследования печени и желчных путей

- •5.7. Лучевые признаки заболеваний печени, желчного пузыря и желчных протоков

- •5.8. Лучевые исследования поджелудочной железы

- •ГЛАВА 6. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- •Ультразвуковые исследования. УЗИ почек. В связи с безвредностью и высокой информативностью сонография в большинстве случаев является первым методом, с которого начинается исследование в урологической клинике.

- •МРТ. Роль МРТ в визуальной диагностике мочевых путей еще окончательно не изучена.

- •6.2. Лучевые признаки заболеваний мочевыделительной системы

- •Лучевые признаки врожденных аномалий почек. Аплазия почки. На обзорных рентгенограммах, как и на урограммах, тень одной почки отсутствует, а лоханка и мочеточники не заполняются рентгеноконтрастным средством, введенным внутривенно.

- •Лучевые признаки воспалительных заболеваний почек

- •Острый пиелонефрит. Большинство острых воспалительных заболеваний почек cопровождаются увеличением их размеров.

- •6.3. Тактика лучевого исследования при почечной колике, макрогематурии и гипертонии

- •6.4. Лучевые признаки повреждений органов мочевыделительной системы

- •ГЛАВА 7. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

- •7.1. Лучевая диагностика заболеваний гипофиза

- •7.2. Лучевая диагностика заболеваний щитовидной железы

- •7.3. Лучевая диагностика заболеваний паращитовидных желез

- •7.4. Лучевая диагностика эндокринных заболеваний поджелудочной железы

- •7.5. Лучевая диагностика заболеваний надпочечников

- •ГЛАВА 8. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •8.2. Травмы черепа и головного мозга

- •8.4. Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •Опухоли спинного мозга. Методом выбора при исследовании по поводу опухолей спинного мозга является МРТ. МРТ демонстрирует все элементы позвоночника и структуру спинного мозга.

- •ГЛАВА 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

- •9.1. Физические свойства различных видов ионизирующих излучений

- •9.2. Клиническая дозиметрия

- •9.3. Разновидности доз и единицы их измерения

- •9.4. Основные стадии биологического действия ионизирующих излучений

- •9.5. Основные факторы, модифицирующие радиочувствительность

- •9.6. Оптимизация лучевых методов лечения злокачественных опухолей

- •10.1. Показания и противопоказания к лучевой терапии злокачественных опухолей

- •10.2. Варианты лучевой терапии

- •10.3. Принципы лучевой терапии злокачественных опухолей:

- •10.4. Клинико-дозиметрическое планирование лучевой терапии

- •10.5. Классификация методов лучевой терапии

- •10.6. Дозиметрическая характеристика методов лучевой терапии

- •10.7. Состав курса лучевой терапии

- •10.8. Лучевая терапия у детей

- •ГЛАВА 11. ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

- •11.1. Классификация лучевых поражений

- •11.2. Медицинское облучение при лучевой терапии

- •11.3. Медицинское облучение при лучевой диагностике

- •ЛИТЕРАТУРА

359

1.Лучевая терапия – основной, или базовый, метод, а химио-гормональное лечение – дополнительный, направленный на излечение отдаленных метастазов, при этом подводится СОД не ниже 60 Гр. Так, при комплексном лечении больных инфильтративно-отечными формами рака молочной железы облучение проводят в дозах не менее 60 Гр на молочную железу, 55-60 Гр на зоны регионарного метастазирования. Адъювантная химиогормонотерапия направлена на эрадикацию возможных субклинических отдаленных метастазов и в меньшей степени на повреждение первичного очага в молочной железе (это относится и к немелкоклеточному раку легкого, головы, шеи, пищевода, эндометрия и т.д.).

2.Ионизирующее излучение используется как адъювантное средство химиолучевого лечения. В этих случаях дозы облучения могут быть уменьшены на 1/3 от «канцерицидной» и составляют 30-36 Гр. Применяется при лечении опухолей яичка, нефробластомах,

лимфогранулематозе, злокачественных неходжкинских лимфомах. Используется, как правило, вариант обычного фракционирования дозы,

т.к. возможен синергизм и в отношении поражения здоровых тканей. Последовательность может варьировать в зависимости от конкретной локализации.

Мультимодальная терапия онкологических больных предусматривает оптимальное использование современных методов хирургического, лучевого и лекарственного лечения, а также сочетание их с радиомодифицирующими воздействиями.

10.3.Принципы лучевой терапии злокачественных опухолей:

1.Максимальное лучевое воздействие на опухолевую ткань, минимальное – на здоровую ткань.

2.Эффективность лучевого лечения в решающей степени зависит от стадии заболевания, поэтому облучение следует начинать как можно раньше.

3.Для достижения благоприятного конечного результата важно добиваться максимальной радикальности первого курса лучевого лечения, что достигается обязательным облучением всей опухоли в необходимой дозе

ив оптимальные сроки.

4.Эффективность лучевого лечения в значительной степени зависит от своевременного применения патогенетически обоснованного сопутствующего лечения, направленного на дезинтоксикацию и нормализацию функций организма облученного пациента, снятие воспалительного процесса в зоне облучения и предупреждение возникновения лучевых реакций и повреждений. Сопутствующее лечение включает психологическую подготовку, режим питания с использованием радиопротекторных свойств пищи, витаминотерапию, гемотрансфузию, лекарственное лечение, лечебную физкультуру, уход за кожей.

360

Под необходимой дозой понимают такую, которая достаточна для получения запланированного эффекта при учете величины опухоли, характера ее роста (преобладание экспансивного или инфильтративного роста), радиочувствительности опухолевой ткани и некоторых других факторов. Необходимая суммарная очаговая доза при лечении по радикальной программе 60-80 Гр должна быть получена всем опухолевым узлом, тогда как на пути лимфооттока и на зоны регионарного метастазирования достаточной является доза, составляющая около 80% очаговой (при отсутствии в них метастазов).

Под оптимальными сроками облучения понимают такую общую продолжительность лечения и распределения дозы во времени (т.е. способы фракционирования), при которых достигается существенное подавление опухолевого роста при сохранении достаточной степени регенераторных способностей окружающих опухоль здоровых тканей. Таким образом, облучение в оптимальные сроки является одним из важных условий поддержания максимальной величины радиотерапевтического интервала (различие в радиопоражаемости опухоли и окружающих здоровых тканей), что, в свою очередь, в значительной степени определяет результаты лечения.

Сохранению и увеличению радиотерапевтического интервала способствуют, помимо распределения дозы во времени, воздействие на радиочувствительность опухолевой ткани путем применения радиопротекторов и радиосенсибилизаторов, а также использование таких видов излучений и таких методик облучения, которые обеспечивают наилучшее распределение дозы.

10.4. Клинико-дозиметрическое планирование лучевой терапии

Основной принцип лучевой терапии – излечение опухоли при максимальном щажении нормальных органов и тканей. Для реализации его в клинике большое внимание уделяется разработке способов повышения эффективности лучевого воздействия на основе пространственного и временного распределения дозы ионизирующего излучения и применения средств, изменяющих (модифицирующих) лучевые реакции опухоли и организма.

Цель планирования лучевой терапии – включение в зону облучения минимально возможного объема тканей, но в то же время достаточного для воздействия на все опухолевые элементы. Исходя из этого, различают 5 типов объемов облучения. Большой (макроскопический) объем опухоли включает видимую опухоль. Клинический объем мишени включает видимую опухоль и объемы предполагаемого субклинического распространения. Концепция клинического объема мишени является клинико-анатомической. Планируемый объем мишени включает клинический объем мишени и окружающие ткани с поправкой на вариации в размере, форме и положении относительно лечебных пучков, поэтому планируемый объем мишени

361

является геометрической концепцией. Объем, который получает дозу, достаточную для радикального или паллиативного лечения с учетом толерантности нормальных тканей, обозначается как объем лечения. Наиболее оптимальное распределение дозы излучения достигается при объемном (трехмерном) планировании. Объемное планирование лежит в основе конформного облучения, при котором во время перемещения пучка излучения поле облучения регулируется по форме и размерам в соответствии с изменением поперечного сечения мишени, перпендикулярного направлению пучка в пространстве.

Служба предлучевой подготовки предназначена для проведения комплексной топометрии больных, подлежащих различным видам лучевой терапии с использованием биометрических, рентгенологических, изотопных, УЗ и МРТ методов исследования, для клинико-дозиметрического обеспечения курса лучевой терапии.

Предлучевая подготовка и клиническая топометрия. Основой лучевого лечения онкологических больных является правильное подведение заданной дозы к злокачественному очагу при минимальном облучении окружающих его здоровых органов и тканей. Определение размеров, площади, объема патологических образований, органов и анатомических структур, описание в количественных терминах их взаимного расположения (синтопии) у конкретного больного называется клинической топометрией. Для того, чтобы выбрать варианты и параметры программы облучения, нужно знать форму и размеры очага-мишени, ее ориентацию в теле пациента, а также синтопию окружающих органов и тканей, расстояние между мишенью и наиболее важными, с точки зрения распределения лучевой нагрузки, анатомическими структурами и «критическими органами». Эти сведения позволяют получить различные методы лучевой диагностики, но наиболее часто применяется для этих целей рентгеновская компьютерная томография (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Компьютерная томография – основное лучевое исследование для клинической топометрии при лучевой терапии.

362

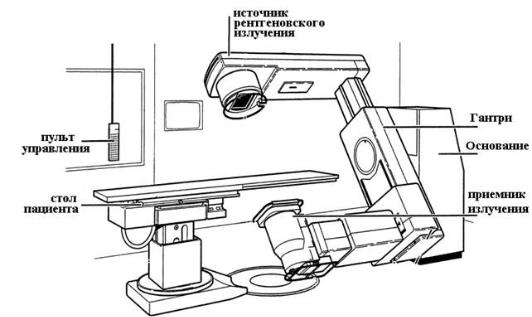

Вместе с тем, для учета физиологических движений (в основном, при дыхании) и связанных с ними смещений облучаемого объема, необходим метод визуализации, работающий в реальном времени: рентгеноскопия. Это исследование выполняется на специальном диагностическом рентгеновском аппарате − рентгеновском симуляторе (рис. 10.2). Симулятором он называется потому, что по конструкции и параметрам своих штативных устройств имеет большое сходство с установками для лучевой терапии, но вместо терапевтического пучка используется рентгеновское диагностическое излучение. Излучатель снабжен маркером поля облучения и световым дальномером. В диагностическом поле, совпадающем с терапевтическим, определяются облучаемые структуры и расстояние источник − поверхность. В части случаев рентгеновский симулятор выполняется в одном устройстве совместно с компьютерным томографом. Такое устройство называется симулятор-КТ и позволяет провести более точную подготовку больного к облучению.

Рис. 10.2. Рентгеновский симулятор облучения.

Данные, полученные при выполнении оперативных вмешательств, также позволяют определить размеры опухоли. Затем изготавливают схемы сечения тела на уровне «мишени» – так называемые топометрические схемы (т.е. производят клиническую топометрию). Современные системы дозиметрического планирования (компьютерные системы планирования облучения) воспринимают топометрическую информацию непосредственно с магнитного носителя КТ и печатают топометрическую карту с нанесенным на ней выбранным распределением изодоз (рис. 10.3).