- •ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

- •1.1. Общие принципы визуализации медицинских изображений

- •1.2. Рентгенологические методы исследования

- •1.3. Методы радионуклидной диагностики

- •1.4. Методы ультразвукового исследования

- •ГЛАВА 2. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- •2.1. Лучевые методы исследования опорно-двигательного аппарата

- •Ультразвуковое исследование. УЗИ – недорогой, неинвазивный и не связанный с риском облучения метод.

- •2.2. Лучевые признаки повреждений костей и суставов

- •2.3. Лучевые признаки воспалительного поражения кости

- •2.6. Лучевые признаки дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов

- •ГЛАВА 3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

- •3.1. Лучевые методы исследований органов дыхания

- •Методы рентгенологических исследований легких. Лучевое исследование легких играет большую роль в современной клинической практике. Преимущественно выполняются рентгенологические исследования.

- •3.2. Анализ обзорной рентгенограммы грудной клетки в прямой проекции

- •3.3. Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях и повреждениях легких

- •3.4. Лучевые признаки острых воспалительных процессов в легких

- •3.5. Лучевые признаки хронического бронхита

- •3.6. Лучевые признаки туберкулеза органов дыхания

- •3.7. Лучевые признаки травматических повреждений легких

- •3.8. Лучевые признаки опухолей легких

- •ГЛАВА 4. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ

- •Магнитно-резонансная томография. Преимущества МРТ над КТ и ЭхоКГ в изображении сердца:

- •4.2. Лучевые признаки заболеваний сердца

- •4.3. Лучевые признаки заболеваний кровеносных сосудов

- •ГЛАВА 5. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •5.1. Лучевые исследования пищеварительного канала

- •5.6. Лучевые исследования печени и желчных путей

- •5.7. Лучевые признаки заболеваний печени, желчного пузыря и желчных протоков

- •5.8. Лучевые исследования поджелудочной железы

- •ГЛАВА 6. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- •Ультразвуковые исследования. УЗИ почек. В связи с безвредностью и высокой информативностью сонография в большинстве случаев является первым методом, с которого начинается исследование в урологической клинике.

- •МРТ. Роль МРТ в визуальной диагностике мочевых путей еще окончательно не изучена.

- •6.2. Лучевые признаки заболеваний мочевыделительной системы

- •Лучевые признаки врожденных аномалий почек. Аплазия почки. На обзорных рентгенограммах, как и на урограммах, тень одной почки отсутствует, а лоханка и мочеточники не заполняются рентгеноконтрастным средством, введенным внутривенно.

- •Лучевые признаки воспалительных заболеваний почек

- •Острый пиелонефрит. Большинство острых воспалительных заболеваний почек cопровождаются увеличением их размеров.

- •6.3. Тактика лучевого исследования при почечной колике, макрогематурии и гипертонии

- •6.4. Лучевые признаки повреждений органов мочевыделительной системы

- •ГЛАВА 7. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

- •7.1. Лучевая диагностика заболеваний гипофиза

- •7.2. Лучевая диагностика заболеваний щитовидной железы

- •7.3. Лучевая диагностика заболеваний паращитовидных желез

- •7.4. Лучевая диагностика эндокринных заболеваний поджелудочной железы

- •7.5. Лучевая диагностика заболеваний надпочечников

- •ГЛАВА 8. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •8.2. Травмы черепа и головного мозга

- •8.4. Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •Опухоли спинного мозга. Методом выбора при исследовании по поводу опухолей спинного мозга является МРТ. МРТ демонстрирует все элементы позвоночника и структуру спинного мозга.

- •ГЛАВА 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

- •9.1. Физические свойства различных видов ионизирующих излучений

- •9.2. Клиническая дозиметрия

- •9.3. Разновидности доз и единицы их измерения

- •9.4. Основные стадии биологического действия ионизирующих излучений

- •9.5. Основные факторы, модифицирующие радиочувствительность

- •9.6. Оптимизация лучевых методов лечения злокачественных опухолей

- •10.1. Показания и противопоказания к лучевой терапии злокачественных опухолей

- •10.2. Варианты лучевой терапии

- •10.3. Принципы лучевой терапии злокачественных опухолей:

- •10.4. Клинико-дозиметрическое планирование лучевой терапии

- •10.5. Классификация методов лучевой терапии

- •10.6. Дозиметрическая характеристика методов лучевой терапии

- •10.7. Состав курса лучевой терапии

- •10.8. Лучевая терапия у детей

- •ГЛАВА 11. ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

- •11.1. Классификация лучевых поражений

- •11.2. Медицинское облучение при лучевой терапии

- •11.3. Медицинское облучение при лучевой диагностике

- •ЛИТЕРАТУРА

290

Соматостатинома. Соматостатинома – редкая опухоль поджелудочной железы, которая, кроме избыточного количества соматостатина, секретирует также другие пептидные гормоны.

Диагностика:

1.Десятикратное и более повышение уровня соматостатина в крови, снижение уровня гликогена и инсулина в крови.

2.Проба с нагрузкой толбутамолом. При соматостатиноме преимущественно повышается концентрация соматостатина в крови.

3.Топическая диагностика с помощью УЗИ, РКТ, МРТ и дуоденоскопии. Панкреатическая полипептидома. Панкреатическая полипептидома в

большинстве случаев – доброкачественная опухоль, секретирующая панкреатический полипептид и локализующаяся преимущественно (93%) в головке поджелудочной железы. Повышение уровня панкреатического полипептида в плазме может быть обусловлено панкреатической полипептидомой. Базальный уровень панкреатического полипептида в плазме не превышает 60 пмоль/л. Соматостатин и глюкоза снижают секрецию панкреатического полипептида, а голод, физическая нагрузка и острая гипогликемия заметно стимулируют.

Диагностика: исследование уровня панкреатического полипептида после стимуляции белковым завтраком или внутривенным введением секретина − в крови обнаруживается его повышение в десятки и сотни раз. УЗИ, РКТ, МРТ показывают наличие объемного образования в головке поджелудочной железы.

7.5. Лучевая диагностика заболеваний надпочечников

Лучевые методы исследований надпочечников. Первичным методом лучевого исследования надпочечников является УЗИ. Надпочечники лоцируются со стороны передней, задней и боковой поверхностей. Надпочечники не всегда удается лоцировать (в 70-80%). Корковое вещество имеет эхогенность как у печени, мозговое – гипоэхогенно. Структура мелкозернистая (рис.7.12).

Рис. 7.12. Эхограмма правого надпочечника. Гиперэхогенное образование в области верхнего полюса почки (стрелки).

291

КТ. КТ отображает нормальные надпочечники и их патологические образования размером от 5 мм благодаря хорошему контрасту, который создает окружающий забрюшинный жир. Толщина ножки надпочечника < 10 мм. Показатели плотности (без контрастного усиления) – 25-40 HU. Надпочечники расположены в области верхнего полюса почек. Левый имеет округлую форму, правый – пирамидальную. Размеры: основание до 11-17 мм, высота левого – 17-25 мм, правого – 18-29 мм.

МРТ (рис. 7.13). Характеристика размеров надпочечника идентична КТ-исследованию. Характеристики МР-сигнала нормального надпочечника: T1 – слабо гипоинтенсивный, по отношению к печени, T1 с подавлением жира – изоинтенсивный; T2 – гипоинтенсивный, T2 с подавлением жира – гиперинтенсивный.

Сцинтиграфия надпочечников после внутривенного введения 99mTcMIBG (метайодбензилгуанидина), который накапливается адренергической тканью. Сцинтиграфия надпочечников позволяет обнаружить (или исключить) экстраадреналовые локализации феохромоцитом и метастазы, выявляет рецидивы после удаления опухоли надпочечника.

Сцинтиграфия надпочечников с 131I-холестеролом. Холестерол является исходным продуктом для синтеза гормонов коры надпочечников. Перед исследованием необходимо заблокировать щитовидную железу стабильным йодом. Супрареносцинтиграфия с 131I-холестеролом показана для исследования больных болезнью Иценко-Кушинга, а также для диагнос-

Рис. 7.13. Магнитно-резонансная томограмма Т1-режим – срез на уровне надпочечников. Левый надпочечник указан стрелкой.

тики гормонально-активных опухолей надпочечников (кортикостером), при гиперальдостеронизме и, в том числе, при обнаружении гиперкортицизма после двухсторонней адреналэктомии.

Лучевые признаки заболеваний надпочечников. Классификация заболеваний надпочечников:

1. По функциональному состоянию (характеристика): Недостаток гормонов:

Острая недостаточность (надпочечниковый криз).

292

Хроническая недостаточность (болезнь Аддисона, при пангипопитуитаризме, гипоальдостеронизм).

2.Избыточная продукция гормонов:

2.1.Коркового слоя (синдром ИценкоКушинга, альдостеронизм, адреногенитальный синдром, вирилизирующие опухоли, феминизация, пирогенный рак).

2.2.Мозгового слоя (феохромоцитома, симпатобластома, нейробластома,

ганглионеврома).

Болезнь Аддисона. Эндокринная болезнь, обусловленная двусторонним поражением коры надпочечников с выключением или уменьшением продукции ее гормонов. Рентгенологически со стороны надпочечников в отдельных случаях обнаруживают участки обызвествлений, а в легких − признаки перенесенного туберкулеза.

Синдром Иценко-Кушинга. Диагностика. Суточная экскреция свободного кортизола > 100 мкг. Ночная дексаметазоновая проба с уровнем кортизола в плазме > 70 мкг/л. Определяют исходный уровень АКТГ в плазме, затем проводят пролонгированную дексаметазоновую пробу с определением уровня кортизола в плазме и свободного кортизола в моче. При опухолях надпочечников никакие дозы дексаметазона не вызывают угнетения секреции кортизола, АКТГ в крови не обнаруживается.

При синдроме эктопической секреции АКТГ дексаметазон не вызывает угнетения секреции кортизола, уровень АКТГ в крови повышен.

Первичный альдостеронизм (синдром Конна) – заболевание, обусловленное избыточной продукцией альдостерона вследствие опухоли или гиперплазии клубочковой зоны коры надпочечников. При УЗИ, КТ определяется увеличение одного надпочечника (за счет альдостеромы) или двусторонняя гиперплазия надпочечников. При неоднозначных результатах прибегают к МРТ или сцинтиграфии надпочечников с 131I-холестеролом. Если же и в этом случае диагноз не ясен, проводят двухстороннюю катетеризацию надпочечниковых вен (если уровень альдостерона различается менее чем в два раза, вероятен диагноз гиперплазии).

Адреногенитальный синдром (врожденная вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников) – врожденное нарушение синтеза гормонов в коре надпочечников, в результате которых развивается избыточная продукция андрогенов. Наиболее часто наблюдаемый ферментный дефект – недостаточность 21-гидроксилазы, вследствие чего снижается синтез кортизола. Компенсация функции коры надпочечников на нижней границе нормы обеспечивается повышенной секрецией АКТГ, которая приводит к гиперпродукции андрогенов, прогестерона и 17гидроксипрогестерона, угнетающих активность альдостерона (солезадерживающее действие на уровне почечных канальцев). Первичное обследование выявляет снижение кортизола, повышение кортикотропина и тестостерона в плазме, повышение суточной экскреции 17-кетостероидов.

293

Дексаметазоновая проба приводит к снижению уровня кортикотропина и 17кетостероидов > 50%. Ультразвуковое исследование и сцинтиграфия выявляют гиперплазию обоих надпочечников. В случае неэффективности этих методов используют КТ или МРТ.

Опухоли надпочечника. Могут быть доброкачественными и злокачественными. Обзорная рентгенография имеет ограниченное значение. В отдельных случаях могут быть видны кальцинаты в области надпочечников. При экскреторной урографии может быть обнаружено изменение положения почки. При больших опухолях надпочечника наблюдается смещение почки книзу, деформация верхних чашек, а нередко и лоханки. На ангиограммах выявляют скопления различной формы и величины пятен контрастного вещества в области опухоли (аденома коры надпочечников, феохромоцитома).

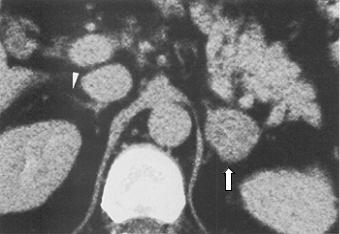

УЗИ может визуализировать опухоли в надпочечниках размером более 2-3 см. УЗИ менее чувствительно, специфично и точно, чем КТ, выявляющая опухоли надпочечника величиной 0,5-1 см и более. Основным КТ-признаком поражения надпочечника является увеличение его размеров (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Рентгеновская компьютерная томограмма – срез на уровне надпочечников. Аденома правого надпочечника (стрелка).

МРТ-исследование позволяет выявлять очаги гипо-, изоили гиперинтенсивного МР-сигнала увеличенного надпочечника (например, на T2-взвешенных изображениях МР-сигнал понижен при феохромоцитомах) или очага гипоили гиперинтенсивного МР-сигнала (участок обызвествления, перераспределение жира, липома). Для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей надпочечников используется МРТ с усилением (контрастированием):

1.Аденомы показывают медленное увеличение сигнала, которое обычно возвращается к первоначальному уровню к 10 минуте после введения контрастного вещества.

2.Большинство злокачественных опухолей все еще показывает интенсивное накопление после 15 минуты.

294

Кроме того, могут использоваться T1-ВИ, показывающие сигнал жировой ткани (спад сигнала) в доброкачественных образованиях.

Аденома коры надпочечников. Гормонально-активная аденома, происходящая из клеток коры надпочечника, проявляется его увеличением и возможным обызвествлением. Форма аденом, выявляемых при УЗИ, КТ, МРТ, чаще круглая.

Феохромоцитома. Гормонально-активная опухоль, происходящая из зрелых клеток хромаффинной ткани, чаще из мозгового вещества надпочечников. Клинически проявляется внезапно наступающими приступами пароксизмальной гипертонии, тахикардии и сильной головной боли. Патогномоничным признаком является обнаружение высокого содержания катехоламинов (адреналина и норадреналина) в крови и в моче, суточной или собранной в течение нескольких часов после криза. Лучевая картина феохромоцитомы мозгового слоя надпочечника не отличается от таковой при опухолях коры надпочечника (см. Опухоли надпочечника). В 90% случаев опухоль удается обнаружить при КТ. При КТ феохромоцитома имеет вид округлого, с четкими контурами образования в проекции надпочечника. Изображение самого надпочечника может отсутствовать или быть деформированным. Степень негомогенности структуры опухоли различна в зависимости от процессов некротизации и гиалиноза стромы, от которой зависит и плотность. Неоднородные по структуре опухоли встречаются в 70% случаев, участки обызвествления в опухоли встречаются в 60% случаев. К другим методам относится сцинтиграфия с 131I- метайодбензилгуанидином и селективная ангиография с определением регионального содержания катехоламинов. Большую помощь в диагностике оказывает ангиография надпочечника. Характерные признаки: надпочечниковая артерия расширена и становится видимой на ангиограмме (в норме из-за малого калибра сосуда, который равен менее 1 мм, он не виден); скопления контрастной жидкости в виде бесформенных, разнопетлистых сеток, напоминающих обрывки сосудов, располагающихся вне тени почки.

Рак коры надпочечника. При УЗИ, КТ, МРТ выявляется картина опухоли надпочечника, как правило, больших размеров и неоднородной структуры. Характерно наличие гиперфункции коры надпочечников.

Метастатическое поражение надпочечников. Визуализация при этом виде патологии имеет особое значение, так как у большинства больных клинические признаки метастазов в надпочечники длительное время отсутствуют. Метастазы в надпочечники при УЗИ, КТ, МРТ проявляются изменением формы надпочечника, наличием в его проекции новообразования. Небольших размеров метастазы имеют гомогенную структуру. По мере роста и увеличения размеров надпочечник приобретает округлую форму, структура его становится негомогенной.