- •ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

- •1.1. Общие принципы визуализации медицинских изображений

- •1.2. Рентгенологические методы исследования

- •1.3. Методы радионуклидной диагностики

- •1.4. Методы ультразвукового исследования

- •ГЛАВА 2. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- •2.1. Лучевые методы исследования опорно-двигательного аппарата

- •Ультразвуковое исследование. УЗИ – недорогой, неинвазивный и не связанный с риском облучения метод.

- •2.2. Лучевые признаки повреждений костей и суставов

- •2.3. Лучевые признаки воспалительного поражения кости

- •2.6. Лучевые признаки дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов

- •ГЛАВА 3. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

- •3.1. Лучевые методы исследований органов дыхания

- •Методы рентгенологических исследований легких. Лучевое исследование легких играет большую роль в современной клинической практике. Преимущественно выполняются рентгенологические исследования.

- •3.2. Анализ обзорной рентгенограммы грудной клетки в прямой проекции

- •3.3. Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях и повреждениях легких

- •3.4. Лучевые признаки острых воспалительных процессов в легких

- •3.5. Лучевые признаки хронического бронхита

- •3.6. Лучевые признаки туберкулеза органов дыхания

- •3.7. Лучевые признаки травматических повреждений легких

- •3.8. Лучевые признаки опухолей легких

- •ГЛАВА 4. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ

- •Магнитно-резонансная томография. Преимущества МРТ над КТ и ЭхоКГ в изображении сердца:

- •4.2. Лучевые признаки заболеваний сердца

- •4.3. Лучевые признаки заболеваний кровеносных сосудов

- •ГЛАВА 5. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •5.1. Лучевые исследования пищеварительного канала

- •5.6. Лучевые исследования печени и желчных путей

- •5.7. Лучевые признаки заболеваний печени, желчного пузыря и желчных протоков

- •5.8. Лучевые исследования поджелудочной железы

- •ГЛАВА 6. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- •Ультразвуковые исследования. УЗИ почек. В связи с безвредностью и высокой информативностью сонография в большинстве случаев является первым методом, с которого начинается исследование в урологической клинике.

- •МРТ. Роль МРТ в визуальной диагностике мочевых путей еще окончательно не изучена.

- •6.2. Лучевые признаки заболеваний мочевыделительной системы

- •Лучевые признаки врожденных аномалий почек. Аплазия почки. На обзорных рентгенограммах, как и на урограммах, тень одной почки отсутствует, а лоханка и мочеточники не заполняются рентгеноконтрастным средством, введенным внутривенно.

- •Лучевые признаки воспалительных заболеваний почек

- •Острый пиелонефрит. Большинство острых воспалительных заболеваний почек cопровождаются увеличением их размеров.

- •6.3. Тактика лучевого исследования при почечной колике, макрогематурии и гипертонии

- •6.4. Лучевые признаки повреждений органов мочевыделительной системы

- •ГЛАВА 7. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

- •7.1. Лучевая диагностика заболеваний гипофиза

- •7.2. Лучевая диагностика заболеваний щитовидной железы

- •7.3. Лучевая диагностика заболеваний паращитовидных желез

- •7.4. Лучевая диагностика эндокринных заболеваний поджелудочной железы

- •7.5. Лучевая диагностика заболеваний надпочечников

- •ГЛАВА 8. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •8.2. Травмы черепа и головного мозга

- •8.4. Повреждения позвоночника и спинного мозга

- •Опухоли спинного мозга. Методом выбора при исследовании по поводу опухолей спинного мозга является МРТ. МРТ демонстрирует все элементы позвоночника и структуру спинного мозга.

- •ГЛАВА 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

- •9.1. Физические свойства различных видов ионизирующих излучений

- •9.2. Клиническая дозиметрия

- •9.3. Разновидности доз и единицы их измерения

- •9.4. Основные стадии биологического действия ионизирующих излучений

- •9.5. Основные факторы, модифицирующие радиочувствительность

- •9.6. Оптимизация лучевых методов лечения злокачественных опухолей

- •10.1. Показания и противопоказания к лучевой терапии злокачественных опухолей

- •10.2. Варианты лучевой терапии

- •10.3. Принципы лучевой терапии злокачественных опухолей:

- •10.4. Клинико-дозиметрическое планирование лучевой терапии

- •10.5. Классификация методов лучевой терапии

- •10.6. Дозиметрическая характеристика методов лучевой терапии

- •10.7. Состав курса лучевой терапии

- •10.8. Лучевая терапия у детей

- •ГЛАВА 11. ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

- •11.1. Классификация лучевых поражений

- •11.2. Медицинское облучение при лучевой терапии

- •11.3. Медицинское облучение при лучевой диагностике

- •ЛИТЕРАТУРА

286

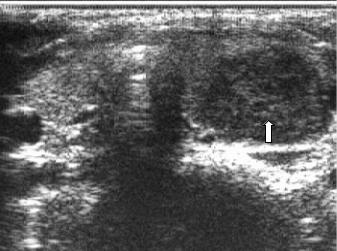

Рис. 7.9. Эхограмма щитовидной железы. Аденома железы: гипоэхогенное образование с четкими контурами и однородной структурой (стрелка).

При УЗ-диагностике у больных раком щитовидной железы наблюдается неизмененная эхогенность и эхоструктура ткани железы, узел, неоднородный по эхогенности и эхоструктуре, без четких контуров. Форма этого узлового образования сходна в обеих проекциях железы. Нередко имеется значительное увеличение пораженной доли или перешейка. При аутоиммунном тиреоидите обычно отмечается диффузное нарушение эхогенности и эхоструктуры ткани щитовидной железы, и на этом фоне определяют локальные изменения эхогенности, которые имеют различную форму в продольном и поперечном скане.

Лимфатические узлы при метастазах в них рака щитовидной железы увеличены более 1 см, форма их округлая, обычно эхогенность снижена, неоднородна, реже − повышена.

При КТ в случае небольшой злокачественной опухоли обнаруживается ограниченный низкоплотностной участок с нечеткими контурами в толще щитовидной железы. При больших размерах опухоли отмечаются асимметричное увеличение размеров органа, раздвигание мышц, смещение сосудов, деформация и увеличение трахеи. Плотность ткани железы снижена, структура неоднородная. Контуры опухоли нечеткие.

7.3. Лучевая диагностика заболеваний паращитовидных желез

Лучевые методы исследования паращитовидных желез. Для установления диагноза заболевания паращитовидных желез используется следующий алгоритм исследований:

1.Анализ крови на кальций и паратгормон (проба с кальцитонином).

2.Ультразвуковое исследование паращитовидных желез.

3.Сцинтиграфия паращитовидных желез.

4.Рентгенография для выявления признаков паратиреоидной остеодистрофии (рис. 7.10).

287

Рис. 7.10. Рентгенограмма фаланг пальцев кисти. Паратиреоидная остеодистрофия: остеопороз, расщепление коркового слоя без периостальной реакции.

При УЗИ паращитовидные железы обнаруживаются у задней поверхности боковых долей щитовидной железы. От щитовидной железы отделены фиброзной капсулой. Могут находиться также вокруг трахеи или проникать глубоко в вещество щитовидной железы. Количество их 3-4, величиной 3-5 мм, имеют более плотную консистенцию, чем щитовидная железа.

Сцинтиграфию паращитовидных желез выполняют с 201Tl-хлоридом и 99mTc-пертехнетатом. Сцинтиграфическое изображение с 99mTcпертехнетатом вычитают из изображения, полученного с 201Tl-хлоридом.

Лучевые признаки заболеваний паращитовидных желез

Классификация заболеваний паращитовидных желез. По функциональному состоянию (характеристика):

1.1.Гиперпаратиреоз: (гиперкальциемия после начала терапии диуретиками, повышение уровня кальция и паратгормона в сыворотке (в норме гиперкальциемия приводит к снижению уровня паратгормона), увеличение паращитовидных желез при УЗИ, паратиреоидная остеодистрофия, мочекаменная болезнь).

1.2.Гипопаратиреоз: (понижение уровня кальция и паратгормона в сыворотке, обызвествление мягких тканей, замедление синостозирования).

Аденома паращитовидной железы. На сонограммах выявляется как увеличенная паращитовидная железа, сниженной эхогенности, находящаяся между заднелатеральным краем щитовидной железы и общей сонной артерией.

Паратиреоидная остеодистрофия. Характеризуется остеопорозом одних участков костей и интенсивным разрастанием эндоста других в виде

288

опухолевидных образований. Наблюдается чаще у женщин в возрасте 20-50 лет. На рентгенограммах выявляются системный остеопороз, придающий структуре кости ноздреватый вид, вздутие костей, дугообразное искривление длинных трубчатых костей, уплощение тел позвонков («рыбьи позвонки»), приводящее к уменьшению туловища. В губчатом веществе кости имеются множественные, чаще всего крупные кистовидные дефекты овальной формы, нечетко отграниченные друг от друга. Корковый слой расщеплен и истончен, костно-мозговой канал расширен, периостальная реакция отсутствует. Часто наблюдаются зоны просветления Лоозера в виде светлой полосы, расположенной поперечно к длиннику кости на фоне нормальной структуры. Зоны Лоозера это зоны перестройки кости в виде резорбции кости с ее замещением фиброзной тканью. Характерна деформация верхнего конца бедренной кости в виде пастушьей палки. Отмечаются также колоколоподобная деформация грудной клетки, деформация костей таза в виде карточного сердца.

7.4. Лучевая диагностика эндокринных заболеваний поджелудочной железы

Лучевые методы исследований и лучевая анатомия поджелудочной железы (см. главу 5).

Лучевые признаки заболеваний поджелудочной железы

Классификация эндокринных заболеваний поджелудочной железы

1.Сахарный диабет.

2.Ортоэндокринные функционирующие опухоли поджелудочной железы (глюкагонома, инсулинома, соматостатинома, панкреатическая полипептидома).

3.Параэндокринные опухоли (гастринома, вазоактивная интестинальная пептидома), кортикотропинома, паратиренома, опухоли поджелудочной железы с карциноидным синдромом).

Сахарный диабет. Ведущим диагностическим критерием сахарного диабета будет концентрация глюкозы в крови и ее изменение при нагрузочном тесте. Данные методов визуализации поджелудочной железы малоинформативны, т.к. в большинстве случаев у больных не выявляется четкая корреляция между морфологическими изменениями поджелудочной железы и тяжестью клинической картины болезни. Учитывая, что большинство островковых клеток расположено в хвосте поджелудочной железы, можно отметить, что даже обширные разрушения других отделов железы могут не приводить к развитию заболевания.

Глюкагонома – глюкагонсекретирующая опухоль, развивающаяся из α- клеток островков поджелудочной железы. Опухоль чаще бывает крупной, солидной, одиночной и располагается в теле или хвосте, редко – в головке поджелудочной железы. В диагностике глюкагономы используются следующие методы:

289

1. УЗИ, РКТ, МРТ поджелудочной железы (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Рентгеновская компьютерная томограмма поджелудочной железы. Глюкагонома: объемное образование в области хвоста поджелудочной железы гиподенсивной структуры (стрелка).

2.Суперселективная ангиография с одновременным забором проб крови (для определения уровня глюкагона) из правой печеночной вены до и после внутриартериальной стимуляции белковыми препаратами различных отделов поджелудочной железы.

Инсулинома. Инсулинома развивается из инсулинсекретирующих β- клеток и является наиболее частой причиной гипогликемической болезни, обусловленной органическим гиперинсулинизмом.

После клинико-лабораторной верификации органического гиперинсулинизма проводится дифференциальная диагностика его вариантов, для чего используются:

1.РКТ позволяет выявить инсулиному не более чем у 50% больных, а при диаметре опухоли менее 1,0 см – у 25%.

2.МРТ, спиральная РКТ и эндоскопическое УЗИ поджелудочной железы выявляют опухоль у 80-90% больных.

3.Суперселективная ангиография поджелудочной железы (исследование ветвей чревного ствола и верхней брыжеечной артерии) в сочетании с забором проб крови из ветвей воротной вены до и после стимуляции кальцием для определения в ней иммунореактивного инсулина – помогают уточнить локализацию инсулиномы и дифференцировать ее с гиперплазией β-клеток у 100% больных.

На ангиограммах инсулинома определяется как образование с

наличием мелких патологических сосудов и несколько более интенсивным накоплением контрастного вещества, по сравнению с окружающей паренхимой поджелудочной железы. Процедура забора проб крови для определения иммунореактивного инсулина и С-пептида выполняется одновременно с проведением селективной артериографии поджелудочной железы.