книги из ГПНТБ / Хидекели, А. В. Евгений Оскарович Патон к 100-летию со дня рождения

.pdfнаучно-исследовательские работы по проблемам прочнос ти сварных конструкций.

С его именем неразрывно связана и деятельность пра вофлангового технического прогресса — ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Института электро сварки Академии наук УССР, организатором и бессмен ным руководителем которого Е. О. Патои был до послед них дней жизни.

О своем жизненном пути мудро сказал сам Евге ний Оскарович: «Человеку не дано самому судить о том, как он выполняет свой долг. Истинным судьей в этом является только народ. Но одно я знал твердо: всего себя, без остатка, я отдаю работе, стараюсь жить так, чтобы всегда прямо и честно смотреть в глаза советским лю дям».

Да, он был непоколебим в своем жизненном кредо и благодаря этому завоевал благодарность народа.

Родина высоко оценила труд ученого. Евгений Оска рович Патон был избран действительным членом Акаде мии наук УССР, ему присвоили звание заслуженного деятеля науки УССР. Еще до войны он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а за разработку метода и аппаратуры автоматической сварки удостоен Государственной премии первой степени.

В годы Великой Отечественной войны за образцовое выполнение задания правительства по увеличению вы пуска танков и боеприпасов грудь ученого украсили бое вые ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и высшая правительственная награда — орден Ленина. В марте 1943 г. за выдающиеся достижения, способствовавшие ускорению производства танков и ме таллоконструкций, Е. О. Патону было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

2* И

Евгения Оскаровича дважды избирали вице-президен том Академии наук УССР — в 1945 и 1947 г. И на этом ответственном посту, продолжая руководить институтом, он проявил себя как умелый и неутомимый организатор. Ученый отдал много сил и энергии развитию науки в республике, усилению связи научно-исследовательских учреждений с народным хозяйством.

Трудящиеся нашей республики неизменно оказыва ли Е. О. Патону высокое доверие: его дважды избирали депутатом Верховного Совета СССР, коммунисты посы лали ученого делегатом на XVI и XVII съезды Комму нистической партии Украины.

Научная общественность, вся страна глубоко чтили ученого. В связи с 75-летием со дня рождения и 50-ле тием научной, инженерной и общественной деятельности Е. О. Патона его имя было присвоено Институту электро сварки. Тогда же были учреждены академическая, сту денческие и аспирантские стипендии его имени.

II

Разными путями идут люди в жизнь. Одних устра ивает спокойное течение будней. Каждое, пусть неболь шое препятствие они воспринимают как веление судьбы остановиться и даже не помышляют о том, чтобы пре одолеть его. И жизнь их несет, словно своенравный ру чей щепку.

С юношеских лет такое отношение к жизни было чуж до деятельной натуре будущего ученого. Теперь, когда вспоминают Евгения Оскаровича, непременно отмечают, что он всегда брался только за то, что лежит на пределе человеческих возможностей, и стремительно шел к цели,

12

не зная усталости. На склоне лет, подводя своеобразный итог пройденному, Евгений Оскарович говорил, что на собственном опыте убедился: трудные и смелые задачи решать значительно интереснее, нежели простые и мел кие. Больше того — их легче решать...

Эти слова звучат парадоксально, но они — результат исключительно глубокого и тонкого психологического на блюдения. В самом деле, если человеку предстоит не через бугорок перевалить, а преодолеть в науке крутую, неприступную вершину, он мобилизует все лучшее, что в нем есть. И в борьбе, в творческом горении становится сильнее, талантливее.

Судьба, словно ставя опыты на прочность, всякий раз предлагала Е. О. Патону нелегкие испытания. И букваль но — с детства.

В Штутгарте, в реальной гимназии, куда Евгения Патона, сына русского консула в Ницце, зачислили сразу в седьмой класс, основное внимание уделялось точным нау кам. Нелегко было мальчику, но он, проявив недюжин ную работоспособность, быстро догнал своих одноклас сников. А когда Оскара Петровича Патона перевели кон сулом в Бреславль, в гимназии, куда поступил Евгений, повышенные требования предъявлялись к знанию язы ков. И Патон взялся за изучение языков. Вскоре он читал английских, немецких и французских классиков в ори гинале, а в списке выпускников гимназии его фамилия значилась одной из первых.

В отличие от многих других учеников, которые оста новились на распутье, Евгений четко представлял свой дальнейший путь. «Стану инженером-строителем. буду возводить мосты!»— решил восемнадцатилетний юноша. Выбор именно этой профессии обусловливался рядом причин и прежде всего заветными думами юноши о Ро

13

дине, стремлением быть полезным своему народу. Еще с детства Евгений многое слышал от отца о русских инже нерах. Он знал, что в России развертывается строитель ство железных дорог и ей не обойтись без высокообра зованных инженеров-мостовиков.

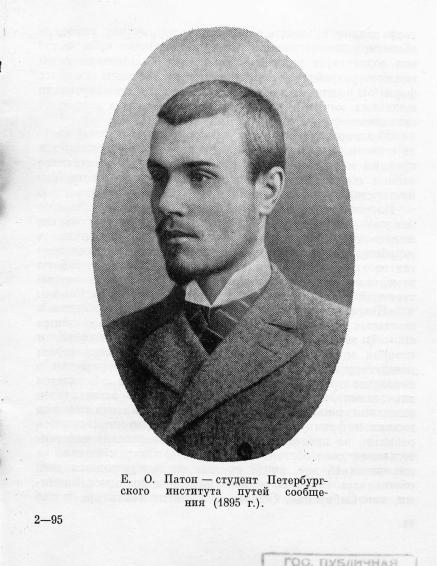

Патон поступает на инженерно-строительный факуль тет Дрезденского политехнического института. Но мечта о Родине ни на минуту не оставляет юношу. Уже во вре мя первых каникул, которые он провел в России, Евгений отказался от заслуженного, столь необходимого ему отды ха и, поработав все лето, сдал в Новозыбковской гимна зии экзамен на русский аттестат зрелости.

После окончания Дрезденского института перед моло дым специалистом открылись весьма радужные перспек тивы. Он получил место ассистента при кафедре статики сооружений и мостов, что обещало в недалеком буду щем профессуру. Одновременно принял предложение про ектного бюро занять должность конструктора. И на ка федре, и в бюро Е. О. Патон работал с увлечением, так как не мог и не хотел что бы то ни было делать вполси лы. Но вряд ли кто-либо знал, какие сложные чувства испытывает этот молчаливый и, казалось бы, замкнутый молодой человек. А волноваться было от чего. Еще обу чаясь в институте, Патон начал бомбардировать русское Министерство путей сообщения письмами, в которых про сил допустить его к защите диплома в Петербурге, и хоть прошло уже немало времени — никаких известий!

Наконец пришел ответ. Бессмысленный и унизитель ный. Человеку с высшим образованием, инженеру с прак тическим опытом, преподавателю милостиво разреша лось... поступить на пятый курс Петербургского институ та инженеров путей сообщения, сдать экзамены по всем предметам и выполнить пять выпускных проектов.

14

И снова встал вопрос: либо сесть за учебники, стать студентом, сдавать экзамены, сделать за год то, что обыч но выполняется за три, и в конце концов иметь неопре деленную перспективу, либо удовлетвориться тем, что имеешь, — интересной преподавательской и конструктор ской работой. Но Патон свел эти вопросы к четкой фор муле: чужбина или Родина? И, не колеблясь, ради счастья работать на Родине, согласился на трудные условия полу чения русского диплома.

В 1896 г. Е. О. Патон окончил Петербургский инсти тут инженеров путей сообщения. Мечта о русском дипло ме сбылась.

С первых шагов своей инженерной деятельности в России Евгений Оскарович проявил себя как смелый но ватор, идущий своим путем. В проекте путепровода для одной из станций Московско-Ярославской железной доро ги, например, он впервые применил промежуточные опо ры в виде колонн с шаровыми шарнирами вместо гро моздких колонн прямоугольного сечения без шарниров. Так же, по-новому спроектировал и проезжую часть.

Отказавшись от поперечных и продольных балок, Па тон предложил изготовлять проезжую часть из сплош ного клепаного волнистого настила.

Вопреки мнению многих опытных специалистов про ект молодого инженера был принят, однако пришлось выдержать нелегкий бой. Из этого боя Е. О. Патон сде лал для себя вывод на всю жизнь: не сразу новое про бивает себе путь — его нужно настойчиво отстаивать.

Такими же чертами — критической оценкой имеющих ся конструкций, поисками нового — отличалась и первая печатная работа Патона, которую он посвятил проблеме листовых шарниров уравновешенных мостовых ферм, убедительно доказав их преимущество. Работа имела при

15

кладное значение: она способствовала внедрению в прак тику русского мостостроения рационального способа сое динения пролетных частей мостов и была первой на эту тему в отечественной технической литературе.

Неустанный поиск новых, наиболее рациональных ре шений, органическое сочетание теории с потребностями практики — таким был «почерк» Е. О. Патона с самого начала его инженерной и научной деятельности.

Он имел возможность довольно легко, без особой за траты сил и времени написать и защитить диссертацию на ученую степень адъюнкта, что давало право на про фессорское звание. Для этого достаточно было взять лю бую тему, которая лежала на поверхности, кое-что обоб щить, кое-что пересказать. Но Евгений Оскарович пошел другим путем. Для своей диссертации он избрал тему не абстрактную, а такую, которая соответствовала назрев шим потребностям строительства сооружений на желез ных дорогах.

В конце минувшего столетия на русских железных до рогах преимущественно строили мосты с устаревшими двух- и трехраскосными фермами. При расчете усилий в элементах сквозных ферм обычно руководствовались предположением, что элементы в узлах соединены между собой с помощью идеальных, совершенно свободных от трения шарниров, и потому продольные усилия точно сов падают с осями элементов и вызывают в них только рав номерные напряжения. Но на практике получалось иначе: жесткость узлов вызывала большие дополнительные уси лия. Диссертант задался целью доказать, что в простых системах ферм они значительно меньше, чем в двух- и трехраскосных.

Летом 1901 г. совет Петербургского института инже неров путей сообщения единогласно присудил Е. О. Па-

16

тону звание адъюнкта. Понимая, что научная работа в области техники только тогда оправдывает себя, когда она содействует развитию производства, Датой не огра ничился разработкой теории и методов расчета сквозных ферм: он подготовил и издал пособие для проектирования железных мостов «Образцы расчета железных мостов со сквозными фермами».

Об авторитете молодого ученого, который уже в нача ле столетия стал известен как выдающийся специалист и практик мостостроения, свидетельствует его назначение членом мостовой комиссии при инженерном совете Ми нистерства путей сообщения.

Патриот своей страны, он решительно выступает про тив умаления достижений России в области строительства железнодорожных мостов. Эти достижения замалчивала зарубежная пресса. В статье «Что знают о русских мос тах за границей» Евгений Оскарович критикует работы немецкого профессора-мостостроителя Мертепса и описы вает действительное состояние мостостроения в России.

«Недавно вышел из печати первый том сочинения о железных мостах проф. Мертенса из Дрездена, — пишет он. — В этой книге рассматривается главным образом история мостов не только Германии, но и всех стран, между тем как русские мосты и особенно их развитие в последнее время почти совсем игнорируются... Создается впечатление, что мостостроение в России заслуживало внимания только до тех пор, пока оно находилось под влиянием французских инженеров.., и что последующее развитие не представляет никакого интереса. В действи тельности дело обстоит совсем иначе, так как именно за последние 15 лет, когда русская железнодорожная сеть обогатилась столь большими железнодорожными линия ми, как Сибирская, Северная, Ташкентская и др., у нас

18

сооружен целый ряд выдающихся мостов, которые спро ектированы русскими инженерами и построены русскими заводами».

Е. О. Патон убедительно доказывает, что в ряде на правлений мостостроения Россия уже тогда (1908 г.) опередила другие страны.

Много внимания уделял Патон совершенствованию шоссейных мостов. В результате кропотливых и глубоких исследований он показал явные преимущества железобе тонной конструкции проезжей части и тротуаров по срав нению с железным настилом. В частности, в работе «Же лезные мосты с железобетонной проезжей частью» ученый доказывает экономическую целесообразность и конструк тивное преимущество именно такого решения. В наше время, когда железобетонные конструкции используются широко и повсеместно, поражает дальновидность ученого, идеи которого опередили развитие науки на полстолетня. Впрочем, эту счастливую черту своего дарования Евге ний Оскарович еще не раз продемонстрирует всему миру. Умение смотреть далеко вперед, предвидеть потребности практики всегда было присуще ему.

Впервые в России Е. О. Патон разработал проекты разборных железных мостов.

Изобретением способов восстановления разрушенных стальных и деревянных мостов ученый занимался целое десятилетие — с 1915 по 1925 г. Он разработал ориги нальные системы разборных ферм и фермоподъемников, которые применялись в нашей стране для восстановления мостов после первой и второй мировых войн.

Большое практическое значение имели составленные Патоном и впервые изданные в 1918 г. оригинальные по собия по восстановлению разрушенных мостов, а также фундаментальное пособие по восстановлению железнодо-

2* 19

рожных мостов и другие труды. Это был практический ответ патриота на насущные потребности молодой Совет ской страны. Ведь именно в 1920 г. В. И. Ленин, говоря об огромных разрушениях железнодорожного транспорта, подчеркивал, что больше всего с обеих сторон уни чтожали мосты, а это отразилось на разрушении все го железнодорожного транспорта в ужасающих раз мерах.

Вместе с лучшей частью отечественной технической интеллигенции Е. О. Патон с неутомимой энергией помо гал стране залечивать раны, нанесенные империалисти ческой и гражданской войнами. Понимая, что промыш ленность не сможет дать нужное количество металла, Евгений Оскарович заблаговременно приступил к науч ному обобщению накопленного за годы первой мировой войны опыта строительства деревянных мостов.

Поданный им на международный конкурс проект большого разборного моста пролетом от 30 до 80 м был удостоен высшей премии. Разборные пролетные соору жения системы Патона выгодно отличались от зарубеж ных, разработанных известным французским мостостро ителем Александром Эйфелем. Сооружения Патона были на 15% легче моста Эйфеля и имели в пять раз меньше монтажных элементов.

Этот проект — лишь одно из многочисленных свиде тельств огромного размаха инженерной деятельности Е. О. Патона, которую он осуществлял наряду с плодо творной научно-исследовательской работой.

Впрочем, сразу же следует сказать еще об одной важ ной черте, которая характеризует глубинную сущность творчества Евгения Оскаровича, — о свойственном ему чувстве коллективизма. Даже в мрачные годы царизма, когда эта черта не очень-то почиталась, ученый стремил-

20