книги из ГПНТБ / Карпенко, З. Г. Кузнецкий угольный, 1721-1971

.pdfгодах успешно завершает построение социализма,, а в 80-х годах приступает к созданию материально-техни ческой базы коммунизма. С полной силой действуют объективные закономерности советского общественного строя, высокая эффективность экономической полити ки Коммунистической партии, опирающейся на объек тивные тенденции коммунистического строительства. К наиболее общим принципам экономической политики партии, как они сформулированы в Программе КПСС, относится рациональное размещение промышленности, обеспечивающее «экономию общественного труда, ком плексное развитие районов и специализацию их хо зяйств», содействующее «дальнейшему выравниванию уровней экономического развития районов страны». При этом, отмечается в Программе партии, «в целях выигрыша времени в первую очередь будут использо ваться природные ресурсы, доступные для быстрого ос воения и дающие наибольший народнохозяйственный эффект» (Программа КПСС. М. 1967, стр. 72)

Реализация этих положений отчетливо прослежива ется в развитии угольной промышленности Кузбасса и других восточных районов. Развертывание добычи лег ко доступных, дешевых, высококачественных кузнец ких углей обеспечивает наибольший народнохозяйст венный эффект, экономию общественного труда. Уско ренное развитие угольной промышленности Кузбасса является одним из факторов, способствующих вырав ниванию уровней развития восточных и западных рай онов страны.

И. наконец, угольная промышленность служит ос новой всего экономического комплекса, сложившегося в Кемеровской области, — металлургии, химии, энерге тики.

Общие факторы развития промышленности прояв-

so

ляются неодинаково, неравномерно на разных истори ческих этапах, в различных отраслях, в разных эко номических районах. Как отмечалось, в первые после военные годы рост угольной промышленности Кузбас са несколько замедлился, поскольку необходимо было в первую очередь восстанавливать пострадавшее от войны хозяйство западных областей. Положение меня ется в 50—60-х годах. В период завершения строитель ства социализма и перехода к построению материальнотехнической базы коммунизма в условиях научно-тех нической революции, комплексной механизации и ав томатизации производства быстро растет потребление электроэнергии, становится все более дефицитным то пливно-энергетический баланс Европейской части

СССР, сосредоточивающей до 3Д всего населения, 3Д производственных фондов и потребляющей вместе с Уралом до 4/5 всего топлива в стране. По подсчетам спе циалистов, в 1970 году дефицит топлива в Европейской части СССР составил около 100 миллионов тонн услов ного топлива, а в последующие годы возрастет еще больше. Несмотря на повышение доли нефти и газа в топливном балансе страны, растет потребление деше вых энергетических углей Кузнецкого и других восточ ных бассейнов.

Развитие металлургии в Кемеровской области и на Урале повышает потребность в высококачественных дешевых коксующихся углях Кузбасса. Все это обес печивает ускоренное развитие здесь угольной промыш ленности, дальнейшее повышение ее удельного веса в

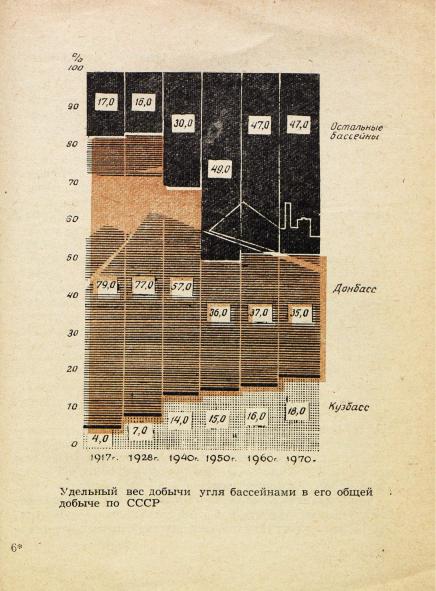

СССР и среди районов Востока. Так, с 1950 по 1967 го ды добыча угля в Кузбассе поднялась с 38,5 до 104,4 миллиона тонн, или в 2,7 раза (по СССР в 2,2 раза). Удельный вес Кузбасса в угледобыче СССР за эти го ды повысился с 14,8 до 17,5 процента. Среди бассейнов

G 3. Г. Карпенко |

41 |

Востока удельный вес Кузбасса за 1950—1966 годы вы рос с 31.6 до 34,9 процента. В целом угольные районы Востока, включая Урал, дали в 1967 году свыше поло вины общесоюзной добычи угля (51,1 процента).

Значение Кузбасса не просто в том, что это второй, после Донбасса, по размерам добычи угольный бассейн в СССР и первый по размерам добычи бассейн на во стоке страны, но, прежде всего, в том, что он основной поставщик коксующихся углей для черной металлур гии Западной Сибири и Урала. Угли, пригодные для коксования, составляют около 40 процентов всех углей, добываемых в Кузбассе. За 1966 год бассейн дал 38,9 миллиона тонн коксующихся углей, примерно, в три раза больше, чем Карагандинский, и в 15 раз больше, чем Кизеловский бассейны. К тому же следует учиты вать, что кузнецкие коксующиеся угли отличаются де шевизной, малой зольностью. Себестоимость караган динских углей низкая, но они высокозольные, труднообогатимые и поэтому используются преимугцественно для нужд энергетики. Кизеловские угли не только вы сокосернистые, труднообогатимые, но к тому же и до рогие. Поэтому Кузбасс стал главным поставщиком коксующихся углей для металлургии Востока.

За 1966—1970 годы добыча угля в Кузбассе увели чилась со 100,2 до 112,3 миллиона тонн, в том числе коксующихся— с 38,9 до 46,9 миллиона тонн.

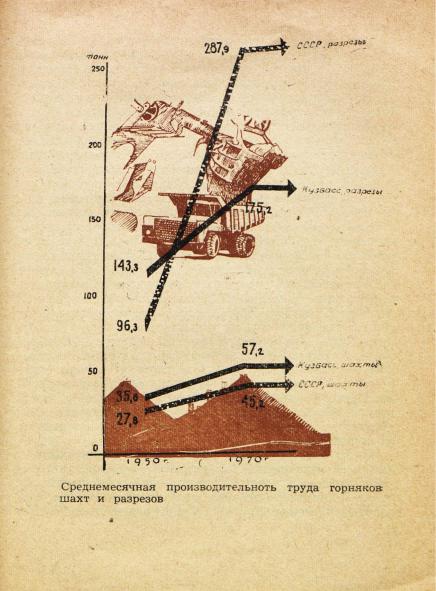

Появление в 50—60-х годах мощной землеройной и транспортной техники позволило в небывалых мас штабах развивать добычу угля из карьеров. Подготовка к выемке и сама выемка угля открытым способом не сравненно быстрее, производительнее, дешевле по сравнению с подземным способом. Открытая добыча начинает расти опережающими темпами: ее удельный вес в Кузбассе с 1950 по 1966 годы поднялся с 1,9 до

82

24,5 процента (с 0,7 до 24,5 миллиона тонн). Таким об разом, за 16 лет объем открытой добычи угля в Кузбас се повысился в 35 раз, тогда как по СССР в целом лишь в 5 раз. Одновременно шахтная добыча в Кузнец ком бассейне возросла в 2 раза (с 37,7 до 75,6 миллиона тонн), а удельный вес ее понизился с 98 до 75 процен тов всего добытого угля.

По темпам роста открытой добычи Кузбасс в 1950— 1966 годах обогнал все бассейны и месторождения

СССР, кроме Днепровского буроугольного бассейна, а в 1966 году вышел на третье место в СССР по разме рам открытой добычи угля, уступая лишь Восточной Сибири и Уралу, тогда как в 1950 году занимал шестое место вслед за Уралом, Дальним Востоком, Карагандой, Восточной Сибирью, Средней Азией. Угли для коксова ния е СССР добываются шахтным способом. Лишь в Кузбассе с 1966 года начала в небольших размерах практиковаться добыча коксующихся углей открытым способом. Возможность развивать открытую добычу коксующихся углей открывает исключительно благо приятные перспективы роста добычи и снижения себе стоимости углей этих особо ценных марок.

В Кузбассе шире чем где-либо развивается такой прогрессивный способ добычи угля, как подземный гидравлический. За 1955 год этим способом на шахтах бассейна было добыто всего 248 тысяч тонн угля; в 1966 году добыча достигла 2,3 миллиона тонн, что состави ло свыше половины угля, добытого гидравлическим способом на шахтах страны. Таким образом, за 11 лет подземная гидродобыча в Кузбассе выросла с 0,5 до 3,1 процента всей добычи угля.

Рост производственных мощностей. Увеличение до бычи угля в Кузбассе в 2,5 раза за 16 лет — с 1950 по 1966 годы — потребовало соответствующего наращива

84

ния производственных мощностей, реконструкции дей ствующих и строительства новых шахт и карьеров, ос воения новых районов на юге бассейна Добыча угля по самому южному, вновь осваиваемому Томусинско— му району за 1958—1966 годы выросла больше, чем по любому другому руднику и комбинату Кузбассуголь в целом. С 1958 по 1966 год добыча угля по тресту Томусауголь возросла с 1,5 до 5,8 миллиона тонн, или почти в 4 раза, а по комбинату — с 61,4 до 75,5 миллиона тонн, или всего в 1,2 раза.

За 50—60-е годы сданы в эксплуатацию крупные шахты: «Капитальная-3», «Карагайлинская 1-2», «Бере зовская-1», «Грамотеинская 3-4», «Северо-Байдаев- ская-1», «Полысаевская-1»; на Томусинском руднике сооружается крупнейшая шахта «Распадская». Вошли в строй карьеры Киселевский, имени Вахрушева, Кедровский, Бачатский, Краснобродский, Красногорский, Томусинский 3-4 и 7-8 мощностью от 1,1 до 3 миллио нов тонн угля в год каждый.

Выросли новые горняцкие города. Население Междуреченска за 12 лет — с 1956 по 1968 годы — возросло в 2 раза (с 39,8 до 80,2 тысячи человек). В другом мо лодом шахтерском городе Березовском в 1968 году на считывалось около 32 тысяч человек. За последние го ды стало сокращаться население некоторых старых шахтерских городов. По предварительным итогам Все союзной переписи населения 1970 года, численность на селения Прокопьевска на 15 января 1970 года состави ла лишь 98 процентов его численности на 15 января 1959 года; Киселёвска— соответственно 99 процентов, Ленинска-Кузнецкого — 97, Анжеро-Судженска — 92.

За 50—60-е годы в угольной промышленности вво дится новых мощностей больше, чем когда-либо рань ше. При этом значительная доля вводимых мощностей

85

падает на карьеры. Так, за 1961—1965 годы из, 14,1 миллиона тонн мощностей введено по шахтам 9,8; по разрезам :— 4,3 миллиона тонн. Новые и реконструиро ванные шахты и карьеры Кузбасса составили Vs мощ ностей угольной промышленности СССР, вошедших в строй за 1961—1965 годы. По объему введенных мощ ностей Кузбасс уступал только Донбассу, где за 1961— 1965 годы было введено новых мощностей на 25,2 мил лиона тонн.

Кузбасс выделяется среди других угольных бассей нов СССР высокой концентрацией подземной добычи угля. Здесь больше доля крупных шахт, выше средняя нагрузка на шахту. По концентрации производства он значительно превосходит общесоюзные показатели и в еще большей степени показатели Донбасса. По средне годовой добыче угля с одной шахты в 1966 году, как и в предшествующие годы, Кузнецкий бассейн занимал первое место в СССР. Среднегодовая добыча угля с од ной шахты Кузбасса (968 тысяч тонн) в 1966 году была в 2 раза выше, чем по министерству (478 тысяч тонн), в 2,4 раза выше, чем по Донецкому (396 тысяч тонн) и Подмосковному бассейнам (397 тысяч тонн). В 1966 го ду здесь уже не было мелких шахт с годовой добычей до 200 тысяч тонн, которые по министерству еще дали 5,4, а по Донбассу — 9,1 процента всей годовой добычи. На крупнейших шахтах с годовой добычей свыше одно го миллиона тонн в Кузбассе за 1966 год было получено 63,2 процента всего угля, тогда как по министерству — 24,5, по Донбассу — 14.4 процента.

В 1966 году в комбинате Кузбассуголь действовало 78 шахт и было добыто подземным способом 75,6 мил лиона тонн, в Подмосковье в комбинате Тулауголь действовала 91 шахта, но было добыто в два раза мень ше угля — 36,1 миллиона тонн.

86

Значительно хуже показатели Кузбасса по откры той добыче угля. В 50—60-х годах, как отмечалось, она росла быстро, но по концентрации ее бассейн зна чительно уступал как общесоюзным показателям, так и отдельным, крупным районам открытой добычи угля. Если высокие экономические показатели подземной до бычи угля здесь в значительной мере определяются ее высокой концентрацией, то более низкие, чем во многих других бассейнах, экономические показатели открытой добычи угля в Кузбассе связаны с ее недостаточной концентрацией. -

В 1966 году в комбинате Кузбасскарьеруголь вообще не было разрезов с годовой добычей свыше 3,5 милли она тонн, которые по министерству давали 52,3, по Уралу — 84,5, по Экибастузу — 100, по Восточной Си бири — 50,2, по Дальнему Востоку — 53,6 процента всей открытой добычи угля.

Удельный вес крупных разрезов постепенно растет в Кузбассе: разрезы с годовой добычей 2,5—3,5 милли она тонн дали за 1961 год 17, а за 1966 — 27.1 процента угля всей открытой добычи. Тем не менее открытчикам предстоит еще многое сделать, чтобы довести концент рацию производства до общесоюзного уровня.

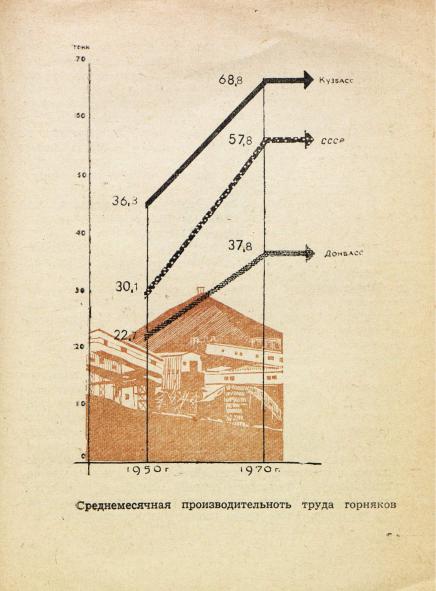

Технический прогресс и повышение эффективности производства. В 50—60-х годах развитие производи тельных сил во всем мире необычно ускоряется, приоб ретает революционный характер. Более явственным становится несоответствие дряхлеющих капиталисти ческих производственных отношений новым произво дительным силам. В условиях научно-технической ре волюции ускоряется построение материально-техниче ской базы коммунизма в нашей стране, расширяется, преобразуется техническая база всех отраслей народно го хозяйства, в том числе угольной промышленности.

88