- •1. Синдромы нарушения чувствительности (периферический, сегментарный, проводниковый). Методы исследования. Диагностическое значение.

- •12. Синдромы чувствительных расстройств при поражении задних и боковых канатиков спинного мозга. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •27. Синдромы чувствительных расстройств при поражении задних корешков, рогов и серой спайки спинного мозга. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •17. Синдромы поражения периферических нервов и сплетений. Методы исследования. Диагностическая значимость.

- •26. Синдромы полинейропатии и полирадикулонейропатии. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •24. Синдромы поражения пирамидного пути на разных уровнях. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •14. Синдромы поражения спинного мозга на различных уровнях (шейный, грудной, поясничный, крестцовый).

- •7. Синдром половинного поражения спинного мозга (синдром Броун-Секара). Методы исследования. Диагностическое значение.

- •9. Синдром поражения внутренней капсулы головного мозга. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •10. Синдромы поражения экстрапирамидной системы. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •16. Синдромы поражения червя и полушария мозжечка. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •25. Синдром атаксии. Виды атаксий. Их отличия при поражении мозжечка, задних канатиков, вестибулярного аппарата и коры. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •6. Основные неврологические типы нарушения походки и их диагностическое значение.

- •Неврологические нарушения походки

- •Спастические походки

- •Ортопедические виды походок

- •Психогенные походки

- •Идиопатические виды нарушения походки

- •13. Синдромы поражения зрительного анализатора на различных уровнях. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •19. Синдромы поражения чувствительной и двигательной частей тройничного нерва. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •20. Альтернирующие параличи. Их характеристика на отдельных примерах (параличи Джексона, Мийар-Гублера, Вебера).

- •120. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, консервативное и различные методы хирургического лечения.

- •21. Симптомы поражения III, IV, VI пар черепно-мозговых нервов. Параличи и парезы взора. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •37. Нейропатия лицевого нерва. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •22. Синдромы поражения двигательных порций IX, X, XII пар черепно-мозговых нервов. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Сходство и различие. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •30. Учение о локализации функций в коре головного мозга.

- •2. Представление Павлова о локализации функций в коре головного мозга

- •3. Современные представления о локализации функции в коре головного мозга

- •3. Синдромы агнозии и апраксии. Методы исследования. Диагностическая значимость.

- •23. Синдром поражения лобной доли головного мозга.

- •8. Синдром поражения теменной доли головного мозга.

- •28. Синдром поражения височной доли головного мозга.

- •29. Синдром поражения затылочной доли головного мозга.

- •15. Синдромы речевых расстройств (афазии, алалия, дизартрия, мутизм). Методы исследования. Диагностическое значение.

- •4. Гипофизарно-гипоталамическая область. Строение. Основные проявления диэнцефального синдрома.

- •11. Симптомы поражения сегментарного отдела вегетативной нервной системы. Методы исследования.

- •35. Нейрогенный мочевой пузырь. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •2. Спинномозговая жидкость. Состав, циркуляция ликвора. Методика исследования. Синдромы ликворных нарушений.

- •Менингеальный синдром.

- •18. Синдром повышенного внутричерепного давления.

- •96. Ликворея. Виды, этиология, патогенез, клиника, диагностика и хирургическое лечение.

- •Гидроцефалия у взрослых

- •Гидроцефалия у детей

- •Диагностика

- •102. Внутричерепная гипотензия. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика лечение, профилактика.

- •5. Менингеальный синдром. Клинические симптомы раздражения мозговых оболочек. Диагностическое значение.

- •46. Менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Этиология, эпидемиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •40. Вторичные гнойные менингиты. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника. Основные принципы диагностики. Лечение.

- •33. Туберкулезный менингит. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, диагностика. Особенности современного течения. Лечение, профилактика.

- •34. Острые серозные менингиты. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника и лечение. Дифференциальная диагностика с туберкулезным менингитом.

- •Клиника отдельных форм серозного менингита

- •Острый лимфоцитарный хориоменингит

- •Туберкулезный менингит

- •Грибковый менингит при спиДе

- •Серозный менингит при эпидемическом паротите

- •31. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •41. Вакцинальные энцефалиты. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •57. Эпидемический энцефалит. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника. Острый период и хроническая стадия. Диагностика, лечение, профилактика.

- •51. Острый миелит. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •52. Рассеянный энцефаломиелит. Этиология, патоморфология, патогенез, особенности клиники и течения. Лечение, профилактика.

- •32. Полиомиелит. Этиология, патоморфология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •60. Рассеянный склероз. Этиология, патоморфология, патогенез, особенности клиники и течения. Лечение, профилактика.

- •58. Болезнь моторного нейрона. Этиология, патоморфология, диагностика, лечение, профилактика

- •36. Неврологические расстройства при сахарном диабете. Патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •38. Неврологические расстройства при заболеваниях дыхательной системы. Патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •50. Поражение нервной системы при ревматизме. Инфекционная хорея. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •47. Неврологические расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях. Патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •При атеросклерозе

- •45. Неврозы и астенические состояния. Основные виды неврозов, их клиническая характеристика и принципы лечения.

- •55. Эпилепсия. Этиология, классификация эпилепсий и припадков, патогенез, патоморфология, диагностика, лечение, профилактика.

- •56. Дифференциальная диагностика приступов эпилепсии с судорожными состояниями неэпилептического характера.

- •48. Эпилептический статус. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

- •39. Джексоновские эпилептические приступы. Методы исследования. Диагностическая значимость

- •42. Поражение нервной системы при вич-инфекции. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •43. Нейросифилис. Классификация. Этиология, патогенез, патоморфология. Особенности современного течения. Диагностика, лечение, профилактика.

- •44. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •49. Ишемический инсульт. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •53. Геморрагический инсульт. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •69. Определение и различие понятий наследственного заболевания, фенокопии, наследственной отягощенности и врожденного заболевания.

- •82. Методы диагностики наследственных заболеваний. Задачи медико-генетического консультирования.

- •72. Принципы лечения и профилактики наследственных болезней нервной системы.

- •77. Хромосомные заболевания. Классификация, методы диагностики.

- •76. Синдром Шерешевского-Тернера. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Прогноз и профилактика

- •61. Синдром Клайнфелтера. Этиология, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Прогноз. Профилактика

- •81. Синдром Дауна. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Факторы риска рождения детей с синдромом Дауна

- •Прогноз и профилактика синдрома Дауна

- •89. Болезнь Марфана. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Заболевания с преимущественным поражением мозжечка и его связей (спиноцеребеллярные заболевания)

- •Болезни с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •Дегенеративные заболевания цнс с когнитивными нарушениями

- •Дегенеративные заболевания нервной системы

- •64. Болезнь Фридрейха. Этиология, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Болезни с преимущественным поражением пирамидных путей (наследственные спастические параплегии)

- •Болезни с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •71. Гепатоцеребральная дистрофия. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •73. Генерализованная торсионная дистония. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •74. Тики. Синдром Туретта. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •79. Болезнь Гентингтона. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •87. Болезнь Паркинсона. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •58. Болезнь моторного нейрона (боковой амиотрофический склероз). Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •59. Болезнь Альцгеймера. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •70. Нейрофиброматоз I и II типа. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •78. Туберозный склероз Бурневилля. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •80. Энцефалотригеминальный ангиоматоз (болезнь Стерджа-Вебера). Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Лечение и прогноз синдрома Стерджа-Вебера

- •66. Атаксия-телеангиэктазия Луи-Бар. Этиология, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Лечение и прогноз синдрома Луи-Бар

- •85. Классификация наследственных заболеваний нервно-мышечной системы. Дифференциальная диагностика миогенных и неврогенных форм.

- •Вторичные миопатии (амиотрофии)

- •Наследственные миотонии

- •Периодические параличи/пароксизмальная миоплегия

- •68. Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение.

- •Прогноз и профилактика

- •63. Конечностно-поясная прогрессирующая мышечная дистрофия, лопаточно-бедренный тип Эрба (тип II а). Этиология, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Прогноз и профилактика

- •62. Лицелопаточно-плечевая прогрессирующая мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина. Этиология, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •88. Воспалительные миопатии (полимиозит, дерматомиозит). Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Прогноз и профилактика дерматомиозита

- •86. Спинальная амиотрофия III типа (болезнь Кугельберга-Веландер). Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •Лечение амиотрофии Кугельберга-Веландера

- •Прогноз и профилактика

- •90. Бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Лечение бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди

- •84. Врожденная миотония. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •83. Миастения. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Показания к хирургическому лечению.

- •75. Миопатический синдром при соматических заболеваниях. Этиология, патоморфология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика.

- •112. Остеохондроз позвоночника. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Показания к хирургическому лечению.

- •Факторы риска

- •1. Сбор анамнеза

- •3. Рентгенография.

- •100. Опухоли головного мозга. Современная классификация.

- •101. Опухоли головного мозга субтенториальной локализации. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, хирургическое и комбинированное лечение.

- •104. Опухоли головного мозга супратенториальной локализации. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, хирургическое и комбинированное лечение.

- •107. Опухоли гипофиза и хиазмально-селлярной области. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •93. Опухоли спинного мозга. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика и хирургическое лечение.

- •Клиника опухоли в зависимости от локализации

- •115. Опухоли “конского хвоста”. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, диагностика и хирургическое лечение.

- •Классификация

- •67. Сирингомиелия. Сирингобульбия. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение. Показание к хирургическому лечению.

- •Диагностика

- •Прогноз при сирингомиелии

- •111. Абсцессы головного мозга. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Медикаментозное лечение

- •Хирургическое лечение

- •92. Паразитарные заболевания головного мозга. Клиника, диагностика и хирургическое лечение.

- •99. Аневризмы сосудов головного мозга. Их виды. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника догеморрагического и геморрагического периодов. Диагностика, консервативное и хирургическое лечение.

- •105. Травматические повреждения черепа и головного мозга. Современная классификация. Баротравма.

- •Симптомы баротравмы

- •Баротравма легких

- •Баротравма пищеварительной системы

- •Лечение баротравмы уха

- •Лечение синусита

- •Лечение баротравмы легких

- •Лечение баротравмы органов жкт

- •106. Ушиб головного мозга. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •95. Сдавление головного мозга. Виды сдавлений. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Метод “поисковых” фрезевых отверстий в диагностике гематом. Хирургическое лечение.

- •117. Сотрясение головного мозга. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Гипертензионный и гипотензионный синдромы при сотрясении головного мозга

- •110. Травматическое поражение позвоночника и спинного мозга. Классификация, клиника, патоморфология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика.

- •113. Травматические повреждения периферических нервных стволов и сплетений. Патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Методы и сроки оперативного лечения.

- •108. П.И. Эмдин - основоположник Ростовской школы неврологов и нейрохирургов. Особенности Ростовской школы.

- •91. Ангиография головного мозга. Виды, показания, противопоказания, методика, диагностическое значение.

- •94. Эхоэнцефалоскопия и эхоэнцефалография. Показания, противопоказания, методика, диагностическое значение.

- •103. Виды и роль рентгенографии черепа и позвоночника в диагностике нейрохирургических заболеваний нервной системы.

- •109. Рентгенокомпьютерная и магнитно-резонансная томографии. Показания, противопоказания, методика и диагностическое значение.

- •118. Допплерография сосудов шеи и головного мозга. Показания, противопоказания, методика, диагностическое значение.

- •119. Роль офтальмологического и лор-обследований больного в диагностике заболеваний нервной системы.

- •98. Люмбальная, субокцитальная и ветрикулопункция. Показания, противопоказания. Диагностическое и лечебное значение.

- •Люмбальная пункция

- •Субокципитальная пункция

- •Вентрикулярная пункция

- •116. Основные принципы стереотаксической нейрохирургии. Заболевания головного мозга, при которых применяются стереотаксические операции.

58. Болезнь моторного нейрона. Этиология, патоморфология, диагностика, лечение, профилактика

Болезнь двигательного нейрона (БДН) - нейродегенеративное заболевание, сопровождающееся гибелью центральных и периферических мотонейронов, неуклонным прогрессированием и летальным исходом. Заболеваемость БДН составляет 2-5 на 100 000 человек в год. Средний возраст начала заболевания 50-70 лет, реже оно возникает у лиц моложе 40 лет.

Патогенез. БДН является мультифакториальным заболеванием, которое развивается в результате взаимодействия генетической предрасположенности и факторов внешней среды. В 10% случаев БДН представлена семейной формой, из которых 25% связаны с мутациями в гене антиоксидантного фермента - медь-цинксодержащей супероксиддисмутазы (СОД-1). Большинство мутаций наследуется по аутосомно-доминантному типу с низкой пенетрантностью. В этих случаях БДН развивается не из-за антиоксидантной недостаточности, а в результате иных патологических свойств мутантного белка СОД-1. У небольшого числа больных со спорадическими формами заболевания выявлены мутации других генов, в частности, относящихся к системам цитоскелета мотонейрона (нейрофиламенты) репарации ДНК, регуляции выживания и программированной клеточной смерти и пр. Фенотип спорадической БДН может развиваться при структурных или функциональных дефектах различных генов, которые являются первичными триггерами механизма дегенерации мотонейронов. Этот механизм запускается при взаимодействии с провоцирующими факторами внешней среды, из которых достоверными считаются пол и возраст. В ряде случаев возможна связь развития БДН с воздействием экзогенных токсинов (тяжелых металлов и др.), механической травмы, вирусных инфекций. Экспериментально подтверждена определенная роль таких звеньев патогенеза, как глутаматная эксайтотоксичность и активация свободнорадикального. Связь развития БДН с инфекционными агентами маловероятна.

Дегенерация мотонейронов клинически проявляется после гибели не менее 80% клеток. Это во многом ограничивает возможности своевременного лечения БДН и требует диагностики болезни на доклинической стадии.

Патоморфология. Выявляют дегенерацию мотонейронов в III и V слоях передних центральных извилин, прилегающих отделах лобных долей, в двигательных ядрах V, VII, X, XII черепных нервов в стволе мозга, передних рогах спинного мозга; отмечается дегенерация кортикоспинальных путей на всем их протяжении. Последние две структуры поражаются в наибольшей степени. В разных стадиях дегенерации мотонейронов в них находят патологические включения - базофильные, эозинофильные и тельца Буниной, в состав которых, в частности, входят аномально фосфорилированные структуры цитоскелета и белки системы протеолитической деградации. В проксимальных отделах аксонов мотонейронов формируются аксональные сфероиды. Эти данные позволяют полагать, что в патогенезе БДН имеют значение нарушения аксонального транспорта и деградации белков, возможно, приобретающих в процессе болезни аномальные конформации. В мышцах при БДН отмечают признаки денервационной атрофии.

Клинические проявления. Согласно международным диагностическим критериям, достоверный диагноз БДН устанавливается при сочетании признаков поражения центральных и периферических мотонейронов на трех уровнях ЦНС из четырех возможных (ствол мозга, шейный, грудной и поясничный отделы спинного мозга), прогрессирующего течения заболевания (положительные диагностические критерии), а также при отсутствии объективных расстройств высших психических функций, глазодвигательных и чувствительных расстройств и нарушения функции тазовых органов (отрицательные диагностические критерии).

|

Выделяют следующие формы БДН: боковой амиотрофический склероз (БАС) (80% случаев), прогрессирующий бульбарный паралич (ПБП) (10%), прогрессирующая мышечная атрофия (8%), первичный боковой склероз (2%). При первых двух наиболее распространенных формах симптомы поражения центральных и периферических мотонейронов сочетаются, а при двух последних имеются только признаки поражения периферических или центральных мотонейронов соответственно. При БАС и ПБП наблюдается сочетание равномерно выраженных симптомов периферического и центрального паралича (классический вариант); симптомы периферического поражения могут превалировать над проявлениями центрального (сегментарно-ядерный вариант); возможно и обратное соотношение с преобладанием центральных двигательных расстройств (пирамидный вариант). В поздних стадиях заболевания, как правило, доминируют признаки периферического паралича.

О БАС говорят тогда, когда заболевание начинается с поражения мотонейронов передних рогов спинного мозга. По мере неуклонного прогрессирования болезни при БАС возникают бульбарные нарушения. БАС вдвое чаще страдают мужчины.

При БАС выделяют 4 варианта дебюта: шейный, грудной, поясничный и диффузный. При классическом варианте шейного дебюта БАС первыми симптомами являются атрофия и слабость в кисти с одной стороны и нарушение мелких движений: больным становится трудно застегивать пуговицы, резать пищу, писать. Медленно развивается сгибательная контрактура кисти. В пораженных мышцах возникают фасцикулярные подергивания. Затем развиваются атрофия и слабость в мышцах плечевого пояса, и больным становится трудно одеваться и раздеваться, а также выполнять бытовые операции, требующие поднимания руки выше горизонтальной линии: бриться, причесываться и т.д. Больше поражаются мышцы разгибательной группы (иннервируемые локтевыми, лучевыми и подкрыльцовыми нервами). Первое время симптомы поражения могут быть односторонними, в дальнейшем указанные симптомы появляются в противоположной руке, и у больных развивается верхний смешанный парапарез. При осмотре, помимо фасцикуляций, атрофий и слабости мышц, выявляются оживление сухожильных рефлексов, патологические сгибательные рефлексы Якобсона-Ласка, Жуковского, Россолимо, иногда - повышение мышечного тонуса по спастическому типу.

Параллельно с этим нарастают скованность и слабость в нижних конечностях, также чаще асимметричные, - больным становится трудно преодолевать длинные расстояния, ходить на пятках, подниматься по лестнице. Больше нарушаются мышцы разгибательной группы (иннервируемые малоберцовыми и бедренными нервами). При осмотре выявляют симптомы смешанного нижнего парапареза - фасцикуляции, атрофии и слабость мышц нижних конечностей наряду с повышением мышечного тонуса по спастическому типу, оживлением сухожильных рефлексов и патологическими стопными рефлексами Бабинского, Оппенгейма, Россолимо, защитными рефлексами Бехтерева-Мари-Фуа. Брюшные рефлексы долго сохранены. Также возникают симптомы слабости мышц спины и живота, дыхательная недостаточность, вызванная слабостью диафрагмы и вспомогательной дыхательной мускулатуры. В дальнейшем присоединяется сочетание бульбарного и псведобульбарного синдромов (примерно у 70% больных). Похудание несколько предшествует развитию дисфагии и не всегда коррелирует с выраженностью мышечных атрофий.

|

При грудном дебюте БАС первыми симптомами являются фасцикуляции, слабость и атрофии мышц спины и живота - больным трудно нагибаться и стоять. В дальнейшем постепенно развивается смешанный гемипарез с одной стороны, в последующем вовлекающий мускулатуру и противоположной стороны. Брюшные рефлексы выпадают в начальной стадии болезни. Смерть наступает от дыхательных нарушений раньше, чем при шейном дебюте, поскольку сначала поражается вспомогательная, а затем основная дыхательная мускулатура (нарушение ее функций уже не может быть компенсировано вспомогательными мышцами).

При диффузном дебюте БАС симптомы одновременно начинаются на двух уровнях и более, чаще спинальных, обычно асимметрично. Как правило, преобладают признаки поражения периферических мотонейронов. В начале заболевания резко выражены утомление и дыхательные нарушения. Характерно выраженное снижение массы тела еще до развития дисфагии, значительно превышающее потерю мышечной массы. Смерть наступает от дыхательной недостаточности.

Течение заболевания прогрессирующее. В среднем продолжительность БАС составляет 3,5 года, хотя возможно и быстрое, и медленное его развитие.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз БДН подтверждается с помощью электромиографии (ЭМГ), выявляющей генерализованный денервационный процесс.

При игольчатой ЭМГ на трех уровнях (голова или шея, рука, нога) в наиболее пораженных мышцах определяется спонтанная активность в виде потенциалов фасцикуляций, фибрилляций и положительных острых волн, а также тенденция к увеличению длительности, амплитуды и количества фаз потенциалов двигательных единиц (признаки нейрональной денервации). В начальных стадиях болезни спонтанная активность с преобладанием фасцикуляций сочетается со снижением длительности потенциалов двигательных единиц. При стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ) на трех уровнях отмечаются снижение амплитуд М-ответов, замедление проведения по двигательным волокнам периферических нервов, но не более чем на 30%, сохранность потенциалов действия нервов и скоростей проведения по чувствительным волокнам, увеличение соотношения амплитуд Н-рефлекса и М-ответа в икроножных мышцах, что отражает пирамидную недостаточность. Отсутствуют первичные «блоки проведения» по двигательным волокнам периферических нервов.

|

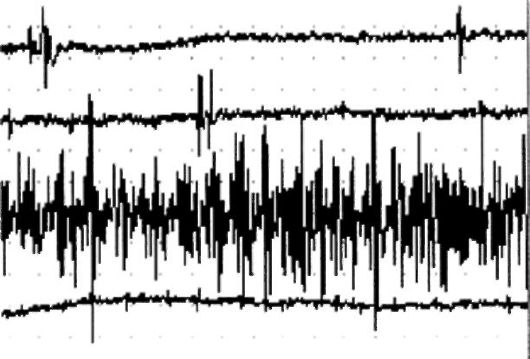

При транскраниальной магнитной стимуляции выявляются снижение возбудимости центральных мотонейронов и увеличение времени центрального проведения по кортико-спинальным трактам. При глобальной (интерференционной, поверхностной) ЭМГ в покое выявляют потенциалы фасцикуляций, следующие с частотой 1-2 Гц в начальных стадиях болезни (рис. 19.1). В дальнейшем потенциалы фасцикуляций учащаются, а амплитуда и частота интерференционной кривой максимального усилия снижаются.

При помощи МРТ исключают другие заболевания со сходной клинической картиной, в первую очередь компрессии спинного мозга опухолью или грыжей диска.

БДН необходимо дифференцировать от других нервно-мышечных заболеваний. Отсутствие первичных «блоков проведения» и признаков нейрональной денервации в клинически не пораженных мышцах, наличие пирамидной симптоматики и патологии черепных нервов позволяет исключить мультифокальную моторную полинейропатию с блоками проведения - редкое аутоиммунное медленно прогрессирующее заболевание. Выраженные «нейрональные» изменения в мышцах при отсутствии парезов в них и медленное прогрессирование процесса позволяют отличить БДН от доброкачественных генерализованных заболеваний мотонейронов - спинальных

Рис.

19.1. Глобальная

электромиография кисти у больного

прогрессирующим бульбарным параличом.

В покое, тонических пробах и расслаблении

регистрируются потенциалы фасцикуляций

с частотой 1-2 Гц. Амплитуда и частота

кривой максимального усилия в норме

Рис.

19.1. Глобальная

электромиография кисти у больного

прогрессирующим бульбарным параличом.

В покое, тонических пробах и расслаблении

регистрируются потенциалы фасцикуляций

с частотой 1-2 Гц. Амплитуда и частота

кривой максимального усилия в норме

амиотрофий. Отличить БДН от дебюта миастении или синдрома Итона-Ламберта помогают результаты ритмической стимуляции двигательных нервов (миастенические пробы будут отрицательными). Иногда встречается синдром доброкачественных фасцикуляций (миокимии) у молодых людей без какойлибо другой неврологической симптоматики. БДН дифференцируют от первично-мышечных заболеваний - дистрофической миотонии Штейнерта-Куршмана, заболеваний периферических нервов и спинного мозга при дефиците витамина В12, миелопатии при СПИДе, системных заболеваний (гипертиреоз, гиперпаратиреоз).

|

Лечение. Цель лечения состоит в замедлении прогрессирования патологического процесса и уменьшении выраженности его отдельных симптомов. Определенный эффект наблюдается при применении пресинаптического ингибитора высвобождения глутамата рилутека, особенно при его раннем назначении. Возможно использование антиоксидантных препаратов, витаминов, карнитина, креатина.

Паллиативная терапия включает устранение болевого синдрома, вызванного мышечными спазмами (крампи). С этой целью назначают карбамазепин по 100-200 мг 2-3 раза в сутки. При повышении мышечного тонуса применяют миорелаксанты (баклофен, сирдалуд).

Нарушения глотания требуют кормления больного через назогастральный зонд или установки гастростомы. При дыхательных нарушениях проводится ИВЛ.

СОМАТОНЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОЗ