пособия по внутренней медицине / ru_mater_educ_aid

.pdf

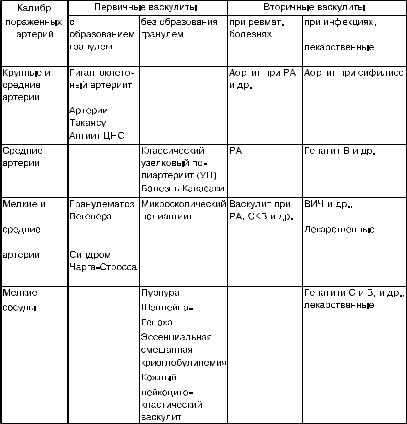

Таблица 1. Классификация системных васкулитов (по C.Savage и |

|

со авт.[98]) |

|

Кроме способности образовывать гранулемы, гистологически |

|

различают некротизирующие васкулиты |

(УП), облитерирующий |

тромбоангиит (болезнь Бюргера), эозинофильный ангиит (синдром |

|

Чарга Стросса), лейкоцитокластический васкулит (уртикарный |

|

васкулит), лимфоцитарный васкулит (узловатая эритема). |

|

С точки зрения механизмов развития иммунопатологического |

|

процесса, СВ можно подразделить на 3 основные группы: |

|

1. Васкулиты, ассоциирующиеся с иммунными комплексами: |

|

•геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна Геноха);

•криоглобулинемический васкулит;

119

•васкулит при СКВ и РА;

•сывороточная болезнь;

•инфекционные васкулиты;

•паранеопластические васкулиты;

•болезнь Бехчета.

2.Васкулиты, ассоциирующиеся с органоспецифическими антителами:

• синдром Гудпасчера (антитела к базальной мембране клубочков почки);

• болезнь Кавасаки (антитела к эндотеолию?).

3.Васкулиты, ассоциирующиеся с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА):

• гранулематоз Вегенера;

• микроскопический полиартериит (полиангиит);

• синдром Чарга Стросса,

• классический узелковый полиартериит (редко);

• некоторые лекарственные васкулиты.

Наиболее распространенная клиническая классификация васкулитов (по Braunwald E. Et al. Harrison's Principles of Internal Medicine, 12th ed.,1991) подразделяет все васкулиты на:

СИСТЕМНЫЕ НЕКРОТИЧЕСКИЕ ВАСКУЛИТЫ

Классический узелковый полиартериит Васкулит Чарга Стросса Полиангиит перекрестного синдрома

ГИПЕРЭРГИЧЕСКИЕ ВАСКУЛИТЫ

Вызванные экзогенными причинами (этиология известна или предполагается):

Пурпура Шенлейна Геноха Сывороточная болезнь и подобные ей состояния

Прочие васкулиты, вызванные приемом лекарственных средств Васкулиты, развивающиеся на фоне инфекционных

заболеваний Васкулиты, развивающиеся на фоне

Злокачественных опухолей Системных заболеваний соединительной ткани Других заболеваний Врожденного дефицита комплемента

120

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ АРТЕРИИТ

Височный артериит Болезнь Такаясу

ПРОЧИЕ ВАСКУЛИТНЫЕ СИНДРОМЫ

Слизисто кожно железистый синдром (болезнь Кавасаки) Изолированный васкулит ЦНС Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера) Смешанные васкулиты

В 1990 г. Американская коллегия ревматологов (АКР) опубликовала классификационные критерии 7 форм системных васкулитов:

1.Узелковый полиартериит (УП) [Lighfoot R.W. et al., 1990] Таблица 2

Следует упомянуть, что первоначально УП подразделялся на классический, астматический вариант, кожно тромбангитический и моноорганный (Семенкова Е.Н., 1988г). Со временем астматичес кий вариант выделился в самостоятельный васкулит Чарга Стросса, а еще позже из группы УП выделен микроскопический полиартериит. Эти заболевания в настоящее время объединяют понятием васкулиты группы УП.

2.Синдром Чарга Стросса [Masi A.T. et al., 1990]

121

Таблица 3

3. Пурпура Геноха Шенлейна [Mills J.A. et al., 1990] Таблица 4

Также были опубликованы классификационные критерии 4. гранулематоза Вегенера (воспаление пазух полости носа или рта, узелки, инфильтраты или полости при рентгенологичском исследо вании грудной клетки, микро или макрогематурический осадок мочи, гранулематозные изменения при биопсии), 5. гигантоклеточ ного (височного) артериита Хортона (поражение височной арте рии, возраст пациента в дебюте заболевания более 50 лет, повыше ние СОЭ > 50 мм/час, появление "новых" головных болей, изменения при биопсии), 6. артериита Такаясу или неспецифичес кого аортоартериита (возраст пациента в начале болезни менее 40 лет, перемежающаяся хромота, снижение пульса на плечевой артерии, разница АД на плечевых артериях более 10 мм рт.ст., шум на подключичных артериях и брюшной аорте, изменения при

122

ангиограмме ) и 7. гиперсенситивного артериита [Hunder G. et. al., 1990]. Задачей этого исследования было создание классификацион ных (пока еще не диагностических) критериев, а не разработка номенклатуры системных васкулитов.

В 1993 г. представители 6 стран участвовали в разработке но менклатуры системных васкулитов на Международной согласи тельной конференции (International Consensus Conference) в Chapel Hell (Северная Каролина, США). Были даны определения 10 основных васкулитов. По сравнению с васкулитами, названными АКР в 1990 г., добавились 4 номенклатурные категории: микроско пического полиартериита (МПА), болезни Кавасаки, криоглобули немического и кожного лейкоциток ластического васкулитов [Jennette J. et. al., 1994]. При этом исключен термин "гиперсенси тивного васкулита", а обозначаемые им ситуации распределились преимущественно в "микроскопический полиангиит" и "кожный лейкоцитокластический васкулит". Соответственно, классифи кационные критерии МПА пока не опубликованы

Узелковый полиартериит (синонимы: болезнь Куссмауля Майера, узелковый периартериит, узелковый полиангиит), по определению согласительной конференции (1993) — некротизи рующее воспаление средних и мелких артерий без гломеруло нефрита или васкулита артериол, капиллляров и венул. Сейчас уже достигнут консенсус о замене старого, хотя и общепринятого и наиболее употребляемого названия "узелковый периартериит", не совсем четко отражающего сущность процесса, ибо поражается сама сосудистая стенка, а не окружающие ткани, на "узелковый артериит".

Клинические проявления УП, (по Семенковой Е. Н.,1988; Насонову Е.Л., 1999; Ramon A. Arroyo, M.D.,1999) расположенные по частоте встречаемости, представлены в таблице 5.

Чаще болеют мужчины. Болезнь обычно начинается постепенно, острое начало может развиться у больных с лекарственным УП. Первыми симптомами УП являются лихорадка, миалгии, кожный синдром и похудание. Похудание, прогрессирующая кахексия или "хлоротический маразм", (по терминологии A. Kussmaul и R.Maier)

— классический признак УП, включенный в классификационные критерии в числе первых (таб.2). У половины больных потеря массы тела за несколько месяцев составляет 20 30 кг. Поражение почек — самый частый симптом органных повреждений при УП. Полагают,

123

Таблица 5

что развитие гломерулонефрита не характерно для этого заболева ния и наблюдается главным образом при МПА. Наиболее часто возникает умеренная протеинурия, микрогематурия, неинфекцион ная лейкоцитурия. Возможно развитие инфарктов почек, разрывов аневризм почечных сосудов, изредка развивается нефротический синдром, ОПН, ХПН (см. таб. 6). Артериальная гипертензия разви вается на начальных этапах как реноваскулярная, на поздних — в результате вторичного поражения клубочков. Ремиссия, как прави ло, не приводит к нормализации АД. У10 25% больных УП форми руется злокачественная гипертония, которая, как правило, проте кает на фоне нефротического синдрома и часто приводит к сосудистым осложнениям. АГ часто бывает тем единственным синд ромом, по поводу которого обращается больной. Сочетание АГ с

124

общепатологической клинической и лабораторной симптоматикой часто позволяет впервые заподозрить диагноз УП. Абдоминальный синдром — второй диагностически важный и прогностически серьезный признак УП, который свидетельствует о генерализации болезни. В основе его патогенеза лежит ишемия органов брюшной полости с развитием инфарктов, сосудистых язв, тромбозов. Клинически он может проявляться болевым синдромом, диареей, тошнотой, рвотой, анорексией, перфорациями язв, кровотече ниями. Поражения печени проявляются ее увеличением, измене нием печеночных проб. Инфицированность вирусом гепатита В у больных с УП встречается от 6 до 75%, так что этот признак даже внесен в классификационные критерии заболевания. Однако возни кающие изменения в печени могут быть и результатом артериита с инфарктом печени или разрывом аневризм. Множественные моно невриты и полинейропатия — третий классический признак УП, который связан с поражением vasa nervorum крупных стволов и сосудов ганглиев. ЭКГ признаки чаще мелкоочагового инфаркта миокарда (6 12%), не сопровождающиеся ангинозным статусом, или безболевые изменения сегмента ST являются особенностями поражения сердца при УП. Нетипичные для стенокардии болевые ощущения в сердце испытывают около 36% больных, однако при морфологическом исследовании, по данным вскрытий, поражения сердца фиксируются в 76 % случаев. Часто развивается гипертрофия миокарда, что связано еще и с АГ. Возможны различные нарушения ритма. Перикардиты, как правило, связаны с уремией. Поражения других органов при УП встречаются относительно редко (см. таб.5).

Диагноз УП можно заподозрить при наличии изолированных или сочетанных ведущих синдромов (почечного, артериальной ги пертензии, абдоминального, невритического) в сочетании с клини чески атипичными для ИБС признаками ишемии миокарда, проте кающими на фоне кожного синдрома, лихорадки, похудания, высо кой СОЭ и др. общепатологических лабораторных изменений, а также, принимая во внимание классификационные критерии УП (таб.2). Подтверждается он висцеральной ангиографией и биопсией.

Микроскопический полиангиит (полиартериит), по определе нию согласительной конференции (1993), — это некротизирующий васкулит с небольшим количеством или отсутствием иммунных депозитов, поражающий преимущественно мелкие сосуды (капил ляры, венулы или артериолы), редко артерии малого и среднего калибра, в клинической картине которого доминируют явления

125

некротизирующего гломрелонефрита и легочные капилляриты. На симпозиуме Института ревматологии РАМН "Системные васкули ты" (1994 г.) была дана более простая и клинически определенная формулировка: МПА характеризуется фокально сегментарным поражением почек без артериальной гипертонии, наличием пора жений легких, сопровождающихся кровохарканьем. В настоящее время МПА диагностируется в 10 раз чаще "классического" УП. Отличия классического УП и МП представлены в таблице 6.

Таблица 6. Дифференциально диагностические признаки классического УП и МПА [по Guillevin L., Lhote F., 1995]

126

Разнообразие клинических проявлений МПА полностью повторяет УП.

Однако все они, за исключением легочно почечный синдрома, выражены, как правило, слабее. Почки поражаются в 100% случаев и характеризуется фокальным сегментарным некротизирующим экстракапиллярным гломерулонефритом с "полулуниями", часто приобретающим быстропрогрессирующее течение. По сравнению с УП часто развивается нефротический синдром и ХПН при отсутст вии артериальной гипертензии. Легкие поражаются в 30 66% случаев. Морфологической основой поражения является некроти зирующий альвеолит. Больных беспокоит кашель (40%), боли в грудной клетке (30%). У 70% больных встречается кровохарканье или легочное кровотечение. Рентгенологически у 80% пациентов регистрируются инфильтраты без распада, признаки реакции плев ры. Среди других органов и систем, по сравнению с УП, чаще выявляются поражения ЛОР органов (до 30%) в виде атрофии слизистой носа и некротического ринита, но без образования гранулем, как при гранулематозе Вегенера. ИБС подобные же симптомы, как при УП, не встречаются, так как не имеют морфологического субстрата.

Диагноз подтверждается обнаружением П АНЦА (перинуклеар ных антинейтрофильных цитоплазматических антител) у 80% больных и гистологической картиной. Течение МПА отличается упорным рецидивированием.

Синдром Чарга Стросса, по определению согласительной кон ференции, (синонимы: гиперэозинофильная астма с васкулитом, полиартериит с поражением легких, аллергический гранулематоз ный ангиит) — гранулематозное воспаление, вовлекающее дыха тельный тракт, связанное с астмой и эозинофилией, и некротизи рующий васкулит, поражающий мелкие и средние сосуды. В нашей стране этот диагноз не получил пока широкого распространения. Заболевание встречается значительно реже, чем УП. В течение заболевания условно выделяют 3 фазы. Продромальный период может длиться 10 30 лет и характеризоваться только наличием различных видов аллергических реакций — ринита, полиноза, астмы, кожных аллергических реакций. Второй период характери зуется высокой периферической эозинофилией и эозинофилией тканей. В этот период появляются эозинофильные поражения внутренних органов — эозинофильные пневмония, плеврит (25%), гастродуоденит и др. В третьем периоде присоединяются признаки

127

СВ — некротизирующий васкулит легких (пятнистые летучие, узелковые, диффузные интерстициальные инфильтраты легких, выявляемые рентгенологически в 43 77%,), ЖКТ (37 62%) в виде болей, диареи, кровотечений, мелены, перитонита, кишечной обструкции, перфораций кишечника, язвенного колита, увеличе ния паренхиматозных органов и др. Развивается кожный васкулит ный синдром, более выраженный, чем при УП в связи с сочетанием с аллергическими высыпаниями, выявляются множественные мононевриты (64 75%), вовлекается в патологию ЦНС (судороги, инсульты, психотические расстройства и др.), поражаются почки с развитием очагового нефрита и возникновением АГ. Сердечно сосудистая система поражается в 15 56% случаев в виде перикарди та, эндокардита Леффлера, реже инфаркта и приводит к смертель ному исходу половину скончавшихся больных. Классификацион ные критерии заболевания представлены в таблице 3. Диагноз выставляется с чувствительностью 85% и специфичностью 99% при наличии 4 и более любых признаков. При этом астма диагности руется в 100% случаев, а высокая эозинофилия в 97%. Еще раз подчеркнем, что без астмы нет диагноза синдрома Чарга Стросса. Эозинофилия очень редко может отсутствовать. Эти два кардиналь ных признака позволяют легко проводить дифференциальную диагностику внутри группы васкулитов, так как астма не характер на ни для УП, ни для гранулематоза Вегенера. Банальная же астма отличается отсутствием признаков васкулитов кожи и системного поражения внутренних органов, значительно более низкой эозино филией, СОЭ, величиной острофазовых показателей. Диагноз подтверждается морфологически обнаружением некротической эозинофильной гранулемы, в отличие от некротической эпите лиоидной при гранулематозе Вегенера.

Общие принципы лечения васкулитов группы УП (УП, МПА, синдрома Чарга Стросса) не отличаются. Терапия проводится сред не — высокими дозами глюкокортикостероидов (ГКС) — 1 2 мг/кг. Имеются отдельные положительные свидетельства эффективности низких доз метатрексата. При быстром прогрессировании патоло гии подключаются цитостатики (циклофосфан в начальной дозе 1 2 мг/кг/день, до 4 мг/кг; азатиоприн менее эффективен), проводит ся пульс терапия метилпреднизолоном (15 мг/кг массы тела равномерно в течение суток) 1 3 дня. Общая длительность лечения составляет не менее 12 месяцев после достижения полной ремис сии. При выявлении носительства HbsAg у больных УП ведение

128