- •1. Синдромы нарушения чувствительности (периферический, сегментарный, проводниковый). Методы исследования. Диагностическое значение. Особенности исследования чувствительности у детей.

- •I. Сегментарные синдромы

- •II. Проводниковые синдромы

- •III. Сегментарно-проводниковые синдромы

- •2. Спинномозговая жидкость. Состав, циркуляция ликвора. Методика исследования. Синдромы ликворных нарушений.

- •1. Клеточно-белковая диссоциация

- •2. Белково-клеточная диссоциация

- •5. Менингеальный синдром

- •3. Синдромы поражения нервов ноги (седалищного, большеберцового, малоберцового, бедренного). Методы исследования.

- •4. Синдромы агнозии и апраксии. Методы исследования. Диагностическая значимость.

- •5. Гипофизарно-гипоталамическая область. Строение. Основные проявления диэнцефального синдрома.

- •7. Основные неврологические типы нарушения походки и их диагностическое значение.

- •5. Менингеальный синдром. Клинические симптомы раздражения мозговых оболочек. Диагностическое значение.

- •8. Синдром половинного поражения спинного мозга (синдром Бройн-Секара). Методы исследования. (см. Исследование чувствительности 1 вопрос). Диагностическое значение.

- •8. Синдром поражения теменной доли головного мозга.

- •9. Синдром поражения внутренней капсулы головного мозга. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •10. Синдромы поражения экстрапирамидной системы. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •11. Симптомы поражения сегментарного отдела вегетативной нервной системы. Методы исследования. Синдром Горнера.

- •12 Синдромы чувствительных расстройств при поражении задних и боковых канатиков спинного мозга. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •13. Синдромы поражения зрительного анализатора на различных уровнях. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •14. Синдромы поражения спинного мозга на различных уровнях (шейный, грудной поясничный, крестцовый).

- •15. Синдромы речевых расстройств (афазии, алалии, дизартрия, мутизм). Методы исследования. Диагностическое значение.

- •16. Синдромы поражения червя и полушарий мозжечка. Методы исследования. Диагностика.

- •17. Синдромы поражения периферических нервов и сплетений. Методы исследования диагностическая значимость.

- •18. Синдром повышения внутричерепного давления.

- •19. Синдромы поражения чувствительной и двигательной частей тройничного нерва. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •20. Альтернирующие параличи. Их характеристика на отдельных примерах (Джексона, Мийар-Гублера, Вебера)12-7-3

- •21. Симптомы поражения III, IV,VI пар чмн. Параличи и парезы взоры. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •22. Симптомы поражения двигательных порций IX,X,XI порций чмн. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Сходство и различие.Исследование. Диагностическое значение.

- •23. Синдромы поражения лобной доли головного мозга.

- •24. Синдромы поражения пирамидного пути на разных уровнях. Исследование. Диагностическое значение.

- •25.Синдром атаксии,еёвиды. Отличия при поражении мозжечка, задних канатиков, вестибулярного аппарата и коры. Методы исследования. Диагностическое значение.

- •26.Синдромы полинейропатии и полирадикулонейропатии.Методы исследования.

- •27.Синдромы чувствительных расстройств при поражении задних корешков, рогов и серой спайки спинного мозга.

- •28.Синдром поражения височной доли гм.

- •29.Синдромы поражения затылочной доли гм.

- •30.Учение о локализации функций в коре гм

- •32.Полиомиелит. Этиология, патоморфология,патогенез,классификация,клиника,диагностика,лечение,профилактика.

- •33.Туберкулёзныйменингит.Этиология,патогенез,патоморфология,клиника,диагностика.Особенности течения.Лечение,профилактика.

- •34.Острые серозные менингиты.Этиология,патогенез,патоморфология,клиника,диагностика,лечение.Дифф.Диагностика с туберкулёзным менингитом.

- •37. Нейропатия лицевого нерва. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •38. Неврологические расстройства при заболеваниях дыхательной системы. Патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •39. Джексоновские эпилептические приступы. Методы исследования. Диагностическая значимость.

- •40. Вторичные гнойные менингиты. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника. Основные принципы диагностики. Лечение.

- •41. Вакцинальные энцефалиты. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •42. Поражение нервной системы при вич-инфекции. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •43. Нейросифилис. Классификация. Этиология, патогенез, патоморфология. Особенности современного течения. Диагностика, лечение, профилактика.

- •44. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Профилактика.

- •45. Неврозы и астенические состояния. Основные виды неврозов, их клиническая характеристика и принципы лечения.

- •46. Менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Этиология, эпидемиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •47. Неврологические расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях. Патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •48. Эпилептический статус. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

- •49.Ишемический инсульт.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение

- •50.Поражение нервной системы при ревматизме. Инфекционная хорея.Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •51. Острый миелит. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •52. Острый рассеянный энцефаломиелит. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •53. Геморрагический инсульт. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика мозга.

- •55. Эпилепсия . Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика

- •56.Дифференциальная диагностика приступов эпилепсии с судорожным состояниями неэпилептического характера

- •57. Эпидемический энцефалит. Этиология , патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Острый период и хроническая стадия.

- •58. Болезнь моторного нейрона (боковой амиотрофический склероз). Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •59. Болезнь Альцгеймера . Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •60. Рассеянный склероз. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •61. Синдром Клайнфельтера.

- •62. Лицелопаточно-плечевая прогрессирующая мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •63. Конечностно-поясная прогрессирующая мышечная дистрофия, лопаточно-бедренный тип Эрба. (тип II а) Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •64. Болезнь Фридрейха. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •65. Наследственные мотосенсорные невропатии. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •66. Атаксия-телеангиэктазия Луи-Бар. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •67. Сирингомиелия. Сирингобульбия. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика. Показания к хирургическому лечению.

- •68. Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

- •69. Определение и различие понятий наследственного заболевания, фенокопии, наследственной отягощенности и врожденного заболевания.

- •70. Нейрофиброматоз I и II типов. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •71. Гепатоцеребральная дистрофия. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •72. Принципы лечения и профилактики наследственных болезней нервной системы.

- •73. Генерализованная торсионная дистония. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •74. Тики. Синдром Туретта. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •75. Миопатический синдром при соматических заболеваниях. Этиология, патоморфология, патогенез, диагностика, лечение.

- •76. Синдром Шершевского-Тернера. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •77. Хромосомные заболевания. Классификация. Методы диагностики

- •78.Туберозный склероз Бурневиля-Прингла. Этиология, патоморфология,патогенез,клиника,диагностика,лечение, профилактика.

- •81. Синдром Дауна. Этиология, патоморфология,патогенез,клиника,диагностика,лечение, профилактика.

- •82. Методы диагностики наследственных заболеваний. Задачи медико-генетического консультирования.

- •83. Миастения. Этиология, патоморфология,патогенез,клиника,диагностика,лечение, профилактика. Показания к хирургическому лечению.

- •85. Классификация наследственных заболеваний нервно-мышечной системы. Дифференциальная диагностика миогенных и неврогенных форм.

- •86. Спинальная амиотрофия III типа (болезнь Кугельберга-Веландера). Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •87. Болезнь Паркинсона. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •88. Воспалительные миопатии (полимиозит, дерматомиозит). Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •89. Болезнь Марфана.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •90. Бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •91. Ангиография головного мозга.Виды, показания, противопоказания, методика, диагностическое значение.

- •92. Паразитарные заболевания головного мозга. Клиника, диагностика и хирургическое лечение.

- •93. Опухоли спинного мозга.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, хирургическое лечение.

- •Диагностика

- •Лечение

- •94. Эхоэнцефалоскопия и эхоэнцефалография. Показания, противопоказания, методика, диагностическое значение.

- •Диагностика заболеваний:

- •Методика

- •95. Сдавление головного мозга. Виды сдавлений. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Метод «поисковый» фрезевых отверстий в диагностике гематом. Хирургическое лечение.

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •96. Ликворея. Виды,этиология, патогенез, клиника, диагностика, хирургическое лечение.

- •Этиология и патогенез

- •97. Гидроцефалия.Открытые и закрытые форма. Этиология, патогенез,клиника,диагностика и хир.Лечение.Неотложная помощь при окклюзионносгидроцефальном приступе

- •Этиология и патогенез

- •Виды гидроцефалии

- •Диагностика

- •Лечение

- •98. Пункции.Люмбальная,субокципетальная и вентрикулопункция, показания,противопоказания,методика проведения. Люмбальная

- •100. Опухоли гм.Совр. Классификация.

- •101. Субтенториальные опухоли.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •103. Виды и роль рентгенографии черепа и позвоночника.

- •104. Супратенториальные опухоли.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •105. Травматические повреждения черепа и гм.Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •106. Ушиб головного мозга.Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение,

- •107. Опухоли гипофиза и хиазмально-селлярной области.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •108. Эмдин – основоположник ростовской школы неврологов.

- •109. Кт, мрт, Рентгенография.Показания, противопоказания, методика и деагностическое значение.

- •110. Травматическое поражение позвоночника и спинного мозга. Классификация, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •111. Абсцессы головного мозга. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •112. Остеохондроз позвоночника. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •113. Травматические повреждения периферических нервных стволов и сплетений.Патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •114. Костнопластическая и резекционная краниотомия.

- •115. Опухоли конского хвоста. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •116. Основные принципы стереотаксической нейрохирургии.

- •117. Сотрясения гм. Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •118. Допплерография сосудов шеи и головного мозга. Показания, противопоказания, методика, диагностическое значение.

- •119. Роль офтальмологического и лор обследования.

- •120. Невралгия тройничного нерва.

Диагностика заболеваний:

Ишемия мозга, инсульт

Сотрясение, ушиб мозга

Вертебробазилярная недостаточность

Вегето-сосудистая дистония (ВСД)

Нарушение мозгового кровотока

Головная боль

Головокружение

Шум в ушах

Внутричерепное давление

Травма шеи

Энцефалопатия

Болезнь Паркинсона

Аденома гипофиза

Методика

Обследование производят преимущественно лежа, последовательно с правой, затем с левой боковой поверхности головы от лобной до затылочной области. Наиболее постоянным импульсом является эхо-сигнал, отраженный от срединных структур головного мозга (прозрачная перегородка, третий желудочек, эпифиз), названный «М-эхо».

Противопоказаний: нет.

95. Сдавление головного мозга. Виды сдавлений. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Метод «поисковый» фрезевых отверстий в диагностике гематом. Хирургическое лечение.

Сдавление головного мозга (СГМ) — прогрессирующий патологический процесс в полости черепа, возникающий в результате травмы (внутричерепные гематомы, субдуральные гигромы, очаги ушиба или размозжения, вдавленные переломы, пневмоцефалия) приводящий, по заполнении ёмкости резервных пространств черепа и истощении компенсаторных механизмов, к дислокации и/или ущемлению ствола мозга с развитием угрожающего жизни состояния.

По типу развития симптоматики:

1- острое: угрожающая жизни картина развивается в течение 24 часов;

2- подострое: через 2-14 суток после ЧМТ;

3- хроническое: спустя 15 суток и более.

Этиология

Среди причин сдавления на первом месте стоят внутричерепные гематомы (эпидуральные, субдуральные, внутримозговые, внутрижелудочковые). Далее следуют вдавленные переломы костей черепа, очаговые размозжения мозга, субдуральные гигромы, пневмоцефалия. Церебро-васкулярные (ЦВЗ)заболевания.

Патогенез

Сдавление головного мозга происходит за счет уменьшения внутричерепного пространства объемными образованиями. Сдавление головного мозга условно можно разделить на "нарастающее" и "ненарастающее". Следует иметь в виду, что любое ненарастающее сдавление при ЧМТ может стать нарастающим и привести к выраженной компрессии и дислокации мозга.

К ненарастающим сдавлениям относят сдавление отломками костей черепа при вдавленных переломах и давление на мозг другими инородными телами. В этих случаях само сдавливающее мозг образование не увеличивается в объеме.

В генезе сдавления мозга ведущую роль играют вторичные внутричерепные механизмы. Так, вокруг костных фрагментов или инородных тел образуется зона отека, которая может привести к сдавлению.

К нарастающим сдавлениям относятся все виды внутричерепных гематом (эпидуральные, субдуральные, внутримозговые) и ушибы мозга, сопровождающиеся масс-эффектом (масс-эффект - наличие клинических и МРТ-признаков компрессии мозга, наличие деформации базальных цистерн, смещение срединных структур мозга более 5 мм).

Клиника

В зависимости от тяжести повреждения и других факторов, приведших к сдавлению головного мозга, нарастание симптоматики может быть быстрым (непосредственно после травмы), либо отсроченным во времени.

Симптоматика складывается из:

общемозговых (различные виды нарушений сознания, головная боль, многократная рвота, психомоторное возбуждение);

очаговых (появление/углубление гемипареза, одностороннего мидриаза, парциальных эпилептических припадков);

стволовых симптомов (появление/углубление брадикардии, повышение АД, ограничение взора вверх, тонический спонтанный нистагм, двухсторонние патологические знаки);

Диагностика

Для диагностики сдавления головного мозга использую компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, а при невозможности выполнить эти диагностики прибегают к диагностической трепанации.

Поисковые фрезевые отверстия

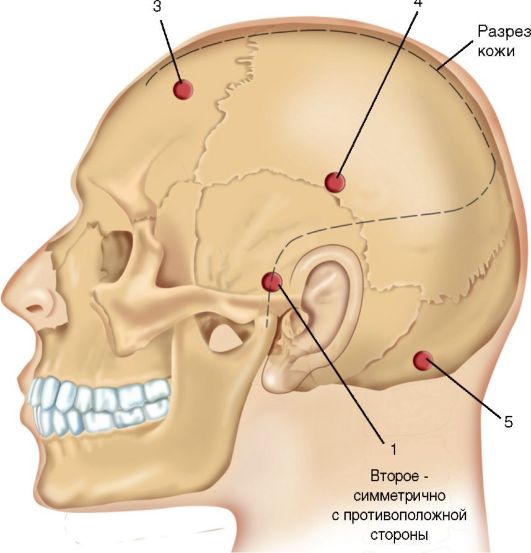

Начальную сторону наложения фрезевого отверстия определяют:

- по широкому зрачку (на стороне расширения) или по парезу конечностей (с противоположной стороны), а у больных в коме — по ротированной кнаружи стопе;

- если зрачки одинаковые и нет других неврологических нарушений — по стороне наружных признаков травмы;

- если нет признаков локализации повреждения, выбирают левую сторону (для декомпрессии доминантного полушария).

Накладывают таким образом, чтобы при необходимости имелась возможность сформировать из них один костный лоскут. Такой лоскут называют гемикраниотомическим (хотя он не захватывает всю половину черепа) или trauma flap. Разрез кожи в этом случае начинают на 1 см кпереди от козелка со стороны перелома (или расширенного зрачка) и продолжают вверх и кзади на 2-3 см над верхним краем ушной раковины. После отсепаровывания от кости мягких тканей здесь, на чешуе височной кости, накладывают фрезевое отверстие. В случае обнаружения эпидуральной гематомы (что бывает более чем в 80% случаев при адекватной клинической диагностике) ее объем уменьшают с помощью вакуумного отсоса. Если полное удаление гематомы таким способом невозможно или возникает повторное

Рис.

11.17. Схема наложения

поисковых фрезевых отверстий (пояснения

в тексте)

Рис.

11.17. Схема наложения

поисковых фрезевых отверстий (пояснения

в тексте)

кровотечение за пределами видимости хирурга, разрез кожи расширяют и производят костно-пластическую (или, при отсутствии возможности, резекционную) трепанацию височной кости и удаляют эпидуральную гематому. ТМО при отсутствии напряжения последней не вскрывают, коагулируют кровоточившую среднюю оболочечную артерию (при кровотечении из костного канала артерии его замазывают хирургическим воском) и останавливают обычно имеющее место диффузное кровотечение с наружной поверхности ТМО доступными средствами (тампонами с 3% раствором перекиси водорода, гемостатической губкой, оксицеллюлозой, Тахокомбом и т.д.). Костный лоскут после гемостаза укладывают на место (при наличии перелома его части фиксируют пластинами или костными швами) и рану ушивают либо наглухо, либо с оставлением под кожей активного дренажа.

Если гематома со стороны расширенного зрачка и перелома не обнаружена, 2-е поисковое фрезевое отверстие накладывают симметрично с противоположной стороны.

|

Если гематома не обнаружена и здесь, то 3-е фрезевое отверстие накладывают в заднелобной области вновь со стороны расширенного зрачка. При обнажении ТМО последняя рассекается для выявления субдуральной гематомы. Если таковая обнаружена, ее либо удаляют через фрезевое отверстие (при жидкой консистенции), либо производится костно-пластическая трепанация.

Если субдуральная гематома не обнаружена, следующее поисковое отверстие накладывают на 4-6 см выше верхней точки ушной раковины (в англоязычной литературе - pinna).

Если субдуральная гематома не выявлена и здесь, 5-е поисковое фрезевое отверстие накладывают в затылочной области с этой же стороны, в точке, расположенной в 1-2 см латерально от средней линии и на 3-4 см ниже наружной бугристости затылочной кости. Если и здесь при вскрытие ТМО гематома не обнаружена, возможно наложение фрезевых отверстий аналогично с противоположной стороны, но шансы на обнаружение гематомы в этом случае минимальны.

Лечение

Радикальным лечением сдавление головного мозга является оперативное вмешательство, которое не должно ограничиваться только удалением патологический очага (гематомы, опухоли и другие) или декомпрессивной трепанацией черепа. Операция должна, кроме того, обеспечивать профилактику или лечение уже имеющейся дислокации и вклинения: рассечение мозжечкового намета — тенториотомия, дренаж желудочков мозга, дренирование остаточной полости на месте патологический очага. Оперативное лечение обязательно производят на фоне интенсивной лекарственной терапии (дегидратационные и сердечно-сосудистые средства). Для компенсации дыхательной недостаточности применяют искусственную вентиляцию лёгких в режиме умеренной гипервентиляции.