- •Глава iПодготовка стоматологических ичелюстчо -лицевых больных к операции Подготовка операционного поля и рук хирурга

- •Глава iiМестное не потенцированное13обезболивание

- •Глава iiiМестное потенцированное инь-23екционное обезболивание (седативная подготовка больных к операции)

- •Глава ivОбщие и местные осложнения35при инъекционной анестезии челюстно-лицевой области

- •Глава xxiМедицинская реабилитация234

- •Глава I

- •Часть I. Подготовка к операции

- •Местное обезболивание в челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии

- •Глава II

- •Глава III

- •Глава IV

- •3. Настойчивые требования бального произвести удаление оставшегося инородного тела.

- •Глава V операция удаления зуба

Глава V операция удаления зуба

ПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА

Эти показания делятся на две группы: общие и местные К числу общихпоказаний относят такие, при которых проявления патологического состояния организма, вызванные больным зубом как очагом инфекции, выступают на первый план (Д Е. Танфильев, 1966) Такими со-стояниями являются: 1) одонтогенный хронио-сепсис и одонтогенная хроническая интоксикация; они проявляются общей слабостью, недомоганием больного, необычно быстро наступающей умственной и физической утомляемостью, понижением аппетита, субфебрильной температурой и изменениями крови (лейкоцитоз, увеличение СОЭ и др.); 2) одонтогенное заболевание какого-либо органа или системы в организме (эндокарда, миокарда, почек, кости, нервной системы и т. д.); обычно эти заболевания проявляются на фоне предшествовавшего и продолжающегося хрониосепсиса.

Местныепоказания можно разделить на пять групп: санационные, функционально-санацион-ные, саиационно-протетические, косметические, комплекс местных показаний.

Под санационньшипоказаниями к удалению зуба мы подразумеваем такие показания, которые диктуются наличием одонтогенных заболеваний периодонта, кости или периоста челюсти и не могут быть радикально излечены без удаления зуба; к таким заболеваниям относятся:

1 Хронический гранулирующий или грануле-матозный периодонтит при наличии изогнутости и непроходимости каналов корней или же при .невозможности произвести реплантацию зуба либо резекцию верхушки его корня.

2 Острые гнойные периодонтиты при условии невозможности обеспечить отток гноя из периодонта через непроходимый или извитой канал корня.

3 Острые гнойные одонтогенные остеомиелиты челюстей.

При этом следует отметить, что относительно удаления зуба, послужившего причиной остеомиелита, существуют разногласия. Некоторые авторы считают, что в результате причиненной

операцией травмы может возникнуть угроза мобилизации инфекции с последующим ухудшением общего состояния и отяжелением местных симптомов воспаления. Кроме того, удаление зуба при остром остеомиелите, когда фокус воспаления из периодонта переместился в кость и периост, не может, по мнению этих авторов, повлиять благотворно на течение воспаления Однако большинство авторов (А. А. Лимберг, 1938; А. И. Евдокимов, Г. А Васильев, 1964; и др.) на основании многочисленных клинико-статистических данных придерживаются активной тактики, то есть считают необходимым удалять зуб в остром периоде Мы также являемся сторонниками данной точки зрения, считая при этом, что чем короче промежуток времени между началом острого остеомиелита и операцией удаления зуба, тем быстрее наступит выздоровление, тем меньше угроза возникновения тяжелых местных и общих осложнений остеомиелита (разлитая секвестрация, остеофлегмоны, спонтанные переломы нижней челюсти, гаймориты, сепсис и др.).

Наряду с этим нельзя подходить к вопросу об удалении зуба при остром остеомиелите стереотипно в любом случае; если удаление зуба может оказаться длительной и весьма травматич-ной операцией, врачу следует воздержаться от нее, ограничившись вскрытием субпериосталь-ных абсцессов разрезами (по переходной складке, на небе, с язычной стороны нижней челюсти, на лице или в подчелюстных отделах) Удаление зуба может оказаться травматичным в следующих случаях' а) при аномальном расположении удаляемого зуба, особенно — нижнего восьмого; б) при наличии давно возникшего полного тризма (сведения) челюстей на почве распространения воспаления в толщу жевательной мускулатуры; в) при значительном или полном разрушении коронки зуба, особенно — большого коренного зуба на нижней челюсти, верхнего первого малого коренного зуба.

Следующим санационным показанием к удалению зуба является наличие патологических процессов вокруг неправильно расположенного полуретинированного зуба: чаще всего это относится к нижнему зубу мудрости (перикоронит, ретромолярный периостит, ограниченный хронический остеомиелит и др.).

Необходимо удалить зуб и в том случае, если он поддерживает хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи, невралгию тройничного нерва, пародонтит III стадии.

Длительное существование хронического воспалительного процесса вокруг верхушек указанных зубов способствует разрушению костной перемычки между дном их лунок и дном верхнечелюстной пазухи. В результате такого разрушительного процесса запоздалое удаление зуба может способствовать образованию свища всрх-нечелюстной пазухи в области луночковой раны (Е. Я. Губайдулина, 1959).

Удалению подлежат разрушенные молочные зубы или их корни, если вокруг них имеет место хронический, периодически обостряющийся, воспалительный процесс. Это необходимо сделать для профилактики вовлечения в воспаление зачатков постоянных зубов. Чем продолжительнее заболевание молочных больших коренных зубов, тем значительнее выражены гистологические изменения твердых тканей (гипо-плазия эмали и дентина) и патологические изменения пульпы соответствующих зубов — заместителей, то есть малых коренных зубов. Удаление гангренозных молочных и постоянных зубов у детей зачастую является профилактической мерой против развития обширных остеомислитических и флегмонозных процессов, которые могут привести к деформации челюстей, прикуса, мягких тканей лица. «Абсолютным показанием к удалению молочных зубов является также острое септическое состояние, связанное с очагом в зубах. Если в этих случаях активное местное лечение и применение сульфамидов или антибиотиков не дают эффекта, то экстракция абсолютно показана» (И. О. Новик, 1961). Показанием к удалению молочного зуба служат также отсутствие возможности подвергнуть его герметическому закрытию, несмотря на активное лечение, а также наличие у ребенка признаков хрониосепсиса, перфорации дна пульповой камеры или стенки канала корня.

Санационно-функциональные показанияк удалению зуба касаются тех случаев, когда неправильно расположенный зуб (чаще всего — зубы мудрости и клыки) травмирует слизистую оболочку щеки или крылочелюстной складки, вызывает болевые ощущения и этим затрудняет функцию жевания; когда сверхкомплектный зуб наклонен в преддверие рта или в сторону языка и травмирует слизистую оболочку губы или языка, что затрудняет функцию речи и приема пищи.

Во всех случаях травмирования слизистой оболочки рта зубами их удаляют, так как многократное травмирование может привести к развитию рака слизистой оболочки рта.

Если ребенок родился с зубами и не удалось покрыть их защитной пластинкой, они подле

жат удалению, так как во время кормления ребенок травмирует сосок груди матери, что может привести к маститу.

По показаниям санацчонно-протетчческим и ортодонтическимудаляют: а) одиночные зубы, препятствующие хорошей стабилизации съемного протеза; б) гангренозные корни зубов, которые не могут быть запломбированы и использованы для опоры съемного или несъемного протеза; в) выдвинувшиеся из-за отсутствия антагонистов зубы (феномен Попова-Годона), то есть зубы, препятствующие получению нормальной окклюзионной кривой; г) постоянные шестые зубы у детей, если эти зубы разрушились; удалив их, врач обеспечивает место для прорезывания и правильного артикулирования нижнего седьмого зуба; д) четвертые постоянные зубы, которые препятствуют ортодонтическому передвижению передней группы зубов (резцов и клыков).

По косметическимсоображениям удаляют сверхкомплектные зубы, аномально расположенные и имеющие уродливую форму, зубы, обезображивающие внешний вид лица, особенно во время улыбки.

Среди перечисленных показаний к безотлагательному удалению зуба абсолютными являются лишь нарастающие симптомы воспаления в пе-риодонте и кости; все остальные показания являются относительными, при которых удаление зуба может быть отсроченным из-за каких-либо локальных или общих противопоказаний.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА

В зависимости от общего состояния больного, наличия некоторых системных заболеваний и характера местного патологического процесса противопоказания к удалению зуба можно разделить на общие и местные, временные (относительные) и постоянные (абсолютные).

Общие противопоказания

Общие противопоказания обычно бывают временными, связанными с декомпенсацией сердечно-сосудистой системы; после общетерапевтической подготовки больного к удалению зуба (то есть после снятия явлений декомпенсации) оно может быть осуществлено в условиях стационара.

А. И. Рыбаков (1962) считает, что противопоказания к удалению зуба у терапевтических больных в тяжелом состоянии преувеличены. По его данным, удаление зуба в неотложных случаях (острые воспалительные процессы в челюстях) при соблюдении соответствующих профилактических мероприятий и тщательном обследовании проходило (у 400 больных) без ка-

ких-либо осложнений. Однако удаление зуба следует проводить после консультации с терапевтом.

Вопрос об удалении зуба у больных с заболеваниями сердца и сосудов детально изучен 3. Н. Миканбой, В. 3. Скоробогатько, А. П. Си-дерманом, Ф. Ф. Возным. Например, по данным В. 3. Скоробогатько, во время и после удаления зуба отмечается, наоборот, обострение основного заболевания, что проявляется либо в повышении артериального давления, общей слабости и чувстве скованности в области сердца, либо в виде признаков стенокардии.

Согласно составленному 3. Н. Миканбой методическому письму об операции удаления зуба у больных с заболеваниями сердца и сосудов, эта операция у больных с заболеваниями сердца и сосудов в подавляющем большинстве случаев не имеет абсолютных противопоказаний. Мало того, она часто является необходимым профилактическим и лечебным мероприятием у этой группы больных.

Однако решение вопроса об удалении зуба у больного с болезнью сердца подчас бывает затруднительным, так как нередко эта операция рассматривается больным и терапевтом как одно из наиболее грубых оперативных вмешательств; в действительности она часто сопровождается физической и психической травмой, могущей вызвать различного рода нежелательные реакции организма больного.

Проведенные 3. Н. Миканбой исследования реакции сердечно-сосудистой системы при удалении зуба у больных с заболеваниями сердца и сосудов дали автору основания к следующим конкретным методическим указаниям;

I. Операция удаления зуба у этой группы больных в подавляющем большинстве случаев не имеет абсолютных противопоказаний. У больных в тяжелом состоянии ее, как правило, следует проводить в стационаре, но в отдельных случаях может быть проведена и в условиях стоматологической поликлиники. К заболеваниям, при которых удаление зуба возможно в поликлинических условиях, относятся: 1) органические пороки сердца; 2) кардиосклероз;

3) гипертоническая болезнь I, II, III степени, не осложненная кризами; 4) хроническая недостаточность кровообращения I и II степени;

5) органические пороки сердца в активной фазе ревматизма; 6) инфаркт миокарда более 3-месячной давности в отсутствие частых и выраженных приступов стенокардии и сердечной астмы. При последних трех состояниях удаление зуба можно с равным основанием производить как в условиях поликлиники, так и стационара.

II. Абсолютными общими противопоказаниями к удалению зуба служат следующие состояния: 1) первые дни при остром инфаркте миокарда и последующие дни, если инфаркт

сопровождается повторяющимися приступами стенокардии и сердечной астмы; 2) осложнение инфаркта повторными коллаптоидными состояниями и острой аневризмой желудочка сердца;

3) гипертонические кризы.

III. Относительными (то есть временными) общими противопоказаниями к операции являются: 1) хроническая недостаточность сердца с частыми повторными приступами стенокардии и сердечной астмы; 2) хроническая аневризма желудочка сердца; 3) подострый септический эндокардит с наклонностью к тромбоэмболиям. В этих трех случаях необходимо больного госпитализировать в терапевтический стационар и решить вопрос об удалении зуба после соответствующего лечения и консультации с терапевтом.

Безопасность удаления зуба у больного с заболеваниями сердца и сосудов в значительной мере зависит от правильно проведенной подготовки его к этой операции, которую во всех случаях следует производить с обязательного согласия больного и с учетом его индивидуальной реактивности. Крайне необходима соответствующая психоэмоциональная и фармакологическая подготовка больного к оперативному вмешательству (премедикация, анестезия). В частности, следует учесть, что при применении с обезболивающим веществом адреналина в принятой стоматологами дозировке у больных иногда возникают нежелательные общие реакции организма и реакции сердечно-сосудистой системы: общее беспокойство и плаксивость, бледность и потливость, мышечная дрожь и озноб, электрокардиографические признаки ухудшения венечного кровообращения. Этим определяется нежелательность применения адреналина при обезболивании. Обезболивание при удалении зубов у больных с заболеваниями сердца и сосудов следует производить 2% раствором новокаина, не прибавляя к нему адреналина. Обезболивание новокаином, не вызывая указанных отрицательных реакций организма, оказывается достаточно эффективным лишь на фоне предварительного приема больным какого-либо атарактика (обесстрашиваюшего препарата), например — мепротана или мепробамата (из расчета 5-10 мг на 1 кг массы больного). Назначая больному атарактик, мы исходим из того, что, во-первых, раствор новокаина без добавления адреналина оказывает менее выраженный анальгезирующий эффект и, во-вторых, что применение обссстрашивающих препаратов у больных с заболеваниями сердца и сосудов является превосходным дополнением к гипносуг-гестивной подготовке их к операции. Об этом более подробно сказано в работах наших сотрудников А. П. Сидермана (1967-1969), Ф. Ф. Возного (1979, 1980) (см. гл. III).

Заслуживает также внимания рекомендация предотвращать подъем артериального давления у больных с заболеваниями сердца и сосудов в течение 3 дней до удаления и 3 дней после удаления зуба назначением феназепама по 0.0005 2 раза в день.

К временным общим противопоказаниям относятся также органические или функциональные поражения нервной системы (эпилепсия, психозы, истерия и т. п.). После консультации с врачом-специалистом и соответствующей медикаментозной подготовки можно производить удаление зуба и у этих больных. Мы в таких случаях применяем наркоз или премедикацию по схеме №1 Ю. И. Вернадского (см. гл. III).

При наличии болезни крови (острая лейкемия, злокачественное малокровие), цинги или алиментарной дистрофии следует воздержаться от удаления зуба.

Если больной страдает гемофилией или болезнью Верльгофа, нужно перевести его в терапевтическое или гематологическое отделение для подготовки к удалению зуба. В случае невозможности такого перевода следует провести следующую подготовку: концентрированные препараты фактора VIII (криопреципитат, лио-филизированный концентрат фактора VIII) в дозе 15-20 ЕД на 1 кг массы вводятся за 20-30 мин до экстракции зубов, в дальнейшем введение их продолжается в течение 5-7 дней. Кровоточащий участок обрабатывается тромбопласти-ном, тромбином, затем 5% раствором аминокапроновой кислоты. Аминокапроновая кислота назначается также внутрь по 0.2 г каждые 4 ч в течение 5-7 дней (А. Н. Окороков, 1997).

В процессе антигеморрагической подготовки врач должен осуществлять ежедневный контроль за свертываемостью крови; когда она достигает верхней границы нормы (4-5 мин), производят удаление зуба, однако после этого продолжают антигеморрагическое лечение (вплоть до начала эпителизации раны). При инфициро-вании раны назначаются антибиотики внутрь.

Перед, во время и 2-3 дня после менструации, когда женщины обладают повышенной раздражительностью, следует воздержаться от удаления зуба. Раньше считалось, что в период менструации понижается свертываемость крови. Однако в последнее время это положение оспаривается. Так, К. И. Татаринцев полагает, что у менструирующей женщины свертываемость крови повышена, а не понижена.

При наличии беременности на 1-2 и 8-9 месяцах также нужно воздержаться от удаления зубов; вообще, следует быть осторожным в установлении показания к удалению зуба у беременных, всякий раз консультируясь с акушером-гинекологом.

Общим временным противопоказанием служит наличие какого-либо инфекционного забо

левания, способного снизить иммунобиологическую активность организма (грипп, ангина, тиф и т. п.).

Местные противопоказания

К группе временных местных противопоказаний относятся следующие заболевания:

1) болезни слизистой оболочки рта и зева (стоматит, гингивит, ангина, дифтерия);

2) молочные зубы у взрослых людей не подлежат удалению, если не предвидится (судя по рентгенограмме) смена их постоянными;

3) необходимо проявлять осторожное отношение к молочным большим коренным зубам у больных детского возраста, особенно — ко вторым большим коренным зубам. Преждевременная потеря зубов молочного прикуса может отрицательно отразиться как на развитии челюстей, так и на сроках и месте прорезывания зубов постоянного прикуса. А. И. Позднякова (1956) установила, что преждевременное удаление молочных зубов задерживает рост челюстей в сагиттальной плоскости и что это может способствовать развитию мезиального, дистального или косого прикуса, а также тесному, скученному расположению постоянных зубов; преждевременное удаление молочных зубов способствует формированию глубокого прикуса.

Нередко приходится наблюдать, как из-за преждевременного удаления молочных зубов возникают грубые функциональные и анатомические нарушения в развитии челюстей: задержка их роста, уменьшение размера зубной дуги, преждевременное и к тому же эктопированное прорезывание постоянных зубов (если фолликулы их уже достаточно развились). Следует стремиться сохранять верхние молочные клыки, так как они играют большую роль в развитии и формировании верхней челюсти, всего лицевого профиля и прикуса. Удаление их допустимо лишь в том случае, когда нарастают явления острого гнойного воспаления челюсти, грозящие поражением фолликулов постоянных зубов и зон роста челюсти. Менее отрицательно сказывается на росте верхней челюсти удаление по одному резцу. Нижние молочные резцы оказывают более существенное влияние на развитие челюсти, а потому преждевременное удаление их является нежелательным.

В 7-8-летнем возрасте допустимо удаление гангренозного первого молочного большого коренного зуба. В 8-9-летнем возрасте возможно удаление гангренозного второго молочного большого коренного зуба. Однако тактика врача по отношению к этим зубам должна варьировать в зависимости от рентгенографических данных. В частности, следует учитывать, что у детей с так называемыми очаговообусловленными заболеваниями, выявленными рентгенографически или клинически, риск сохранения

«гангренозных» периодонтитных зубов превышает риск возникновения зубочелюстных деформаций. Поэтому у детей с подобными заболеваниями и «гангренозные» зубы подлежат удалению (независимо от возраста), но с последующим обязательным профилактическим зубо-протезированием.

У некоторых детей наблюдается плохая адаптация со стороны всего организма к преждевременной потере зубов; например, в силу снижения функциональной активности жевательного аппарата нарушается деятельность пищевого канала; при этом усвоение пищи происходит не полностью, наступает нарушение всех процессов обмена в организме. Поэтому в случае вынужденных преждевременных удалений зубов необходимо побеспокоиться о возмещении их зубными протезами.

Несмотря на большое значение молочных и постоянных зубов у детей для дальнейшего формирования жевательного аппарата, хирург должен всегда исходить из того, что всякий неподдающийся консервативной терапии зуб должен быть удален. Лучше иметь тот или иной дефект в зубочслюстной системе, чем подвергать ребенка опасности тяжелого острого воспаления или же хрониосептического заболевания (эндо-, миокардит, гепатит и т. п.).

В группу абсолютных местных противопоказаний к удалению зуба входят следующие:

1) расположение подлежащего удалению зуба в зоне злокачественной опухоли альвеолярного отростка и тела челюсти (рак, саркома); 2) расположение зуба на верхней челюсти, в которой слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи поражена раком; 3) расположение зуба в зоне поражения челюсти гемангиомой.

Удаление зуба из зоны злокачественной опухоли способно спровоцировать бурное прогрес-сирование роста опухоли и ее метастазирование, а из зоны гемангиомы — вызвать профузное кровотечение, с которым трудно справиться. Нам известен случай, когда опытный хирург, заподозрив наличие у больного остеобластокла-стомы верхней челюсти, решил произвести биопсию и удаление расшатанного и разрушенного верхнего большого коренного зуба в зоне опухоли. Хирург начал операцию с удаления зуба. Из лунки удаленного зуба сразу же началось тяжелейшее кровотечение, которое нам с трудом удалось остановить сначала путем введения в лунку пальца, а затем — тампонады лунки разогретым стенсом. Тампон с йодоформом ввести не удалось, так как под мощным напором струи крови марля немедленно выталкивалась в рот.

Удаление зуба из зоны злокачественной опухоли или гемангиомы челюсти должно производиться одновременно с удалением всей опухоли.

Лишь в тех случаях, когда имеет место распространенная злокачественная опухоль, поче

му-либо не подлежащая удалению вместе с резко расшатанным и затрудняющим прием пищи зубом, возможно удаление его врачом. Ведь многократная постоянно повторяющаяся травма опухоли (подвижными зубами) во время приема пищи тоже способное стимулировать разрастание опухоли, причиняя при этом еще дополнительные страдания больному, истощая его сопротивляемость из-за недоедания, недосыпания и мучительных болей.

Обезболивание при операции удаления зуба подробно рассмотрено в гл. II и III, где освещен вопрос как в отношении обезболивания при операциях в условиях стационара, так и обезболивания при амбулаторных операциях в полости рта; к числу таких амбулаторных вмешательств относится и удаление зуба

ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ РТА К УДАЛЕНИЮ ЗУБА

Подготовка полости рта к удалению зуба преследует цель предупредить возникновение различного рода воспалительных и невралгических осложнений в послеоперационном периоде. Для этого нужно- установить диагноз, излечить имеющиеся язвенно-некротические процессы в полости рта (язвенный гингивит, язвенный гингивостоматит) Непосредственно перед самой операцией больному предлагают прополоскать рот слабым (1.1000) теплым раствором калия перманганата, фурацилина или очищенной соды, после чего снимают зубной камень с удаляемого и всех других зубов Если почему-либо врач не в состоянии удалить камень со всех зубов, следует снять его хотя бы с удаляемого и соседних. Снятие камня с удаляемого зуба является абсолютно обязательным, так как при наложении щипцов на зуб и продвижении их под десневой. край можно протолкнуть кусочки камня в мягкие ткани, что грозит воспалительными осложнениями.

После снятия зубного камня предлагают больному еще раз прополоскать рот; смазав удаляемый зуб и прилегающую слизистую оболочку десны 2-5% спиртовым раствором йода, приступают к удалению зуба.

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА

Положение больного в кресле и по отношению к врачу может быть различным в зависимости от того, на какой челюсти и какой зуб предстоит удалить. Атипичное удаление зубов рекомендуется производить в положении лежа — на операционном столе. Если в амбулаторном стоматологическом кабинете нет операционного стола, можно рекомендовать пользоваться полунаркозным креслом, спинка и подножка кото-

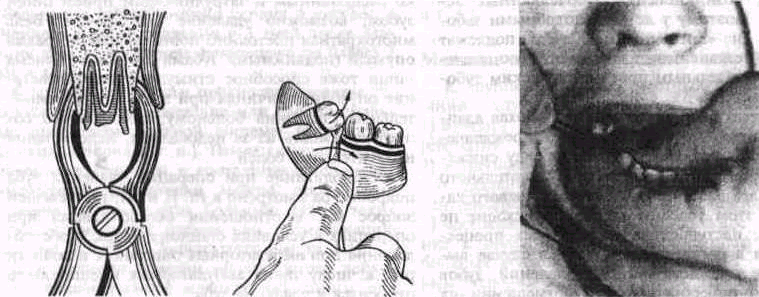

Рис 11 Субпсриоста- Рис 12 Удаление зуба

льная резекция краев мудрости нижней че-

лунки при удалении люсти прямым эле-

корня зуба. ватором

Рис. 13 Удаление корней больших коренных зубов нижней челюсти боковым элеватором

рого способны перемещаться в горизонтальном направлении

Работа хирурга при положении больного лежа значительно облегчается (хороший обзор операционного поля и удобство манипулирования), однако следует иметь в кабинете слюноотсос и пользоваться им во время операции, так как лежащий на столе или кресле больной не в состоянии сплевывать слюну и кровь

Техника операции удаления зуба может быть типичной (щипцами, элеваторами) и атипичной (фрезами и трепанами, приводимыми в движение при помощи бормашины, долотом с молотком)

Типичная операция

Типичная операция удаления зуба щипцами

Рис 14. Удаление корня зуба верхней челюсти прямым элеватором.

слагается; из следующих этапов: наложение щечек щипцов на зуб; продвижение щечек щипцов до эмалево-цементной границы (при нормальном состоянии десны это практически определяется уровнем края альвеолярного отростка), смыкание ручек щипцов всеми пятью пальцами правой руки (у левши — левой); вывихивание и извлечение зуба из лунки.

Если циркулярная связка зуба не разрушена пародонтитным процессом, удаление зуба начинается с так называемой синдесмотомии, осуществляемой элеватором, узким распатором или «гладилкой», скальпелем.

Производя удаление зуба щипцами, нужно соблюдать следующие основные правила- 1) накладывать щечки щипцов только на вестибулярную и внутреннюю поверхности, 2) продольная ось щечек щипцов должна совпадать с продольной осью удаляемого зуба, 3) избегать наложения кончика щечек щипцов на край альвеолярного отростка и избегать так называемой субпериостальной резекции краев лунки (рис 11); 4) производя вывихивание зуба, необходимо помнить о возможности перелома его в области шейки или, что еще хуже, у верхушки корня Зубы с плоскими или несколькими корнями необходимо вывихивать только маятникообраз-ными движениями (в щечно-небном или щеч-но-язычном направлении); что же касается зубов, имеющих конусовидный корень (клыки, верхние центральные резцы), то их можно вывихивать ротационным движением, сочетаемым с маятникообразным Силу вывихивающих движений нужно сообразовывать с величиной сопротивления, оказываемого ячейкой зуба

Первые маятникообразные вывихивающие движения должны быть особенно осторожными

и направляться лишь в сторону наименьшего сопротивления, где стенка лунки наименее прочна Так, при удалении верхнихмалых коренных зубов, а также второго и третьего малых коренных зубов следует сначала произвести движение в щечную а затем в небную сторону, а при удалении верхнего шестого зуба — сначала в небную сторону, так как наружная стенка лунки здесь обычно утолщается скулоальвеолярным гребнем

Вывихивание нижнихрезцов следует осуществлять комбинируя маятникообразные (сначала — кнаружи) и ротационные движения Удобно применять ротацию при удалении клыков Нижниемалыекоренные зубы удаляют вы вихиванием сначалакнаружи,а затем — внутрь Что же касается нижнихбольшихкоренных зубов, то обычно рекомендуется производить пер вое вывихивающее движениевнутрьтак как в области этих зубов (по мнению ряда авторов), особенно у второго и третьего больших коренных зубов, наружная стенка лунки утолщается за счет наружной косой линии Однако, Д И Центило считает целесообразным при удалении этих зубов первые вывихивающие движения направлятьпреимущественнокнаружи Это подтверждается его расчетами прочности внутренней и наружной кортикальных пласта нок нижней челюсти в области больших коренных зубов оказывается, что для преодоления Здесь сопротивления наружной кортикальной пластинки необходимо прикладывать силу в 2 раза большую, чем для преодоления сопротив ления внутренней кортикальной пластинки Однако при вывихивании нижнего большого коренного зуба в язычную сторону верхушка его корней, то естьнаименее прочнаячасть зуба, упирается в мощную наружную стенку и часто, не преодолев ее сопротивления, ломается Если же вывихивать зуб кнаружи — в щечном на правлении, сопротивление наружной стенки преодолевается наиболее прочной частью корня зуба — шейкой, а наиболее слабая (верхушка) часть зуба упирается в слабую язычную стенку лунки Благодаря последнему обстоятельству перелом верхушки корня исключается Если же и происходит перелом корня, то, как правило, вблизи шейки зуба Удаление корня при такой высокой фрактуре происходит значительно легче, чем удаление оставшейся в лунке верхушки корня

Для удаления нижних зубов мудрости удобно пользоваться прямым элеватором (рис 12) При удалении корней на нижней челюсти пользуются боковыми элеваторами (рис 13)

Для удаления корней верхних зубов пользуются штыковидными щипцами или прямым элеватором (рис 14)

Атипичное удаление зуба

В последние годы применение долота и молотка считается допустимым лишь в крайних случаях когда невозможно применить щипцы элеваторы фрезы и трепаны, манипулирование которыми не причиняет столь значительной психической и физической травмы больному, в случае применения долота и молотка травмирование челюсти сочетается с сотрясением мозга

Методика атипичного удаления зубов при их аномальном положении и задержке прорезывания описана ниже