- •Периферические синдромы.

- •1. Клеточно-белковая диссоциация

- •2. Белково-клеточная диссоциация

- •Дифференцировать гнойный менингит необходимо от вирусного менингита, субарахноидального кровоизлияния, явлений менингизма при других инфекционных заболеваниях (сыпном тифе, лептоспирозе, тяжелых формах гриппа и др.).

- •Профилактика.

- •Фобическое тревожное расстройство

- •Обсессивно-компульсивное расстройство (невроз навязчивых состояний)

- •Астеническое расстройство (неврастения)

- •Депрессивное расстройство

- •Истерическое расстройство

- •Клиника

- •Патогенез

- •Диагностика

- •Лечение

- •Диагностика заболеваний:

- •Методика

- •Этиология

- •Патогенез

- •Этиология и патогенез

- •Люмбальная

форме. Для лечения сердечно-сосудистых нарушений назначают препараты пустырника, брома, валерианы, настойку боярышника. Определенный терапевтический эффект дает при неврастении метод аутогенной тренировки.

Депрессивное расстройство

Характеризуется тоскливым настроением с чувством ущербности, одиночества, грусти. Эти ощущения подвержены суточным и сезонным колебаниям, обычно сопровождаются тревогой, апатией, дисфорией, навязчивыми идеями, нарушением сна.

Истерическое расстройство

Проявляется демонстративными эмоциональными реакциями (слезы смех, крик), судорожными гиперкинезами, преходящими параличами, потерей чувствительности, глухотой, слепотой, потерей сознания, галлюцинациями и др. В механизме развития истерического невротического расстройства лежит «бегство в болезнь», «условная приятность или желательность» болезненного симптома.

Клиническая картина.

Характерно крайнее разнообразие и изменчивость симптомов. Истерия может симулировать почти все заболевания и всегда возникает под влиянием психического переживания. Так как признак «условной приятности или желательности» болезненного симптома является специфическим для истерии, то отсюда становится понятным, почему при истерии симптомы ее проявления поражают своей «рациональностью»: у больного возникает именно тот симптом, который в данных условиях ему «выгоден», «нужен».

Истерические припадки.

Пароксизмы обычно развиваются вслед за неприятными переживаниями, ссорой, а иногда вследствие чрезмерной заботы близких о благополучии больного. Вначале появляются неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, чувство недостатка воздуха, подкатывание комка к горлу («истерический комок») и возникают как реакция на душевные волнения. Больной падает, появляются судороги чаще тонического характера, но они могут быть коническими или тонико-клоническими. Судороги часто носят характер сложных движений. Во время припадка лицо больного краснеет или бледнеет, но не синюшное или багровосинюшное, как при эпилепсии. Глаза закрыты, при попытке посторонних их открыть больной еще больше зажмуривает веки. Реакция зрачков на свет сохраняется. Нередко больные рвут на себе одежду, бьются головой о пол. Судорожному припадку нередко предшествует плач или плач и смех одновременно. Во время припадка больные стонут или выкрикивают какие-то слова. Припадки никогда не возникают у спящего. Обычно при падении не бывает ушибов или прикуса языка (но может бьггь прикус губы или щеки). Сознание сохранено, хотя бы частично. Больной о припадке помнит. Не бывает непроизвольного мочеиспускания, отсутствует сон после припадка. Значительно чаше припадки оказываются менее выраженными, и больной садится или ложится, начинает плакать или смеяться, производя ряд беспорядочных движений конечностями (в основном руками). Жесты могут бьпь театральными с попыткой рвать на себе волосы, царапать тело, разбрасывать предметы, попадающиеся под руку. Больные могут некоторое время оставаться неподвижными.

Расстройства чувствительности. Одно из частых видов истерического невроза являются расстройства чувствительности — анестезии, гипестезии, гиперестезии и истерические боли. Области распространим чувствительных нарушений весьма разнообразны. Чаще наблюдается гемигипестезия строго по средней линия тела, реже — пара- и моногипестезия. Изредка бывают истерические боли — от легких до тяжелых.

Расстройства функции органов чувств проявляются нарушениями зрения и наблюдается концентрическое сужение полей зрения (обычно двустороннее), истерическая слепота на один или оба глаза.

При этом даже при двусторонней «слепоте» обнаруживается сохранность зрительных восприятий (сохранена реакция зрачков на свет, такие больные никогда не попадают в опасные для жизни ситуации). Истерическая слепота обычно скоропреходящая. Часто встречается истерическая глухота, как правило, на одно ухо. Она может сочетаться с анестезией ушной раковины и мутизмом.

Речевые нарушения. К ним относятся истерическая афония (утрата звучности голоса), мутизм (полное молчание), заикание, истерическое скандирование (произношение по слогам). При мутизме больные не могут произносить как слова, так и звуки. Иногда они произносят только нечленораздельные звуки, однако кашель у них оказывается звучным. При обследовании обнаруживается истерическая гипестезия языка, зева и кожи в области трахеи. Больные, как правило, охотно вступают в письменный контакт или контакт с помощью жестов. Истерический мутизм может сразу прекратиться, но переходит в истерическую афонию или истерическое заикание (чаще). Заикание при истерии может возникать и самостоятельно. Отличительной особенностью его является то, что больные не стесняются этого болезненного симптома. У них не наблюдается судорожных сопутствующих сокращений лицевой мускулатуры или содружественных движений.

Двигательные нарушения. Обычно проявляются параличами (парезами) мышц (в основном конечностей), контрактурами, невозможностью выполнения сложных двигательных актов или различными гиперкинезами. Чаще наблюдается истерическая моноплегия (парез) руки, гемиплегия, нижняя параплегия, однако возможны параличи других мышц: шеи, языка, лица. Следует иметь в виду, что при истерии возникают не параличи в буквальном смысле слова, а невозможность произвольного совершения движений, поэтому у больных не может быть изолированных параличей отдельных мышц-агонистов. Контрактуры при истерии поражают суставы конечностей, но могут быть в позвоночнике, мышцах шеи (истерическая кривошея) и лица (спазм мышц глаза). Двигательные расстройства могут проявляться психогенной невозможностью стоять и ходить. При этом в положении лежа и мышечная сила, и объем движений сохранны. Истерические гиперкинезы многообразны: дрожание всего тела или отдельных его частей, гиперкинез головы в форме ротаторных движений, тиков мимических мышц, мышц туловища. Как правило, истерические параличи, контрактуры, гиперкинезы во время сна исчезают.

Расстройство функции внутренних органов. У больных может отсутствовать аппетит, наблюдаются расстройство глотания в виде спазма пищевода, ощущение клубка в горле, психогенная рвота, отрыжа, зевота, кашель, истерическая судорога диафрагмы, истерический метеоризм, псевдоилеус и псевдоаппендицит, половая холодность, неустойчивость деятельности сердечно-сосудистой системы (сердцебиения, болевые ощущения в области сердца, истерическая стенокардия, псевдоинфаркт и др.). Возможна одышка в форме шумного дыхания или дыхания, сопровождающегося свистящими, шипящими и другими звуками. Иногда имитируются приступы бронхиальной астмы.

Психические нарушения. В основе болезни лежит истерический характер: эгоцентризм, постоянное стремление быть в центре внимания, играть ведущую роль, повышенная эмотивность (повышенная эмоциональная реактивность), изменчивость настроения, плаксивость, капризность, склонность к увлечениям, к преувеличениям и т.п. Характерно поведение больных: оно отличается демонстративностью, театральностью, инфантильностью, в нем отсутствуют простота и естественность. Создается впечатление, что больной «доволен своей болезнью».

Диагностика.

Диагноз ставится на основании клинических проявлений, характерных для истерии, если при этом не имеется симптомов органического поражения нервной системы. При обследовании могут отмечаться повышение сухожильных и периостальных рефлексов, тремор пальцеввытянутых рук. На обследование больные нередко реагируют стонами, слезами, наблюдается демонстративное усиление двигательных рефлексов, нарочитое вздрагивание всего тела.

Лечение.

Применяют психотерапию во всех ее разновидностях, проводят общеукепляющее лечение. Если больной возбудим, назначают препараты валерианы, брома, транквилизаторы, при нарушениях сна — снотворные средства. Весьма эффективным является ципралекс. Не следует фиксировать внимание больных на симптомах болезни. Одним из важных методов лечения является рациональная трудотерапия.

46. Менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Этиология, эпидемиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Воспаление твердой мозговой оболочки обозначают пахименингитом, а воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек —

лептоменингитом.

В клинике наиболее часто встречается воспаление мягких мозговых оболочек и при этом используют термин «менингит». Его возбудителями могут быть различные патогенные микроорганизмы: вирусы, бактерии, простейшие.

Классификация.

По характеру воспалительного процесса в оболочках и изменений в цереброспинальной жидкости различают серозный и гнойный менингиты. При серозных менингитах в цереброспинальной жидкости преобладают лимфоциты, при гнойных — нейтрофилы. По патогенезу менингиты разделяют на первичные и вторичные. Первичный менингит развивается без предшествующей общей инфекции или инфекционного заболевания какого-либо органа, а вторичный — является осложнением инфекционного заболевания (общего или локального). По распространенности процесса в оболочках мозга выделяют генерализованные и ограниченные менингиты (например, на основании головного мозга — базальные менингиты, на выпуклой поверхности больших полушарий головного мозга — конвекситальные менингиты). В зависимости от темпа начала и течения заболевания выделяют: молниеноносные, острые (вялотекущие) менингиты, подострые и хронические; а по степени выраженности клинической картины — легкую, средней тяжести, тяжелую и крайне тяжелую формы. По этиологии различают бактериальные (менинго-, пневмо-, стафилококковый, туберкулезный и др.), вирусные (острый лимфоцитарный хориоменингит, вызванный энтеровирусами Коксаки и ЕСНО, эпидемического паротита и др.), грибковые (кандидозный, торулезный и др.) и протозойные менингиты (токсоплазмоз, малярия и др.).

Патогенез.

Существует несколько путей инфицирования мозговых оболочек:

1)гематогенный, лимфогенный, периневральный, чрезплацентарный;

2)контактный — распространение возбудителей на мозговые оболочки при существующей гнойной инфекции околоносовых пазух (синусогенный менингит), среднего уха или сосцевидного отростка (отогенный менингит), верхней челюсти при патологии зубов (одонтогенный менингит), глазного яблока и др.;

3)при открытой черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмах, при переломах и трещинах основания черепа, сопровождающихся ликвореей.

Менингит может быть основным или единственным проявлением бактериемии. Входными воротами возбудителей инфекции при менингите являются слизистая оболочка носоглотки (с возникновением назофарингита, ангины), бронхов (при бронхите), желудочно-кишечного тракта с расстройствами его функции и последующим гематогенным или лимфогенным распространением возбудителя до мозговых оболочек. К патогенетическим механизмам клинических проявлений менингита относятся воспаление и отек мозговых

оболочек, а также прилегающей ткани мозга, расстройства микроциркуляции в оболочечных и мозговых сосудах, гиперсекреция цереброспинальной жидкости и замедление ее резорбции, что приводит к развитию водянки мозга и повышению внутричерепного давления. Раздражение чувствительных рецепторов оболочек мозга и прободающих оболочки корешков черепных и спинномозговых нервов также имеют свои особенности клинических проявлений.

Патоморфология.

Патологические изменения при остром гнойном менингите не зависят от возбудителя. При проникновении микроорганизма в мозговые оболочки через ток крови или лимфы воспаление быстро и диффузно распространяется на все субарахноидальное пространство головного и спинного мозга. При локальной зоне инфекции гнойное воспаление может быть более ограниченным. Наблюдается отек оболочек и вещества мозга. Корковые вены переполнены кровью. Мозговые извилины иногда уплощаются вследствие внутренней гидроцефалии. Микроскопически в мягких мозговых оболочках выявляется воспалительная инфильтрация, в ранних стадиях состоящая из полинуклеаров, а затем также обнаруживаются лимфоциты и плазматические клетки. Внутренняя гидроцефалия наиболее часто обусловлена воспалительной адгезией мозжечково-мозговой цистерны, что препятствует току цереброспинальной жидкости. При серозных вирусных менингитах имеется отек оболочек и вещества мозга, расширение ликворных пространств.

Клиническая картина и диагностика.

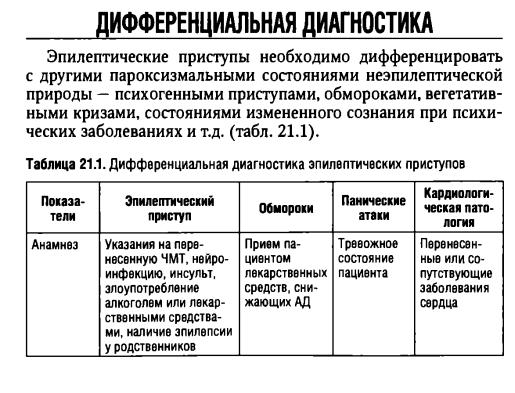

Диагноз менингита устанавливают на основании сочетания трех синдромов:

1)общеинфекционного;

2)оболочечного (менингеального) и

3) воспалительных изменений цереброспинальной жидкости.

Наличие одного из них не позволяет достоверно диагностировать менингит. Например, оболочечные симптомы могут быть обусловлены раздражением оболочек без их воспаления (менингизм). Увеличение количества клеток в цереброспинальной жидкости может быть связано с реакцией оболочек на опухоль или излившуюся кровь. Диагноз уточняют на основании визуального исследования цереброспинальной жидкости, а также бактериологических, вирусологических и других методов диагностики инфекиионных заболеваний с учетом эпидемиологической обстановки и особенностей клинической картины.

Из общеинфекционных симптомов характерны озноб, жар, обычно повышение температуры, воспалительные изменения в периферической крови (лейкоцитоз, увеличение СОЭ и др.), иногда кожные высыпания. Частота сердечных сокращений в ранней стадии может быть замедлена, однако по мере прогрессирования болезни появляется тахикардия. Дыхание учащается, нарушается его ритм.

К менингеальному синдрому относятся головная боль, тошнота, рвота, общая гиперестезия кожи, светобоязнь, менингеальная поза, ригидность шейных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева и др. Начальным симптомом является головная боль, которая нарастает в своей интенсивности. Она вызвана раздражением болевых рецепторов мозговых оболочек и их сосудов вследствие воспалительного процесса, действия токсина и раздражения барорецепторов в результате повышения внутричерепного давления. Головная боль интенсивная и имеет распирающий, разрывающий характер. Она может быть диффузной или локализоваться больше в лобной и затылочной областях, иррадиировать в шею и вдоль позвоночника, иногда распространяется и на конечности. Уже в ранней стадии могут наблюдаться тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи, возникающие на фоне усиления головной боли. У детей часто, и реже у взрослых, развиваются судороги. Возможны психомоторное возбуждение, бред и галлюцинации, однако при прогрессировании заболевания развивается сонливость и сопор, которые затем могут перейти в кому.

Менингеальные симптомы проявляются рефлекторным напряжением мышц, вследствие раздражения

мозговых оболочек. Наиболее часто выявляются ригидность мышц затылка и симптом Кернига. При тяжелом течении менингита голова запрокинута кзади, живот втянут, передняя брюшная стенка напряжена, ноги приведены к животу, обнаруживается опистотонус (менингеальная поза больного). Нередко наблюдаются тризм, скуловой симптом Бехтерева (локальная болезненность при поколачивании по скуловой дуге), болезненность глазных яблок при надавливании и движениях глазами, гиперестезия кожи, повышенная чувствительность к шуму, громкому разговору, запахам, симптом Брудзинского (верхний и нижний). Больные предпочитают неподвижно лежать с закрытыми глазами в затемненной комнате.

У грудных детей наблюдаются напряжение и выпячивание родничка, симптом «подвешивания» Лесажа.

На глазном дне могут выявляться венозная гиперемия, отек диска зрительного нерва. При тяжелом течении заболевания зрачки обычно расширены, иногда отмечаются косоглазие и диплопия. Затруднения глотания, парезы и параличи конечностей с мышечной гипотонией, знаком Бабинского, дискоординация движений и тремор указывают на поражение не только оболочек, но и вещества мозга, что наблюдается в конечной стадии болезни. Контроль над сфинктерами тазовых органов нарушается поздно, однако выраженные психические расстройства могут способствовать развитию задержки или недержания мочи.

Люмбальную пункцию следует выполнять всем больным с признаками раздражения мозговых оболочек. При менингитах ликворное давление чаще повышено. Низкое давление бывает при обструкции ликворных путей обычно в области основания черепа. Развивающийся рубцово-спаечный процесс в субарахноидальном пространстве может вызвать частичный или полный его блок. При визуальной оценке ликвор может быть прозрачным или слегка опалесцирующим (при серозных менингитах) или мутным и желтовато-зеленым (при гнойных менингитах). Определяются увеличение количества клеток (плеоцитоз) и изменение их состава: при гнойных менингитах — нейтрофилы, при серозных — лимфоциты. Содержание белка в норме или слегка увеличено. идентификации микроорганизмов используются окраски по Граму, по Цилю-Нильсену или флюоресцирующая окраска (при подозрении на туберкулезный менингит), иммунологические методы, а также тесты, позволяющие отличить бактериальные менингиты от вирусных

(ПЦР).

Менингиты бактериального происхождения обычно характеризуются острым началом, выраженными менингеальными симптомами и клеточной реакцией в ликворе с преобладанием полинуклеаров. Важным исключением является туберкулезный менингит, который развивается более постепенно и характеризуется мононуклеарным плеоцитозом. Уровень сахара при большинстве бактериальных менингитов снижен, а белка

— умеренно повышен. Другие формы менингитов, вызванные вирусами, спирохетами, риккетсиями, грибами и простейшими, менее ярки по своим проявлениям, чем острые бактериальные менингиты. Клинические их признаки вариабельны, в цереброспинальной жидкости цитоз чаще мононуклеарный, уровень сахара снижен не так резко.

В старческом возрасте менингиты обычно протекают атипично: головные боли незначительны или отсутствуют, симптомов Кернига и Брудзинского может не быть; часто наблюдаются дрожание конечностей и головы, психомоторное возбуждение или апатия, сонливость.

К раздражению мягкой мозговой оболочки могут приводить различные заболевания, имеющие хроническое течение, например леченый туберкулезный менингит, сифилис, токсоплазмоз, лептоспироз, бруцеллез, лимфогранулематоз, саркоматоз, карциноматоз мягкой мозговой оболочки, саркоидоз. Клинические проявления при этом весьма схожи.

Эпидемический цереброспинальный менингит (менингококковая инфекция) – гнойный.

Этиология и патогенез.

Вызывается грамотрицательным диплококком — менингококком Вейксельбаума. Заболевание передается капельным и контактным путем через предметы, бывшие в употреблении у больного. Входными воротами является слизистая оболочка зева и носоглотки. Менингококки проникают в нервную систему гематогенным путем. Источником инфекции служат не только больные, но и здоровые кокконосители. Наиболее часто заболевают менингитом зимой и весной. Спорадические заболевания наблюдаются в любое время года.

Патоморфология.

Гнойное воспаление мягкой мозговой оболочки, расширены сосуды оболочек, по ходу вен — скопление гноя. Вещество мозга отечное, полнокровное. Наблюдаются токсические, дегенеративные и сосудисто-воспалительные изменения в коре полушарий большого мозга с очагами размягчения, множественные микроабсцессы.

Клиническая картина.

Инкубационный период — 1-5 дней. Заболевание развивается остро: сильный озноб, температура тела повышается до 39—40оС. Появляется и быстро нарастает интенсивная головная боль с тошнотой или многократной рвотой. Возможны бред, психомоторное возбуждение, судороги, нарушения сознания. В первые часы выявляются оболочечные симптомы (ригидность мышц затылка, симптом Кернига), нарастающие к 2-3-му дню болезни. Глубокие рефлексы оживлены, брюшные — снижены. При тяжелом течении возможны поражения черепных нервов, особенно III и VI пар (птоз, анизокория, косоглазие, диплопия), реже — VI и VIII пар. На 2-5-й день болезни часто появляются герпетические высыпания на губах. Иногда возникают также различные кожные высыпания (чаще у детей) геморрагического характера, что свидетельствует о менингококцемии. Цереброспинальная жидкость мутная, гнойная, вытекает под повышенным давлением. Обнаруживаются нейтрофильный плеоцитоз (до нескольких десятков тысяч клеток в 1 мкл), повышенное содержание белка (до 1-16 г/л), пониженный уровень сахара и хлоридов. В мазках осадка ликвора после окраски по Граму обнаруживают менингококк. Его можно также выделить из слизи, взятой с глотки. В крови — лейкоцитоз (до 30 • 1 09/л) и увеличение СОЭ.

По выраженности клинической симптоматики выделяют легкую, средней тяжести и тяжелую формы менингококкового менингита. Наряду с поражением оболочек мозга в процесс вовлекается и мозговое вещество, что клинически проявляется уже с первых дней болезни нарушением сознания, судорогами, парезами при слабой выраженности менингеального синдрома. Возможны зрительные и слуховые галлюцинации, а в дальнейшем — расстройства памяти и поведения. Наблюдаются гиперкинезы, повышения мышечного тонуса, расстройства сна, атаксии, нистагм и другие симптомы поражения мозгового ствола. В таких случаях диагностируется менингоэнцефалит, отличающийся тяжелым течением и плохим прогнозом, особенно при появлении признаков развития эпендиматита (вентрикулита). Для эпендиматита характерна своеобразная поза, при которой развиваются разгибательные контрактуры ног и сгибательные — рук, судороги типа горметонии (приступы избирательного тонического сокращения мышц с преобладанием в разгибателях и пронаторах конечностей), отек дисков зрительных нервов, нарастание количества белка в ликворе и ксантохромное его окрашивание.

К ранним осложнениям мениигококкового менингита относятся острый отек мозга со вторичным стволовым синдромом и острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса—Фридериксена). Острый отек головного мозга может возникнуть при молниеносном течении либо на 2—3-й день болезни. Основные признаки: нарушение сознания, рвота, двигательное беспокойство, судороги, дыхательные и сердечно-сосудистые расстройства, повышение артериального и ликворного давления.

Диагноз и дифференциальный диагноз

Диагностика основывается на клинических данных (острое начало, общеинфекционные, общемозговые симптомы, мениигеальный синдром, геморрагическая сыпь), результатах исследования цереброспинальной жидкости, включая бактериоскопию с обнаружением мениигококка и выделением его на питательных средах.

Профилактика.

Изоляция заболевшего, дезинфекция помещения, в котором находился больной. Контактировавших с больным обследуют на кокконосительство и за ними устанавливают медицинское наблюдение в течение 10 дней.

47. Неврологические расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях. Патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

В целях своего адекватного жизнеобеспечения нервная система человека регулирует деятельность всех органов и систем организма. При соматической патологии ухудшается оптимальное обслуживание нервной системы, что и проявляется неврологическими расстройствами. Известна определенная зависимость между различными неврологическими расстройствами и болезнями сердца, аорты и крупных сосудов, легких, почек, печени, поджелудочной железы, болезнями крови, заболеваниями эндокринных желез. Механизмы возникновения неврологических расстройств разнообразны. Среди них можно выделить основные, имеющие значение в развитии неврологических симптомокомплексов.

1.Хроническая и острая недостаточность кровоснабжения мозга (при заболеваниях сердца и крупных сосудов).

2.Недостаток кислорода в крови: гипоксия, гипоксемия (при заболеваниях дыхательных путей, заболеваниях крови).

3.Недостаток витаминов, микроэлементов, белков, гормонов и др. (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и эндокринных желез).

4.Интоксикация нервной системы (при заболеваниях печени и почек).

5.Переход воспалительного процесса с внутренних органов на близлежащие структуры нервной системы (при болезнях органов малого таза - воспаление спинномозговых корешков, сплетений, нервов и др.).

6.Механическое сдавление структур нервной системы (при опухолях внутренних органов, аневризмах, перикардите).

7.Патологическая импульсация из внутренних органов.

Иногда соматогеиные неврологические расстройства вызывают формирование порочного круга: патологический процесс во внутреннем органе приводит к изменениям в нервной системе, а затем нарушение регулирующего влияния нервной системы обусловливает еще большую выраженность патологического процесса во внутреннем органе. В ряде случаев изменения нервной системы при поражении внутренних органов оказываются весьма специфическими (гепатолентикулярная дистрофия, фуникулярный миелоз, эмболия сосудов мозга) и приобретают значение нозологической формы.

Неврологические синдромы при заболевании сердца и аорты

При заболеваниях сердца и сосудов возникает недостаточность обеспечения мозга кровью с кислородом и питательными веществами.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС).

Наиболее часто встречающееся сердечно-сосудистое заболевание, характеризуюшееся нарушениями коронарного кровообращения и ишемией миокарда. Основные формы ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда, атеросклеротический кардиосклероз. При ИБС нередко развивается неврастенический синдром, что

проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью, лабильностью вегетативных функций, тревожностью, внутренним беспокойством, головными болями, расстройством сна.

Стенокардия и инфаркт миокарда могут сопровождаться различными нарушениями мозгового кровообращения, чаще преходящими по типу кардиоцеребрального синдрома. Развиваются общемозговые симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, двигательное беспокойство, депрессия, иногда изменения сознания. При ухудшении соматического состояния депрессия может сменяться эйфорией. У части больных появляются очаговые неврологические симптомы в виде зрительных расстройств, пареза конечностей, очаговых эпилептических припадков. Как правило, симптомы эти преходящие, однако могут быть и стойкими (например, при эмболии в сосуды мозга из пристеночного тромба, который образуется в сердце при инфаркте миокарда).

Врожденные пороки сердца.

При этой форме кардиальной патологии в случае декомпенсации сердечно-сосудистой системы может развиваться недостаточность мозгового кровообращения с клиническими проявлениями астении (головная боль, головокружение, общая слабость, расстройство сна, чувство страха, тревоги, выраженные вегетативные нарушения). В связи с хронической недостаточностью мозгового кровообращения возможны рассеянные органические неврологические симптомы, указывающие на наличие дисциркуляторной энцефалопатии. При декомпенсации сердечно-сосудистой системы могут возникать преходящие нарушения мозгового кровообращения (церебральные кризы) и даже ишемические нетромботические инсульты.

Приобретенные пороки сердца.

Развиваются вследствие инфекционно-аллергических процессов (обычно ревматического). Чаще возникают астенический синдром (головные боли, слабость, повышенная утомляемость, ощущение жара и приливов к голове), депрессия, постоянная фиксация внимания на неприятных ощущениях в области сердца, тревожное состояние, тоска, страх смерти. Нередко имеются преходящие нарушения мозгового кровообращения; возможна эмболия сосудов головного мозга при мерцательной аритмии и пристеночных тромбах в сердце. В случае эмболии остро развиваются коматозное состояние, эпилептические припадки, очаговые симптомы (гемипарез, парез VI и XII пар черепных нервов, афазия, гемигипестезия). При попадании эмбола в вертебрально-базилярную систему возникает клиническая картина поражения ствола мозга с появлением альтернирующих синдромов. При пороках сердца ревматической этиологии возможны явления ревматического церебрального васкулита. Отмечаются головная боль диффузного характера, периодические приступы головокружений, рассеянные неврологические симптомы. К характерным симптомам церебральных васкулитов относятся подострое развитие заболевания, «мерцание» симптомов. У некоторых больных может развиться ревматическая хорея.

Аневризмы дуги аорты.

Сопровождаются пульсирующими болями в левом плече, лопатке, иногда вдоль позвоночника, явлениями стенокардии (в результате ишемии миокарда), приступами удушья, одышкой, осиплостью, кашлем (вследствие сдавления возвратного нерва), тахикардией (из-за раздражения сердечных ветвей блуждающего нерва), иногда синдром Бернара-Горнера. У больных с аневризмой дуги аорты и общей сонной артерии развивается каротидно-аортальный синдром с пульсирующим экзофтальмом. При коарктации аорты резко повышается артериальное давление в сосудах верхней половины тела. У таких больных часто возникают нарушения церебрального и спинального кровообращения.

Тромбоз аорты.

Развиваются коллапс с нижним вялым парапарезом, который обычно переходит в параплегию, расстройства чувствительности по проводниковому типу, нарушения функции тазовых органов. Болевой синдром зависит от степени выраженности окклюзии аорты, а также от быстроты ее развития.

48. Эпилептический статус. Этиология, патогенез, лечение, профилактика.

Эпилептический статус - это серия припадков, между которыми больной не приходит всознание. Больной находится в коматозном состоянии, сухожильные рефлексы угнетены, зрачки сужены, плавающие движения глазных яблок, выраженное расходящееся косоглазие. Это явления прогрессирующего отека мозга. При резком отеке мозга может наступить сдавление важных центров продолговатого мозга с последующей остановкой сердца и дыхания.

Эпилептический статус отмечается на фоне прогредиентного течения эпилепсии, при нерегулярном или неадекватном лечении, внезапной отмене длительно применяющихся препаратов, при соматических остро возникающих заболеваниях, интоксикации. Эпилептический статус может быть генерализованным, проявляясь тонико-клоническими судорогами, и фокальным; в последнем случае он характеризуется односторонними судорогами, чаще тонико-клоническими. При статусе малого припадка, как и статусе фокального, возможна неполная утрата сознания.

Терапия на месте (на дому, на улице) должна предупредить или устранить механическую асфиксию вследствие западения языка или аспирации рвотных масс, поддерживать сердечную деятельность и по возможности блокировать судороги. С этой целью необходимо освобождение полости рта от инородных тел, рвотных масс, введение воздуховода. При эпилептическом статусе применяют сибазон (диазепам, седуксен): 2 мл раствора, содержащего 10 мг препарата (вводят внутривенно медленно на 20 мл 40 % раствора глюкозы). Повторное введение допустимо не ранее чем через 10-15 мин. Если нет эффекта от сибазона, вводят гексенал или тиопентал-натрий 1 г препарата растворяют изотоническим раствором хлорида натрия и в виде 1-5 % раствора вводят очень медленно внутривенно. При этом имеется опасность угнетения дыхания и гемодинамики, поэтому вводить препараты следует с минутными паузами после вливания каждых 5-10 мл раствора. В машине скорой помощи вводят воздуховод и через него с помощью электроотсоса удаляют содержимое верхних дыхательных путей. При необходимости проводится интубация, позволяющая проводить полноценный дренаж трахеи. В стационаре помощь осуществляется в реанимационном отделении больниц. При неэффективности медикаментозной терапии проводят наркоз с закисью азота в смеси с кислородом в соотношении 2:1.Наркоз противопоказан при глубоком коматозном состоянии, выраженных расстройствах дыхания, коллапсе. Обязательна коррекция метаболических нарушений.

При острых психотических состояниях, протекающих с расстройством сознания или без них (дисфории, сумеречные состояния и др.), следует применить нейролептики - трифтазин в/м по 1 - 2 мл 0,2% раствора, левомепромазин (тизерцин) по 1 - 3 мл 2,5% раствора в/м с 0,5% раствором новокаина или с 20 - 40% раствором глюкозы в/в, галоперидол по 1 мл 0,5% раствора в/м и др. При тяжелых депрессиях вводят антидепрессанты - мелипрамин по 2 мл 1,25% раствора в/м, амитриптилин в/м или медленно в/в по 2 - 4 мл 1% раствора. Инъекции препаратов повторяют при необходимости несколько раз в сутки. Все указанные средства применяют только в сочетании с антиэпилептическими препаратами.

Профилактика включает превентивное противоэпилептическое лечение детей, перенесших перинатальные поражения мозга (при наличии изменений ЭЭГ или характерных клинических данных), а также лиц с черепно-мозговой травмой в анамнезе.

Больным эпилепсией необходимо строго соблюдать режим дня. Избегать приема алкоголя, курения, крепкого кофе и чая, переедания, ограничить в пище мясо, пряности, поваренную соль и воду. Показаны молочно-растительная диета, длительное пребывание на воздухе, легкие физические упражнения, соблюдение режима труда и отдыха.

Рекомендуется не переохлаждаться, не перегреваться. Нельзя купаться в открытых водоемах и бассейнах. Запрещается обращение с оружием, не рекомендуется работа с высоким нервным напряжением, запрещается работа у огня, у воды, на высоте, в горячих цехах, у движущихся механизмов, на всех видах транспорта. К службе в армии больные эпилепсией непригодны.

49.Ишемический инсульт.Этиология, патоморфология, патогенез, клиника, диагностика, лечение

Ишемический инсульт - инсульт, обусловленный прекращением или значительным уменьшением кровоснабжения участка мозга. Можно выделить две фазы развития инсульта: инсульт в ходу - увеличивающийся в размерах инфаркт мозга с нарастанием неврологического дефицита в течение 24-48 ч - и завершившийся инсульт - сформировавшийся инфаркт мозга, проявляющийся устойчивым неврологическим дефицитом различной степени.

Этиология.

Стеноз, тромбоз или эмболия, связанные с атеросклерозом, васкулитами или артериальной гипертензией. Са мая частая причина эмболического инсульта -кардиогенные эмболы при фибрилляции предсердий, мерцательной аритмии, дилатационной кардиомиопатии, остром инфаркте миокарда, протезе сердечного клапана, тромбаэндокардите (инфекционном, небактериальном), миксоме левого предсердия, аневризме межпредсердной перегородки, пролапсе митральнаго клапана, изъязвленной атеросклеротической бляшке дуги аорты и сонных артерий. Кроме того, тромбозы развиваются при повышении свертываемости крови, нарушении метаболизма гомоцистеина, злоупотреблении наркотическими препаратами и т.п.

Патогенез.

1)стенозирование магистрального сосуда( тромбоз, эмболия, если не срабатывает коллатеральное кровобращение .Причины : Врожденные – гипоплазия или другие аномалии виллизиева круга.Приобретенные – атеросклероз, плазматическое пропитывание стенки сосуда, ее некроз, гиалиноз , васкулит ) – локальная ишемия мозга !

2) снижение АД ( при заб сердца –кардиоцеребральный синдром, при кровопотерях), остановка сердца, грубые нарушения сердечного ритма – глобальная ишемия .

4 патогенетических факторов :

1)Морфологические изменение сосудов 2)Расстройства общей и церебральной гемодинамики , способствующие снидению кровотока

3)Изменения физ-хим свойств крови , свертывание. реологии 4) индивид и возрастные особенности метаболизма мозга

Критические уровни :

1.Снижение мозгового кровотока до 70-80% ( торможение белкового синтеза )

2. снижение локального кровотока до 50% ( активируется анаэробный гликолиз, увел лактата , ацидоз) 3.снижение более 50% (снижение синтеза АТФ)

Клиника .

Преходящая ишемия гол мозга(полное восстановление в теч 24ч)

Малый инсульт (восстановлние в теч 1 нед)

Завершившийся ( более нед)

При тромботических инсультах симптомы развиваются относительно постепенно или ступенчато в виде серий острых эпизодов в теч неск часов до суток

При эмболии клиника развивается внезапно и достигает макс выраженности.

Нередко ишемический инсульт развивается во время сна. При появлении первых признаков наступающего неврологического дефицита сознание обычно не нарушается, и на первый план выступают проводниковые и очаговые симптомы. Для ишемического инсульта характерна более частая локализация ишемии в зоне поверхностных (корковых) ветвей артериальной сети - корково-подкорковая локализация ишемии

Клинические проявления зависят от выключаемого артериального бассейна.

В частности, при нарушении кровообращения в средней мозговой артерии развиваются контралатеральная гемиплегия, гемм анестезия и гомонимпая гемианопсия с контралатеральным парезом взора, расстройствами речи в виде моторной и сенсорной афазии (при пораженин доминантного полушария).

При поражении недоминантного полушария развивается апраксия и синдром игнорирования половины пространства.

Закупорка внутренней сонной артерии приводит к развитию инфаркта в центральнолатеральной части полушария. При этом возникают симптомы, аналогичные поражению средней мозговой артерии, с добавлением нарушения зрения на стороне закупорки (перекрестный оптикопирамидный синдром).

Окклюзия передней мозговой артерии проявляется параличом контралатеральной ноги, контралатеральным хватательным рефлексом Янишевского-Бехтерева (непроизвольное схватывание и удержание предмета, которым производится штриховое раздражение кожи ладони у основания пальцев), патологическим симптомом Кохановского (одностороннее прищуривание, усиливающееся при пассивном поднимании век больного; наблюдается на стороне пораженной лобной доли). При исследовании мышечного тонуса выявляется спастичность с непроизвольным противодействием пассивным движениям в паретичной конечности. Отмечается нарушение когнитивных функций с персеверацией, абулией, астазией-абазией; ледержание мочи.

Нарушение кровотока в задней мозговой артерии проявляется контралатеральной гомонимной rемианопсией, амнезией, дислексией, агнозией, цветовой амнестической афазией, легким контралатеральным гемипарезом (больше в проксимальных отделах ноги), контралатеральной гемианестезией, умеренной гемиатаксией, иногда гемибаллизмом.

Окклюзия ветвей вертебрально-базилярного бассейна проявляется сочетанием симптомов нарушения функции различных отделов ствола мозга и мозжечка; нередко формируются альтернирующие гемипарезы Вебера, Фовилля, Мильяра-Гублера и др., псевдобульбарный парез (дизартрия, дисфагия, дисфония), эмоциональ ная лабильность.

При тромбозе задней нижней мозжечкавой артерии или внутричерепной части позвоночной артерии передслиянием ее в базилярную артерию развивается инфаркт в заднелатеральной зоне продолговатого мозга и в мозжечке со своеобразным клиническим симптомокомплексом (синдром ВалленбергаЗахарченко): на стороне очага выявляется гипестезия на лице по сегментарному типу (диссоциированная), снижается роговичный рефлекс, синдром Бернара-Горнера, парез мягкого неба и мышц глотки с нарушением глотания и снижением глоточного рефлекса, осиплостью голоса, гемматаксия и нистагм при взгляде в сторону этого очага поражения. На противоположной стороне тела отмечается снижение болевой и температур ной чувствительности по геммтипу (альтернирующая гемианестезия). В первые часы развития инсульта наблюдается головокружение, тошнота, рвота, упорная икота. При полной закупорке базилярной артерии быстро наступает летальный исход.

Лечение.

Необходимо проведение экстренной терапии и мероприятий, указанных при лечении геморрагических инсультов (особенно если больной находится в сопорозном или коматозном состоянии).

Целесообразность назначения антикоаrу лянтов определяется сроком заболевания и сопутствующей патологией. На ранних сроках тромботического ишемического инсульта на фоне нормального или умеренно повышенного АД можно проводить тром болизис стрелтокивазой или тканевым активатором плазминогена. Из антикоаrулянтов применяют гепарин по 5000 ЕД подкожно каждые 4-6 ч в течение 7- 14 дней под контролем времени свертывания крови. При высоком АД антикоагулянты не назначают, чтобы не спровоцировать переход ишемическоrо инсульта в геморрагический. Применяются антиагреганты: ацетилсалициловая кислота (тромбо-АСС) по 100 мг 2 раза в сут., дипиридамол по 75 мг в сут., тиклопидин по 250 мг 3 раза в сут.; вазоактивные препараты: винпоиетин (кавинтон) по 10-20 мгjсут. в/в капельно на физиологическом растворе в течение 10 дней, затем перорально по 5 мг 3 раза в сут., 2 мес.; Вессел Дуэ Ф по 2 мл в/м ежедневно, 15 дней; актовегин по 5 мл в/в капельна или в/м, 20 дней; кортексии по 10 мг в/м ежедневно в течение 10 дней и др. Полезно введение мнетенона по 1 мл в/м или в/в. Для уменьшения отека мозга вводят глицерин, маннитол, лазикс. Оперативное лечение: при стенозе сонной артерии свыше 70% проводятся эндартерэктомия, экстра-интракаротидное шунтирование, стентирование сонной артерии. Прогноз. Около 20% больных с ишемическим инсультом погибают в стационаре. Скорость и степень восстановления неврологических функций зависят от возраста пациента.

50.Поражение нервной системы при ревматизме. Инфекционная хорея.Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Инфекционно-аллергическое заболевание, при котором наряду с поражением суставов, сердца в процесс вовлекается ЦНС.

Патогенез

При ревматическом энцефалите имеется диффузное поражение коры головного мозга, подкорковых узлов, мозгового ствола и оболочек мозга. Характерны сосудистые изменения в виде эндартериита, панваскулита или периартериита с воспалительными явлениями в виде муфт и периваскулярной инфильтрации, изменения глии в виде глиозных узелков и розеток.

Клиника

Начало заболевания острое и сопровождается повышением температуры до 38-39"С, головной болью, головокружением, рвотой или тошнотой, менингеальными явлениями. Очаговые симптомы вариабельны: корковые, капсулярные, стволовые, гипоталамические или стриарные. Характерны гиперкинезы: хореоформные, хореоатетозные, миоклонические, тики, торсионный спазм. Часто появляются иллюзии, галлюцинации, страх, ослабление внимания, бредовые состояния, расстройства настроения со склонностью к депрессии, плаксивостью и эмоциональной неустойчивостью. Нередко возникают нарушения сна, иногда эпилептические припадки, гипоталамические пароксизмы, глазодвигательные расстройства, парез взора вверх и др. Выражены вегетативные нарушения: мраморность кожи, потливость, цианоз и похолодание конечностей, стойкий красный дермографизм, тахикардия, рвота, одышка. Нередко имеются оболочечные симптомы. В цереброспинальной жидкости повышено давление, лимфоцитарный плеоцитоз. Диагноз основывается на данных анамнеза (ангина, полиартрит, ревматический эндоили миокардит, рецидивы заболевания, склонность к гиперергическим реакциям, субфебрильной температуре), изменении крови (лейкоцитоз, увеличенная СОЭ). Ревматический энцефалит у детей развивается после периода недомогания, во время которого дети жалуются на головную боль, утомляемость, двоение в глазах или своеобразные зрительные ощущения (круги, зигзаги, нити, полосы перед глазами), головокружение; наблюдаются расстройство сознания, галлюцинации - слуховые, зрительные (перед глазами проходят какие-то тени, фигуры и др.), обонятельные, психосенсорные расстройства (предметы то приближаются, то удаляются, то увеличиваются, то уменьшаются, изменяется их форма, буквы наслаиваются одна на другую, строки делаются косыми и чтение затрудняется). Иногда появляются идеи преследования и отношения или ипохондрические реакции. Психические расстройства при ревматическом энцефалите следует отличать от шизофрении. Малая хорея. Появляется при ревматизме у детей, чаше у девочек, в холодное время, после ангины или гриппа.

Наблюдаются поражение сосудов мозга (фиброз и гиалиноз), повышение проницаемости сосудистых стенок, нарушение питания и некрозы мозговой ткани. Воспалительные и дегенеративные изменения преобладают в стриатуме (скорлупа, хвостатое тело) и люисовом теле, в области верхних ножек мозжечка. Дети становятся капризными, раздражительными, жалуются на головную боль, боли в ногах, иногда наблюдается бессонница. Появляются излишняя жестикуляция и гримасы, дети усиленно размахивают руками при ходьбе, делают причудливые движения пальцами. Речь становится толчкообразной. Хореатические движения бывают беспорядочными, возникают то в руке, то в ноге, то в лице, то в туловище. Подергивания усиливаются при волнении и исчезают во сне. Наблюдаются частое мигание, затруднение глотания, жевания, походки. Хореоатетозный гиперкинез сочетается с застыванием голени в положении разгибания (симптом Гордона). Температура субфебрильная. При малой хорее обычно бывает ревмокардит. В крови - лейкоцитоз и лимфоцитоз.

Лечение.

Строгий постельный режим. Так как длительные гиперкинезы утомляют, истощают больных, то необходимо удлинить сон. Для этого назначают снотворные: люминал, бромиды, применяют теплые ванны. Из лекарственных веществ назначают пенициллин, пирамидон, уротропин, сульфаниламиды, бутадион, салициловый натрий в больших дозах, например в следующей прописи вместе с адониленом и бромом.

Детям 5—10 лет эту микстуру дают по 1 чайной ложке 3—4 раза в день, детям 10—12 лет — по 1 десертной ложке 3 раза в день, детям старше 12 лет — по 1 столовой ложке 3 раза в день. Показаны препараты мышьяка, например фовлеров раствор по 5—10 капель 3 раза в день. Используется также кортизон или АКТГ в сочетании с аскорбиновой кислотой.

Положительные результаты получены при лечении хореи электросном в сочетании с лекарственной терапией. Во время сильных гиперкинезов необходимо следить, чтобы больной не упал, не ушибся, не нанес себе повреждений, для чего рекомендуется спинки кровати покрывать мягкими (ватными) чехлами. Иногда необходимо кормить детей с ложки, так как они разбрасывают пищу и сами не могут есть.

51. Острый миелит. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

Миелит - воспаление спинного мозга, при котором поражается как белое, так и серое вещество.

Этиология и патогенез.

Выделяют инфекционные, интоксикационные и травматические миелиты. Инфекционные миелиты могут быть первичными, вызванными нейронирусами (Herpes zoster, вирусы полиомиелита, бешенства), обусловленными туберкулезным или сифилитическим поражением. Вторичные миелиты возни кают как осложнение общеинфекционных заболеваний (корь, скарлатина, тиф, пневмония, грипп) или какого-либо гнойного очага в организме и сепсиса. При первичных инфекционных миелитах инфекция распространяется гематогенно, поражению мозга предшествует виремия. В патогенезе вторичных инфекционных миелитов игра ют роль аллергический фактор и гематогенный занос инфекции в спинной мозг. Интоксикационные миелиты встречаются редко и могут развиваться вследствие тяжелых экзогенных отравлений или эндогенной интоксикации. Травматические миелиты возникают при открытых и закрытых травмах позвоночника и спинного мозга с присоединением вторичной инфекции. Нередки случаи поствакцинального миелита.

Патоморфология.

Макроскопически вещество мозга дряблое, отечное, выбухает; на разрезе рисунок «бабочки>> смазан. Микроскопически в области очага обнаруживаются гиперемия, отек, мелкие кровоизлияния, инфильтрация форменными элементами, гибель клеток, распад миелина.

Клиническая картина

Развивается остро или подостро на фоне общеинфекционных симптомов: повышения температуры до 38-39"С, озноба, недомогания. Неврологические проявления миелита начинаются с умеренных болей и парестезий в нижних конечностях, спине и груди, носящих корешковый характер. Затем в течение 1-3 дней появляются, нарастают и достигают максимума двигательные, чувствительные и тазовые расстройства. Характер неврологических симптомов определяется уровнем патологического процесса. При миелите поясничной части спинного мозга наблюдаются периферический параларез или параплегия нижних конечностей с атрофиями, реакцией перерождения, отсутствием глубоких рефлексов, тазовые расстройства в виде истинного недержания мочи и кала. При миелите грудной части спинного мозга возникают спастический паралич ног с гиперрефлек сией, клонусами, патологическими реф ексами, выпадением брюшных рефлексов, тазовые нарушения в виде задержки мочи и кала, переходящей в недержание. При внезапно развивающихся поперечных миелитах мышечный тонус независимо от локализации очага может быть низким в течение пекотарого времени вследствие явлений диашиза. При поражении спинного мозга на уровне шейного утолщения развиваются верхняя вялая и нижняя спастическая параплегия. Миелит в верхнешейной части спинного мозга характеризуется спастической тетраплегией, поражением диафрагмальнаго нерва с расстройством дыхания, иногда бульбарными нарушения ми. Нарушения чувствительности в виде гипестезии или анестезии носят проводникавый характер всегда с верхней границей, соответствующей уровню поражениого сегмента. Быстро, иногда в течение первых дней, развиваются пролежни на крестце, в области больших вертелов, бедренных костей, стоп. В более редких случаях воспалительный процесс охватывает только половину спинного мозга, что дает картину синдрома Броун-Секара. Описаны формы подострого некротического миелита, для которого характерно поражение пояснично-крестцовой части спинного мозга с последующим распространением патологического процесса вверх, развитием бульбарных нарушений и летальным исходом. В цереброспинальной жидкости при миелитах обнаруживаются повышенное содержание белка и плеоцитоз. Среди клеток могут быть по линуклеары и лимфоциты. При ликвородинамических пробах блок отсутствует. В крови отмечаются увеличение СОЭ и лейкоцитоз со сдвигом формулы влево.

Течение и прогноз.

Течение заболевания острое, процесс достигает наибольшей выраженности через несколько дней, а затем на протяжении нескольких недель остается стабильным. Восстановительный период продолжается от нескольких месяцев до 1-2 лет. Быстрее и раньше всего восстанавливается чувствительность, затем функции тазовых органов; двигательные нарушения регрессируют медленно. Нередко остаются стойкие параличи или парезы конечностей. Самыми тяжелыми по течению и прогнозу являются шейные миелиты вследствие тетраплегии, близости жизненно важных центров, дыхательных нарушений. Неблагаприятный прогноз при миелитах нижнегрудной и пояснично-крестцовой локализации вследствие тяжелого поражения, плохого восстановления функций тазовых органов, присоединения вторичной инфекции (пролежней, уросепсиса).

Диагноз и дифференциальный диагноз.

Острое начало заболевания с быстрым развитием поперечного поражения спинного мозга на фоне общеинфекционных симптомов, наличие воспалительных изменений в ликворе при отсутствии блока субарахноидального пространства делает диагноз достаточно ясным. Однако очень важно своевременно диагностировать эпидурит, клиническая картина которого в большинстве случаев неотличима от миелита, но при котором требуется неотложное хирургическое вмешательство. В сомнительных случаях следует прибегать к эксплора тивной ламинэктомии. При диагностике эпидурита следует иметь в виду наличие гнойного очага в организме, появление корешковых болей, синдром нарастающей компрессии спинного мозга. Острый полирадикулоневрит Гийена-Барре отличается от мнелита отсутствием проводниконых нарушений чувствительности, спастических явлений и тазовых расстройств. Опухоли спинного мозга отличаются медленным течением, с четко очерченной стадией корешковых болей, наличием белково-клеточной диссоциации в цереброспинальной жидкости, блока при ликворадинамичес ких пробах. Гематомиелия и гематорахис возникают внезапно, не сопровождаются подъемом температуры; при гематомиелии

поражается в основном серое вещество; при кровоизлиянии под оболочки возникают менингеальные симптомы. В анамнезе часто можно выявить указания на травму. При остром поперечном пораженин спинного мозга необходима дифференциация от острого нарушения спинномозгового кровообращения. Можно заподозрить рассеянный склероз, однако для него характерны избирательное поражение белого вещества, быстрый и значительный регресс симптомов через несколько дней или недель, наличие признаков рассеянного поражения спинного и головного мозга. Хронический менингомиелит отличается более медленным развитием, отсутствием повышения температуры и нередко обусловлен сифилитическим поражением, что устанавливается с помощью серологических реакций.

Лечение.

Во всех случаях следует назначать антибиотики широкого спектра действия в максимально высоких дозах. Для уменьшения болей и при высокой температуре показаны антипиретики. Применяют глюкокортикоидные гормоны в дозе 50-100 мг в сутки (или эквивалентные дозы дексаметазона или триамцинолона), АКТГ в дозе 40 ЕД дважды в день в течение 2-3 нед. с постепенным снижением дозы. Особое внимание следует обратить на предупреждение развития пролежней и восходящей урогенитальной инфекции. Для профилактики пролежней, часто возникающих над костными выступами, больного необходимо укладывать на круг, под пятки подкладывать ватные прокладки, ежедневно протирать тело камфорным спиртом, менять положение. При появлении пролежней некротические ткани иссекают и накладывают повязки с пенициллиновой или тетрациклинавой мазью, мазью Вишневского. Для предупреждения образования пролежней и после их появления проводят ультрафиолетовое облучение ягодиц, крестца, стоп. В первый период заболевания задержку мочи иногда удается преодолеть применением антихолинэстеразных препаратов; если же это оказывается недостаточным, необходима катетеризация с промыванием мочевого пузыря антисептическими растворами. Для предупреждения развития контрактур с первого дня болезни следует проводить пассивную ЛФК и укладывать больного в постели, разогнув ноги в тазобедренных и коленных суставах и согнув в голеностопных, для чего используются валики и специальные шины. После острого периода (2-4 нед. в зависимости от тяжести заболевания) нужно переходить к более активным восстановительным мероприятиям: массажу, пассивной и активной ЛФК, иглотерапии, физиотерапии. Показавы витамины группы В, прозерин, дибазол, галантамин, биостимуляторы, рассасываюшие препараты. При резкой спастичности применяют седуксен, элениум, мелликтин, баклофен, мидокалм, сирдалуд. В дальнейшем рекомендуется санаторно-курортное лечение. Трудоспособность определяется локализацией и распространенностью процесса, степенью нарушения двигательных и тазовых функций, чувствительных расстройств. В остром и подостром периодах больные временно нетрудоспособны. При хорошем восстановлении функций и возможности возвращения к работе больничный лист может быть продлен до практического выздоровления. При остаточных явлениях в виде незначительного нижнего парапареза со

слабостью сфинктеров больным устанавливают III группу инвалидности. При умерен ном нижнем парапарезе, нарушении походки и статики больные не могут работать в обычных производственных условиях и признаются инвалидами 11 группы. Если больные нуждаются в постоянном постороннем уходе (параплеrии, тетрапарезы, нарушения функций тазовых органов), им устанавливают 1 группу инвалидности. Если при динамическом наблюдении во МСЭК и лечебных учреждениях в течение 4 лет восстановления нарушенных функций не происходит, группа инвалидности устанавливается бессрочно.

52. острый рассеянный энцефаломиелит. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика.

Этиология и патогенез.

Доминирует мнение об инфекционном происхождении этого заболевания. Чаще всего заболевание развивается на фоне перенесенной респираторной инфекции или на фоне гнойного синусита, отита. Точного возбудителя идентифицировать пока не удалось. Однако в патогенезе болезни ведущую роль играют аллергические реакции, приводящие к де миелинизирующему процессу в головном и спинном мозге.

Основу патаморфологического процесса составляют периваскулярные множественные очаги демиелинизации с участием микроглии. Локализация процесса различна: белое вещество больших полушарий мозга, ствол мозга, спинной мозг. Периаксиальный демиелинизирующий процесс обнаруживается и в спинномозговых корешках и нервах конечностей.

Клиническая картина.

Начинается заболевание остро, часто имитируя респираторную инфекцию. Повышается температура тела, иногда значительно. Возникают головная боль, общее недомогание, психомоторное возбуждение, парестезии. Могут быть выражены общемозговые симптомы. Обычно выявляются менингеальные знаки. На их фоне через 2-3 дня присоединяются очаговые симптомы, указывающие на локализацию поражения в полушарии или стволе мозга, а также в спинном мозге. Спинальные симптомы проявляются пара и тетрапарезами, обычно центрального характера, однако иногда наблюдаются явления периферического пареза. Часто возни кают расстройства чувствительности по проводниковому типу и нарушения функций тазовых органов. Возможен синдром Броун-Секара. При преимущественной локализации в стволе мозга развиваются бульбарные парезы, к этому иногда присоединяются признаки поражения отводящего и лицевого нервов. В процесс вовлекаются и зрительные нервы по типу ретробульбарного неврита. Возникает гемипарез. Мозжечковые расстройства имеются часто в виде нистагма и динамической атаксии. В ликворе при остром рассеянном энцефаломиелите обнаруживается небольшое увеличение содержания белка, лимфоцитарный плеоцитоз (20-100 • 106/л). В острый период заболевания в крови отмечаются умеренный лейкоцитоз, увеличение СОЭ.

Течение и прогноз.

Рассеянный энцефало миелит протекает по типу острого заболевания с быстрым нарастанием симптомов и дальнейшим их регрессом. В некоторых случаях заболевание развивается подостро, когда симптомы прибавляются в течение нескольких недель. Прогноз благоприятный. Обычно наступает полное выздоровление, однако иногда остаются парезы, расстройства чувствительности, снижение зрения. Встречается и тяжелое течение острого рассеянного энцефаломиелита с нарущением сознания, выраженными бульбарными расстройствами и летальным исходом.

Диагностика.

Диагноз основывается на остром инфекционном начале, наличии симптомов мультифокального полисистемного поражения. Дифференцировать рассеянный энцефаломиелит следует от энцефаломиелитов при кори, ветряной оспе, краснухе. Основное значение при этом имеют данные анамнеза. Более сложен дифференциальный диагноз с рассеянным склерозом. В большинстве случаев окончательный диагноз устанавливается после длительного наблюдения. Наличие рецидивов и ремиссий свидетельствует о рассеянном склерозе.

Лечение.

Симптоматическое. В острый период показаны десенсибилизирующие, дегидратирующие препараты. Назначают АКТГ (до 80 ЕД в день) или кортикостероиды, иммуноглобулины. При выраженных бульбарных нарушениях проводят реанимационные мероприятия. Используют глиатилин, дибазол в малых дозах, витамины группы В, ноотропные, нейропротекторные препараты.

53. Геморрагический инсульт. Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика мозга.

Геморрагические церебральные инсульты

Инсульт (лат. insultus - скакать, прыгатъ, приступ, мозговой удар; греч. apoplexia - удар, апоплектический удар; внезапно или очень быстро наступающее прекращение деятельности головного мозга или его отдельных частей вследствие острого расстройства кровообращения в мозге (кровоизлияние,

тромбоз, эмболия и т.п.), сопровождающееся потерей сознания и обычно параличом половины тела) - острое нарушение кровообращения в головном и спинном мозге с развитием стойких симтомов поражения ЦНС, вызванных инфарктом или кровоизлиянием в мозговое вещество.

Этиология и патогенез.

Патология сосудов головного мозга (атеросклероз, амилоидная ангиопатия). Разрывы внутричерепных аневризм или артериовенозных мальформаций, церебральный артериит, болезнь мойа-мойа, фибромускуляриал дисплазия, геморрагические диатезы, применение антикоагулянтов, серповидноклеточная анемия, гомоцистеинурия, лейкозы, травма черепа и головного мозга с поражением его сосудов, а также кровоизлияния в первичную или метастатическую опухоль головного мозга. Факторами риска являются артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, физическое перенапряжение, гиперлипидемия, энцефалиты и др. Внутричерепные кровоизлияния развиваются по двум вариантам: разрыв сосудистой стенки и диапедез. Нормальная сосудистая стенка обычно выдерживает даже самое высокое АД. Разрывы сосудистой стенки возникают в местах их предварительного изменения - на месте атеросклеротической бляшки с распадом, на участке воспалительного поражения сосуда или в зоне врожденной неполноценности в строении сосудистой стенки с аневризматическими изменениями (мелкие - милиарные или крупные артериальные аневризмы). Разрыв может быть результатом длительного воздействия высокого АД или ишемии, обусловленной локальным тромбозом. Существуют и артериовенозные аневризмы, которые могут вызывать спонтанные внутричерепные кровоизлияния. Как показывают данные компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и аутопсий, кровоизлияния могут возникать практически в любой области мозга. Внутримозговые кровоизлияния при артериальной гипертензии обычно бывают единичными, обширными и нередко с катастрофическим течением. К наиболее тяжелым клиническим последствиям приводят кровоизлияния в область базальных ганглиев, внутренней капсулы, таламуса, мозжечка и ствола мозга. Образовавшаяся гематома расслаивает, сдавливает и смещает прилегающую ткань. Большие гематомы вызывают повышение внутричерепного давления. Давление, создаваемое супратенториальной гематомой и сопугствующим отеком, может привести к транстенториальному вклинению, вызьmающему сдавпение ствола, и часто вrоричным кровоизлияниям в среднем мозге и мосту из-за нарущения венозного отrока из задней черепной ямки по большой вене мозга (вена Галена). Гемаrомы в мозжечке, увеличиваясь, мoгyт вызвать блокаду желудочковой системы с развитием острой гидроцефалии или сдавление ствола мозга. В обоих случаях это проявляется сопором или комой. Спонтанные внуrримозговые кровоизлияния, в том числе с прорывом в желудочки мозга или в субарахноидальное пространство, составляет от 15 до 20% среди всех мозговых инсультов.

Клиническая картина.

Внутримозговые кровоизлияния обычно начинаются остро, с головной боли, на фоне которой появляются и постепенно нарастают неврологические расстройства. Обширные кровоизлияния в полушариях обычно вызывают гемипарез, а в задней черепной ямке - симптомы поражения мозжечка или ствола мозга ( содружествеиное отклонение глазных яблок в сторону, офтальмоплегия, «точечные» зрачки, стерторозное дыхание, кома). Часто наблюдается потеря сознания, которая на ступает уже в первые минуты или развивается постепенно. Нередко отмечаются тошнота, рвота, спутанность сознания, фокальные или генерализованные судороги. Обширные кровоизлияния более чем у половины больных несовместимы с жизнью и заканчиваются в течение несколькихдней летальным исходом. У выживших сознание возвращается, неврологический дефицит постепенно регрессирует по мере рассасывания излившейся крови. Гематома в области базальных ядер и внутренней капсулы вызывает контрала теральные гемипарез, гемманестезию и гомонимную гемианопсию (три геми-), афазию (при пораженин доминантного полушария) или анозогнозию (при пораженин субдоминантного полушария). При больших гематомах нарушается сознание вплоть до развития комы. По отношению к внутренней капсуле гематомы этой локализации делятся на три варианта: латеральная гематома (при сохранной внутренней капсуле гематома располагается латерально - в узлах основания мозга), медиальная (располагается кнутри от внутренней капсулы) и тотальная (гематома

разрушает как внутреннюю капсулу, так и медиальные и латеральные от нее структуры uентра полушарий мозга . Уточнение варианта такой гематомы с помощью компьютерной томографии имеет важное значение при определении лечебной тактики с нейрохирургическим вмешательством. Кровоизлияние в таламус может привести к контралатеральной гемианестезии и rемиатаксии, гомонимной rемианопсии, возможны гемипарез, амнезия и нарушения речи (при поражении доминантного полушария). В последующем могут появиться гиперпатия и спонтанные боли на стороне гемианестезии (таламические боли). При внутримозжечковой гематоме вы являются динамическая и статическая атаксии, нарушения сознания. Классические симптомы кровоизлияния в мост мозга: кома, сужение зрачков вплоть до точечных с сохранением их реакпии на свет, сходящееся косоглазие, парез жевательных мышц с отвисанием нижней челюсти (рот открыт) и тетраплегия с децеребрационной ригидностью.

Диагноз и дифференциальный диагноз.

Диагностика самого инсульта обычно затруднений не вызывает. Однако нередко врачу приходится проводить первичное обследование пациента, находящегося в коматозном или сопорозном сознании, при отсутствии анамнестических сведений. В таких случаях приходится проводить дифференциальный диагноз со многими заболеваниями, проявляющимися тяжелой как эндогенной, так и экзогенной интоксикацией, а также с черепно мозговой травмой. Наиболее часто эндогенная интоксикация с нарушениями сознания наблюдается при заболеваниях печени (печеночная кома), почек (уремическая кома), поджелудочной железы (диабетическая - гипогликемическая или гипергликемическая кома). Среди экзогенных интоксикаций часто встречаются алкогольная и медикаментозные отравления (барбитуратами, седативными средствами, наркотиками и др.). Для инсульта характерно наличие гемиплегии и нарушений чувствительности. Если пациент в сознании, то эти проводниковые признаки поражения головного мозга легко выявить. При выключенном сознании это также возможно по данным осмотра. Больных, находящихся в коматозном состоянии, обычно укладывают на спину. При геморрагическом инсульте характерно красное одутловатое лицо (внутричерепные сосуды спазмированы или сдавлены гематомой, поэтому больше крови попадает в систему наружной сонной артерии, также затруднен венозный отток от мягких тканей лица в череп из-за высокого внутричерепного давления), напряженный замедленный пульс и высокое АД (выше 180-200 мм рт.ст.). Вместе с тем следует помнить о том, что после разрыва крупного артериального сосуда в черепе возможно рефлекторное снижение АД уже в первые минуты инсульта, поэтому при измерении Ад врачом оно может быть уже сниженным, по сравнению с АД на момент самого инсульта. Дыхание обычно храпящее (стерторозное) или Чейна-Стокса. Нередко наблюдается задержка мочи (возможно и недержание). Вследствие нарушения функции терморегуляции на уровне гипоталамуса вскоре повышается температура тела до субфебрильных цифр. Все эти симптомы являются общемозговыми и встречаются при внутримозговой гематоме любой локализации. Признаки наличия гемиплегии: поворот глазных яблок в сторону очага (выключен центр содружествеиных движений глазных яблок, который находится во второй лобной извилине), т.е. «больной смотрит на очаг>>. Нередко можно выявить анизокорию: мидриаз на стороне очага (вследствие сдавления глазадвигательного нерва в месте прохождения его через мозжечковый намет) с отсутствием реакции этого зрачка на свет; при наличии миоза возникает подозрение на поражение моста мозга. Наблюдается асимметрия лица: на стороне гемиплегии сглажена носогубная складка, снижен мышечный тонус круговой мышцы рта и щечной мышцы - это проявляется тем, что щека <<Парусит>> при выдохе (больной как будто<<курит трубку>>). В парализованных конечностях снижен мышечный тонус. В этом можно убедиться, если обе руки пассивно поднять, заложить за голову и затем отпустить: парализаванная рука па дает как плеть, а непаретичная рука плавно спускается по шее и туловищу. В положении лежа строго на спине наблюдается ротирование паретичной стопы и голени кнаружи (симптом ротированной стопы Н.К.Боголепова). На этой же стороне выявляется знак Бабинского. Гемианестезию определяют по наличию реакции больного на интенсивно вызываемую боль (покалывание вокруг ноздрей, сдавление мочек уха, щипки на руках, туловище и ногах). При болевых раздражениях на стороне сохраненной чувствительности появляется гримаса на лице и отдергивание раздражаемой конечности. В случае анестезии таких феноменов нет (естественно, они отсутствуют и при агональной коме). Обнаружение перечисленных выше признаков

позволяет диагностировать церебральную природу комы или сопора. Такой больной подлежит неврологическому обследованию для решения вопроса о характере мозгового инсульта - геморрагия или ишемия. Для этого проводится люмбальная пункция, при которой осторожно извлекают мандрен и по частоте капель вытекающего ликвора оценивают его давление (более точно ликворное давление можно исследовать с помощью водяного манометра). В случае попадания крови в субарахноидальное пространство ликвор становится розовым или ксантохромным (желтым). При люмбальной пункции необходима осторожность, поскольку из-за колебания давления цереброспинальной жидкости в момент ее извлечения можно спровоцировать транстенториальное или мозжечковое вклинение. При появлении признаков вклинения (нарушение дыхания, брадикардия, анизокория) требуется срочно через эту же пункционную иглу ввести эндолюмбально 10-20 мл физиологического раствора или воздуха, кислорода. В клиническом анализе крови выявляются лейкоцитоз свыше 9·109/л, увеличенная СОЭ. Клинически часто бывает трудно отличить небольшое кровоизлияние в мозг от ишемического инсульта, когда мало выражены или отсутствуют общемозговые симптомы. В таких случаях методом выбора является компьютерная томография, так как зона гематомы при этом легко распознается как область повышенной плотности. Магнитно-резонансная томография также помогает отличить геморрагическую зону от ишемической. Практическое значение этих методик ограничивается только недостаточной их доступностью из-за отсутствия этих томографов во многих лечебных учреждениях страны. Очаги свежего кровоизлияния в мозг можно выявить и с помощью ультразвуковых методов. Чтобы определить причину геморрагического инсульта, необходимо провести исследование сосудистой системы головного мозга (церебральную ангиографию, транскраниальную допплерографию, дуплексное сканирование) с целью визуализации возможной аневризмы, стенозирования, патологической извитости или аномального строения сосудов мозга. Полезную информацию можно получить при офтальмоскопии, ЭЭГ, ЭКГ, РЭГ, эхоэнцефалоскопии.

Лечение.

Неотложная помощь больному в коматозном состоянии включает поддержание проходимости дыхательных путей, адекватное снабжение кислородом, введение необходимого количества жидкости и питательных веществ (внутривенно капельно или через зонд в желудок), контроль за функцией мочевого пузыря и кишечника, меры по профилактике пролежней. Проводится лечение сердечной недостаточности, аритмий, выраженной артериальной гипертензии, интеркуррентной респираторной инфекции. При злокачественной артериальной гипертензии лучше использовать вазодилататоры (нитропруссид натрия, никардипин, эналаприл). При артериальной гипотензии вводят допамин, фенилэфрин, норэпинефрин и др. Барбитураты и другие седативные средства противопоказаны, так как они увеличивают риск угнетения дыхания и последующей пневмонии. Вводятся ноотропные препараты, глиатилин (хорошо восстанавливает функцию ретикулярной формации ствола мозга, чем способствует пробуждению сознания), противоотечные и снижающие внутричерепную гипертензию средства (лазикс, маннитол). В целях профилактики судорожных приступов назначают фенитоин, вальпроаты. Пассивные движения, особенно в парализованных конечностях, и дыхательные упражнения следует начинать по возможности раньше (уже с первых суток с момента инсульта). Для облегчения головной боли можно применять кодеин по 60 мг каждые 4 ч, ненаркотические анальгетики, для устранения психомоторного возбуждения - диазепам, тошноты и рвоты - прохлорперазин. При подтверждении наличия внутричерепной гематомы нейровизуализационнымиметодиками всегдаобсуждается возможность оперативного лечения. Хирургическая эвакуация обширных кровоизлияний, вызывающих смещение мозговых структур, часто спасает жизнь больным с гематомами полушарий мозжечка величиной более 3 см в диаметре. Ранняя эвакуация латеральных гематом полушария головного мозга передко приводит к удивительно хорошему регрессу проводниковых симптомов. Вместе с тем удаление обширных глубинных гематом полушария мозга (более 20 мл), разрушающих внутреннюю капсулу, не приводит к регрессу гемиплегии и имеет высокую операционную смертность. Ранняя эвакуация гематом лобных полюсов может предотвратить летальный исход, однако у пожилых больных с амилоидной ангиопатией при этом часто возникают повторные кровотечения, что может привести к нарастанию неврологического дефицита.

Реабилитация и уход за больными.

Оказание лечебно-реабилитационной помощи больным с мозговыми инсультами целесообразно осуществлять в специализированных отделениях, работающих по системе мулыидисциплинарных бригад (Unite Stroke), и применением ранней двигательной активности пациента. Программа реабилитации строится с учетом исходного состояния больного и его изменения в процессе лечения, что оценивается лечащим врачом, специалистами по лечебной физкультуре и другими членами мультидисциплинарной бригады (кардиолог, логопед, эрготерапевт, медсестры, психолог). Возможности реабилитации шире у пациентов более молодого возраста - при ограниченном двигательном и сенсорном дефекте, при сохранности психических (когнитивных) функций и благоприятной домашней обстановке. Важное значение имеет раннее начало лечения и постоянная эмоциональная поддержка больного; следует стараться, чтобы больной не замыкался в себе. Сам пациент, его родственники и друзья должны понимать природу заболевания и знать, что улучшение возможно, но лишь спустя определенное время и при должном терпении и настойчивом старании. Психические изменения могут быть как следствием локализации патологического очага (особенно лобной доли и лимбической коры мозга), так и реакцией на связанную с ним ситуацию, их следует предвидеть и своевременно реагировать на них, стараясь успокоить больного и стремясь к пониманию его проблем. Определенную помощь приносит применение антидепрессантов (ципралекс, феварин и др.) и транквилизаторов. В процессе трудовой терапии и лечебной физкультуры особый акцент необходимо делать на использовании пораженных конечностей и восстановлении способности самостоятельно есть, одеваться, пользоваться туалетом и т.п. Часто возникает потребность в специальных приспособлениях (ходунки, поручии

вкоридоре, в туалете, в ванной; коляска и наличие пандуса в подъезде дома). Оптимальная система реабилитационных мероприятий для перенесших мозговой инсульт должна включать реабилитационный стационар больницы, реабилитационный местный санаторий и реабилитационное отделение поликлиники, которое оказывает помощь нуждающимся в ней и на дому.

54.особенности кровоснабжения головного мозга .Преходящие нарушения мозгового кровообращения . Дисциркуляторная энцефалопатия . Этиология, классификация, патоморфология, патогенез, клиника , диагностика, лечение, профилактика

Головной мозг снабжают кровью четыре крупных сосуда: 2 внутренние сонные и 2 позвоночные артерии. Внутренняя сонная артерия является прямым продолжением общей сонной артерии, которая на уровне поперечных отростков позвонков C111-CIV делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. Левая общая сонная артерия отходит от дуги аорты, а правая является ветвью плечеголовного ствола, который также отходит от дуги аорты . В самом начале внутренней сонной артерии имеется ее расширение (sinus caroticus) и небольшое утолщение в его стенке (glomus caroticus), в котором находятся специализированные гломусные клетки, дендриты которых имеют баро- и хеморецепторы. Внутренняя сонная артерия через основание черепа проходит в одноименном канале (canalis caroticus) в пирамиде височной кости. Выйдя из этого канала

вполость черепа, эта артерия проникает в пещеристую венозную пазуху, где образует S-образный изгиб - сифон, состоящий из двух колен. Первой в полости черепа от внутренней сонной артерии отходит глазная артерия (а. ophtalmica). Затем она проходит через твердую мозговую оболочку и в субарахноидальном пространстве располагается вблизи турецкого седла, отдает ветви - переднюю ворсинчатую артерию (а. choroidea anterior) и заднюю соединительную артерию (а. communicans posterior). Затем внутренняя сонная артерия делится на две конечные ветви: переднюю и среднюю мозговые артерии. Две передние мозговые артерии (правая и левая) соединяются между собой короткой непарной передней соединительной артерией. Затем каждая из передних мозговых артерий огибает мозолистое тело, образуя большую дугу на медиальной поверхности полушария. Заканчивается эта артерия в задних отделах теменно-затылочной борозды. От этой артерии по пути ее следования отходят поверхностные и глубинные ветви, число которых индивидуально вариабельно. Основными из них являются переднемедиальные центральные, короткая и длинная центральные, перикаллезная, медиальная лобно-базальная, мозолисто-краевая, парацентральная, предклинная, теменно-затылочная артерии. Корковые ветви передней мозговой артерии снабжают кровью

медиальную поверхность лобной доли, верхнюю лобную извилину, верхнюю часть центральных извилин, частично верхнюю теменную извилину.Глубинные ветви этой артерии кровоснабжают головку хвостатого ядра, переднее бедро внутренней сумки, переднюю часть скорлупы, часть бледного шара, белое вещество медиобазальной части полушария впереди от хиазмы. Средняя мозговая артерия (а. cerebri media) является прямым продолжением внутренней сонной артерии и погружается в сильвиеву щель (art. fossae Sylvii). От нее отходят поверхностные и глубинные ветви. Поверхностные ветви: латеральная орбито фронтальная, прероландова, роландова, передняя и задняя теменные, артерия угловой извилины, передняя височная артерия, задняя височная артерия. Глубинные ветви средней мозговой артерии: передняя ворсинчатая артерия (имеет ворсинчатые ветви бокового и III желудочков, ветви переднего продырявленного вещества), ветви к зрительному тракту, латеральному коленчатому телу, внутренней капсуле, бледному шару, хвостатому ядру, серому бугру, ветви к ядрам гипоталамуса и миндалевидного тела; конечные ветви снабжают красное ядро и черную субстанцию, покрышку среднего мозга.