- •2. Дальность видимости горизонта и ориентиров в море

- •Видимый горизонт наблюдателя

- •3. Системы счета направлений. Круговая и четвертая система счета. Перевод из одной системы счета в другую.

- •5. Морские навигационные карты в проекции Меркатора. Требование к морской навигационной карте: содержание и оформление. Класификация морских навигационных карт.

- •6.Графические счисления пути судна. Дрейф от ветра.

- •7. Описать методы определения места судна визуальными способами.

- •8.Перечислить основные електронавигационные приборы на судне и дать их краткую характеристику.

- •Список литературы:

Вариант 1 .

Дать определения понятиям: географические координаты. Разности широт и долгот.

Дальность видимости горизонта и ориентиров в море.

Системы счета направлений. Круговая и четвертая система счета. Перевод из одной системы счета в другую.

4.Определения направлений в море с помощью магнитных компасов. Магнитное склонение. Магнитные направления. Девиация магнитного компаса. Компасные направления. Поправка магнитного компаса и ее определение.

5. Морские навигационные карты в проекции Меркатора. Требование к морской навигационной карте: содержание и оформление. Класификация морских навигационных карт.

6. Графические счисления пути судна. Дрейф от ветра.

7. Описать методы определения места судна визуальными способами.

8. Перечислить основные электронавигационные приборы на судне и дать их краткую характеристику.

Дать определения понятиям:Географические координаты.Разности широт и долгот.

Пусть судно и находящийся на нем наблюдатель расположены в точке М на поверхности Земли (см. рис. 2). Проведем параллель и меридиан этой точки, отметив пересечение последнего с экватором в точке К.

Положение точки на поверхности шара определяется двумя сферическими координатами — широтой ф и долготой X.

Широта — угол между плоскостью экватора и линией, соединяющей место наблюдателя на поверхности Земли с центром земного шара. Так, широта точки М выражается центральным углом МОК, измеряемым дугой меридиана КМ. Широта ф измеряется в пределах от 0 до 90° от экватора в сторону географических полюсов ц имеет наименование N — северная или Э — южная в зависимости от того, в каком полушарии находится наблюдатель. Таким образом, географическая параллель ММ'М" является геометрическим местом точек, имеющих одну и ту же широту.

Широта точек, расположенных на. экваторе, равна 0°, широта северного полюса — 90°Ы, а широта южного полюса — 90°8.

Долгота — двугранный угол между- плоскостями нулевого (гринвичского) меридиана и меридиана наблюдателя (точки М). Этот угол измеряют меньшей дугой экватора (но не параллели), заключенной между указанными меридианами, от 0 до 180° в обе стороны от начального (гринвичского) меридиана. Так, долгота точки М (см. рис. 2 и 3) измеряется дугой экватора

Долгота имеет наименование О134 — восточная или Ш — западная, в зависимости от того, в каком полушарии (западном или восточном) находится наблюдатель.

Таким образом, географический меридиан РпМРз является геометрическим местом точек, имеющих одну и ту же долготу.

Долгота точек, расположенных на гринвичском меридиане (Р„ 0Р3— — рис. 2 или РпС7 — рис. 3), равна 0°; долгота точек, расположенных на меридиане Рп С?' Р3 (см. рис. 2), равна 180° О51* или 180° №.

Морские карты крупных масштабов (см. § 78), предназначенные

для плавания вблизи берегов, позволяют снимать с них географические координаты точки с точностью до десятых долей минуты дуги. Так, маяк Аркона имеет координаты ср = 54°40', 8И и X = 13°26',108*; маяк Балье ср = 530ЗР,7М и X = 9°047,_905‘; маяк Гельголанд ср = = 54°11',0!Ч и X =7°53,1|00**;

2. Дальность видимости горизонта и ориентиров в море

Линии N5 и №08* занимают вполне определенное положение в любой точке земной поверхности (кроме полюсов). Направления N. Б и Ш называются главными направлениями, или главными румбами.

Главные румбы делят истинный горизонт на четыре четверти:

NO — северо-восточная;

SO - юго-восточная;

SW - юго-западная;

NW - северо-западная.

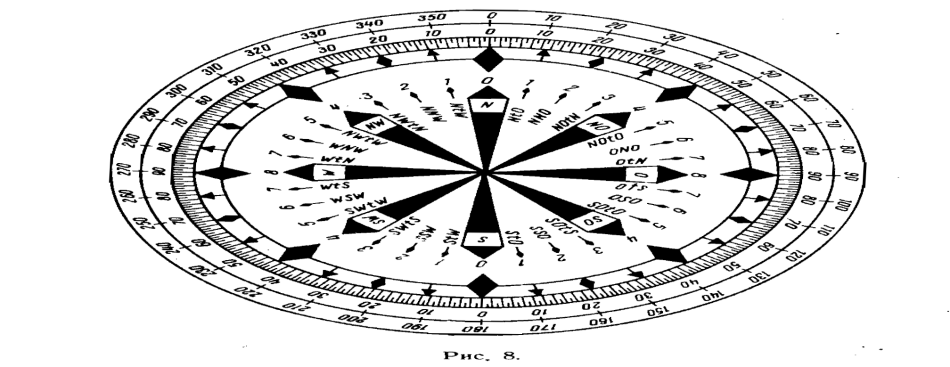

В эпоху парусного флота каждая часть горизонта разбивалась на восемь основных направлений — румбов (рис. 8). Эта система называлась румбовой.

С развитием точности судовождения каждая четверть горизонта была разбита на 90 направлений. Главные румбы N и Б отмечались 0°, а румбы \¥ и Ог—90°. Наименование же четвертей и принцип счета направлений оставался прежним. Эта система разбивки получила название четвертной (средняя шкала на рис. 8). Направления указывались наименованием четверти и числом градусов, например: N0 35°, NW 47°, SW 22°,5, SO 86° и т. д.

Картушки современных компасов по-прежнему разделены на 360°, но при этом применяется круговая система счета, без различия четвертей. В этой системе главные румбы отмечаются так: N — 0°(360°), Оst — 90°, S — 180° W — 270°. Круговая система счета проще и нагляднее. Однако решение большинства задач по судовождению часто заставляет судоводителей пользоваться другими системами. Для этого переводят направления, данные в одной системе, в направления по другой системе, особенно из круговой в четвертную и обратно. В табл. 41 «Мореходных таблиц» (МТ-63) даны румбы в градусах.

Видимый горизонт наблюдателя

Глаз

наблюдателя всегда находится на некоторой

высоте над поверхностью Земли. Пусть

(рис. 10) Н'Н

— плоскость истинного горизонта

наблюдателя, находящегося в точке М

на земной поверхности. Глаз наблюдателя

находится в точке А;

расстояние

МА

= е.

Лучи

зрения расходятся из точки А

по

направлениям АС',

АС"...

и т. д., касательным к поверхности

земного шара. Геометрическое место

точек касания лучей зрения с поверхностью

Земли представляет собой окружность

малого круга С\,

С2,

С3,

которую

называют видимым

горизонтом наблюдателя.

В окружающей Землю атмосфере плотность воздуха понижается с увеличением вы- Рис. Ю. соты. Поэтому луч света рас

пространяется в атмосфере не прямолинейно, а по некоторой кривой, испытывая преломление при прохождении различных по плотности слоев воздуха. В связи с этим наблюдатель видит горизонт не по направлению АС', а по направлению АР', касательному к криволинейному лучу АВ\ в точке А. По этой причине видимый горизонт будет представлен другой окружностью Вь В2, В3..., отмеченной на рис. 10 пунктиром.

Угол а=НАР' называют наклонением видимого горизонта.

Дальность видимого горизонта Де, равная дуге МВи определяется следующими выражениями:

Де=

2,08

;

(7)

;

(7)

Де=

1,145

;

(8)

;

(8)

где <Ем и <Еф — высота глаза наблюдателя, выраженная ответственно в метрах и футах.

Для облегчения работы судоводителя в МТ-63 помещена табл. 22-а значений дальности видимого горизонта.

3. Системы счета направлений. Круговая и четвертая система счета. Перевод из одной системы счета в другую.

Общие сведения. Прокладка, выполняемая без проверки положений судна путем определений его места по береговым предметам или по небесным светилам, называется счислением пути судна. Счисление, выполняемое на карте методом графических построений, называется графическим счислением пути судна, а выполняемое с помощью вычислений по специальным формулам — письменным (аналитическим).

Графическое счисление. Сущность этого метода заключается в следующем. В момент определения начальной точки а' (см. рис. 29) замечают время но судовым часам (до 1 мин) и показания счетчика лага (до 0,1 мили). Начальную точку а' обводят кружком и около нее на свободном месте делают надпись в виде дро-

18.00

би:

числитель

— время, знаменатель — показания лага

2

5

Если обсервованная точка а' достаточно близка к начальной точке а, то от точки а’ прокладывают линию первого курса в виде прямой линии, параллельной линии ас. После этого линию ас стирают с карты, а на вновь проведенной линии надписывают число градусов компасного курса и рядом, в скобках, — рассчитанную для этого курса общую поправку компаса АК, чтобы всегда можно было установить, по какому курсу правили.

£сли же обсервованная точка а' удалена от точки а настолько, что линия пути судна проходит близко к опасностям (пунктир на рис. 29), тогда прокладывают новый курс так, как это было показано выше в § 25.

На линии пути ежечасно отмечают счислимые места судна. Для этого расстояние, пройденное судном за 1 ч, в масштабе карты откладывают измерителем на пути судна от начальной точки.

В отмеченном измерителем месте делают засечку в виде короткой прямой линии, перпендикулярной линии пути, а также надпись времени и показания лага.

Если судну необходимо изменить направление движения, то в момент смены курса вновь замечают время и отсчет лага. Рассчитав совершенное от последней счислимой точки плавание, откладывают его по линии пути, отмечают точку поворота с записью * / 04.37 \

в виде дроби ( ~70_2 / и от этои точки прокладывают новый курс.

Если по каким-либо причинам судно окажется в точке с', которая удалена от намеченной предварительной прокладкой точки с значительно, то новый курс прокладывают так, чтобы выйти

в точку й второго поворота. После этого линию ей также стирают

с карты, а на линии е й' надписывают число градусов КК и рядом, в скобках, — общую поправку компаса АК для этого курса.

Ведение графической прокладки позволяет судоводителю иметь наглядное представление о месте судна относительно навигационных опасностей.

Точность прокладки зависит от того, насколько правильно проложен курс и учтено пройденное расстояние. Точность прокладки выражается следующей формулой:

Р = 665^100 (Гв^ + ЗбЫ5, (31)

где 5л — величина совершенного судном плавания; е* — ошибка в общей поправке компаса;

е* — ошибка в поправке лага, %.

Пример 26. Определить радиус круга, внутри которого должно быть место судна, прошедшего одним курсом 60 миль, если возможная ошибка в курсе ±1°, а возможная ошибка в поправке лага (—2,0%).

Решение. По формуле (31)

р = щУЮ0-(1)2 + 36-(-2)2 = 1,6 мили.

Поворот судна с одного курса на другой вносит некоторую дополнительную ошибку в прокладку, так как после перекладки руля судно не мгновенно изменяет направление движения, а описывает центром тяжести определенную кривую (циркуляцию). Учет циркуляции имеет большое значение при плавании в стесненных водах, узкостях, шхерах и т. п. Циркуляцию учитывают следующим образом.

Судно (рис. 30), следуя в направлении К\, в точке А должно повернуть в направлении /С2 (угол поворота равен а). Для учета циркуляции проводят биссектрису внутреннего угла поворота Р = 180°—а и на ней ищут центр О окружности с радиусом, равным половине тактического диаметра циркуляции Dц, который определяют опытным путем и выражают обычно в длинах корпуса судна."

Проведя окружность, отмечают точки В и С касания ее с линиями К\ и К.2' Точку В считают началом поворота.

Письменное

счисление. Счислимое

место судна может быть получено

аналитическим способом письменного

счисления в тех случаях, когда нерационально

применять графическое счисление

пути

судна: при плавании в высоких широтах,

во время ледового плавания, китобойного

промысла и т. д.

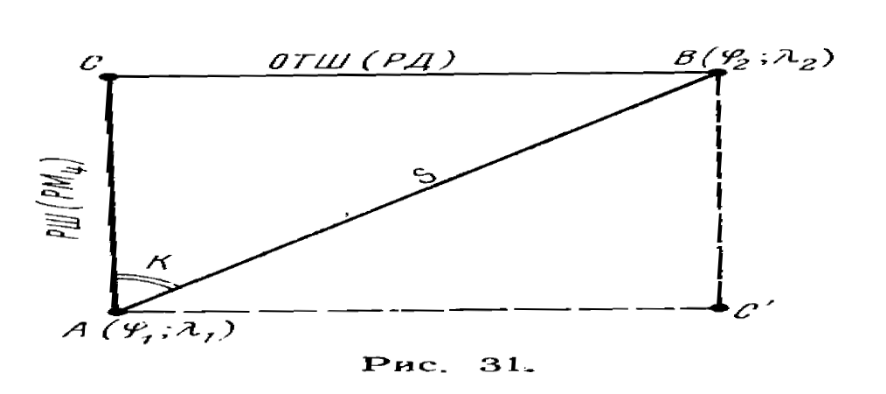

Сущность письменного счисления заключается в определении (координат пункта прихода при известных координатах пункта отхода, курсе и плавании судна. При помощи письменного счисления можно решить обратную задачу: определить плавание и курс судна по известным координатам пунктов прихода и отхода.

Для

облегчения работы штурмана в МТ-63 имеются

вспомогательные таблицы: табл. 24 дает

величины РШ

и ОТШ

по аргументам 5 (плавание) и /С (курс);

табл.

25-а — величины РД по аргументам фт и ОТШ.

Если счисление ведется на переходе, совершаемом судном одним и тем же курсом, то его называют простым, а если нескольки- ки курсами — составным. Составное счисление применяют при плавании на течении, особенно на приливо-отливном; при этом течение учитывают как отдельный дополнительный курс (курсы). При составном счислении РШ и РД вычисляют или выбирают из таблиц по каждому отдельному курсу и плаванию. Составляя алгебраическую сумму всех РШ и ОТШ, получают генеральную РШ и генеральное ОТШ.

4.Определения направлений в море с помощью магнитных компасов. Магнитное склонение. Магнитные направления. Девиация магнитного компаса. Компасные направления. Поправка магнитного компаса и ее определение.

Основным прибором на судне, указывающим направление его движения и направления на различные земные и небесные ориентиры, является компас. По компасу определяют также направление ветра и течения. Компасы подразделяют на магнитные, гироскопические и гиромагнитные. В судовождении используют магнитные и гироскопические компасы.

В магнитных компасах используют свойство намагниченной стрелки располагаться вдоль магнитных силовых линий магнитного поля Земли в направлении север — юг. На судне на магнитную стрелку, кроме магнитного поля Земли, действуют магнитные поля, создаваемые судовым железом и электроустановками. Поэтому магнитная стрелка компаса, установленного на судне, будет располагаться в так называемом компасном меридиане.

Простота устройства, автономность, постоянная готовность к действию и малые размеры — преимущества магнитного компаса по сравнению с другими типами компасов.

К его недостаткам относятся необходимость исправлять показания поправкой на разность направлений компасного и географического (истинного) меридианов. Величина и знак этой поправки изменяются в зависимости от курса судна, местоположения его на земной поверхности я других причин. В высоких широтах точность показаний магнитного компаса уменьшается, а в районе магнитного и географического полюсов Земли магнитный компас вообще перестает действовать.

В гироскопических компасах используется свойство быстровращающегося тела (гироскопа) сохранять неизменное направление главной оси в мировом пространстве. При помощи специальных устройств в гирокомпасе ось гироскопа устанавливается в плоскости гирокомпасного меридиана, направление которого почти совпадает с плоскостью истинного меридиана.

Гирокомпас обладает рядом преимуществ по сравнению с магнитным. Являясь механическим прибором, он не зависит от магнитных полей Земли и судна, которые подвержены изменениям. Хорошо отрегулированный гирокомпас позволяет получать истинные направления и курсы, не требующие дополнительных вычислений. Ось гирокомпаса занимает устойчивое положение в плоскости истинного меридиана, что повышает точность ведения судна по курсу и позволяет осуществить автоматическое удержание судна на курсе при помощи прибора авторулевого.

Недостатками гирокомпаса является сложность конструкции и необходимость непрерывного специального обслуживания. Гирокомпас нельзя использовать немедленно, так как требуется некоторое время для приведения его главной оси в меридиан. Большое количество вспомогательного электрооборудования лишает гирокомшас автономности. В районе географического полюса Земли гирокомпас также перестает указывать направления.

Современные суда снабжаются магнитными компасами и гирокомпасами, что позволяет взаимно контролировать работу этих приборов.

Земной магнетизм и его элементы. Магнитные карты.

Пространство,

в котором действуют магнитные силы

Земли, называют магнитным полем Земли.

Принято считать, что магнитные силовые

линии земного поля выходят из южного

магнитного полюса и сходятся в

северном, образуя замкнутые кривые.

Положение магнитных полюсов не остается неизменным, координаты их медленно меняются.

Магнитная ось Земли — прямая, соединяющая магнитные полюса, проходит вне центра Земли, и составляет с ее осью вращения приближенно угол около 11°,5.

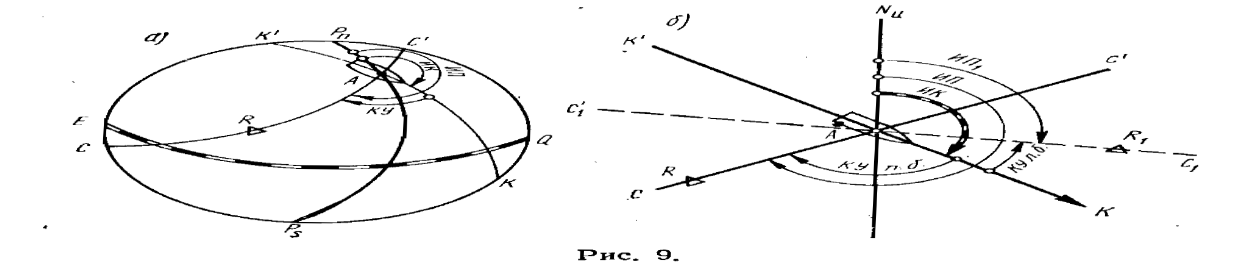

Сила магнитного поля Земли характеризуется вектором напряженности Т, который в любой точке земного магнитного поля направлен по касательным к силовым линиям. На рис. 18 сила земного магнетизма в точке А изображена по величине и направлению вектора Л/\ Вертикальную плоскость в которой распола

гается вектор АР, а следовательно, и ось свободно подвешенной

магнитной стрелки, называют пл осту,, костью магнитного меридиана. Эта плоскость составляет с плоскостью истинного меридиана NuAZM угол РАН, кото- ^ рый называют магнитным склонени- м е м и обозначают буквой й.

Магнитное склонение й отсчитывается от северной части истинного меридиана к востоку и западу от 0 до 180°. Восточному магнитному склонению приписывают знак «плюс», а западному — знак «минус». Например: ^=+4°,6 или й=—11°,0.

Угол А^И/7, образуемый вектором АР с плоскостью истинного горизонта МиАН, называют магнитным наклонением и обозначают буквой 0.

Магнитное наклонение 0 отсчитывают от горизонтальной плоскости вниз от 0 до 90° и считают положительным, если опущен северный конец магнитной стрелки, и отрицательным, — если опущен южный конец.

Точки на земной поверхности, в которых вектор Т направлен горизонтально, образуют замкнутую линию, дважды пересекающую географический экватор и называемую магнитным экватором. Полную силу земного магнетизма — вектор Т — можно разложить на горизонтальную Н ^ вертикальную 2 составляющие в плоскости магнитного меридиана.

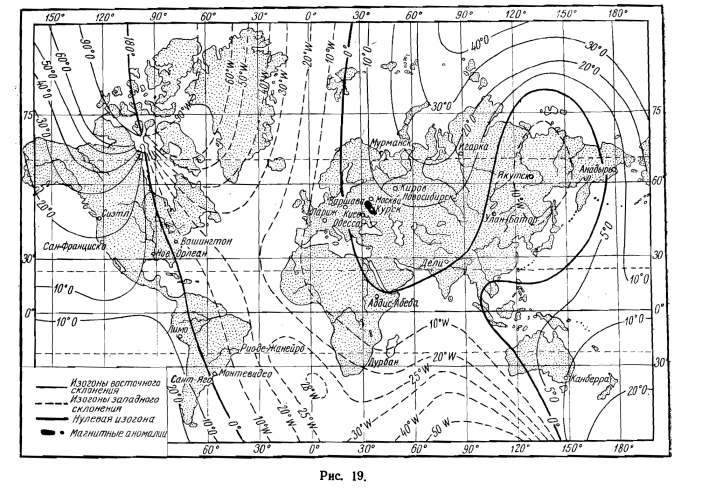

Распределение элементов земного магнетизма по поверхности земного шара принято изображать на специальных картах в виде кривых линий, соединяющих точки с одинаковым значением того или иного элемента. Такие линии называют изолиниями. Кривые равного магнитного склонения — изогоны наносят на карты изогон (рис. 19); кривые, соединяющие точки с равным магнитным напряжением, называют изодинами, или изодинамами. Кривые, соединяющие точки с равным магнитным наклонением — изоклину, наносят на карту изоклин.

Магнитное склонение — наиболее сажный элемент для судовождения, поэтому его, помимо специальных магнитных карт, указывают на навигационных морских картах, на которых записывают, например, так: «Скл. к. 16°,5 Ш».

Все элементы земного магнетизма в любой точке земной поверхности подвержены изменениям, носящим название вариаций. Изменения элементов земного магнетизма делятся на периодические и непериодические (или возмущения).

К периодическим относятся вековые, годовые (сезонные) и суточные изменения. Из них суточные и годовые вариации невелики и для судовождения во внимание не принимаются. Вековые же вариации представляют собой сложное явление с периодом, равным нескольким столетиям. Величина векового изменения магнитного склонения колеблется в различных точках земной поверхности в пределах от 0 до 0,2—0°,3 в год. Поэтому на морских картах магнитное склонение компаса приводится к определенному году с указанием величины годового увеличения или уменьшения. Чтобы привести склонение к году плавания, надо рассчитать его изменение за истекшее время и на полученную поправку увеличить или уменьшить склонение, указанное на карте в районе плавания.

Пример 18. Плавание происходит в 1968 г. Склонение компаса, снято с карты, й = 11°, 50^ приведено к 1960 г. Годовое увеличение склонения 5' .Привести склонение к 1968 г.

Решение. Промежуток времени с 1968 по 1960 г. равен восьми годам; изменение = 8 X 5 = 40' »0°, 7. Склонение компаса в 1968 г. й = 11°,5 + 0°,7 = = 12°, 2 05‘ •

Внезапные кратковременные изменения элементов земного магнетизма (возмущения) называются магнитными бурями, возникновение которых обусловлено северными сияниями и количеством пятен на Солнце. При этом наблюдаются изменения склонения в умеренных широтах до 7°, а в полярных областях — до 50°.

В некоторых районах земной поверхности склонение резко отличается по величине и знаку от его значений в прилегающих точках. Это явление носит название магнитной аномалии. На морских картах указывают границы районов магнитной аномалии. При плавании в этих районах необходимо внимательно следить за работой магнитного компаса, так как точность работы нарушается.

Девиация магнитного компаса и ее уничтожение

Стальной набор корпуса судна, его обшивка приобретают магнитные свойства с момента постройки. В магнитном поле Земли все продольные, поперечные и вертикальные связи судна намагничиваются неодинаково. Судовое железо в магнитном отношении принято делить на твердое и мягкое.

Твердое судовое железо обладает свойством постоянных магнитов. Постоянный магнетизм, приобретенный судном во время постройки, сохраняется годами. Мягкое в магнитном отношении судовое железо не «задерживает» магнитное состояние надолго. Оно обладает индуктивным магнетизмом, зависящим от положения корпуса судна относительно магнитного меридиана.

Таким

образом, на магнитную стрелку компаса,

установленного на судне, оказывают

влияние магнитные силы твердого и

мягкого в магнитном отношении

железа, причем действие их различно.

Кроме того, в результате действия

магнитных сил, возникающих от

магнитного поля, создаваемого различными

работающими судовыми агрегатами, контурами с током, стрелка компаса отклоняется от магнитного меридиана.

Вертикальную плоскость, проходящую через полюсы подвешенной за центр тяжести магнитной стрелки на судне, имеющей свободное вращение вокруг вертикальной оси, называют плоскостью компасного меридиана в данной точке судна. Компасный меридиан — это воображаемая линия пересечения плоскости истинного горизонта наблюдателя с плоскостью компасного меридиана, проходящей через данную точку на судне.

Угол в плоскости истинного горизонта наблюдателя между магнитным и компасным меридианами называют девиацией магнитного компаса (б). Этот угол отсчитывают от нордовой части магнитного меридиана к О8* нли XV от 0 до 180°. Девиацию называют остовой (восточной), если северная часть компасного меридиана отклоняется от северной части магнитного меридиана к востоку, западной (вестовой), если северная часть компасного меридиана отклоняется от северной части магнитного меридиана к западу. Остовой девиации приписывают знак «плюс», а вестовой — знак «минус» (рис. 20). Величина и знак девиации зависят от влияния, которое оказывает на магнитную стрелку компаса магнитное поле судна совместно с земным магнитным полем.

По характеру возникновения различают полукруговую, четвертную и креновую девиации. Полукруговая создается твердым в магнитном отношении железом, четвертная — мягким, креновая возникает во время качки судна.

Значительная девиация создает большие неудобства при пользовании магнитным компасом. Поэтому на судах уничтожают девиацию путем искусственного создания в центре компаса сил, 2—933 одинаковых по характеру, равных по величине и противоположных по направлению силам, вызывающим девиацию1. Для этого бруски твердого и мягкого железа располагают около компаса в специальных приспособлениях. Компас будет автономным и надежным курсо-указателем в том случае, если силы, вызывающие девиацию, компенсируются.

Уничтожение девиации компаса на судне — трудоемкая работа, обычно выполняемая специалистами-девиаторами, а иногда и судоводителями.

После уничтожения девиации у судовых магнитных компасов определяют остаточную девиацию, которая обычно не превышает 2—3°. Ее находят из наблюдений на восьми равноотстоящих главных и четвертных курсах.

Для определения остаточной девиации компасов существует несколько способов. Чаще всего ее определяют по:

створам;

пеленгу отдаленного предмета;

взаимным пеленгам;

пеленгам небесных светил.

Простой и наиболее точный способ — это определение девиации по створам. Для этого, следуя одним из курсов, пересекают линию створных знаков, магнитное направление которых известно. В момент пересечения створов, по магнитному компасу замечают компасный пеленг створов.

Определив остаточную девиацию, по специальным формулам вычисляют таблицу девиации для компасных курсов через 15 или 10° (табл. 1).

Правилами технической эксплуатации предусмотрено уничтожение девиации магнитного компаса не реже раза в шесть месяцев. Если на судне производились ремонтные работы с применением электросварки, а также после погрузки грузов, изменяющих магнитное состояние судна (металлические конструкции, трубы, рельсы и т. п.), необходимо дополнительно уничтожить девиацию. В этих случаях при выдаче капитану плана-задания на рейс следует учитывать время, необходимое для уничтожения и определения девиации компаса. Обычно на девиационные работы требуется 2—4 ч. Судно приводят в походное состояние, трюмы закрывают, грузовые стрелы укладывают по-походному, палубный груз прикайтовывают, а затем выходят на рейд, оборудованный и девиатор производит все работы по специальными створами, уничтожению девиации.