Лекции / 3. Методы структурирования информации. Концептуальная модель предметной области. Формализация и классификация знаний

.pdf

Исследователями в области ИИ даются более конкретные определения знаний.

«Знания — это закономерности предметной области (принципы, связи, законы), полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области».

«Знания — это хорошо структурированные данные или данные о данных, или метаданные».

«Знания — формализованная информация, на которую ссылаются или используют в процессе логического вывода».

Под знанием обычно понимают совокупность фактов и правил.

Например, понятие правила, представляющего фрагмент знаний, имеет вид:

если <условие> то <действие>.

Решение задач инженерии знаний выдвигает проблему преобразования информации, полученной от экспертов в виде фактов и правил их использования, в форму, которая может быть эффективно реализована при машинной обработке этой информации.

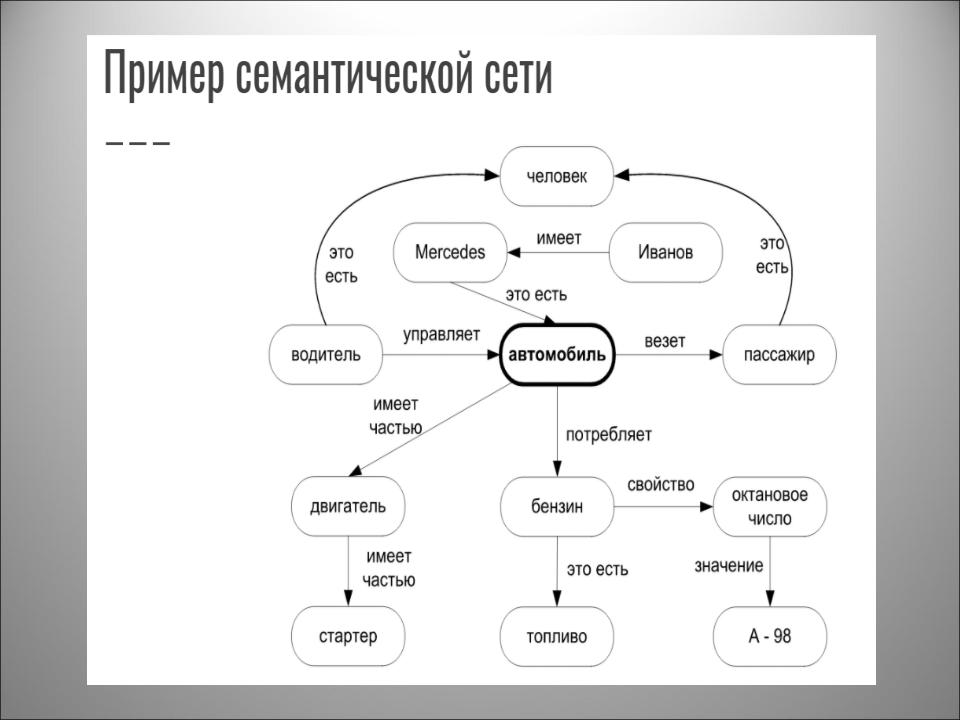

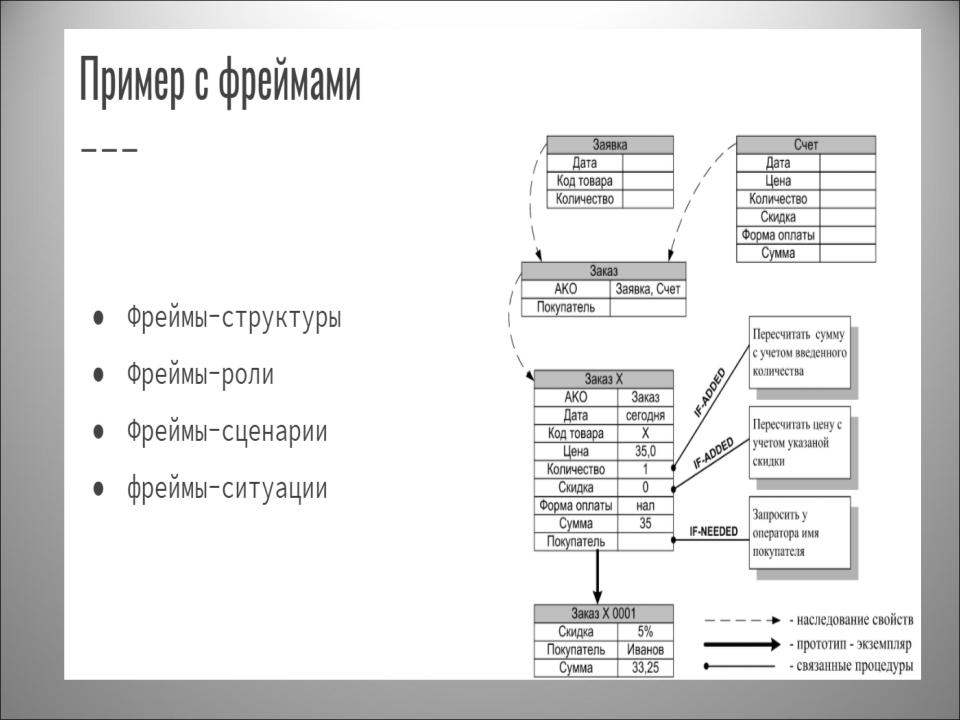

С этой целью созданы и используются в действующих системах различные модели представления знаний. К классическим моделям представления знаний относятся логическая (продукционная), фреймовая и модель семантической сети.

Каждой модели отвечает свой язык представления знаний. Однако на практике редко удается обойтись рамками одной модели при разработке ИИС за исключением самых простых случаев, поэтому представление знаний получается сложным.

Кроме комбинированного представления с помощью различных моделей, обычно используются специальные средства, позволяющие отразить особенности конкретных знаний о предметной области, а также различные способы устранения и учета нечеткости и неполноты знаний.

Логическая (продукционная) модель представления знаний

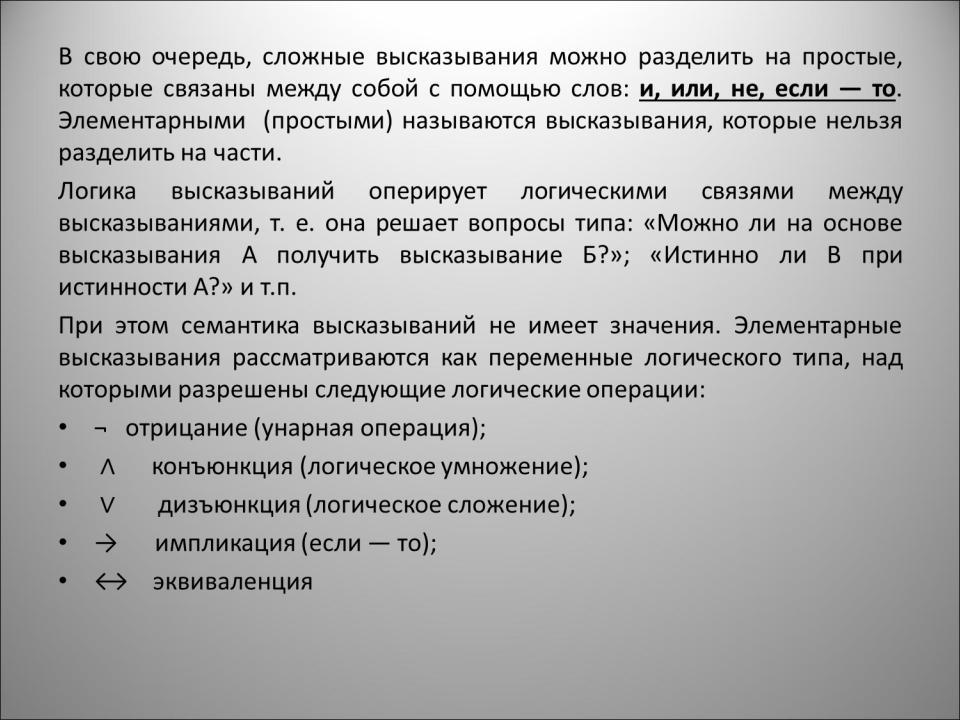

Логическая модель основана на системе исчисления предикатов первого порядка. Знакомство с логикой предикатов начнем с исчисления высказываний. Высказыванием называется предложение, относительно которого имеет смысл утверждать истинно (Т) оно или ложно (F). Например, предложения «лебедь белый» и «лебедь черный» будут высказываниями. Из простых высказываний можно составить более сложные:

•«лебедь белый или лебедь черный»,

•«лебедь белый и лебедь черный»,

•«если лебедь не белый, то лебедь чёрный».

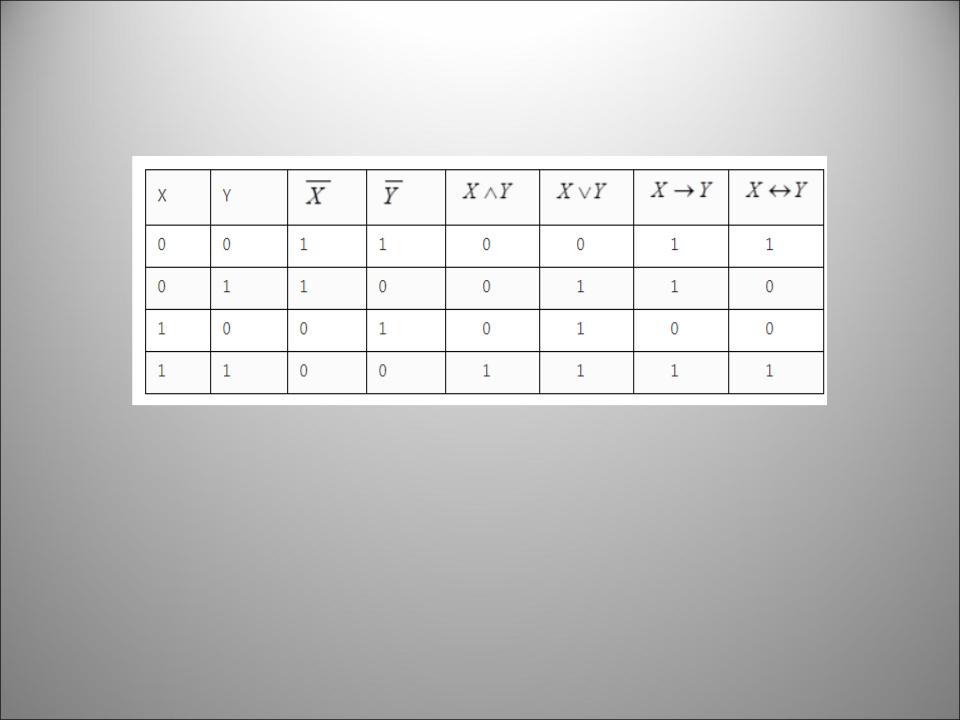

Результаты вычисления логических операций

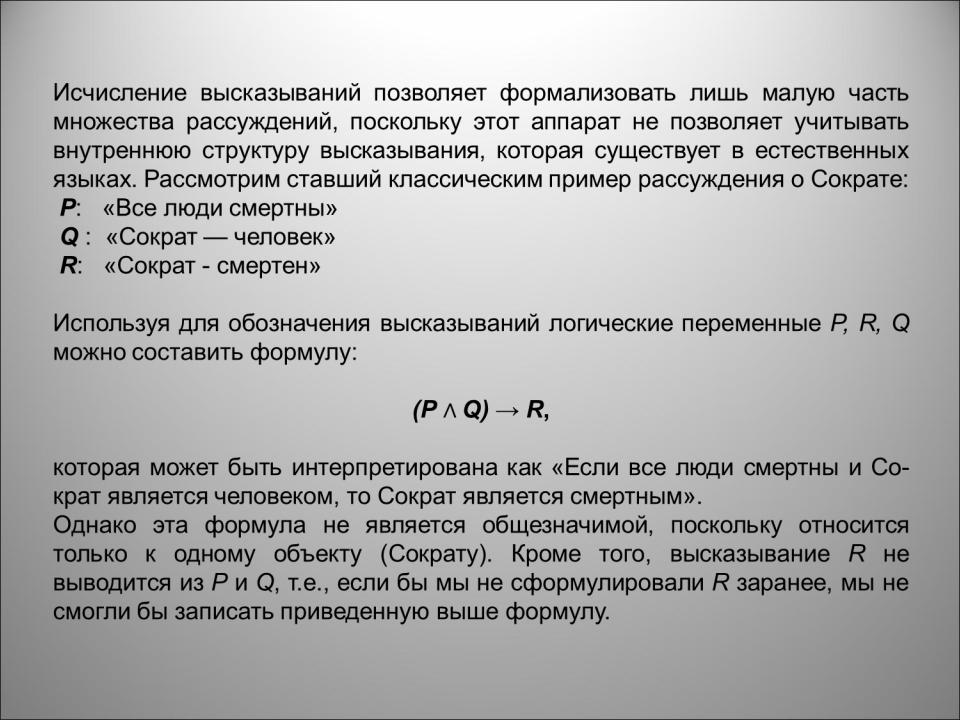

Чтобы осуществить этот примитивный логический вывод, высказывание Q следует разделить на две части: «Сократ» (субъект) и «человек» (свойство субъекта) и представить в виде отношения «субъект — свойство», которое можно записать с помощью функции человек (Сократ).

Очевидно, что свойство конкретного субъекта с именем «Сократ» быть «человеком» может быть присуще и ряду других субъектов, что позволяет заменить константу «Сократ» на некоторую переменную, например X.

Тогда получим запись человек (X), которая обладает внутренней структурой, т.е. значение такого высказывания будет зависеть от его компонент. Записанная функция уже не является элементарным высказыванием, она называется предикатом.

Приведем объяснение понятия предиката, данное Д. А. Поспеловым:

«Под предикатом будем понимать некоторую связь, которая задана на наборе из констант или переменных».

Пример предиката: «Р больше Q».

К исторически первым формам человеческого знания относят игровое познание (строится на основе условно принимаемых правил и целей, позволяет возвыситься над повседневным бытием, не заботиться о выгоде, вести себя в соответствии со свободно принятыми игровыми нормами). Возможен обман партнёра и сокрытие истины. Носит обучающе-развивающий характер, выявляет качества и возможности человека, позволяет раздвинуть психологические границы общения.

Выделяют различные виды знания: научное, вненаучное, обыденно-практическое (обыденное, здравый смысл), интуитивное, религиозное и др.

Обыденно-практическое — знание, существовавшее ещё на ранних этапах человеческой истории и доставлявшее элементарные сведения о природе и окружающей действительности (т. н. здравый смысл, приметы, назидания, рецепты, личный опыт, традиции и т. п.), носит несистемный, бездоказательный характер. Обыденное знание служит основой ориентации человека в окружающем мире, основой его повседневного поведения и предвидения, но обычно содержит ошибки, противоречия.

Научное — знание, основанное на рациональности, характеризуется объективностью и универсальностью, и претендует на общезначимость. Научное познание — процесс получения объективного, истинного знания. Его задача — описать, объяснить и предсказать процесс и явление действительности. Научные революции, происходящие в ходе развития научного познания и приводящие к смене теорий и принципов, сменяются периодами нормального развития науки (углубление и детализация знаний).

Научному знанию присущи логическая обоснованность, доказательность, воспроизводимость результатов, проверяемость, стремление к устранению ошибок и преодолению противоречий.

Вненаучное знание не является чьей-то выдумкой, продуцируется определённым интеллектуальным сообществом по отличным от рационалистических нормам, эталонам, имеют свои источники и средства познания. В истории культуры формы знания, отнесённые к «ведомству» вненаучного знания, объединяются общим понятием — эзотеризм.