- •Содержание

- •7 Арм. Классификация, состав, структура. 40

- •Поколения эвм.

- •Системы счисления (позиционные, непозиционные).

- •Двоичная система счисления. Правила двоичной арифметики.

- •Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.

- •Правила перевода из одной позиционной системы счисления в другую.

- •Перевод целых чисел.

- •Перевод дробных чисел, произвольных.

- •Выбор системы счисления.

- •Электронные и логические основы эвм.

- •Аналоговые и цифровые сигналы. Разновидности и характеристики.

- •Алгебра логики. Логические элементы (и, не, или). Дж. Буль.

- •Зу на логических элементах: релейные, триггерное кольцо.

- •Основные параметры эвм.

- •Модель эвм.

- •Архитектура машин семействаIbmpc.

- •Состав и структура пк.

- •Корпус. Форм-фактор.

- •Конструкция бп.

- •Безопасность бп.

- •Материнская плата.

- •Шины расширений.

- •Локальные шины

- •Chipset.

- •Процессор.

- •Микропроцессоры типаCisc

- •Память.

- •Порты ввода-вывода

- •Дисковая подсистема

- •Winchester — нжмд.

- •Структура жесткого диска

- •СтруктураMbr:

- •Методы повышения надежности хранения данных

- •Платы расширения.

- •Bootstrap

- •РасширениеRombios

- •BiosSetup

- •Арм. Классификация, состав, структура.

- •Перспективы развития вт.

- •Архитектуры параллельной обработки.

- •Машины класса мкмд.

- •Системы массового параллелизма.

Электронные и логические основы эвм.

Аналоговые и цифровые сигналы. Разновидности и характеристики.

Д

Рисунок

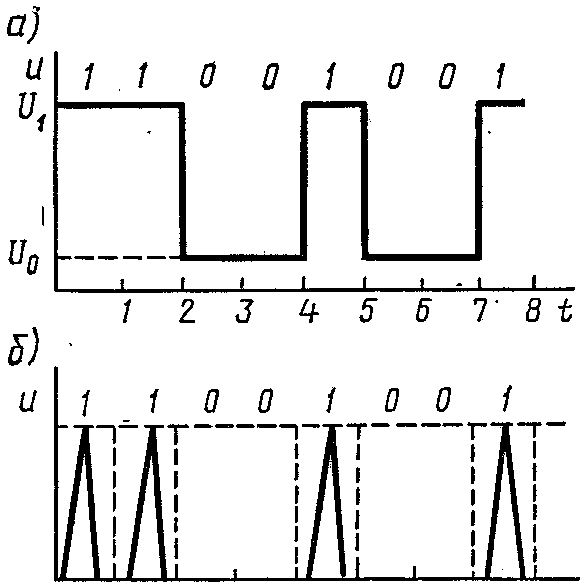

1 Временные диаграммы потенциального

(а) и импульсного (б) сигналов

Рисунок

1 Временные диаграммы потенциального

(а) и импульсного (б) сигналов

0 и 1 могут отличаться также направлением или импульсами противоположного знака. В схемах ЭВМ переменные и соответствующие им сигналы изменяются не непрерывно, а лишь в дискретные моменты времени t=0,1,2, ...t, ... Временной интервал между двумя соседними моментами дискретного времени называетсятактом или периодом представления информации.Дискретное время можно представить совокупностью пронумерованных точек на оси времени, соответствующих последовательным тактовым моментам. Временные интервалы между периодами представления информации могут быть произвольными.

Практически во всех случаях ЭВМ содержат специальный блок, вырабатывающий тактовые синхронизирующие импульсы (СИ), отмечающие моменты дискретного времени.

В цифровых вычислительных устройствах применяют потенциальный и импульсный способы представления информации.

При потенциальном способе представления информации (рис. 1, а) 0 и 1 соответствуют низкое Us ивысокоеUiнапряжения в определенной точке схемы машины (потенциальный код).

При импульсном способе представления информации (рис. 1, б) 1 и 0 соответствуют наличие и отсутствие электрического импульса в определенной точке схемы (импульсный код).

Схемы ЭВМ в соответствии с типом используемых сигналов для представления информации принято делить на импульсные, потенциальные, импульсно-потенциальные. В первых схемах используются только импульсные сигналы, во вторых, — только потенциальные, а в третьих, — и те и другие.

Для представления и передачи двоичных машинных слов, код которых содержит несколько двоичных разрядов, применяют последовательный и параллельный способы (последовательный и параллельный коды).

Рисунок

2Последовательные импульсный (а) и

потенциальный (б) коды

При параллельном способе все разряды двоичного кода слова передаются в одном временном такте, фиксируются отдельными элементами и проходят через отдельные каналы, каждый из которых служит для представления и передачи только одного разряда слова. При этом код слова развертывается не во времени, а в пространстве, так как значения цифр всех разрядов слова передаются по нескольким электрическим цепям одновременно (количество цепей равно числу разрядов). В один и тот же дискретный момент времени во всех цепях возникают сигналы в соответствии со значениями цифр разрядов передаваемого слова.

Устройства вычислительной техники в зависимости от применяемого кода называются устройствами последовательного или параллельного действия.

Для достижения высокого быстродействия основные устройства современных ЭВМ строятся параллельными. Однако они требуют большего количества аппаратуры, чем устройства последовательного действия, так как при параллельном коде надо иметь столько шин, а также запоминающих и преобразующих элементов, сколько разрядов в слове. Поэтому в некоторых устройствах применяют последовательно-параллельный код, при котором слова разбиваются на «слоги». «Слоги» передаются, а иногда и обрабатываются последовательно. При этом каждый «слог» представляется параллельным кодом.