- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •10.1. ПОНЯТИЕ О ВИДЕ

- •10.2. ПОНЯТИЕ О ПОПУЛЯЦИИ

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •11.1. МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

- •11.2. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

- •11.3. ИЗОЛЯЦИЯ

- •11.4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

- •11.5. ГЕНЕТИКО-АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ДРЕЙФ ГЕНОВ)

- •11.6. ВИДООБРАЗОВАНИЕ

- •11.8. АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ

- •11.9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

- •ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

- •12.1. ПОПУЛЯЦИЯ ЛЮДЕЙ. ДЕМ, ИЗОЛЯТ

- •12.2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ГЕНОФОНДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •12.3. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

- •ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ

- •13.1. ЭВОЛЮЦИЯ ГРУПП ОРГАНИЗМОВ

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. СООТНОШЕНИЕ ОНТО- И ФИЛОГЕНЕЗА

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом

- •13.5. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип Бесчерепные Acrania

- •13.5.7. Подтип Позвоночные Vertebrata

- •ФИЛОГЕНЕЗ СИСТЕМ ОРГАНОВ ХОРДОВЫХ

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •АНТРОПОГЕНЕЗ

- •И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •15.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА

- •15.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ АНТРОПОГЕНЕЗА

- •15.4. ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

- •16.1. БИОГЕОЦЕНОЗ - ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

- •16.2. ЭВОЛЮЦИЯ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

- •ГЛАВА 17

- •ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

- •17.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

- •17.3.1. Город

- •17.3.2. Город как среда обитания людей

- •17.3.3. Агроценозы

- •17.4. РОЛЬ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- •18.2. ФОРМЫ МЕЖВИДОВЫХ БИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В БИОЦЕНОЗАХ

- •18.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.4. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАЗИТИЗМА

- •18.6. АДАПТАЦИИ К ПАРАЗИТИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- •18.7. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОВ

- •18.8. ФАКТОРЫ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ХОЗЯИНА К ПАРАЗИТУ

- •18.9. ДЕЙСТВИЕ ХОЗЯИНА НА ПАРАЗИТА

- •18.11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ - ХОЗЯИН НА УРОВНЕ ПОПУЛЯЦИЙ

- •18.12. СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПАРАЗИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ХОЗЯИНУ

- •18.13. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- •МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ

- •19.1. ТИП ПРОСТЕЙШИЕ PROTOZOA

- •19.1.1. Класс Саркодовые Sarcodina

- •19.1.2. Класс Жгутиковые Flagellata

- •19.1.3. Класс Инфузории Infusoria

- •19.1.4. Класс Споровики Sporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1. Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2. Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3. Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4. Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5. Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.2. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.4. ПРОСТЕЙШИЕ — ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА

- •МЕДИЦИНСКАЯ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

- •20.1. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ PLATHELMINTHES

- •20.1.1. Класс Сосальщики Trematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •20.1.2. Класс Ленточные черви Cestoidea

- •20.2. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ NEMATHELMINTHES

- •20.2.1. Класс Собственно круглые черви Nematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •МЕДИЦИНСКАЯ АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ

- •21.1. КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNOIDEA

- •21.1.1. Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA

- •21.2.1. Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2. Насекомые — временные кровососущие паразиты

- •21.2.3. Насекомые — постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4. Насекомые — тканевые и полостные эндопаразиты

- •ЯДОВИТОСТЬ ЖИВОТНЫХ

- •КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

- •23.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯДОВИТОСТИ

- •23.2. ЧЕЛОВЕК И ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ

- •ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ

- •24.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ

- •24.3. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

- •УЧЕНИЕ О НООСФЕРЕ

- •25.1. БИОГЕНЕЗ И НООГЕНЕЗ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

целенаправленная, так и непланируемая преобразовательная деятельность человека не только приводит к исчезновению отдельных видов животных и растений, но и является фактором эволюции популяций, видов и целых экологических систем практически во всех регионах, затронутых его хозяйственной деятельностью.

ГЛАВА 18 МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

18.1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ

Болезни животных и человека можно классифицировать по этиологическому принципу как эндогенные и экзогенные. В основе эндогенных заболеваний лежат аномалии структуры или функционирования наследственного аппарата. Экзогенные заболевания имеют разную природу: это травмы, нарушения питания, авитаминозы

ит.д. Кроме того, это болезни, вызываемые живыми организмами: вирусами, прокариотами и животными. Болезни, вызываемые вирусами и прокариотическими организмами, называют инфекционными. Болезни, вызываемые животными, называют инвазионными или паразитарными. .

Медицинская паразитология изучает особенности строения и жизненных циклов паразитов, взаимоотношения в системе паразит — хозяин, а также методы диагностики, лечения и профилактики инвазионных болезней.

Всвязи с тем что большинство паразитов человека относится к типу Простейшие Protozoa, а также к группе Черви (гельминты) — плоские Plathelminthes

икруглые Nemathelminthes, — в рамках паразитологии выделяют разделы:

медицинскую протозоологию и медицинскую гельминтологию.

Немало животных, имеющих медицинское значение и в типе Членистоногие Arthropoda. Некоторые из них сами являются возбудителями заболеваний, другие — переносчиками возбудителей паразитарных и инфекционных болезней. Биологию членистоногих — возбудителей и переносчиков (клещей и насекомых) — изучает медицинская арахноэнтомология.

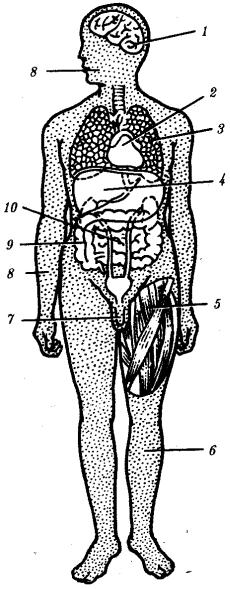

Паразиты могут обитать в любых органах человека, поэтому врач любой специальности может встречаться с паразитарными заболеваниями и обязан уметь распознавать их, лечить больных и проводить профилактику заражения паразитами (рис. 18-1).

193

Рис. 18.1. Локализация паразитов в организме человека:

1 — головной мозг (эхинококк, цистицерки свиного цепня, трипаносома, токсоплазма и др.), 2 — кровь (малярийный плазмодий, трипаносома и др;), 3 — легкие (эхинококк, легочный сосальщик и др.), 4 —.печень (многие сосальщики, эхинококк, токсоплазма и др.), 5 — скелетные мышцы (трихинелла, цистицерки свиного цепня и др.), 6 — подкожная клетчатка (ришта и др.), 7 — мочеполовая система (шистосомы, трихомонада и др.), 8 — кожа открытых участков тела (лейщмания и др.), 9 — толстая кишка (дизентерийная амеба, балантидий, власоглав

идр.), 10 — тонкая кишка (лямблия, все цепни, лентецы, аскарида, острица и др.)

18.2.ФОРМЫ МЕЖВИДОВЫХ БИОТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В БИОЦЕНОЗАХ

Организмы разных видов в биоценозах находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Существуют две основные формы межвидовых

194

взаимодействий: антибиоз и симбиоз.

Антибиоз — невозможность сосуществования двух видов организмов, основанная на конкуренции прежде всего за источники питания. Примером служат взаимоотношения сапрофитных бактерий и ряда плесневых грибов. Первые способны быстро заселять среды, богатые органическими веществами, за счет интенсивного размножения, а вторые, значительно уступая им в этом, приобрели способность делать субстрат неблагоприятным для жизнедеятельности бактерий, выделяя в него продукты своего метаболизма — антибиотики. В результате среда используется либо грибами, либо бактериями, успевшими попасть в нее и размножиться раньше.

Симбиоз в переводе с греческого означает «сожительство». Формы симбиоза разнообразны. В некоторых случаях отношения между организмами разных видов являются взаимополезными настолько, что раздельное их существование вообще невозможно. Такой симбиоз называют мутуализмом. Примером мутуалистических взаимоотношений является сожительство человека с микрофлорой его кишечника, основным компонентом которой являются разнообразные штаммы бактерий кишечной палочки Escherichia coli.

Бактерии в таком сожительстве находят благоприятную среду обитания и неисчерпаемый источник питания. Нормальное же пищеварение в кишечнике человека и всасывание рядов витаминов возможно только при участии бактерий. После длительного лечения больных различными инфекционными заболеваниями с помощью антибиотиков у них нередко наряду с подавлением жизнедеятельности болезнетворных бактерий наблюдается состояние дисбактериоза — гибель нормальных бактерий кишечника и усиленное размножение бактерий, нечувствительных к антибиотику, и микроскопических грибов, которые в свою очередь сами могут явиться причиной заболевания. Для восстановления нормальной кишечной микрофлоры часто необходимым является искусственное заселение пищеварительной системы человека симбионтными штаммами кишечной палочки.

Комменсализм — форма симбиоза, при которой один вид использует остатки или излишки пищи другого, не причиняя ему видимого вреда. Часто комменсалы даже поселяются в теле хозяина, не снижая его жизнеспособности. Примером комменсалов являются непатогенные ротовая и кишечная амебы, живущие в пищеварительной системе человека и питающиеся бактериями.

При хищничестве между организмами разных видов существуют только пищевые взаимоотношения, а пространственные отсутствуют. Хищники используют представителей другого вида для питания однократно, убивая их.

195

Рис. 18.2. Терракотовая статуэтка «паразита» – персонажа римской комедии «Паллиата» (184 г. до н.э.)

Наибольшее значение для медицины имеет паразитизм — форма межвидовых взаимоотношений, при которой один вид использует другой как источник питания и среду обитания. В тех случаях, когда паразит не живет в организме хозяина, он посещает его для питания многократно.

Слово паразит стало применяться в Древней Греции для обозначения пассивных участников жертвоприношений во время религиозных обрядов. Позже паразитами стали называть непрошеных гостей, а также персонажей драматических произведений, не выполняющих в действии серьезных функций (рис. 18.2). Понятие «паразит» в современном биологическом смысле стало применяться в Европе с XVXVI вв.

Разные формы симбиотических взаимоотношений организмов не являются абсолютно стойкими и могут переходить друг в друга. Так, комменсалы могут становиться паразитами при ослаблении иммунитета хозяина. При нормальном питании и физическом здоровье хозяина некоторые паразиты могут долгое время не оказывать на него патогенного действия. Некоторые хищники, питающиеся мелкими животными, могут становиться паразитами крупных, и наоборот. Об этом подробнее см. разд. 18.5.

Условность классификации биотических связей и нечеткость их отграниченности друг от друга являются отражением эволюции не только взаимодействующих видов, но и самих межвидовых взаимоотношений.

18.3.КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРАЗИТИЗМА

ИПАРАЗИТОВ

Формы паразитизма чрезвычайно многообразны, и классификация их возможна по разным основаниям. С точки зрения обязательности паразитического образа жизни для данного вида различают истинный и ложный, а также облигатный

196

и факультативный паразитизм.

При истинном паразитизме взаимоотношения между паразитом и хозяином являются закономерными и имеют эволюционную основу. Паразитология изучает в основном феномен истинного паразитизма.

Ложный паразитизм — явление для данного вида случайное. В нормальных условиях данный вид ведет свободный образ жизни. При попадании в организм хозяина ложный паразит может некоторое время сохранять жизнеспособность и нарушать жизнедеятельность хозяина. Примерами ложного паразитизма являются случаи обнаружения пиявок в носовой полости и носоглотке человека. Ложный паразитизм пиявок может привести хозяина к смерти в связи с закупоркой дыхательных путей или из-за носовых кровотечений, которые они могут вызвать.

Облигатный паразитизм — паразитизм, являющийся обязательным для данного вида организмов. Абсолютное большинство видов паразитов относятся к этой группе.

Факультативные паразиты способны вести свободный образ жизни, но, попадая в организм хозяина, проходят в нем часть цикла своего развития и нарушают его жизнедеятельность. Таковы многие виды синантропных мух, личинки которых могут нормально развиваться либо в пищевых продуктах человека, либо в его кишечнике, вызывая кишечный миаз (см. разд. 21.2.4).

По времени контакта хозяина и паразита паразитизм бывает временным и постоянным. Временные паразиты обычно посещают хозяина только для питания. Это в основном кровососущие членистоногие. Постоянные паразиты подразделяются на стационарных и периодических.

Стационарные паразиты всю жизнь проводят на хозяине или внутри него. Примерами являются вши, чесоточный клещ, трихинелла спиральная и многие другие. Периодические паразиты часть своего жизненного цикла проводят в паразитическом состоянии, остальное время обитают свободно. Типичным паразитом такого рода является угрица кишечная.

Нередко паразитический образ жизни ведут только личинки, в то время как половозрелые формы являются свободноживущими. Паразитизм такого рода называют ларвальным (личиночным). Примерами служат вольфартова муха, оводы и др. (см. разд. 21.2.4). Противоположное явление, когда паразитом является половозрелая форма, а личинка обитает в открытой природе, называют шлагинальным паразитизмом. К паразитам этого типа относят, например, анкилостомид, личинки которых живут в почве, а взрослые стадии — в двенадцатиперстной кишке человека.

Особенно большое медицинское значение имеет классификация паразитов по их локализации в организме хозяина. Эктопаразиты находятся на покровах хозяина. К ним относят кровососущих насекомых и клещей. Эндопаразиты обитают внутри хозяина. Их подразделяют на паразитов, обитающих в полостных органах,

связанных с внешней средой (пищеварительная, дыхательная и мочеполовая системы), и паразитов тканей внутренней среды (опорно-двигательный аппарат, система крови, соединительная ткань). Примерами первых являются аскарида,

197

легочный сосальщик, урогенитальная трихомонада, вторых — ришта, малярийный плазмодий, лейшмании.

Любой подход к классификации паразитизма не дает возможность строго разграничить формы этого сложного экологического явления. Многие виды на протяжении жизненного цикла могут быть по отношению к разным хозяевам и ларвальными, и имагинальными паразитами. Так, сосальщики на начальных этапах развития ведут свободный образ жизни. Позже их личинки обитают в промежуточном хозяине, затем вновь образуются свободноживущие личинки, которые, обнаружив второго промежуточного или окончательного хозяина, паразитируют у него на половозрелой стадии.

В процессе жизнедеятельности нередко паразиты осуществляют миграцию в организме хозяина и способны таким образом вначале обитать в полостных органах, а затем перемещаться в ткани внутренней среды. Таковы трихинелла и свиной цепень. Возможен переход от эктопаразитизма к паразитированию в тканях внутренней среды. К таким видам относятся, например, личинки вольфартовой мухи.

Отсутствие четких границ между разными формами паразитизма отражает объективную ситуацию — эволюцию этого экологического феномена.

Своеобразной экологической группой паразитов являются сверхпаразиты. В качестве среды обитания и источника питания ими используются другие паразитические организмы. Обычно сверхпаразиты еще более мелкие и низко организованы, чем паразиты (рис. 18.3). Они могут поражать как простейших, так и многоклеточных паразитов. Сверхпаразитизм — очень широко распространенное явление. Так, подсчитано, что только один вид свободноживущих бабочек — луговой мотылек Loxostege sticticalis — является хозяином 40 видов паразитов, за счет которых существуют еще 12 видов сверхпаразитов. Среди сверхпаразитов, обитающих в паразитах человека, известны несколько видов микроспоридий, относящихся к классу споровиков и встречающихся в цитоплазме балантидия (см. разд. 19.2.3), в клетках паренхимы цепней (см. разд. 20.1.2) и в гонадах аскарид (см. разд. 20.2.1).

Сверхпаразиты имеют огромное экологическое значение, выполняя функции стабилизаторов численности популяций паразитов. Медицинское значение сверхпаразитов еще не изучено, но не исключено, что и в популяциях человека они могут выполнять роль факторов, сдерживающих численность паразитов.

198