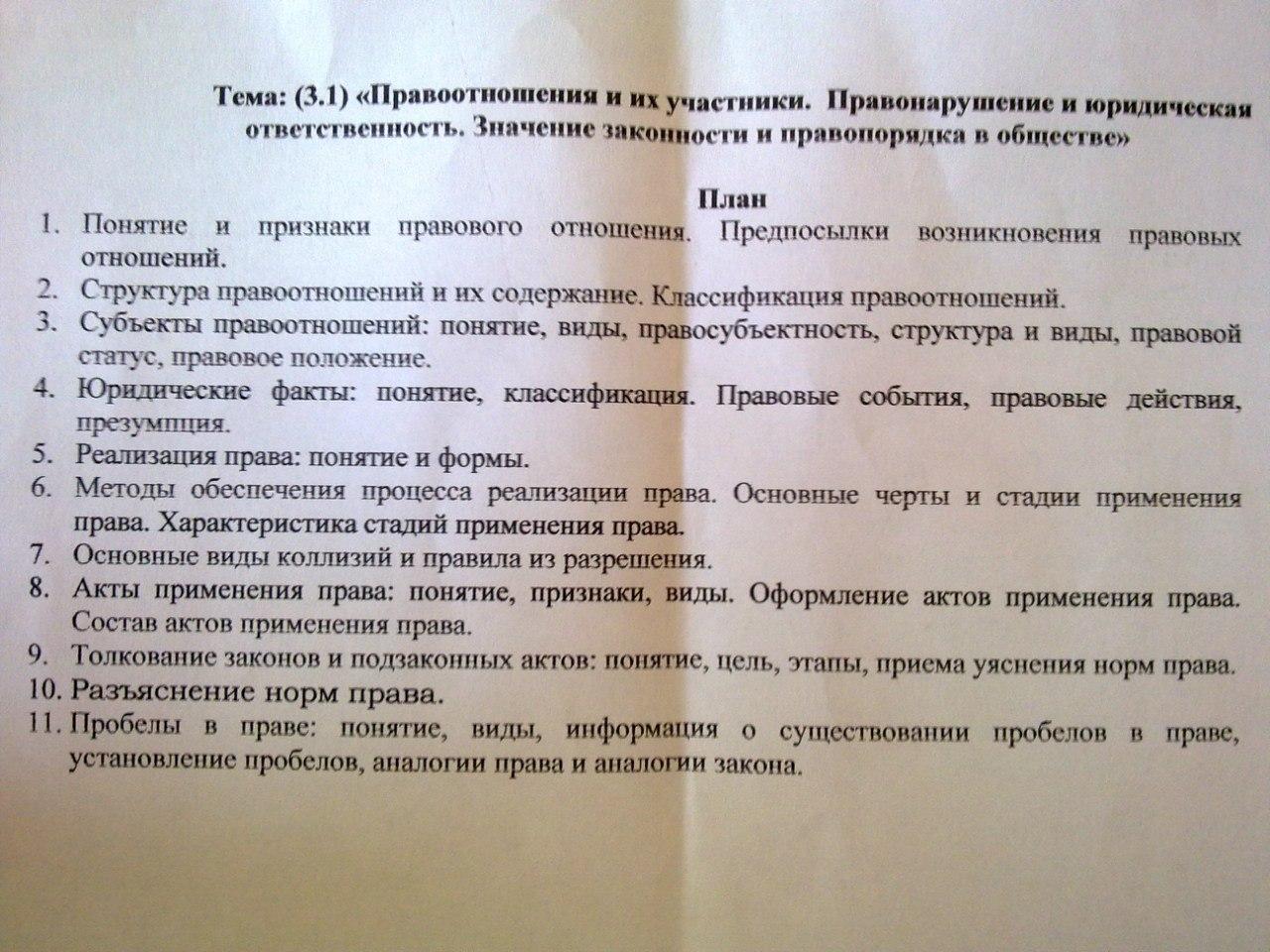

- •Тема 3: «Правоотношения и их участники. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в обществе».

- •Вопрос 1 Понятие и признаки правового отношения

- •2. Юридические:

- •Вопрос 2 структура правоотношений и их содержание

- •Содержание правоотношений.

- •Вопрос 3 субъекты правоотношений.

- •Вопрос 4 Юридические факты

- •Вопрос 5 реализация права(Понятие и формы) понятия и значение законности и правопорядка

- •Принятие законов.

- •Принятие подзаконных актов.

- •Вопрос 6

- •Основными стадиями применения права являются:

- •Характеристика стадий.

- •Вопрос 7 Основные виды коллизий и правила из разрешения.

- •Вопрос 8

- •1. В зависимости от субъектов, издавших акт.

- •1. Уяснение содержания нормы права.

- •Вопрос 10

- •2. Разъяснение норм права.

- •Вопрос 11

- •Основные признаки правонарушения:

- •Классификация проступков.

Тема 3: «Правоотношения и их участники. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в обществе».

Вопрос 1 Понятие и признаки правового отношения

Правовые отношения – это общественные отношения, отрегулированные нормами права. Участники правовых отношений называются субъектами правовых отношений.

Став правовыми, общественные отношения приобретают следующие свойства-признаки:

1. Конкретизируются субъекты правовых отношений.

2. Определяются их взаимные права и юридические обязанности.

3. Возникшее правовое отношение обеспечивается возможностями применения государственного принуждения.

Предпосылки возникновения правовых отношений:

1. Материальные:

Это интересы и потребности людей и их объединений.

2. Юридические:

Нормы права; наличие необходимых свойств у участников отношений; наличие необходимых обстоятельств для возникновения, изменения и прекращения отношений (юридических фактов).

Вопрос 2 структура правоотношений и их содержание

Все предпосылки отражаются в структуре правоотношения.

Структура правоОтношения.

Правоотношения имеют следующие основные части:

Объект правоотношения(ПО).

2. Содержание правоотношения.

3. Субъекты правоотношения (участники, стороны правоотношения).

Объектом правоотношения выступает то, на что направлены действия сторон – субъектов правоотношения, что составляет предмет их интересов.

В качестве объектов правоотношений могут выступать различные социальные блага, а также действия, поведение людей.

Классификация объектов правоотношений:

1. Материальные блага.

2. Нематериальные блага (жизнь, здоровье и пр.).

3. Культурные ценности.

4. Документы.

5. Действия, поведение людей (перевозка, хранение, явка в военкомат).

Содержание правоотношений.

Своим содержанием правоотношения воздействуют на объект правоотношения.

Содержанием правоотношения является поведение, действия сторон по осуществлению имеющихся субъективных прав и юридических обязанностей.

При этом субъект, обладающий конкретным правом, называется управомоченным.

Субъект, обладающий конкретной обязанностью, называется обязанным.

Действия управомоченного субъекта.

Управомоченный субъект может:

1. Своими действиями реализовывать свое право.

2. Может потребовать от обязанного субъекта совершения активных действий или воздержания от них.

3. Может обратиться за защитой в случае нарушения права в государственный орган.

Обязанный субъект:

1. Должен совершить активное действие для выполнения обязанностей.

2.Обязан претерпеть меры государственного принуждения в случае нарушения обязанностей.

Вопрос 3 субъекты правоотношений.

Субъектами правоотношений называются участники, стороны правовых отношений.

Субъектами правоотношений могут быть только субъекты права.

Субъект права – физическое или юридическое лицо, наделенное по закону способностью иметь права и принимать юридические обязанности.

Субъект права – лицо, обладающее правосубъектностью.

Субъекты правоотношений в области частного права подразделяются на юридических и физических лиц.

В качестве физических лиц выступают граждане, иностранцы, лица без гражданства.

В качестве юридических лиц выступают организации, признанные государством в качестве субъекта права, обладающие обособленным имуществом, самостоятельно отвечающие этим имуществом по своим обязательствам и участвующие в гражданском обороте от своего имени.

Субъекты правоотношений в области публичного права подразделяются на индивидуальных и коллективных субъектов.

К индивидуальным субъектам относятся:

1. Граждане.

2. Иностранные граждане.

3. Лица с двойным гражданством.

4. Лица без гражданства.

Коллективные субъекты:

1. Государство, субъекты федерации, города, районы и др. территориальные образования.

2. Население этих образований.

3. Общественные объединения и партии.

Возможность того или иного лица быть участником правоотношений определяется наличием у лица правосубъектности, которая складывается из трех свойств: Правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.

Лица, обладающие правосубъектностью, называются субъектами права. Таким образом, чтобы стать субъектом правоотношений, лицо должно быть субъектом права.

Правоспособность – это способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, предусмотренные нормами права.

Дееспособность человека – это его способность самостоятельными и осознанными действиями приобретать субъективные права и выполнять юридические обязанности.

Правоспособность человека возникает с момента его рождения и прекращается моментом его смерти.

Правоспособность юридических лиц возникает с момента их регистрации.

Только для человека дееспособность отделяется от правоспособности. Для юридических лиц дееспособность возникает одновременно с возникновением правоспособности.

Дееспособность человека зависит от возраста и состояния здоровья.

С 16 лет человек считается дееспособным по всем нормам трудового, уголовного и частично гражданского права. С 18 лет человек считается почти полностью дееспособным (почти, т.к. президентом он может стать в 35 лет, а пенсионером – в 55 (60) лет).

Различают три вида правосубъектности: общую, отраслевую и специальную.

Общая – это способность быть субъектом права вообще.

Отраслевая – это способность быть субъектом права определенной отрасли (так, например, субъектами уголовно-правовых отношений могут быть индивидуальные субъекты).

Специальная – это способность быть субъектом определенной группы общественных отношений в рамках конкретной отрасли права (так, например, субъектами пенсионных отношений могут быть только лица, имеющие право на выплату пенсии).

Правовой статус лица – это совокупность принадлежащих лицу прав, свобод и обязанностей. По видам правосубъектности различают три вида правового статуса: общий, отраслевой и специальный.

Правовое положение - более широкое понятие, чем правовой статус. Оно определяется как сумма общего правового статуса и тех статусов, которые приобретает данное лицо, вступая в конкретные правоотношения (отраслевые статусы, специальные статусы).

Классификация правоотношений

1. В зависимости от предмета и метода правового регулирования (по отраслям права).

Пример: гражданско-правовые отношения, уголовно-правовые отношения и пр.

2. В зависимости от используемых норм права.

а) материально-правовые отношения.

б) процессуально-правовые отношения.

3. В соответствии с основными функциями права.

а) регулятивно-правовые отношения.

б) охранительные отношения.