Масс-спектрометрия вторичных ионов.

Масс-спектрометрия вторичных ионов (МСВИ) (англ. Secondary-Ion Mass Spectrometry, SIMS) — метод получения ионов из низколетучих, полярных и термически нестойких соединений в масс-спектрометрии.

Первоначально применялся для определения элементного состава низко-летучих веществ, однако впоследствии стал использоваться как десорбционный метод мягкой ионизации органических веществ. Используется для анализа состава твёрдых поверхностей и тонких плёнок. МСВИ — самая чувствительная из техник анализа поверхностей, способная обнаружить присутствие элемента в диапазоне 1 часть на миллиард.

Суть метода

Проба облучается сфокусированным пучком первичных ионов (например Xe+, Cs+, Ga+) с энергией от 100 эВ до нескольких кэВ (большая энергия используется в методе FAB). Образующийся в результате пучок вторичных ионов анализируется с помощью масс-спектрометра для определения элементного, изотопного или молекулярного состава поверхности.

Выход вторичных ионов составляет 0,1-0,01 %.

ВИМС обладает рядом уникальных возможностей:

1. Анализу можно подвергать любые твердые вещества без какой-либо специальной подготовки (металлы и сплавы,полупроводники, диэлектрики).

2. Регистрируются все элементы от водорода до трансурановых.

3. Идентификация изотопов не требует дополнительных усилий.

4. Чувствительность анализа на современных приборах составляет по концентрации ~ 1012 – 1016 атомов примеси в 1 см3 (~ 10-4 - 10-7%), по расходу вещества ~ 10-14 - 10-15 г (~ 10-6 монослоя).

5. Возможность проводить послойный анализ материалов свысокой разрешающей способностью по глубине – порядка 30 -100 Å.

6. Идентифицируются не только отдельные элементы, но и их химические соединения.

В тоже время метод имеет и некоторые недостатки:

1. Трудность точного количественного определения элементного состава образца, связанная с зависимостью вероятности ионизации частиц от их окружения.

2. Разрушающее воздействие пучка первичных ионов на исследуемый образец, и как следствие, возникновения эффектов связанных с перемешиванием и сегрегацией элементов на поверхности.

Требования к вакууму

Метод МСВИ требует создания условий высокого вакуума с давлениями ниже 10−4 Па (примерно 10−6 мбар или торр). Это необходимо, чтобы гарантировать, что вторичные ионы не сталкиваются с молекулами окружающего газа на их пути к датчику (длина свободного пробега), а также для предотвращения поверхностного загрязнения адсорбция частицами окружающего газа во время измерения.

Измерительный прибор

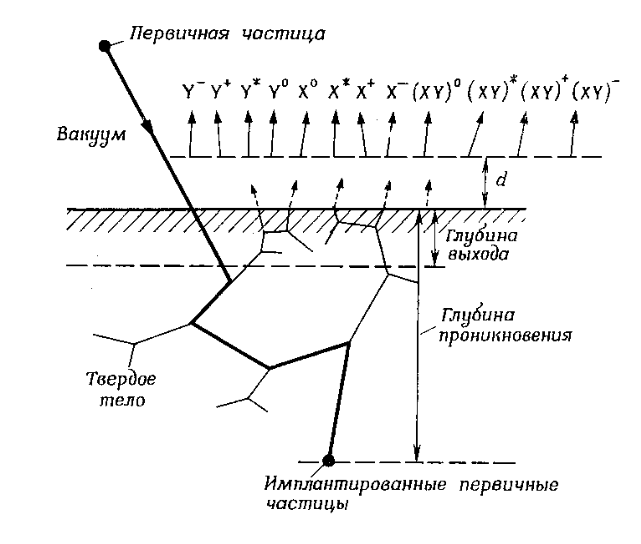

Классический анализатор на основе МСВИ включает в себя 1) первичную ионную пушку, производящую первичный ионный пучок, 2) коллиматор первичных ионов, ускоряющий и сосредотачивающий луч на образце (в некоторых устройствах с возможностью отделить первичные ионы специальным фильтром или создать пульсацию луча), 3) высоковакуумную камеру, содержащую образец и ионную линзу для извлечения вторичных ионов, 4) массовый анализатор, разделяющий ионы согласно их отношению заряда к массе, 5) устройства детектирования ионов.

Различают статический и динамический режимы МСВИ.

Статический

Используется небольшой поток ионов на единицу поверхности (< 5нА/см²). Таким образом, исследуемая поверхность остаётся практически невредимой.

Применяется для исследования органических проб.

Динамический

Поток первичных ионов большой (порядка мкА/см²), поверхность исследуется последовательно, со скоростью примерно 100 ангстрем в минуту.

Режим является деструктивным, и, следовательно, подходит больше для элементного анализа.

Эрозия пробы позволяет получить профиль распределения веществ по глубине.

Процесс распыления

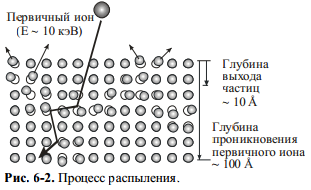

Схематически

процесс

распыления

показан на рис. 6-2.

Первичные ионы –

с энергией ~ 10

кэВ проникают на

глубину ~ 100 Å. В

процессе их

торможения в

решетке твердого

тела, вследствие парных взаимодействий,

развиваются каскады последовательных

столкновений между атомами матрицы.

Часть каскадов столкновений имеет

вероятность выйти на поверхность. Если

энергия поверхностного атома матрицы

в конце каскада достаточна для его

отрыва от поверхности, то происходит

его эмиссия или, иначе говоря, –

распыление. Глубина, на которой находились

распыленные частицы до их эмиссии,

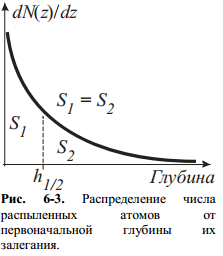

называется глубиной выхода. Распределение

числа распыленных атомов от первоначальной

глубины их залегания имеет характерный

вид, изображенный на рис. 6-3. Оно зависит

от энергий и масс

бомбардирующих ионов и

атомов мишени. Толщина слоя, с

которого выбивается половина

от общего числа распыленных

частиц (h1/2), обычно находится в

пределах 5 - 20 Å и определяет

максимально возможное

разрешение по глубине.

Пороговая энергия

распыления лежит в диапазоне

20 – 40 эВ.

Коэфициенты

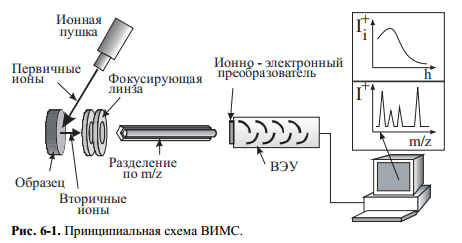

В процессе распыления кроме атомарных ионов, образуются и

молекулярные. Однако число последних обычно значительно

меньше, чем первых. На рис. 6-4 показаны характерные

распределения по

поступательной

кинетической

энергии для одно,

двух и трехатомных

ионов. Основное

отличие

распределения для

атомарных ионов от

распределения для

молекулярных ионов

состоит в том, что

молекулярные ионов

с энергией более 20 –

30 эВ практически

отсутствуют.

Схема установки

Пример: МСВИ –анализ лазерной гетероструктуры

времяпролетный масс-спектрометр вторичных ионов

Времяпролётный масс-анализатор — простейший вид масс-анализатора.

Во время-пролётном масс-анализаторе ионы вылетают из источника и попадают во время пролетную трубу, где отсутствует электрическое поле (бесполевой промежуток). Пролетев некоторое расстояние d , ионы регистрируются детектором ионов с плоской или почти плоской регистрирующей поверхностью. В 1950—1970 годах, в качестве детектора ионов использовался вторичный электронный умножитель «жалюзного типа» (Venetian blind), позже применялся комбинированный детектор, использующий две или иногда три последовательно расположенных микроканальных пластины (МКП).

Физический принцип работы время-пролётного масс-анализатора заключается в том, что разность потенциалов U ускоряет ионы в источнике ионов до скорости v согласно уравнению:

![]()

При фиксированной длине бесполевого промежутка от источника ионов до детектора ионов время полета ионов

![]()

тогда

![]()

Время-пролётный масс-анализатор является импульсным масс-анализатором, то есть ионы поступают из источника ионов во время-пролетную часть не непрерывно, а порциями через определенные интервалы времени. Такие масс-анализаторы совместимы с ионизацией лазерной десорбцией при содействии матрицы (МАЛДИ), так как в данном методе ионизации ионы также образуются не непрерывно, а при каждом импульсе лазера.