- •1. Передатчики и приёмники

- •1.1. Назначение, состав и структурные схемы радиопередатчиков. Основные параметры радиопередатчиков. Физические процессы в радиопередающих устройствах.

- •1.2. Назначение радиоприёмника, его основные параметры. Физические процессы, состав и функциональные схемы радиоприемников.

- •Диапазон рабочих частот

- •1.3. Гетеродинный и супергетеродинный радиоприемники. Их сравнение.

- •1.4. Обеспечение избирательности приемника по соседнему каналу.

- •1.5. Обеспечение избирательности приемника по зеркальному каналу.

- •1.6. Автоматическая подстройка частоты гетеродина в приемнике.

- •1.7. Система автоматической регулировки усиления в приемниках.

- •2. Теоретические сведения

- •2.1. Активные элементы в каскадах приемопередатчиков. Определение понятия «активный элемент». Эквивалентные схемы биполярных и полевых транзисторов. Характеристики и основные параметры транзисторов.

- •2.3. Квадратурное представление радиосигнала.

- •3. Усилители мощности

- •3.1. Усилители мощности. Состав усилителя, назначение элементов. Основные характеристики и параметры усилителя.

- •3.4. Характеристики и параметры усилителя мощности, определяющие его нелинейные свойства.

- •3.6. Цепи питания и смещения (фиксированного и автоматического) биполярных и полевых транзисторов в усилителях мощности.

- •3.7. Согласование сопротивлений. Назначение входной и выходной согласующих цепей усилителя мощности. Определение входного импеданса нелинейного элемента.

- •3.10. Транзисторный умножитель частоты, электрическая схема, механизм работы, особенности режима работы транзистора

- •4. Автогенераторы

- •4.1. Состав автогенератора. Механизм работы транзисторных автогенераторов. Классические схемы автогенераторов: схема Колпитца и схема Клаппа.

- •4.2. Квазилинейная теория транзисторных автогенераторов. Условия, необходимые для возбуждения и устойчивого существования колебаний в автогенераторе.

- •4.3. Долговременная стабильность частоты колебаний в автогенераторе. Дестабилизирующие факторы. Три условия, необходимые для получения высокостабильных колебаний.

- •4.4. Кварцевые автогенераторы. Кварцевые резонаторы. Причины образования резонансных частот. Механические гармоники.

- •4.5. Генератор, управляемый напряжением (гун) при помощи варикапа. Механизм работы. Электрические схемы.

- •4.6. Фазовый шум в автогенераторах. Спектр мощности шумящего автогенератора. Единицы измерения фазового шума.

3. Усилители мощности

3.1. Усилители мощности. Состав усилителя, назначение элементов. Основные характеристики и параметры усилителя.

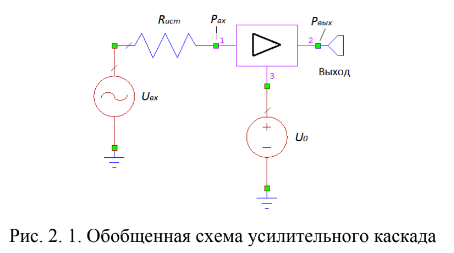

Усилитель мощности (УМ) – это четырехполюсник, на вход которого

поступают электромагнитные колебания частоты f мощностью Pвх, а на выходе

мощность колебаний Pвых > Pвх при сохранении частоты.

Входная мощность колебаний увеличивается за счет преобразования энергии

постоянного электрического поля источника питания Uo в энергию колебаний.

Состав усилителя мощности

Основным элементом УМ является активный элемент, способный

осуществлять такое преобразование. В качестве активного элемента в

микроэлектронных передатчиках и приемниках применяют транзисторы (полевые

или биполярные).

Современные усилители мощности выполняют в виде микросхем, на вход

которых поступают колебания от источника с стандартным внутренним

сопротивлением Rист и стандартным сопротивлением нагрузки Rн.

Для наиболее полной передачи мощности входного источника к

транзистору требуется согласовать входной импеданс транзистора с внутренним

сопротивлением источника колебаний. С этой целью в состав усилителя включают

входную согласующую цепь.

Кроме перечисленных устройств в состав УМ входят элементы,

разделяющие постоянный и переменный токи. Как правило, это емкости,

индуктивности или отрезки передающих линий.

Итак, основной состав усилителя мощности:

- активный элемент,

- цепи питания и смещения,

- входная и выходная согласующие цепи.

Основные характеристики и параметры усилителя:

А. Максимальная выходная мощность.

Б. Полоса пропускания усилителя.

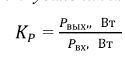

В. Коэффициент

усиления мощности.

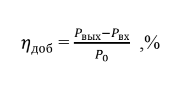

Г. Коэффициент

полезного действия добавленной мощности

(Power Added Efficiency – PAE).

Д. Коэффициент шума N. Коэффициент шума определяется при подаче на вход усилителя шумовых колебаний мощностью Pш вх и оценивается разницей (в дБм) мощностей выходного шума реального Pш вых и идеального, нешумящего, усилителя:

![]()

Е. Показатели нелинейности усилителя.

3.2. Режимы работы транзистора с отсечкой выходного тока и гармоническим выходным напряжением. Классы усилителей. Величина угла отсечки для получения максимальной а) выходной мощности, б) коэффициента усиления мощности, в) коэффициента полезного действия.

Различают четыре основных режима работы транзистора, по классам:

- Класс А: Режим работы транзистора без отсечки тока, с минимальными нелинейными искажениями сигнала. Для обеспечения работы режима А на вход транзистора подаётся постоянное смещение напряжение, при котором рабочая точка О занимает положение, соответствующее середине линейного участка работы транзистора. Этот режим широко используется в схемах усилителей напряжения, однако КПД каскада работающего в режиме класса А, относительно мал. Максимальный КПД меньше 25%.

- Класс B:

При работе транзистора в режиме класса В, постоянное смещение напряжение на базе отсутствует и точка покоя О лежим в области небольших токов коллектора, которыми можно пренебречь. Потому в режиме В ток через усилительный элемент протекает только в течении половины периода сигнала. т.е. УЭ работает с отсечкой тока. Угол соответствующий половине интервала в течении которого протекает ток называется углом отсечки, соответственно угол отсечки в режиме класса В составляет 90 градусов. КПД составляет примерно 78%. Нелинейные искажения гораздо выше чем в режиме А, так как используется весь рабочий диапазон токов и напряжений транзистора.

- Класс АВ: Чтобы исключить искажения выходного сигнала в области малых значений применяют режим АВ, в котором на базу транзистора подаётся небольшое напряжение, при котором точка покоя О занимает начальное положение в линейной области работы транзистора, но при этом через транзисторы в отсутствие сигнала протекает небольшой ток. КПД при этом практически не изменяется по сравнению с классом В, но нелинейные искажения уменьшаются в несколько раз.

- Класс С: Если подается напряжение смещения запирающее усилительный элемент, такой режим называется режимом класса С. Угол отсечки в таком режиме меньше 90 градусов, нелинейные искажение выше, а КПД больше чем в классе В. Режим класса С применяется в основном в схемах резонансных усилителей, где нелинейные искажения устраняются резонансным нагрузочным контуром.

- Режим Д (ДА-НЕТ)

В данном режиме работы ток периодически изменяется от нуля до максимального значения, напоминая меандр и используется в коммутационных схемах.

При работе с отсечкой тока КПД стремится к 100% при уменьшении угла отсечки

При работе с отсечкой тока выходная мощность увеличивается при увеличении угла отсечки, наибольшая мощность соответствует углу в 180 градусов (то есть при работе без отсечки). Можно показать , что при желании определить максимально достижимую выходную мощность, отдаваемую транзистором, есть возможность установить оптимальную амплитуду входного напряжения Uб. В этом случае, максимальная выходная мощность колебаний первой гармоники достигается при угле отсечки θ = 120 градусов.

Максимальный коэффициент усиления на заданной частоте колебаний может быть получен при условиях:

- угол отсечки коллекторного тока θ = 180 градусов ,

- сопротивление нагрузки транзистора Rк соответствует граничному режиму

работы,

- минимальная длина базы,

- минимальная индуктивность вывода транзистора, общего для входной и

выходной цепи.

3.3. Напряженность режима работы транзистора. Сравнение выходной мощности и КПД транзистора, а также, рассеиваемой мощности в недонапряженном и перенапряженном режимах работы. Способ установления и изменения напряженности режима. Условие существования граничного режима работы.

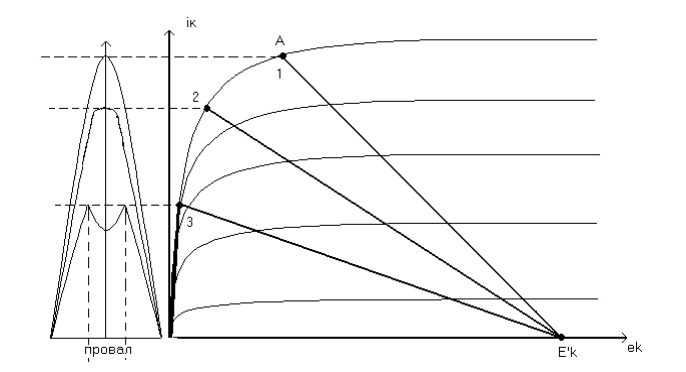

Режим работы характеризуется напряженностью, а напряженность – той точкой ВАХ, в которой формируется вершина импульса коллекторного тока.

По степени напряженности режимы работы делятся на недонапряженный, критический и перенапряженный. Недонапряженный режим реализуется при таких нагрузках и напряжениях возбуждения, когда напряжение на коллекторе в любую часть периода усиливаемого сигнала остается все время выше напряжения насыщения транзистора.

Если коллекторный ток находится на линии критического режима, то режим – критический (граничный). Амплитуда коллекторного тока слегка уменьшается, вершина уплощается.

Если А находится на ЛКР, но низко, то режим – перенапряженный, появляется провал в вершине импульса в тот момент, когда коллекторный переход открыт внешним воздействием.

Дополнительным условием существования граничного режима считается равенство нулю напряжения между коллектором и базой транзистора Uкб=0.