- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения

- •Глава один. Введение.

- •1.1. Предмет радиоизмерений.

- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.

- •1.3. Цели радиоизмерений

- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.

- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.

- •2.1. Понятие “измерение”.

- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.

- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.

- •2.4. Систематические погрешности

- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей

- •2.6. Случайные погрешности измерений

- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.

- •Глава три Средства и методы измерений.

- •3.1. Классификация средств измерений.

- •3.2. Погрешности средств измерений.

- •3.3. Методы измерений.

- •3.4. Условия измерений.

- •Глава четыре. Радиоизмерения.

- •4.1. Классификация радиоизмерений.

- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.

- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.

- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.

- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.

- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.

- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.1.1. Меры частоты.

- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.

- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.

- •5.1.4. Меры емкости.

- •5.1.5. Меры индуктивности.

- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.

- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.

- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.2.1. Масштабные преобразователи.

- •Делители напряжения.

- •Измерительные усилители.

- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- •Делители мощности.

- •Измерительные аттенюаторы.

- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.

- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.

- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.

- •Ацп интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение-частота.

- •Ацп поразрядного уравновешивания.

- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.

- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.

- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.

- •Запоминающие трубки.

- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.

- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

- •Частотные детекторы.

- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.

- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.

- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.

- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.

- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.

- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.

- •Глава шесть Измерения напряжений.

- •6.1. Вольтметры.

- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.

- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.

- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.

- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.

- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.

- •Компенсационные импульсные вольтметры.

- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений

- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.

- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.

- •6.2. Измерения частоты.

- •6.2.1. Меры частоты.

- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.

- •6.2.3. Метод сравнения.

- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.

- •6.3 Измерения разности фаз.

- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.

- •6.3.2 Устройства сравнения.

- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.

- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.

- •6.3.6. Цифровой фазометр.

- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.

- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.

- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.

- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.

- •Измерительные задачи.

- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.

- •Методы измерений.

- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.

- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.

- •7.4 Калориметрические измерители мощности.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.

- •Конструкции измерителей приращения температуры.

- •Дифференциальная схема калориметра.

- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.

- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.

- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.

- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.

- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •Метод вольтметра.

- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •7.6 Термисторные ваттметры свч.

- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.

- •Первичные измерительные преобразователи.

- •Волноводные термисторные преобразователи.

- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.

- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.

- •7.7 Измерения ослабления

- •Метод отношения мощностей

- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник

- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.

- •8.1Области применения.

- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.

- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.

- •8.3 Измерительные задачи.

- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.

- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.

- •Методика измерений ксвн

- •Сравнение с мерой.

- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.

- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.

- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.

- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.

- •Конструкция рефлектометра.

- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.

- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.

- •Пути, способы автоматизации.

- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.

- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.

- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.

- •9.1 Измерительные задачи.

- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.

- •9.3. Методы измерений.

- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.

- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .

- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.

- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.

- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

- •10.2. Нормативная база гси.

- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.

- •10.4. Метрологический контроль и надзор.

- •6.5. Эталоны

- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.

- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.

- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений

- •Содержание документа на мви

- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.

- •Заключение

- •Содержание

5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

Особенность

схемы состоит в том, что выходная величина

,

как показано на рис. 5.33, подвергается

обратному преобразованию в величину

![]() ,

однородную с входной величиной

и уравновешивающей ее, в результате

чего на вход цепи прямого преоразования

поступает только небольшая часть входной

величины

.

Другими словами, используется отрицательная

обратная связь и уравновешивание

производится автоматически.

,

однородную с входной величиной

и уравновешивающей ее, в результате

чего на вход цепи прямого преоразования

поступает только небольшая часть входной

величины

.

Другими словами, используется отрицательная

обратная связь и уравновешивание

производится автоматически.

Возможны два режима работы: режим неполного уравновешивания и режим полного уравновешивания. Рассмотрим сначала первый из них.

Прежде всего получим для схемы уравнение преобразования . Для этого запишем уравнение связи между сигналами в различных участках схемы. Будем считать справедливыми те же упрощающие предположения в отношении линейности звеньев, которые были приняты при анализе схемы прямого преобразования. Можно записать:

![]() (5.69)

(5.69)

уравнение цепи прямого преобразования:

![]() (5.70)

(5.70)

уравнение цепи обратного преобразования:

![]() (5.71)

(5.71)

Искомое уравнение измерительной схемы будем искать в виде:

![]() (5.72)

(5.72)

где

![]() - коэффициент преобразования измерительной

схемы.

- коэффициент преобразования измерительной

схемы.

Выразив

из (5.12) и подставляя

,

![]() ,

из (5.69), (5.70), (5.71), получим

,

из (5.69), (5.70), (5.71), получим

![]() (5.73)

(5.73)

![]() (5.74)

(5.74)

Таким образом, выходной сигнал пропорционален входному и зависит от коэффициентов преобразования как цепей прямого, так и обратного преобразования.

Можно

видеть, что при

![]()

![]() (5.75)

(5.75)

то

есть цепь прямого преобразования слабо

влияет на работу схемы. Для достижения

высокой чувствительности следует

уменьшить

![]() ,

а для выполнения условия

следует увеличить К.

,

а для выполнения условия

следует увеличить К.

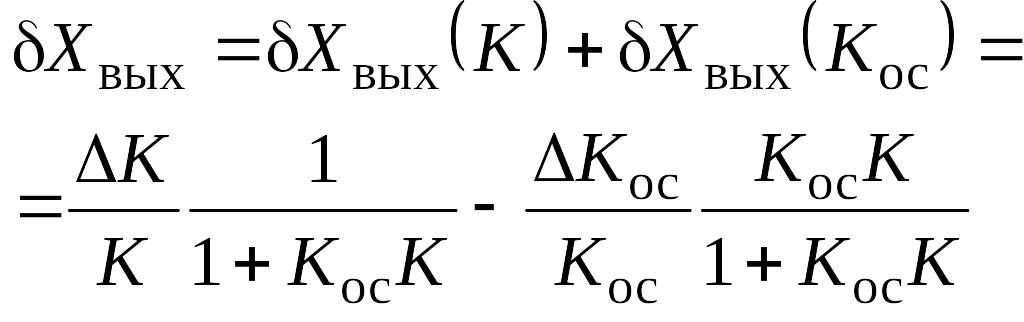

Определим мультипликативную погрешность, обусловленную нестабильностями K и . Определим относительную погрешность как погрешность косвенного измерения:

![]() (5.76)

(5.76)

![]() (5.77)

(5.77)

так

как

![]() .

Суммируя (5.16) и (5.17) и переходя к конечным

приращениям, получаем:

.

Суммируя (5.16) и (5.17) и переходя к конечным

приращениям, получаем:

(5.78)

(5.78)

Относительная

мультипликативная погрешность состоит

из суммы двух членов, один из которых

пропорционален суммарной погрешности

всех преобразователей цепи прямого

преобразования, а другой - суммарной

погрешности цепи обратной связи. При

погрешность из-за нестабильности K

уменьшается в

![]() раз. Погрешность, обусловленная

нестабильностью цепи обратной связи,

почти полностью входит в суммарную

погрешность. Следовательно, в прямой

цепи можно использовать менее стабильные

преобразователи, например, усилители,

если будет выполнено условие

.

В цепи обратной связи необходимо

использовать преобразователи с высокой

стабильностью, например, пассивные

делители и т. п.

раз. Погрешность, обусловленная

нестабильностью цепи обратной связи,

почти полностью входит в суммарную

погрешность. Следовательно, в прямой

цепи можно использовать менее стабильные

преобразователи, например, усилители,

если будет выполнено условие

.

В цепи обратной связи необходимо

использовать преобразователи с высокой

стабильностью, например, пассивные

делители и т. п.

Заметим,

что коэффициент преобразования схемы

уравновешивающего преобразования в

раз меньше, чем коэффициент преобразования

схемы прямого преобразования. Поэтому

для получения равных значений величины

![]() в схеме с обратной связью необходимо

увеличивать коэффициент преобразования

(усиления) цепи прямого преобразования

в

раз по сравнению со схемой без обратной

связи. Отметим, что имеются пределы

увеличения K,

обусловленные динамическими

характеристиками (динамическими

погрешностями) схем. Уравнение (5.78)

показывает также, что, благодаря введению

отрицательной обратной связи, уменьшается

нелинейность функции прямого

преобразования.

в схеме с обратной связью необходимо

увеличивать коэффициент преобразования

(усиления) цепи прямого преобразования

в

раз по сравнению со схемой без обратной

связи. Отметим, что имеются пределы

увеличения K,

обусловленные динамическими

характеристиками (динамическими

погрешностями) схем. Уравнение (5.78)

показывает также, что, благодаря введению

отрицательной обратной связи, уменьшается

нелинейность функции прямого

преобразования.

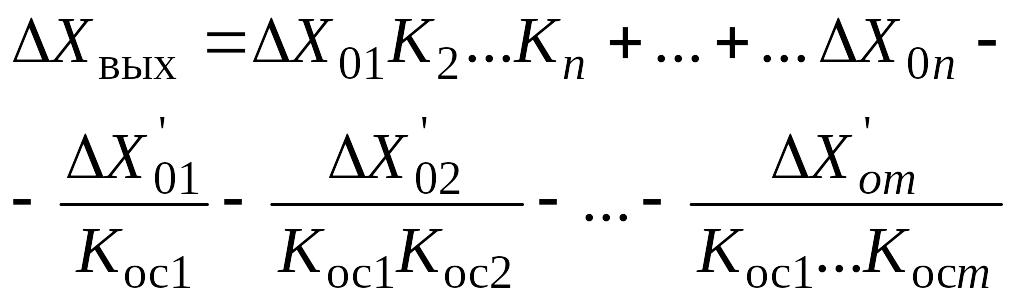

Оценим

теперь аддитивную погрешность,

обусловленную дрейфом нуля, наводками,

помехами, порогом чувствительности

звеньев. Введем в структурную схему

дополнительные сигналы

![]() ,

,

![]() .

Приведем эти сигналы ко входу схемы.

Тогда аддитивная абсолютная погрешность

выразится в виде:

.

Приведем эти сигналы ко входу схемы.

Тогда аддитивная абсолютная погрешность

выразится в виде:

(5.79)

(5.79)

Можно видеть, что аддитивная погрешность не зависит от глубины обратной связи и не может быть уменьшена по абсолютной величине введением уравновешивающего преобразования. При увеличении глубины обратной связи будет уменьшаться чувствительность и соответственно возрастать верхний допускаемый предел входной величины.

Применение схемы уравновешивающего преобразования является действенным путем повышения точности РИЛ, широко применяется на практике и является основой создания автоматических измерительных приборов.

Рассмотрим

теперь режим полного уравновешивания,

когда

![]() .

Это возможно в том случае, когда в цепи

прямого преобразования имеется

интегрирующее звено с функцией

преобразования такой, что

.

Это возможно в том случае, когда в цепи

прямого преобразования имеется

интегрирующее звено с функцией

преобразования такой, что

![]() .

Измерительные устройства с ручным

уравновешиванием можно также рассматривать

как имеющие структурную схему

уравновешивающего преобразования с

полным уравновешиванием.

.

Измерительные устройства с ручным

уравновешиванием можно также рассматривать

как имеющие структурную схему

уравновешивающего преобразования с

полным уравновешиванием.

Уравнение преобразования для такого случая очевидно, запишется:

![]() (5.80)

(5.80)

Коэффициент преобразования схемы полностью определяется цепью обратного преобразования и не зависит от цепи прямого преобразования. Мультипликативная относительная погрешность, связанная с нестабильностью коэффициентов преобразования звеньев

![]() (5.81)

(5.81)

обусловлена

только цепью обратной связи. Аддитивная

погрешность схемы полного уравновешивания

почти полностью определяется порогом

чувствительности звеньев. Под порогом

чувствительности звена понимают

минимальный сигнал на входе, способный

вызвать сигнал на выходе. При входном

сигнале меньше порога чувствительности

сигнал на выходе не появляется,

следовательно, уравновешивание происходит

при

![]() ,

где

,

где

![]() - порог чувствительности звеньев в цепи

прямого преобразования до интегрирующего

звена включительно.

- порог чувствительности звеньев в цепи

прямого преобразования до интегрирующего

звена включительно.

Аддитивная погрешность схемы полного уравновешивания запишется как:

![]() (5.82)

(5.82)

где

![]() - порог чувствительности интегрирующего

звена.

- порог чувствительности интегрирующего

звена.

Заметим,

что введение понятия порога чувствительности

является приемом, позволяющим представить

в качестве линейного фактически

нелинейное устройство с характеристикой,

имеющей зону нечувствительности

![]() (рис. 5.34).

(рис. 5.34).