- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения

- •Глава один. Введение.

- •1.1. Предмет радиоизмерений.

- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.

- •1.3. Цели радиоизмерений

- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.

- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.

- •2.1. Понятие “измерение”.

- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.

- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.

- •2.4. Систематические погрешности

- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей

- •2.6. Случайные погрешности измерений

- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.

- •Глава три Средства и методы измерений.

- •3.1. Классификация средств измерений.

- •3.2. Погрешности средств измерений.

- •3.3. Методы измерений.

- •3.4. Условия измерений.

- •Глава четыре. Радиоизмерения.

- •4.1. Классификация радиоизмерений.

- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.

- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.

- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.

- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.

- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.

- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.1.1. Меры частоты.

- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.

- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.

- •5.1.4. Меры емкости.

- •5.1.5. Меры индуктивности.

- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.

- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.

- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.2.1. Масштабные преобразователи.

- •Делители напряжения.

- •Измерительные усилители.

- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- •Делители мощности.

- •Измерительные аттенюаторы.

- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.

- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.

- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.

- •Ацп интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение-частота.

- •Ацп поразрядного уравновешивания.

- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.

- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.

- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.

- •Запоминающие трубки.

- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.

- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

- •Частотные детекторы.

- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.

- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.

- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.

- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.

- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.

- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.

- •Глава шесть Измерения напряжений.

- •6.1. Вольтметры.

- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.

- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.

- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.

- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.

- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.

- •Компенсационные импульсные вольтметры.

- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений

- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.

- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.

- •6.2. Измерения частоты.

- •6.2.1. Меры частоты.

- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.

- •6.2.3. Метод сравнения.

- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.

- •6.3 Измерения разности фаз.

- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.

- •6.3.2 Устройства сравнения.

- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.

- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.

- •6.3.6. Цифровой фазометр.

- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.

- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.

- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.

- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.

- •Измерительные задачи.

- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.

- •Методы измерений.

- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.

- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.

- •7.4 Калориметрические измерители мощности.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.

- •Конструкции измерителей приращения температуры.

- •Дифференциальная схема калориметра.

- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.

- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.

- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.

- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.

- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •Метод вольтметра.

- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •7.6 Термисторные ваттметры свч.

- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.

- •Первичные измерительные преобразователи.

- •Волноводные термисторные преобразователи.

- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.

- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.

- •7.7 Измерения ослабления

- •Метод отношения мощностей

- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник

- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.

- •8.1Области применения.

- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.

- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.

- •8.3 Измерительные задачи.

- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.

- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.

- •Методика измерений ксвн

- •Сравнение с мерой.

- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.

- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.

- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.

- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.

- •Конструкция рефлектометра.

- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.

- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.

- •Пути, способы автоматизации.

- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.

- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.

- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.

- •9.1 Измерительные задачи.

- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.

- •9.3. Методы измерений.

- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.

- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .

- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.

- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.

- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

- •10.2. Нормативная база гси.

- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.

- •10.4. Метрологический контроль и надзор.

- •6.5. Эталоны

- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.

- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.

- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений

- •Содержание документа на мви

- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.

- •Заключение

- •Содержание

Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

Термоэлектрические измерительные преобразователи обладают квадратичной функцией преобразования: выходное напряжение (ток) прямо пропорционально квадрату входного напряжения (тока).

Конструктивно

термопреобразователи состоят из

нагревателя

![]() и одной или нескольких соединенных в

батареи термопар

и одной или нескольких соединенных в

батареи термопар

![]() (рис.

5.28), в которых под действием тепла,

выделяемого в нагревателе измеряемым

током

(рис.

5.28), в которых под действием тепла,

выделяемого в нагревателе измеряемым

током

![]() ,

возникает термоЭДС

,

возникает термоЭДС

![]() ,

которая в замкнутой цепи термопар

вызывает термоэлектрический ток

,

которая в замкнутой цепи термопар

вызывает термоэлектрический ток

![]() .

Нагреватель представляет собой тонкую

проволочку из константана, нихрома,

вольфрама, платины и других нагревостойких

материалов. Термопары обычно выполняют

из разнородных металлов или их сплавов:

золото-палладий, железо-константан,

висмут-сурьма, медь-константан,

хромель-копель, хромель-алюмель.

.

Нагреватель представляет собой тонкую

проволочку из константана, нихрома,

вольфрама, платины и других нагревостойких

материалов. Термопары обычно выполняют

из разнородных металлов или их сплавов:

золото-палладий, железо-константан,

висмут-сурьма, медь-константан,

хромель-копель, хромель-алюмель.

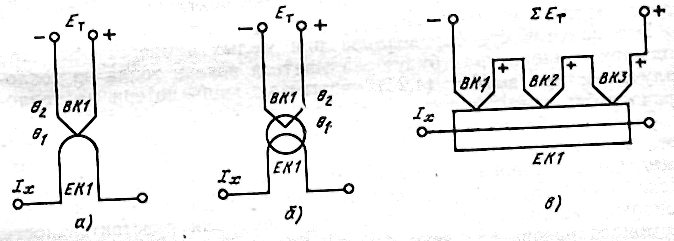

Рис. 5.28 Типы термопреобразователей

Пусть

температура рабочего спая термопар, а

температура нерабочих (холодных) концов

-

![]() .

При

.

При

![]() между концами термопар в соответствии

с эффектом Зеебека возникает термоЭДС

,

прямо пропорциональная разности

температур

между концами термопар в соответствии

с эффектом Зеебека возникает термоЭДС

,

прямо пропорциональная разности

температур

![]() .

.

Определим

характер зависимости между термоЭДС и

измеряемым током. Положим, нагреватель

термопары включен в цепь измеряемого

переменного тока

![]() .

Тогда

количество тепла

.

Тогда

количество тепла

![]() ,

которое

выделяется в нагревателе за период

переменного тока

,

которое

выделяется в нагревателе за период

переменного тока

, (5.54)

, (5.54)

где

![]() -

активное сопротивление нагревателя.

Тепло, отводимое от нагревания за то же

время Т:

-

активное сопротивление нагревателя.

Тепло, отводимое от нагревания за то же

время Т:

![]() , (5.55)

, (5.55)

где

с

- коэффициент теплоотдачи, S

- поверхность охлаждения нагревателя,

![]() - разность температур нагревателя и

окружающей среды.

- разность температур нагревателя и

окружающей среды.

В

установившимся режиме

![]() .

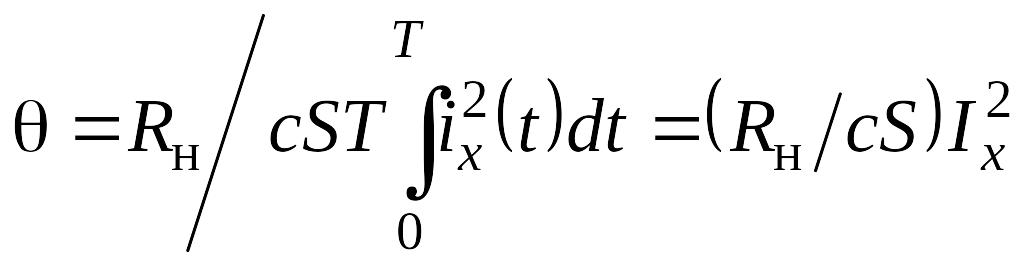

Приравнивая (5.54) и (5.55) и выражая θ,

получаем

.

Приравнивая (5.54) и (5.55) и выражая θ,

получаем

.

Здесь

- среднеквадратическое значение тока.

Поскольку

прямо пропорционально θ,

то уравнение термоэлектрического

преобразования будет иметь вид

.

Здесь

- среднеквадратическое значение тока.

Поскольку

прямо пропорционально θ,

то уравнение термоэлектрического

преобразования будет иметь вид

![]() , (5.56)

, (5.56)

где k - коэффициент, зависящий от конструктивных параметров нагревателя и термоэлемента.

Эта зависимость справедлива при малых температурах. При больших температурах будут оказываться потери тепла на теплоизлучение; при выводе (5.56) учитывали лишь потери на теплопроводность.

Термопреобразователи изготавливаются контактными и бесконтактными. В бесконтактном преобразователе (рис. 5.28,б) нагреватель изолирован от термопары и не имеет с ней гальванической связи. Эта мера позволяет последовательно соединять термопары, создавать батареи термопар, повышая чувствительность термопреобразователя (рис. 5.28,в). Бесконтактные термопреобразователи обеспечивают лишь слабую емкостную связь между входной и выходной цепью, а следовательно, и слабое влияние измерительного преобразователя на измеряемую цепь. Сказывается связь и через взаимную индуктивность. Для повышения чувствительности изготавливают вакуумные термопары. В них уменьшаются потери на передачу тепла воздуху. Термоэлектрические преобразователи используются в высокочастотных амперметрах и вольтметрах на частотах до 300 МГц в качестве основного измерительного преобразователя с квадратичной характеристикой. К зажимам термопар подсоединяется чувствительный магнитоэлектрический прибор. При этом для повышения чувствительности необходимо обеспечить согласование сопротивления батареи термопар и сопротивления рамки. Чувствительность также можно повысить применением УПТ. Вследствие малой чувствительности преобразователей в вольтметрах применяют высокочастотные усилители.

Однако

уже на частотах

![]() частотная погрешность составляет

до 10 %. С увеличением частоты вследствие

поверхностного эффекта увеличивается

сопротивление нагревателя. Часть энергии

ответвляется через шунтирующую цепь,

образованную емкостями между отдельными

частями прибора, минуя нагреватель.

Поэтому на ВЧ и СВЧ применяют пленочные

термопары, которые напыляются на

слюдяные, стеклянные и другие

диэлектрические подложки. В качестве

металлов выбирают висмут-сурьму или

хромель-копель. Основные достоинства

таких преобразователей: хорошее

согласование с трактом СВЧ, устойчивость

к перегрузкам, высокий коэффициент

преобразования. Пленочные преобразователи

применяют в измерителях мощности на

СВЧ.

частотная погрешность составляет

до 10 %. С увеличением частоты вследствие

поверхностного эффекта увеличивается

сопротивление нагревателя. Часть энергии

ответвляется через шунтирующую цепь,

образованную емкостями между отдельными

частями прибора, минуя нагреватель.

Поэтому на ВЧ и СВЧ применяют пленочные

термопары, которые напыляются на

слюдяные, стеклянные и другие

диэлектрические подложки. В качестве

металлов выбирают висмут-сурьму или

хромель-копель. Основные достоинства

таких преобразователей: хорошее

согласование с трактом СВЧ, устойчивость

к перегрузкам, высокий коэффициент

преобразования. Пленочные преобразователи

применяют в измерителях мощности на

СВЧ.

Недостатками являются значительное собственное потребление энергии, малая чувствительность, малая перегрузочная способность (у проволочных термоэлементов), инерционность.

Погрешности преобразования связаны с отклонением характеристики преобразования от квадратичной, старением, в результате чего изменяются свойства термопары, частотной погрешностью, обусловленной поверхностным эффектом, индуктивностью подогревателя и проводов, емкостью относительно земли.

Термоэлектрические амперметры и вольтметры имеют вследствие этого основную погрешность не менее 1 %.