- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения

- •Глава один. Введение.

- •1.1. Предмет радиоизмерений.

- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.

- •1.3. Цели радиоизмерений

- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.

- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.

- •2.1. Понятие “измерение”.

- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.

- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.

- •2.4. Систематические погрешности

- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей

- •2.6. Случайные погрешности измерений

- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.

- •Глава три Средства и методы измерений.

- •3.1. Классификация средств измерений.

- •3.2. Погрешности средств измерений.

- •3.3. Методы измерений.

- •3.4. Условия измерений.

- •Глава четыре. Радиоизмерения.

- •4.1. Классификация радиоизмерений.

- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.

- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.

- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.

- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.

- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.

- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.1.1. Меры частоты.

- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.

- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.

- •5.1.4. Меры емкости.

- •5.1.5. Меры индуктивности.

- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.

- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.

- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.2.1. Масштабные преобразователи.

- •Делители напряжения.

- •Измерительные усилители.

- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- •Делители мощности.

- •Измерительные аттенюаторы.

- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.

- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.

- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.

- •Ацп интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение-частота.

- •Ацп поразрядного уравновешивания.

- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.

- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.

- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.

- •Запоминающие трубки.

- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.

- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

- •Частотные детекторы.

- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.

- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.

- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.

- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.

- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.

- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.

- •Глава шесть Измерения напряжений.

- •6.1. Вольтметры.

- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.

- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.

- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.

- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.

- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.

- •Компенсационные импульсные вольтметры.

- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений

- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.

- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.

- •6.2. Измерения частоты.

- •6.2.1. Меры частоты.

- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.

- •6.2.3. Метод сравнения.

- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.

- •6.3 Измерения разности фаз.

- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.

- •6.3.2 Устройства сравнения.

- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.

- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.

- •6.3.6. Цифровой фазометр.

- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.

- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.

- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.

- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.

- •Измерительные задачи.

- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.

- •Методы измерений.

- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.

- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.

- •7.4 Калориметрические измерители мощности.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.

- •Конструкции измерителей приращения температуры.

- •Дифференциальная схема калориметра.

- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.

- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.

- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.

- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.

- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •Метод вольтметра.

- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •7.6 Термисторные ваттметры свч.

- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.

- •Первичные измерительные преобразователи.

- •Волноводные термисторные преобразователи.

- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.

- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.

- •7.7 Измерения ослабления

- •Метод отношения мощностей

- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник

- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.

- •8.1Области применения.

- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.

- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.

- •8.3 Измерительные задачи.

- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.

- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.

- •Методика измерений ксвн

- •Сравнение с мерой.

- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.

- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.

- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.

- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.

- •Конструкция рефлектометра.

- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.

- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.

- •Пути, способы автоматизации.

- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.

- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.

- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.

- •9.1 Измерительные задачи.

- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.

- •9.3. Методы измерений.

- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.

- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .

- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.

- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.

- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

- •10.2. Нормативная база гси.

- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.

- •10.4. Метрологический контроль и надзор.

- •6.5. Эталоны

- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.

- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.

- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений

- •Содержание документа на мви

- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.

- •Заключение

- •Содержание

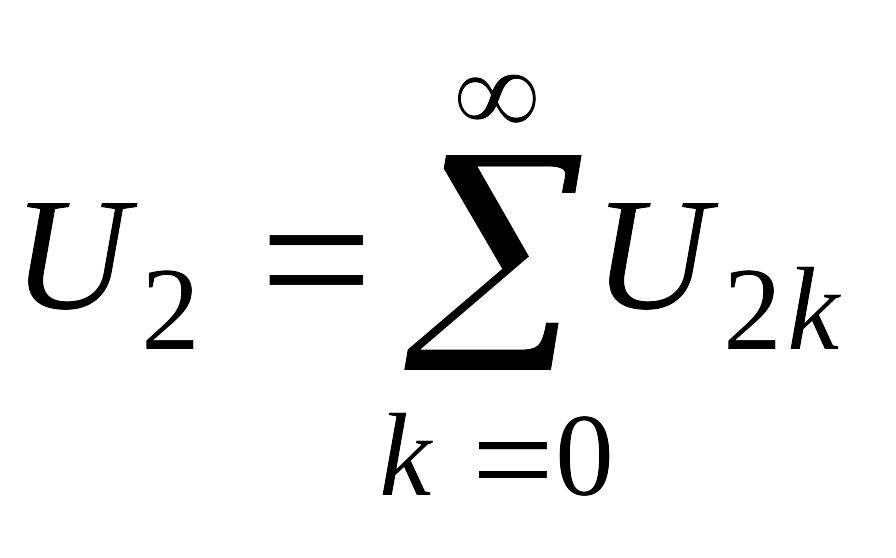

5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

Детектор среднеквадратического значения (СКЗ) - это измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное, пропорциональное квадрату СКЗ переменного напряжения. Измерение СКЗ напряжения связано с вьполнением квадрирования, усреднения и извлечением квадратного корня. Первые две осуществляются детектором. Операция извлечения корня должна осуществляться градуировкой аналогового измерительного прибора, подключаемого к выходу детектора СКЗ. Таким образом, детектор СКЗ должен иметь квадратичную функцию преобразования, а сам нелинейный элемент квадратичную вольтамперную характеристику.

Детектор

СКЗ при этих условиях позволяет

осуществлять преобразование в

постоянное напряжение СКЗ переменных

напряжений несинусоидальной формы,

поскольку

,

где

,

где

![]() - СКЗ напряжения несинусоидальной формы,

- СКЗ напряжения несинусоидальной формы,

![]() - СКЗ гармонических составляющих.

- СКЗ гармонических составляющих.

В качестве нелинейного элемента детектора, имеющего квадратичную вольтамперную характеристику (ВАХ), можно, например, использовать начальный участок ВАХ полупроводникового диода. Однако участок этот имеет очень малую протяженность. Полупроводниковые диоды имеют большой разброс параметров на этом участке характеристики. Поэтому большее распространение получили детекторы на основе диодной цепочки. Такая цепочка позволяет получить квадратичную ВАХ в результате кусочно-линейной аппроксимации параболической кривой. Схема квадратичного преобразователя с диодной цепочкой показана на рис. 5.25.

Входное

напряжение uвх

подводится

к широкополосному трансформатору

.

С помощью диодов

![]() и

и

![]() во

вторичной обмотке осуществляется

двухполупериодное выпрямление.

Выпрямленное напряжение действует на

цепь, состоящую из диодной цепочки

во

вторичной обмотке осуществляется

двухполупериодное выпрямление.

Выпрямленное напряжение действует на

цепь, состоящую из диодной цепочки

![]() ,

,

![]() и

резистора нагрузки

и

резистора нагрузки

![]() .

Падение

напряжения на нагрузке через фильтр

нижних частот

.

Падение

напряжения на нагрузке через фильтр

нижних частот

![]() подается

на выход преобразователя.

подается

на выход преобразователя.

Рис. 5.25 Схема квадратичного преобразователя

Выходное

напряжение пропорционально среднему

значению тока диодной ячейки. Диодная

цепочка имеет близкую к параболической

вольт-амперную характеристику. Поэтому

среднее значение выходного напряжения

оказывается пропорциональным квадрату

среднеквадратического значения

входного напряжения. Как обеспечивается

квадратичная вольтамперная характеристика?

Делители напряжения

![]() подключены к общему стабилизированному

источнику напряжения Е.

Делители

подобраны так, что смещения

подключены к общему стабилизированному

источнику напряжения Е.

Делители

подобраны так, что смещения

![]() ,

подаваемые

на диоды, удовлетворяют соотношению

,

подаваемые

на диоды, удовлетворяют соотношению

![]() .

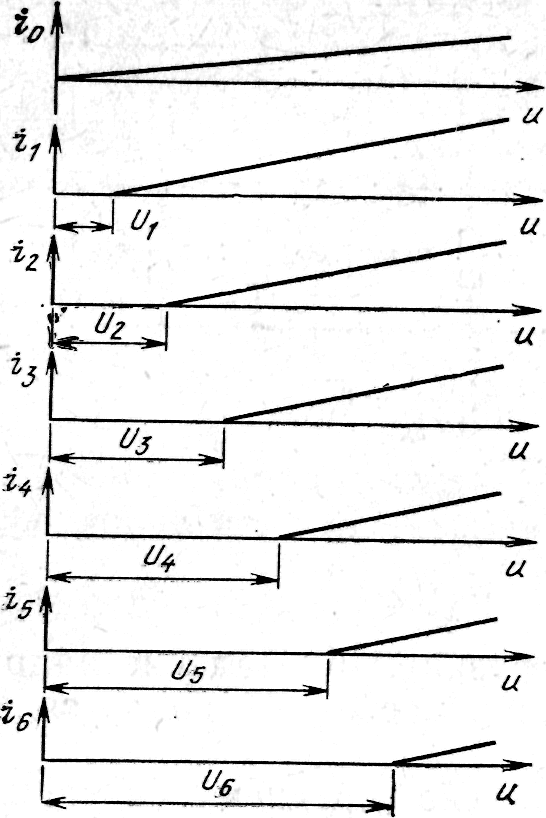

Пока входное напряжение цепочки U

не

достигает

.

Пока входное напряжение цепочки U

не

достигает

![]() (рис, 5.26), все диоды закрыты и начальная

часть ВАХ является прямой линией с

наклоном, зависящим от сопротивлений

резисторов

,

и

.

Когда напряжение U

превысит

,

откроется

диод

(рис, 5.26), все диоды закрыты и начальная

часть ВАХ является прямой линией с

наклоном, зависящим от сопротивлений

резисторов

,

и

.

Когда напряжение U

превысит

,

откроется

диод

![]() и

параллельно

подключится

делитель

и

параллельно

подключится

делитель

![]() ,

,

![]() .

Крутизна

ВАХ на участке от

до

возрастает, ток в цепи; станет

.

Крутизна

ВАХ на участке от

до

возрастает, ток в цепи; станет

![]() (рис. 5.26). Когда выполнится условие

(рис. 5.26). Когда выполнится условие

![]() ,

и

цепи преобразователя будет протекать

ток

,

и

цепи преобразователя будет протекать

ток

![]() .

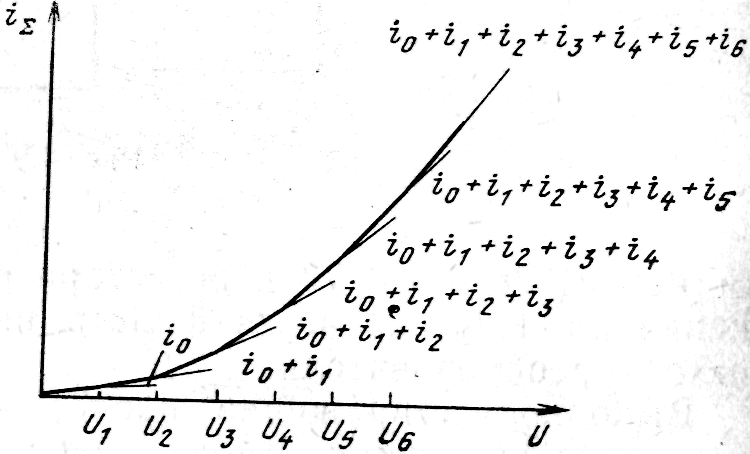

Крутизна ВАХ будет увеличиваться с

ростом U.

Выбирая

соответствующим: образом сопротивления

делителей, можно получить ВАХ в виде

ломаной линии, приближающейся к

квадратичной параболе. Таким образом,

квадратичная характеристика синтезируется

из начальных участков характеристик

ряда диодных ячеек, что показано на рис.

5.26.

.

Крутизна ВАХ будет увеличиваться с

ростом U.

Выбирая

соответствующим: образом сопротивления

делителей, можно получить ВАХ в виде

ломаной линии, приближающейся к

квадратичной параболе. Таким образом,

квадратичная характеристика синтезируется

из начальных участков характеристик

ряда диодных ячеек, что показано на рис.

5.26.

Коэффициент

преобразования детектора по току

![]() ,

где I—среднее

значение тока на выходе преобразователя,

- СКЗ

входного

напряжения.

,

где I—среднее

значение тока на выходе преобразователя,

- СКЗ

входного

напряжения.

При использовании в преобразователе магнитоэлектрического прибора (включается вместо ) усреднение осуществляется прибором, а операция извлечения квадратного корня реализуется градуировкой шкалы. Тогда показания прибора будут

![]() , (5.53)

, (5.53)

где

- коэффициент преобразования детектора

СКЗ по отклонению. Погрешность

преобразования таких преобразователей

определяется нестабильностью ВАХ

диодов, непостоянством сопротивлений

резисторов и т. д. Она составляет

![]() .

.

Рис. 5.26 Характеристики диодных ячеек.

Частотный диапазон определяется свойствами трансформатора - индуктивностью (снизу) и паразитными параметрами диодной цепочки (сверху) и составляет интервал от нескольких герц до 1 МГц.

Детектор

средневыпрямленного значения. Это

измерительный преобразователь переменного

напряжения в постоянный ток,

пропорциональный средневыпрямленному

значению входного сигнала (среднему

значению модуля). Вольтамперная

характеристика такого детектора

должна иметь линейный участок в пределах

диапазона входных напряжений. Примером

подобного преобразователя может служить

двухполупериодный выпрямитель с фильтром

нижних частот. Усреднение может быть

выполнено магнитоэлектрическим

прибором. Наиболее распространенными

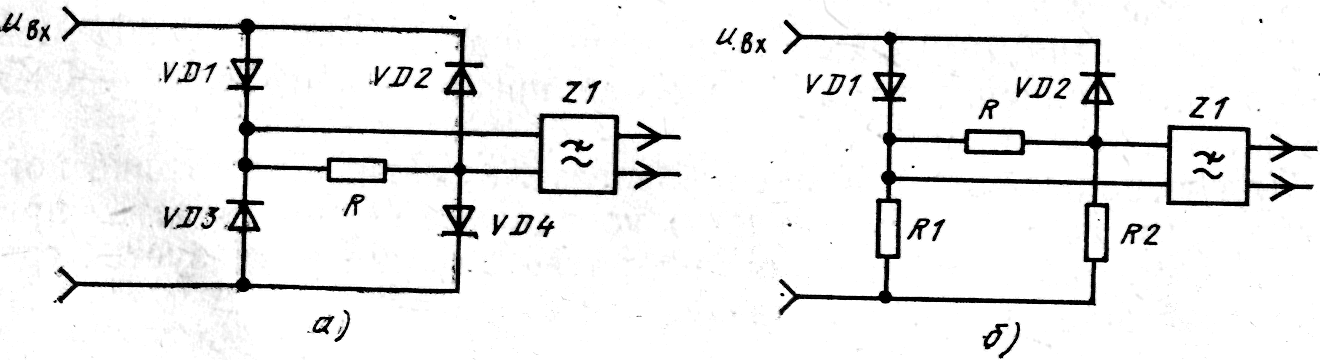

являются мостовые схемы (рис. 5.27). В

схеме рис. 5.27,а ток через диагональ моста

протекает в одном и том же направлении

в течение обоих полупериодов переменного

напряжения. В положительный полупериод

ток протекает по цепи: верхний входной

зажим - диод

- диагональ моста - диод

![]() - нижний входной зажим; в

отрицательный:

нижний зажим - диод

- диагональ моста - диод

- верхний зажим.

- нижний входной зажим; в

отрицательный:

нижний зажим - диод

- диагональ моста - диод

- верхний зажим.

Направление

тока соответствует проводящему

направлению указанных диодов.

Характеристики реальных диодов не имеют

строго линейного участка, как это

требуется условиями преобразования.

Ток, протекающий через диод при

положительном значении входного

напряжения

![]() ,

где

,

где

![]() - сопротивление открытого диода, зависящее

от приложенного напряжения, R

- сопротивление нагрузки. Начальный

участок характеристики близок к

квадратичному. Поэтому будет иметь

место погрешность, которая будет тем

меньше, чем ближе к линейной будет

характеристика диода.

- сопротивление открытого диода, зависящее

от приложенного напряжения, R

- сопротивление нагрузки. Начальный

участок характеристики близок к

квадратичному. Поэтому будет иметь

место погрешность, которая будет тем

меньше, чем ближе к линейной будет

характеристика диода.

Для

улучшения линейности ВАХ в диагональ

моста последовательно с резистором

R

включают такой резистор

![]() ,

сопротивление которого намного больше

сопротивления открытого диода

.

В этом случае

,

сопротивление которого намного больше

сопротивления открытого диода

.

В этом случае

![]() .

.

Рис. 5.27 Мостовые схемы.

Зависимость прямого тока от напряжения будет близка к линейной. Уменьшение чувствительности, которое будет при включении , можно компенсировать введением дополнительного усиления.

Схема рис. 5.27,б отличается от предыдущей тем, что вместо диодов и включены резисторы и . В положительный полупериод напряжения ток протекает через диод и резистор . Через резистор в этот полупериод ток не протекает, на его зажимах напряжение равно нулю. Поэтому, если в диагональ моста включить магнитоэлектрический вольтметр, он измеряет падение напряжения на . В отрицательный полупериод вольтметр, очевидно, измеряет падение напряжения на резисторе , поскольку через него и диод будет протекать ток.

Уравнение преобразования для рассмотренных схем, очевидно, можно выразить:

для

схемы рис. 5.27,а при

![]()

![]() ,

при

,

при

![]() имеем

имеем

![]() ;

;

для

схемы рис. 5.27,б при

![]() ;

;

![]() ,

,

![]() ,

при

,

при

![]() .

.

Погрешность преобразования обусловлена, главным образом, нелинейностью ВАХ диода и влиянием прямого сопротивления диода на ток, протекающий через выпрямительный мост.