- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения

- •Глава один. Введение.

- •1.1. Предмет радиоизмерений.

- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.

- •1.3. Цели радиоизмерений

- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.

- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.

- •2.1. Понятие “измерение”.

- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.

- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.

- •2.4. Систематические погрешности

- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей

- •2.6. Случайные погрешности измерений

- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.

- •Глава три Средства и методы измерений.

- •3.1. Классификация средств измерений.

- •3.2. Погрешности средств измерений.

- •3.3. Методы измерений.

- •3.4. Условия измерений.

- •Глава четыре. Радиоизмерения.

- •4.1. Классификация радиоизмерений.

- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.

- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.

- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.

- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.

- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.

- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.1.1. Меры частоты.

- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.

- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.

- •5.1.4. Меры емкости.

- •5.1.5. Меры индуктивности.

- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.

- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.

- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.2.1. Масштабные преобразователи.

- •Делители напряжения.

- •Измерительные усилители.

- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- •Делители мощности.

- •Измерительные аттенюаторы.

- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.

- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.

- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.

- •Ацп интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение-частота.

- •Ацп поразрядного уравновешивания.

- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.

- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.

- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.

- •Запоминающие трубки.

- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.

- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

- •Частотные детекторы.

- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.

- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.

- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.

- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.

- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.

- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.

- •Глава шесть Измерения напряжений.

- •6.1. Вольтметры.

- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.

- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.

- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.

- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.

- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.

- •Компенсационные импульсные вольтметры.

- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений

- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.

- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.

- •6.2. Измерения частоты.

- •6.2.1. Меры частоты.

- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.

- •6.2.3. Метод сравнения.

- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.

- •6.3 Измерения разности фаз.

- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.

- •6.3.2 Устройства сравнения.

- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.

- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.

- •6.3.6. Цифровой фазометр.

- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.

- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.

- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.

- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.

- •Измерительные задачи.

- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.

- •Методы измерений.

- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.

- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.

- •7.4 Калориметрические измерители мощности.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.

- •Конструкции измерителей приращения температуры.

- •Дифференциальная схема калориметра.

- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.

- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.

- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.

- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.

- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •Метод вольтметра.

- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •7.6 Термисторные ваттметры свч.

- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.

- •Первичные измерительные преобразователи.

- •Волноводные термисторные преобразователи.

- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.

- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.

- •7.7 Измерения ослабления

- •Метод отношения мощностей

- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник

- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.

- •8.1Области применения.

- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.

- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.

- •8.3 Измерительные задачи.

- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.

- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.

- •Методика измерений ксвн

- •Сравнение с мерой.

- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.

- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.

- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.

- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.

- •Конструкция рефлектометра.

- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.

- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.

- •Пути, способы автоматизации.

- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.

- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.

- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.

- •9.1 Измерительные задачи.

- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.

- •9.3. Методы измерений.

- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.

- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .

- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.

- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.

- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

- •10.2. Нормативная база гси.

- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.

- •10.4. Метрологический контроль и надзор.

- •6.5. Эталоны

- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.

- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.

- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений

- •Содержание документа на мви

- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.

- •Заключение

- •Содержание

5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

Пиковый детектор - это измерительный преобразователь, на выходе которого постоянная составляющая непосредственно соответствует пиковому значению напряжения на входе.

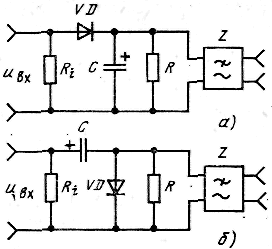

Принципиальные электрические схемы пиковых детекторов изображены на рис. 5.22,а - последовательный детектор с открытым входом и б - параллельный детектор с закрытым входом.

Рис. 5.22. Принципиальные электрические схемы пиковых детекторов

Для

а)

![]() ,

,

![]() ;

;

Для

б)

,

![]() .

.

В пиковом детекторе с открытым входом постоянная составляющая выходного сигнала содержит постоянную составляющую входного сигнала, если таковая имеется. В детекторе же с закрытым входом постоянная составляющая выходного сигнала не содержит постоянной составляющей входного сигнала - для нее вход закрыт. Пиковый детектор должен обязательно содержать элемент, запоминающий пиковое значение напряжения. Таким элементом обычно является конденсатор, заряжаемый до пикового значения через диод.

Остановимся

на пиковом детекторе с открытым входом.

Рассмотрим случай, когда на вход

поступает синусоидальное напряжение

![]() .

.

В

положительные полупериоды входного

напряжения

происходит заряд конденсатора С

через малое прямое сопротивление диода

![]() и внутреннее сопротивление источника

и внутреннее сопротивление источника

![]() .

В отрицательные полупериоды конденсатор

разряжается через большое сопротивление

R

(рис.

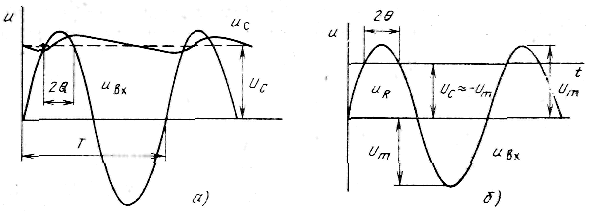

5.23,а).

.

В отрицательные полупериоды конденсатор

разряжается через большое сопротивление

R

(рис.

5.23,а).

Рис. 5.23 Схема работы выпрямителя

Постоянная

времени разряда много больше постоянной

времени заряда

![]() .

Поэтому

напряжение на конденсаторе возрастает

и через несколько периодов па обкладках

устанавливается постоянное напряжение

.

Поэтому

напряжение на конденсаторе возрастает

и через несколько периодов па обкладках

устанавливается постоянное напряжение

![]() (постоянная составляющая пульсирующего

напряжения), почти равное амплитуде

входного напряжения

(постоянная составляющая пульсирующего

напряжения), почти равное амплитуде

входного напряжения

![]() .

Поскольку

все

же несколько меньше

вследствие

разряда конденсатора во время

отрицательного полупериода, то в течение

времени, когда

.

Поскольку

все

же несколько меньше

вследствие

разряда конденсатора во время

отрицательного полупериода, то в течение

времени, когда

![]() ,

через

диод будут проходить импульсы тока,

пополняющие заряд конденсатора. Через

диод будет проходить ток, в течение

небольшой

части периода, характеризуемый углом

отсечки θ. Напряжение на конденсаторе,

док это следует из рисунка, можно записать

в виде:

,

через

диод будут проходить импульсы тока,

пополняющие заряд конденсатора. Через

диод будет проходить ток, в течение

небольшой

части периода, характеризуемый углом

отсечки θ. Напряжение на конденсаторе,

док это следует из рисунка, можно записать

в виде:

![]() . (5.40)

. (5.40)

Отсюда можно выразить коэффициент передачи тикового детектора, как

![]() . (5.41)

. (5.41)

Будем считать постоянным в течение периода входного напряжения. Полагая равными в установившемся режиме приобретаемый и теряемый емкостью С электрические заряды, можно получить выражение для угла отсечки:

![]() (5.42)

(5.42)

Подставляя (4.19) в (4.18) и ограничиваясь первыми двумя членами разложения косинуса в степенной ряд, можно получить

![]() (5.43)

(5.43)

Отсюда

следует, что с уменьшением отношения

![]() коэффициент

передачи

коэффициент

передачи

![]() .

Однако возможности уменьшения этого

отношения весьма ограничены. Наибольшее

значение R

обычно

не превышает 10 МОм и ограничено

сопротивлением утечки и шунтирующим

действием входного сопротивления

последующего каскада. Сопротивление

диода

составляет

около 1 кОм. Даже при

.

Однако возможности уменьшения этого

отношения весьма ограничены. Наибольшее

значение R

обычно

не превышает 10 МОм и ограничено

сопротивлением утечки и шунтирующим

действием входного сопротивления

последующего каскада. Сопротивление

диода

составляет

около 1 кОм. Даже при

![]() ,

а при

,

а при

![]()

![]() уменьшается до 0,951.

уменьшается до 0,951.

На

практике при использовании пикового

детектора принимают

![]() ,

выражение же (5.43) используется для оценки

систематической погрешности, обусловленной

зарядом и разрядом конденсатора в

течение периода.

,

выражение же (5.43) используется для оценки

систематической погрешности, обусловленной

зарядом и разрядом конденсатора в

течение периода.

Соотношение

(5.42) получено в предположении о неизменном

.

Это предположение может быть реализовано

лишь при

![]() .

Но с ростом емкости уменьшается

сопротивление утечки конденсатора,

уменьшаются R

и

.

Емкость

не может быть слишком большой (обычно

она порядка десяти тысяч пикофарад) и

приходится учитывать уменьшение

за

время разряда емкости. Это обстоятельство

является источником систематической

погрешности, которая будет рассмотрена

ниже. Отметим, что выделить постоянную

составляющую

из пульсирующего напряжения

можно

с помощью магнитоэлектрического прибора.

.

Но с ростом емкости уменьшается

сопротивление утечки конденсатора,

уменьшаются R

и

.

Емкость

не может быть слишком большой (обычно

она порядка десяти тысяч пикофарад) и

приходится учитывать уменьшение

за

время разряда емкости. Это обстоятельство

является источником систематической

погрешности, которая будет рассмотрена

ниже. Отметим, что выделить постоянную

составляющую

из пульсирующего напряжения

можно

с помощью магнитоэлектрического прибора.

Если

на вход схемы, показанной на рис. 5.6,а,

подать напряжение

![]() ,

в котором содержится как переменная,

так и постоянная составляющие, то,

очевидно, конденсатор С

зарядится

до напряжения, определяемого суммой

постоянной и амплитуды переменной

составляющих, т. е. до пикового значения

,

в котором содержится как переменная,

так и постоянная составляющие, то,

очевидно, конденсатор С

зарядится

до напряжения, определяемого суммой

постоянной и амплитуды переменной

составляющих, т. е. до пикового значения

![]() .

Таким образом, на выходе пикового

детектора с открытым входом имеет место

постоянное напряжение

,

учитывающее

как переменную, так и постоянную

составляющие на входе. Для исключения

пульсаций выходного напряжения на

выходе включается фильтр нижних частот.

.

Таким образом, на выходе пикового

детектора с открытым входом имеет место

постоянное напряжение

,

учитывающее

как переменную, так и постоянную

составляющие на входе. Для исключения

пульсаций выходного напряжения на

выходе включается фильтр нижних частот.

Рассмотрим теперь пиковый детектор с закрытым входом (рис. 4.6,б). Пусть на вход подводится синусоидальное напряжение . В течение нескольких положительных полупериодов конденсатор С заряжается через сопротивление диода и внутреннее сопротивление источника почти до значения . Разряд происходит в отрицательные полупериоды через очень большое сопротивление R и внутреннее сопротивление источника . Постоянная времени разряда много больше постоянной времени заряда

![]() . (5.44)

. (5.44)

Поэтому

напряжение

за

время отрицательного полупериода

изменится очень мало. Заряженный

конденсатор можно рассматривать как

источник постоянного напряжения

![]() .

.

Рассмотрим напряжение на нагрузочном резисторе R. Из схемы рис. 5.6,б следует:

![]() . (5.45)

. (5.45)

Когда

входное напряжение достигает положительного

максимума,

![]() (рис. 5.7,б). При отрицательном максимуме

(рис. 5.7,б). При отрицательном максимуме

![]() ,

поскольку

,

поскольку

![]() .

.

Видим,

что на резисторе выделяется пульсирующее

напряжение. Среднее значение этого

напряжения примерно равно

.

Заметим,

что измерить его с помощью

магнитоэлектрического прибора

затруднительно, поскольку на низких

частотах заметно колеблется стрелка.

В связи с этим напряжение

![]() сначала

подастся на фильтр нижних частот, который

пропускает постоянную составляющую

сначала

подастся на фильтр нижних частот, который

пропускает постоянную составляющую

![]() ,

я затем измеряется вольтметром постоянного

тока.

,

я затем измеряется вольтметром постоянного

тока.

Если

входное напряжение представляет собой

переменное напряжение, то обе схемы

детектора дают одинаковые результаты:

постоянная составляющая напряжения на

конденсаторах весьма близка к

,

т.

е. равна амплитуде измеряемого напряжения.

Если же входное напряжение

содержит постоянную составляющую

,

то

конденсатор зарядится дополнительно

и напряжение на конденсаторе увеличится

на

,

т.

е.

![]() .

Полярность

этой дополнительной постоянной

составляющей на конденсаторе (

.

Полярность

этой дополнительной постоянной

составляющей на конденсаторе (![]() )

будет

обратной полярности постоянной

составляющей

,

действующей

на входе. Сумма этих напряжений на

резисторе R

будет равна нулю, а постоянная составляющая

выходного напряжения не будет содержать

постоянной составляющей входного

напряжения.

)

будет

обратной полярности постоянной

составляющей

,

действующей

на входе. Сумма этих напряжений на

резисторе R

будет равна нулю, а постоянная составляющая

выходного напряжения не будет содержать

постоянной составляющей входного

напряжения.

Пиковый детектор с закрытым входом позволяет выделить из пульсирующего напряжения на входе только переменную составляющую в виде постоянной составляющей выходного напряжения, равной амплитуде переменной составляющей.

Пиковые детекторы применяются также для преобразования импульсных сигналов в постоянное напряжение, соответствующее амплитуде импульсов. Определенные трудности возникают при преобразовании последовательности импульсов большой скважности, а также редко повторяющихся и одиночных импульсов. Эти трудности обусловлены тем, что напряжение на конденсаторе пикового детектора оказывается меньше амплитуды импульсов , так как за время паузы конденсатор успевает разрядиться. Это приводит к погрешности, зависящей от скважности импульсов. Для преобразования редко повторяющихся, в том числе одиночных импульсов, пиковые детекторы используются в специальном режиме расширения импульсов.

Расширение сводится к увеличению длительности измеряемого импульса до значения, достаточного для намерения его вольтметром постоянного напряжения. При использовании цифровых вольтметров эта длительность должна составить несколько миллисекунд.

Остановимся

на вопросе о входном сопротивлении

пикового детектора. Это важно, поскольку

пиковые детекторы часто используются

в качестве первых каскадов вольтметров.

Особенности входного сопротивления

могут быть проанализированы из

рассмотрения эквивалентной схемы

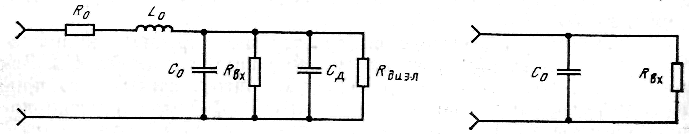

рис. 5.24,а,

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - распределенные индуктивность, активное

сопротивление, емкость подводящих

проводов,

- распределенные индуктивность, активное

сопротивление, емкость подводящих

проводов,

![]() - активное сопротивление, обусловленное

потерями в диэлектрике,

- активное сопротивление, обусловленное

потерями в диэлектрике,

![]() - входное активное сопротивление

детектора,

- входное активное сопротивление

детектора,

![]() -

между-электронная емкость диода. Для

уменьшения влияния паразитных параметров

на входное сопротивление детектора,

последний часто выполняется в виде

выносного пробника, благодаря чему

длина проводов существенно уменьшается.

-

между-электронная емкость диода. Для

уменьшения влияния паразитных параметров

на входное сопротивление детектора,

последний часто выполняется в виде

выносного пробника, благодаря чему

длина проводов существенно уменьшается.

Входные активные сопротивления у детекторов с открытым и закрытым входом не одинаковы:

![]() ,

,

![]() ,

где

- коэффициент передачи детектора.

,

где

- коэффициент передачи детектора.

В

связи с тем, что

![]() ,

,

![]() ,

а

,

а

![]() .

.

а) б)

в)

Рис. 5.24. Эквивалентные схемы.

Как будет изменяться входное сопротивление детектора в диапазоне частот? На низких частотах эквивалентная схема (рис. 5.24,б) представляет собой параллельное соединение входного активного сопротивления детектора и емкости монтажа , составляющей обычно единицы пикофарад.

С

ростом частоты начинает сказываться и

индуктивность вводов (рис. 5.24,в). Тогда

эквивалентная входная емкость

![]() может быть оценена так:

может быть оценена так:

, (5.46)

, (5.46)

(5.47)

(5.47)

где

![]() - резонансная частота контура, обоснованного

и

- резонансная частота контура, обоснованного

и

![]() .

Можно

видеть, что вблизи резонансной частоты

сильно будет возрастать эквивалентная

входная емкость.

.

Можно

видеть, что вблизи резонансной частоты

сильно будет возрастать эквивалентная

входная емкость.

По мере приближения к резонансу начинает оказываться шунтирующее действие потерь в диэлектрике, уменьшающее входное сопротивление вольтметра, растет активное сопротивление подводящих проводов за счет поверхностного эффекта. На СВЧ начинает сказываться инерция электронов - конечное время пролета электронами междуэлектродного пространства в вакуумном диоде.

Оценим

изменение коэффициента преобразования

детектора, обусловленное влиянием

и

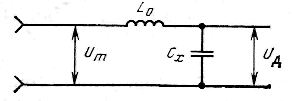

![]() .

Обращаясь

к эквивалентной схеме (рис. 5.24,а) и полагая

.

Обращаясь

к эквивалентной схеме (рис. 5.24,а) и полагая

![]() ,

получаем напряжение

,

получаем напряжение

![]() на нагрузке детектора в виде

на нагрузке детектора в виде

![]() (5.48)

(5.48)

и

коэффициент преобразования

![]() .

.

Чтобы расширить частотный диапазон, необходимо увеличить резонансную частоту детектора. Пределом уменьшения паразитных параметров является емкость анод - катод диода и индуктивность его выводов. Резонансная частота детекторных головок составляет 1 ...2 ГГц.

На СВЧ начинает сказываться конечное время пролета электронов в диоде от катода к аноду. За время, когда напряжение на аноде превышает напряжение на катоде, не все электроны успевают достигнуть катода и импульс тока уменьшается. Это приводит к менее интенсивному заряду конденсатора С и в результате к изменению коэффициента преобразования детектора:

![]() , (5.49)

, (5.49)

где

f

- рабочая частота, d

- расстояние между анодом и катодом, k

- постоянный коэффициент, зависящий от

конструкции диода (для параллельных

электродов

![]() ).

).

В

погрешность преобразования

![]() синусоидального напряжения входят

следующие частные систематические

погрешности:

синусоидального напряжения входят

следующие частные систематические

погрешности:

- относительная погрешность, обусловленная отклонением коэффициента преобразования от единицы вследствие разряда конденсатора

![]() , (5.50)

, (5.50)

- относительная погрешность из-за резонанса во входной цепи

, (5.51)

, (5.51)

- относительная погрешность за счет конечного времени пролета электронов междуэлектродного пространства

![]() , (5.52)

, (5.52)

а также случайная погрешность вследствие нестабильности сопротивлений R, .