- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения

- •Глава один. Введение.

- •1.1. Предмет радиоизмерений.

- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.

- •1.3. Цели радиоизмерений

- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.

- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.

- •2.1. Понятие “измерение”.

- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.

- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.

- •2.4. Систематические погрешности

- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей

- •2.6. Случайные погрешности измерений

- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.

- •Глава три Средства и методы измерений.

- •3.1. Классификация средств измерений.

- •3.2. Погрешности средств измерений.

- •3.3. Методы измерений.

- •3.4. Условия измерений.

- •Глава четыре. Радиоизмерения.

- •4.1. Классификация радиоизмерений.

- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.

- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.

- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.

- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.

- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.

- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.1.1. Меры частоты.

- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.

- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.

- •5.1.4. Меры емкости.

- •5.1.5. Меры индуктивности.

- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.

- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.

- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.2.1. Масштабные преобразователи.

- •Делители напряжения.

- •Измерительные усилители.

- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- •Делители мощности.

- •Измерительные аттенюаторы.

- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.

- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.

- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.

- •Ацп интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение-частота.

- •Ацп поразрядного уравновешивания.

- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.

- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.

- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.

- •Запоминающие трубки.

- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.

- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

- •Частотные детекторы.

- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.

- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.

- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.

- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.

- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.

- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.

- •Глава шесть Измерения напряжений.

- •6.1. Вольтметры.

- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.

- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.

- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.

- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.

- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.

- •Компенсационные импульсные вольтметры.

- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений

- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.

- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.

- •6.2. Измерения частоты.

- •6.2.1. Меры частоты.

- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.

- •6.2.3. Метод сравнения.

- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.

- •6.3 Измерения разности фаз.

- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.

- •6.3.2 Устройства сравнения.

- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.

- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.

- •6.3.6. Цифровой фазометр.

- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.

- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.

- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.

- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.

- •Измерительные задачи.

- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.

- •Методы измерений.

- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.

- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.

- •7.4 Калориметрические измерители мощности.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.

- •Конструкции измерителей приращения температуры.

- •Дифференциальная схема калориметра.

- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.

- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.

- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.

- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.

- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •Метод вольтметра.

- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •7.6 Термисторные ваттметры свч.

- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.

- •Первичные измерительные преобразователи.

- •Волноводные термисторные преобразователи.

- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.

- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.

- •7.7 Измерения ослабления

- •Метод отношения мощностей

- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник

- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.

- •8.1Области применения.

- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.

- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.

- •8.3 Измерительные задачи.

- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.

- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.

- •Методика измерений ксвн

- •Сравнение с мерой.

- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.

- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.

- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.

- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.

- •Конструкция рефлектометра.

- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.

- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.

- •Пути, способы автоматизации.

- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.

- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.

- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.

- •9.1 Измерительные задачи.

- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.

- •9.3. Методы измерений.

- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.

- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .

- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.

- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.

- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

- •10.2. Нормативная база гси.

- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.

- •10.4. Метрологический контроль и надзор.

- •6.5. Эталоны

- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.

- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.

- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений

- •Содержание документа на мви

- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.

- •Заключение

- •Содержание

Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

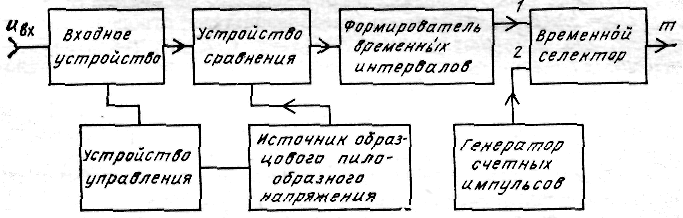

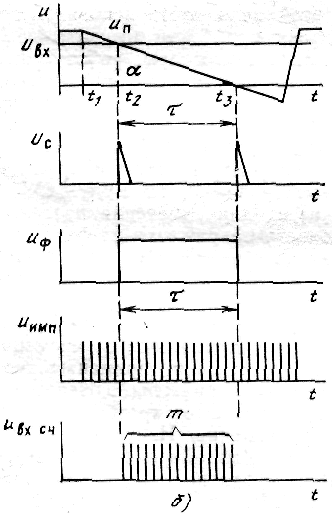

Рассмотрим сначала так называемый время - импульсный АЦП (рис. 5.11,а).

Схема работает циклами, которые задаются управляющим устройством. Управление может осуществляться вручную или автоматически.

В

начале цикла в момент времени

![]() тактовый импульс от управляющего

устройства запускает генератор

образцового пилообразного напряжения

тактовый импульс от управляющего

устройства запускает генератор

образцового пилообразного напряжения

![]() (рис. 5.11,б). С ним сравнивается

поступающее на вход измеряемое постоянное

напряжение

(рис. 5.11,б). С ним сравнивается

поступающее на вход измеряемое постоянное

напряжение

![]() .

Сравнивающее устройство фиксирует

момент равенства этих напряжений

.

Сравнивающее устройство фиксирует

момент равенства этих напряжений

![]() появлением короткого импульса

появлением короткого импульса

![]() на выходе. Кроме этого, сравнивающее

устройство фиксирует равенство нулю

пилообразного напряжения (момент

на выходе. Кроме этого, сравнивающее

устройство фиксирует равенство нулю

пилообразного напряжения (момент

![]() )

также появлением импульса

)

также появлением импульса

![]() на выходе.

на выходе.

а)

Рис.5.11 Структура АЦП.

Импульс

перебрасывает формирователь временного

интервала (триггер) в положение, при

котором временной селектор пропускает

непрерывно поступающие на вход 2

счетные

импульсы от генератора

![]() .

Импульс

на

выходе сравнивающего устройства,

фиксирующий равенство образцового

пилообразного напряжения нулю, переводит

формирователь в другое состояние,

закрывая тем самым вход 1

временного

селектора для прохождения счетных

импульсов. Таким образом, та выходе

временного селектора окажется m

импульсов,

соответствующих времени τ между двумя

состояниями формирователя. Это время

будет равно

.

Импульс

на

выходе сравнивающего устройства,

фиксирующий равенство образцового

пилообразного напряжения нулю, переводит

формирователь в другое состояние,

закрывая тем самым вход 1

временного

селектора для прохождения счетных

импульсов. Таким образом, та выходе

временного селектора окажется m

импульсов,

соответствующих времени τ между двумя

состояниями формирователя. Это время

будет равно

![]() ,

где F

- частота следования счетных импульсов,

v

-

скорость изменения пилообразного

напряжения, [В/с], численно равная tg α.

,

где F

- частота следования счетных импульсов,

v

-

скорость изменения пилообразного

напряжения, [В/с], численно равная tg α.

Уравнение

преобразовавши с погрешностью дискретности

имеет вид

![]() .

Для данного преобразователя отношение

.

Для данного преобразователя отношение

![]() ,

его выбирают равным 10k (k=0,

1, 2, ...), так что

,

его выбирают равным 10k (k=0,

1, 2, ...), так что

![]() .

Входное

постоянное напряжение

прямо

пропорционально числу импульсов на

выходе преобразователя.

.

Входное

постоянное напряжение

прямо

пропорционально числу импульсов на

выходе преобразователя.

Основные звенья структурной схемы АЦП являлись предметом изучения в курсе “Импульсные и цифровые устройства”. Здесь же рассмотрим лишь их основные особенности.

Генератор

пилообразного напряжения должен

вырабатывать линейно изменяющееся

напряжение с коэффициентом нелинейности,

не превышающим

![]() ,

и высокой стабильностью скорости

нарастания напряжения. Для этой цели

часто используются интеграторы на

основе усилителей тока с глубокой

отрицательной обратной связью.

Используются также генераторы, работающие

на принципе заряда конденсатора с

большой постоянной времени.

,

и высокой стабильностью скорости

нарастания напряжения. Для этой цели

часто используются интеграторы на

основе усилителей тока с глубокой

отрицательной обратной связью.

Используются также генераторы, работающие

на принципе заряда конденсатора с

большой постоянной времени.

Сравнивающие устройства строят на основе диодных схем. Применяют также дифференциальные усилители, состоящие из нескольких каскадов усиления. На разные входы дифференциального усилителя подают пилообразное напряжение и преобразуемое постоянное. При их равенстве на выходе появляется импульс.

Входное устройство предназначается для изменения пределов входной величины, фильтрации входного напряжения от фона, переключения полярности и включает в себя аттенюаторы и делители напряжения, фильтр нижних частот и переключатели. Достоинством рассмотренного АЦП является простота.

Основной недостаток заключается в том, что необходимо обеспечить постоянство скорости нарастания напряжения во времени. Для этого требуется усложнять схемные решения, применять термостатирование, высокую стабилизацию напряжений. Недостатком является и низкая помехоустойчивость. Этот преобразователь преобразует мгновенное значение напряжения. Из-за наложения на преобразуемую величину помех длительность временного интервала τ будет претерпевать случайные отклонения, которые рассматриваются как погрешность преобразования.

Погрешность

преобразования может быть оценена из

рассмотрения уравнения преобразования

и работы схемы. Реализация относительной

погрешности преобразования

![]() может

быть записана

может

быть записана

![]() ,

где δv

- погрешность, обусловленная неточностью

определения и нестабильностью скорости

изменения образцового пилообразного

напряжения; δF

- погрешность, обусловленная неточностью

определения и нестабильностью частоты

следования счетных импульсов;

- погрешность дискретности;

,

где δv

- погрешность, обусловленная неточностью

определения и нестабильностью скорости

изменения образцового пилообразного

напряжения; δF

- погрешность, обусловленная неточностью

определения и нестабильностью частоты

следования счетных импульсов;

- погрешность дискретности;

![]() - погрешность, обусловленная порогом

сравнивающего устройства;

- погрешность, обусловленная порогом

сравнивающего устройства;

![]() - погрешность формирования временного

интервала, обусловленная помехой.

- погрешность формирования временного

интервала, обусловленная помехой.

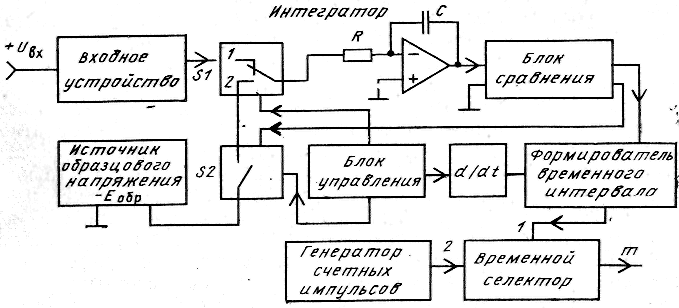

Рис. 5.12 Структурная схема АЦП

Границы общей погрешности преобразования составляют у практических приборов ±0,1 % (например, АЦП вольтметра ВК7-16).

Рассматриваемый ниже интегрирующий АЦП с время-импульсным преобразованием свободен от этих недостатков и является одним из самых распространенных. Иногда его называют АЦП с двойным интегрированием. Он преобразует среднее значение входного напряжения.

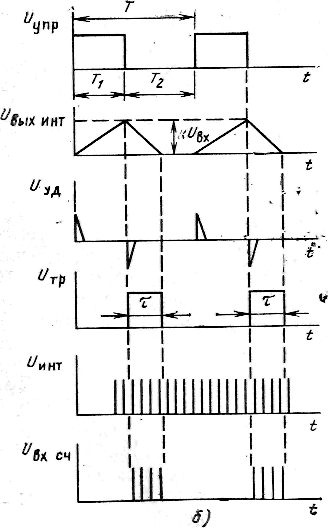

Управляющее

устройство (рис. 5.12)

вырабатывает последовательность

прямоугольных импульсов калиброванной

длительностью

![]() с крутыми фронтом и срезом и с длительностью

паузы

с крутыми фронтом и срезом и с длительностью

паузы

![]() .

Цикл преобразования составляет

.

Цикл преобразования составляет

![]() .

.

Переключатель

![]() фронтом импульса

переключается в положение 1. На вход

интегратора подается преобразуемое

входное напряжение

и начинается заряд интегратора этим

напряжением в течение калиброванного

промежутка времени

(рис. 5.13).

В момент окончания импульса формирователь

временного интервала коротким

отрицательным импульсом переводится

в состояние, при котором временной

селектор начинает пропускать на выход

постоянно поступающие на вход 2 счетные

импульсы. Одновременно в момент окончания

управляющего импульса переключатели

и

фронтом импульса

переключается в положение 1. На вход

интегратора подается преобразуемое

входное напряжение

и начинается заряд интегратора этим

напряжением в течение калиброванного

промежутка времени

(рис. 5.13).

В момент окончания импульса формирователь

временного интервала коротким

отрицательным импульсом переводится

в состояние, при котором временной

селектор начинает пропускать на выход

постоянно поступающие на вход 2 счетные

импульсы. Одновременно в момент окончания

управляющего импульса переключатели

и

![]() переходят в положение 2,

и

вход интегратора подключается к источнику

образцового напряжения

переходят в положение 2,

и

вход интегратора подключается к источнику

образцового напряжения

![]() обратной полярности. Начиная с этого

момента выходное напряжение интегратора

будет изменяться в обратном направлении

с постоянной скоростью, определяемой

обратной полярности. Начиная с этого

момента выходное напряжение интегратора

будет изменяться в обратном направлении

с постоянной скоростью, определяемой

![]() .

Когда выходное напряжение интегратора

достигает нуля, на выходе сравнивающего

устройства появляется импульс, который

переводит

и

в положение 1.

.

Когда выходное напряжение интегратора

достигает нуля, на выходе сравнивающего

устройства появляется импульс, который

переводит

и

в положение 1.

Рис. 5.13 Схема квантования.

Этим же импульсом формирователь временного интервала переходит в состояние, закрывающее временной селектор для счетных импульсов. За время τ через временной селектор пройдет m импульсов. Покажем, что число импульсов m будет пропорционально входному напряжению .

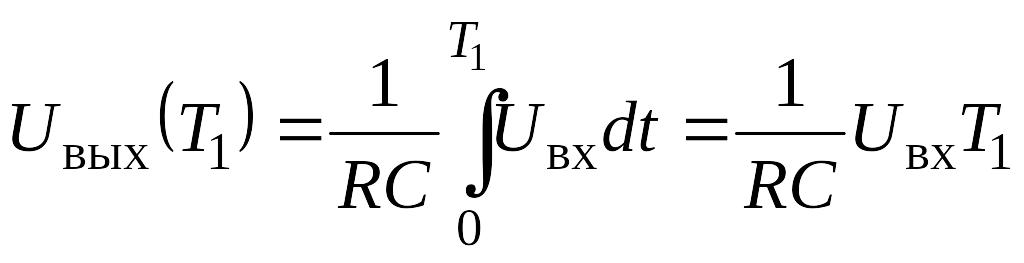

Напряжение на выходе интегратора по окончании импульса длительностью :

. (5.23)

. (5.23)

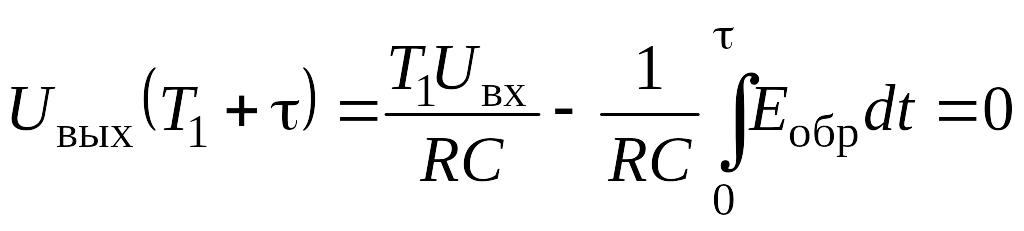

К концу полного цикла выходное напряжение будет

. (5.24)

. (5.24)

Отсюда,

учитывая, что

![]() ,

,

![]() . (5.25)

. (5.25)

Входное напряжение оказывается прямо пропорциональным числу счетных импульсов. Постоянную с выбирают равной 10k, где k - целое число. Тогда . Следует обратить внимание, что величины, входящие в с - длительность управляющего импульса , частота следования счетных импульсов и постоянное напряжение , сравнительно легко выполнить высокостабильными во времени. Они могут быть измерены с высокой точностью.

Исследование

работы АЦП показывает, что наиболее

сильно проявляется помеха с частотой

сети питания

![]() .

В рассмотренном АЦП высокая степень

подавления сетевой помехи достигается

рациональным выбором интервала

интегрирования “вверх”. При синусоидальной

помехе полное подавление помехи имеет

место

при

интервале интегрирования

,

равном или кратном периоду помехи.

.

В рассмотренном АЦП высокая степень

подавления сетевой помехи достигается

рациональным выбором интервала

интегрирования “вверх”. При синусоидальной

помехе полное подавление помехи имеет

место

при

интервале интегрирования

,

равном или кратном периоду помехи.

Для уменьшения помехи вход интегратора переключается в моменты прохождения напряжения сети питания через нуль и в моменты равенства нулю выходного напряжения интегратора. Генератор управляющих импульсов для этого синхронизируется напряжением сети питания.

Рассматривая уравнение преобразования и работу схемы АЦП с двойным интегрированием, выразим реализацию общей относительной погрешности преобразования виде

![]() , (5.26)

, (5.26)

где - погрешность, с которой известно образцовое напряжение;

![]() -

погрешность дискретности;

-

погрешность дискретности;

![]() -

погрешность определения и нестабильности

длительности управляющего импульса;

-

погрешность определения и нестабильности

длительности управляющего импульса;

![]() -

погрешность, обусловленная определением

и нестабильностью частоты следования

счетных импульсов;

-

погрешность, обусловленная определением

и нестабильностью частоты следования

счетных импульсов;

![]() -

погрешность из-за изменения переходного

сопротивления ключей

-

погрешность из-за изменения переходного

сопротивления ключей

![]() и

и

![]() ;

;

![]() -

погрешность от нелинейности интегрирования

в

обоих

тактах (К

-

коэффициент усиления УПТ интегратора);

-

погрешность от нелинейности интегрирования

в

обоих

тактах (К

-

коэффициент усиления УПТ интегратора);

![]() -

погрешность, обусловленная дрейфом

нуля УПТ интегратора;

-

погрешность, обусловленная дрейфом

нуля УПТ интегратора;

- погрешность, обусловленная порогом устройства сравнения.

Модификация такого АЦП реализуется в большинстве современных прецизионных цифровых вольтметрах. Цикл преобразования в нем начинается с разряда конденсатора током, пропорциональным входному напряжению за фиксированное время (сначала происходит интегрирование вниз). Затем конденсатор заряжается до исходного состояния. Интервал времени, в течение которого конденсатор заряжается, и является мерой входного напряжения. В современных АЦП этого типа используются интегральные схемы.

Погрешность преобразования при использовании метода двойного интегрирования менее 0,01 %.