- •В.Г.Чуйко Радиоэлектронные измерения

- •Глава один. Введение.

- •1.1. Предмет радиоизмерений.

- •1.2. Устройства радиотехники и электроники как объекты измерений.

- •1.3. Цели радиоизмерений

- •1.4. Измерительные задачи на различных стадиях научно-производственного процесса.

- •Глава два. Измерения. Погрешности измерений.

- •2.1. Понятие “измерение”.

- •2.2. Классификация измерений. Результат измерения.

- •2.3. Погрешности измерений и их классификация.

- •2.4. Систематические погрешности

- •2.5. Способы уменьшения систематических погрешностей

- •2.6. Случайные погрешности измерений

- •2.7. Способы оценивания и выражения случайных погрешностей.

- •Глава три Средства и методы измерений.

- •3.1. Классификация средств измерений.

- •3.2. Погрешности средств измерений.

- •3.3. Методы измерений.

- •3.4. Условия измерений.

- •Глава четыре. Радиоизмерения.

- •4.1. Классификация радиоизмерений.

- •4.2. Некоторые особенности радиоизмерений.

- •4.3. Классификация радиоизмерительных приборов по измеряемым величинам.

- •4.4. Классификация радиоизмерительных приборов по их месту в производственном процессе и условиям эксплуатации.

- •4.5. Вопросы выбора универсальных рип. Технические требования к рип. Нормируемые характеристики.

- •Глава пять. Составные части радиоизмерительных приборов.

- •5.1. Меры физических величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.1.1. Меры частоты.

- •5.1.2. Меры напряжения постоянного тока.

- •5.1.3. Меры сопротивления на постоянном токе.

- •5.1.4. Меры емкости.

- •5.1.5. Меры индуктивности.

- •5.1.6. Меры мощности шумового излучения.

- •5.1.7. Меры волнового сопротивления и коэффициента отражения.

- •5.2. Преобразователи величин в радиоизмерительных приборах.

- •5.2.1. Масштабные преобразователи.

- •Делители напряжения.

- •Измерительные усилители.

- •Измерительные трансформаторы напряжения и тока.

- •Делители мощности.

- •Измерительные аттенюаторы.

- •Резистивные коаксиальные аттенюаторы.

- •5.2.2. Устройства визуализации результатов измерений.

- •5.2.3. Аналого-цифровые преобразователи.

- •Ацп интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение - интервал времени - цифровой код.

- •Ацп постоянное напряжение-частота.

- •Ацп поразрядного уравновешивания.

- •5.2.4. Преобразователь мгновенных значений переменного напряжения в цифру.

- •5.2.5. Аналоговый преобразователь мгновенных напряжений - электронно-лучевая трубка.

- •Осциллографические электронно-лучевые трубки.

- •Запоминающие трубки.

- •5.2.6. Преобразователи переменного синусоидального напряжения в постоянное.

- •5.2.7. Преобразователи импульсных напряжений в постоянное - Амплитудный детектор.

- •5.2.8. Выпрямительный детектор среднеквадратического значения.

- •Термоэлектрический преобразователь среднеквадратического значения.

- •Частотные детекторы.

- •5.2.9. Преобразователи разности фаз в постоянное напряжение - фазовый детектор.

- •5.2.10. Преобразователь измерения частоты в постоянное напряжение - частотный детектор.

- •5.2.11. Преобразователи мощности свч в постоянное напряжение.

- •5.3 Обобщенная структурная схема радиоизмерительного прибора.

- •5.3.1. Структурная схема прямого преобразования.

- •5.3.2. Структурная схема уравновешивающего преобразования.

- •5.3.3. Структурные схемы реальных приборов.

- •Глава шесть Измерения напряжений.

- •6.1. Вольтметры.

- •6.1.1 Вольтметры амплитудных значений.

- •6.1.2. Вольтметры среднеквадратических значений.

- •6.1.3. Вольтметры средневыпрямленных значений.

- •Особенности цифровых вольтметров переменного напряжения.

- •6.1.4. Вольтметры импульсных напряжений.

- •Компенсационные импульсные вольтметры.

- •6.1.5. Измерения нелинейных искажений

- •6.1.6. Измерения мгновенных значений переменного напряжения.

- •Основные нормируемые метрологические характеристики осциллографа.

- •6.2. Измерения частоты.

- •6.2.1. Меры частоты.

- •6.2.2. Электронносчетный частотомер.

- •6.2.3. Метод сравнения.

- •6.2.4. Гетеродинный частотомер.

- •6.3 Измерения разности фаз.

- •6.3.1 Фазовращатели - меры фазового сдвига.

- •6.3.2 Устройства сравнения.

- •6.3.3 Осциллографические измерения фазового сдвига.

- •6.3.4. Компенсационный метод измерения фазового сдвига.

- •6.3.5. Измеритель фазового сдвига с преобразованием во временной интервал.

- •6.3.6. Цифровой фазометр.

- •6.3.7. Измерения фазового сдвига с гетеродинным преобразованием частоты.

- •Глава семь Измерения мощности свч и ослаблений на свч.

- •7.1. Измерения мощности при высоких и сверхвысоких частотах в закрытых трактах.

- •7.2. Принципы и методы измерений. Основные аксиомы.

- •Измерительные задачи.

- •Принципы измерений.Физические явления, процессы, которые используют для измерений мощности свч.

- •Методы измерений.

- •7.3. Виды конструктивного исполнения ваттметров свч.

- •Обобщенная схема теплового ваттметра свч поглощаемой мощности.

- •7.4 Калориметрические измерители мощности.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей.

- •Конструкции поглотителей и нагревателей проточных калориметров.

- •Конструкции измерителей приращения температуры.

- •Дифференциальная схема калориметра.

- •Блоки измерительные калориметрических измерителей мощности.

- •Источники и составляющие погрешностей калориметрических измерителей мощности.

- •7.5 Термоэлектрические ваттметры.

- •Преобразователи термоэлектрических ваттметров.

- •Измерительные блоки термоэлектрических и калориметрических ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •Метод вольтметра.

- •Диодные преобразователи и измерительные блоки ваттметров.

- •Погрешности метода.

- •Достоинства и недостатки метода.

- •7.6 Термисторные ваттметры свч.

- •Конструкция волноводного первичного преобразователя.

- •Первичные измерительные преобразователи.

- •Волноводные термисторные преобразователи.

- •Основные технические характеристики волноводных термисторных преобразователей, используемых в практике измерений.

- •Измерительные блоки термисторных ваттметров.

- •7.7 Измерения ослабления

- •Метод отношения мощностей

- •Гетеродинные измерители ослабления. Измерительный приемник

- •Глава восемь Измерения коэффициента отражения.

- •8.1Области применения.

- •8.2. Определение физической величины. Понятие неоднородности тракта передачи волны.

- •Определение коэффициента отражения как измеряемой величины.

- •8.3 Измерительные задачи.

- •8.4. Принципы и методы измерений ксвн. Принципы измерений.

- •Метод измерений ксвн с помощью измерительной линии.

- •Методика измерений ксвн

- •Сравнение с мерой.

- •Погрешности результата измерений, получаемого с помощью измерительной линии.

- •8.5. Принцип и метод измерений модуля коэффициента отражения.

- •Метод измерений модуля коэффициента отражения “по определению”.

- •Погрешности измерений модуля коэффициента отражения рефлектометром.

- •Конструкция рефлектометра.

- •8.6 Автоматизация измерений с помощью рефлектометра.

- •Что такое автоматизация. Цели автоматизации измерений.

- •Пути, способы автоматизации.

- •Устройства, необходимые для автоматизации радиоизмерений на свч.

- •8.7 Панорамный измеритель коэффициентов отражений и передачи на свч.

- •Глава девять Измерения шумов электронных устройств.

- •9.1 Измерительные задачи.

- •9.2. Принципы измерения мощности шумов.

- •9.3. Методы измерений.

- •9.4 Метод измерительного аттенюатора – нулевой метод.

- •9.5 Нулевой модуляционный метод измерения .

- •9.5 Автоматизированные измерители коэффициента шума.

- •Глава десять. Обеспечение единства измерений.

- •10.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

- •10.2. Нормативная база гси.

- •10.3. Организационные основы гси. Государственная метрологическая служба.

- •10.4. Метрологический контроль и надзор.

- •6.5. Эталоны

- •10.6. Поверочные схемы. Поверка и калибровка.

- •10.7. Метрологические характеристики средств измерений.

- •10.7. Методики выполнения измерений. Назначение методики выполнения измерений

- •Содержание документа на мви

- •Метрологическая экспертиза и аттестация документа на мви.

- •Заключение

- •Содержание

Делители мощности.

В диапазоне высоких и сверхвысоких частот чаще всего используется режим близкий к бегущей волне, когда стремятся обеспечить согласование импедансов в смысле передачи мощности. Волновое сопротивление входов и выходов должно приближаться к волновому сопротивлению генераторов и нагрузок.

В качестве волноводных коаксиальных делителей мощности чаще всего используют:

одиночные направленные ответвители – шестиполюсники);

сдвоенные направленные ответвители – восьмиполюсники);

симметричные тройники.

Под

коэффициентом преобразования масштабных

преобразователей на основе делителей

мощности понимают отношение мощностей

на выходах делителя, поскольку наибольший

интерес представляет получение размеров

двух мощностей, отличающихся в известное

число раз. Поэтому для таких делителей

![]() ,

где

,

где

![]() - коэффициенты матрицы рассеяния

ответвителей. Важным параметром делителя

является направленность ответвителя

и согласование выходов 2 и 3, так как они

влияют на погрешность

- коэффициенты матрицы рассеяния

ответвителей. Важным параметром делителя

является направленность ответвителя

и согласование выходов 2 и 3, так как они

влияют на погрешность

![]() ,

зависящую от модуля и фазы коэффициентов

отражения нагрузок, присоединенных к

выходам делителя, так называемую

погрешность

рассогласования.

,

зависящую от модуля и фазы коэффициентов

отражения нагрузок, присоединенных к

выходам делителя, так называемую

погрешность

рассогласования.

Тройники

представляют собой симметричное

трехплечное соединение, симметричное

относительно осевой линии входного

волновода. В случае идеальной симметрии

коэффициент преобразования равен

единице на любой частоте. Однако, в силу

нулевой направленности, их коэффициент

преобразования изменяется в зависимости

от модулей фаз коэффициентов отражения,

присоединенных к выходам в бесконечное

число раз, так что они не могут

использоваться как масштабные

преобразователи в рассогласованных

цепях. Этот недостаток устраняется в

резистивных тройниках, в которых в

выходных плечах располагаются

согласованные 4хполюсники с коэффициентом

передачи, равным 0,5 по мощности, т.е.

![]() .

Такие тройники имеют

.

Такие тройники имеют

![]() при достаточно малой погрешности в

диапазоне частот.

при достаточно малой погрешности в

диапазоне частот.

Измерительные аттенюаторы.

Волноводпые и коаксиальные СВЧ-аттенюаторы предназначены для внесения в согласованный тракт (линию передачи) известного (калиброванного) затухания. Таким образом, они являются масштабными преобразователями и одновременно мерами (рабочими или образцовыми) затухания (ослабления). По принципу действия аттенюаторы подразделяются на:

поглощающие - имеющие элемент, который поглощает энергию электромагнитного поля и превращает ее в тепловую энергию;

реактивные предельные — имеющие предельный волновод, ослабляющий интенсивность электромагнитного поля.

По характеру изменения затухания аттенюаторы подразделяются на:

фиксированные - вносящие одно значение затухания;

ступенчатые — вносящие ряд дискретных значений затухания;

переменные—вносящие любое значение затухания в пределах динамического диапазона;

комбинированные — со ступенчатой и плавной частями.

К основным метрологическим характеристикам аттенюаторов относятся:

1)наименование и назначение (развязывающий, измерительный и т. п.);

2)динамический диапазон затуханий и значение начального затухания для переменных или значение (значения) вносимого затухания для фиксированных и ступенчатых аттенюаторов;

3)волновое сопротивление тракта (сечение волновода);

4)допустимая основная погрешность установки затухания, которая нормирована для работы аттенюатора в согласованном тракте и в определенном участке диапазона частот; эта погрешность выражается в децибелах или пропорционально установленному значению затухания (например, ±0,01 А), или в виде алгебраической суммы двух членов, один из которых постоянен, а другой пропорционален значению вносимого затухания, например. ± (0,1+0,01 А).

Когда допустимая погрешность не зависит от значения вносимого затухания, второй член формулы может быть равен нулю. В ряде случаев отдельно указывают вариацию затухания, т. е. случайную погрешность шкалы и системы перемещения подвижных узлов прибора. У некоторых конструкций аттенюаторов значение вносимого затухания зависит не только от положения поглощающих элементов, но и от частоты. В этих случаях необходимо независимым способом определить частоту колебаний для определения значения затухания без внесения дополнительной погрешности.

На практике реализовать идеально согласованный тракт не удается даже в процессе градуировки аттенюаторов. Поэтому потери, вносимые аттенюатором в тракт измерительной установки, не равны затуханию, а отличаются от него на величину погрешности из-за рассогласования в тракте этой установки.

При эксплуатации аттенюаторы используют в еще более рассогласованных трактах. В таких случаях правильнее говорить о вносимых потерях. Они также отличаются от затухания на величину погрешности из-за рассогласования в данном, конкретном, тракте. Таким образом, затухание — это потери, вносимые в согласованный тракт. Чем меньше КСВН аттенюатора, тем меньше разница между этими параметрами.

Переменные аттенюаторы (за исключением предельных с большим начальным затуханием и поляризационных) при изменении затухания вносят и переменный фазовый сдвиг. При работе в рассогласованном тракте, имеющем фазочувствительные элементы, этот сдвиг рассматривается как неизмеряемый паразитный параметр.

Поскольку методы измерения затухания и вносимых потерь одни и те же (различна лишь погрешность, для вычисления которой нужно знать КСВН аттенюатора и тракта), мы далее для простоты будем говорить только об измерении затухания.

Наиболее употребительные конструкции поглощающих коаксиальных и волноводных аттенюаторов схематично показаны на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Поглощающие аттенюаторы (заштрихованы поглощающие элементы).

У аттенюатора (рис. 5.6,а) поглощающий элемент выполнен в виде части среднего проводника. В конструкции (рис. 5.6,б) поглощающий элемент, кроме того, соединяет средний и наружные проводники, шунтируя таким образом нагрузку. В конструкции (рис. 5.6,в) он выполнен в виде диэлектрической пластины, покрытой проводящим слоем и вдвигаемой в коаксиал через щель, как это делается в фазовращателях. Аналогичные волноводные аттенюаторы изображены на рис. 5.6, г, д. В первом пластина погружается в волновод через щель, во втором - одна или две пластины перемещаются внутри волновода от стенок к центру. В качестве фиксированного аттенюатора можно применить направленный ответвитель, закрыв выход его основного тракта согласованной нагрузкой (рис. 5.6, е).

Разновидностью поглощающих СВЧ-аттенюаторов являются, ферритовые вентили. Они не безразличны, как обычные СВЧ-аттенюаторы, к направлению распространения в них электромагнитной энергии. В одном, “прямом”, направлении, они пропускают ее почти целиком. Их “прямое” затухание (прямые потери) не превышают обычно 0,5-1,0 дБ. В противоположном направлении их “обратные потери” могут превышать 20-30 дБ.

Ферритовые вентили обычно являются фиксированными и выполнены в виде самостоятельных устройств, хотя вполне возможно применять их и в виде узлов приборов.

В ферритовых вентилях при воздействии постоянного магнитного поля на ферритовый стержень или пластину возникает деформация электромагнитного поля. Пусть, например, оно концентрируется у правой по направлению распространения стенки волновода. Если поглощающий элемент расположить вблизи левой стенки (рис. 5.7), он не окажет влияния на падающую волну, но будет интенсивно поглощать отраженную.

Рис. 5.7. Ферритовый вентиль (а) и картины поля падающей (б) и отраженной (в) волн: 1-феррит; 2-поглотитель; 3-магнит.

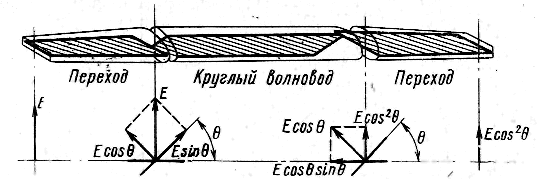

В последнее время широкое распространение получили поглощающие волноводные аттенюаторы поляризационного типа. Ha рис. 5.8 схематически показаны его устройство и принцип действия.

Рис. 5.8. Принцип действия поляризационного аттенюатора.

Пусть

Е

-

амплитуда электрической составляющей

поля на его входе. Переход с прямоугольного

на круглый волновод трансформирует

поле таким образом, что направление

силовых линий электромагнитного поля

- вектора Е

-

не меняется (поле в круглом волноводе

отличается по структуре от поля в

прямоугольном волноводе). Затем следует

отрезок круглого волновода с поглощающей

пластиной, установленной в его

диаметральной плоскости. Поглощающие

слои действуют на электрическое поле

только в том случае, если направление

его силовых линий совпадает с плоскостью

слоя. Поэтому, если поглощающая пластина

горизонтальна (угол

![]() ),

волна беспрепятственно проходит через

эту часть прибора и на выходе, во втором

переходе с круглого на прямоугольный

волновод, претерпевает обратную

трансформацию. Если повернуть круглый

волновод и поставить поглощающую

пластину вертикально, параллельно

вектору Е

(угол

),

волна беспрепятственно проходит через

эту часть прибора и на выходе, во втором

переходе с круглого на прямоугольный

волновод, претерпевает обратную

трансформацию. Если повернуть круглый

волновод и поставить поглощающую

пластину вертикально, параллельно

вектору Е

(угол

![]() ),

вся энергия поля поглотится (при

достаточной длине пластины) и затухание

станет максимальным. При промежуточных

значениях угла

),

вся энергия поля поглотится (при

достаточной длине пластины) и затухание

станет максимальным. При промежуточных

значениях угла

![]() ,

очевидно, поглотится лишь части энергии.

Какая же? Разложим вектор Е,

находящийся

под углом

к плоскости пластины, на две составляющие:

,

очевидно, поглотится лишь части энергии.

Какая же? Разложим вектор Е,

находящийся

под углом

к плоскости пластины, на две составляющие:

![]() - параллельную пластине и

- параллельную пластине и

![]() - перпендикулярную к ней. Очевидно,

первая составляющая поглотится, и на

выходе круглого волновода коле будет

иметь амплитуду

и новое направление. Затем на пути поля

встретится поглощающая пластина в

выходном переходе, расположенная под

тем же углом

.

Процесс повторится. Составляющая

- перпендикулярную к ней. Очевидно,

первая составляющая поглотится, и на

выходе круглого волновода коле будет

иметь амплитуду

и новое направление. Затем на пути поля

встретится поглощающая пластина в

выходном переходе, расположенная под

тем же углом

.

Процесс повторится. Составляющая

![]() поглотится, и поле на выходе опять будет

иметь первоначальную ориентацию и

амплитуду

поглотится, и поле на выходе опять будет

иметь первоначальную ориентацию и

амплитуду

![]() .

Мощность, пропорциональная квадрату

поля, изменится пропорционально

.

Мощность, пропорциональная квадрату

поля, изменится пропорционально

![]() .

Выразим затухание поляризационного

аттенюатора в децибелах:

.

Выразим затухание поляризационного

аттенюатора в децибелах:

![]() . (5.11)

. (5.11)

А какой же была роль поглощающей пластины в первом переходе? Благодаря ей достигается симметричность прибора и сохраняется неизменным направление вектора Е при трансформации поля: при любых его поворотах относительно пластины вследствие поглощения составляющей, параллельной ей, восстановится перпендикулярность между полем и пластиной, правда, при увеличении начального затухания.

Чрезвычайно важными преимуществами поляризационных аттенюаторов являются: расчетная зависимость значения затухания от угла поворота круглого волновода, независимость его от стабильности поглощающих слоев и практическое отсутствие частотной зависимости; Для выполнения этих условий необходимо лишь одно: поглощение составляющей, параллельной пластине, всегда должно заканчиваться на некотором расстоянии от ее конца.

Характерные для поглощающих аттенюаторов значения основных параметров приведены в табл. 5.

Погрешность поглощающих аттенюаторов (кроме поляризационных) определяется в основном погрешностью метода измерения затухания, числом частот, на которых его измеряют, и частотной зависимостью (при работе не на частоте градуировки). Выбор метода и числа частот диктуется назначением аттенюатора. Фиксированные аттенюаторы применяют в основном как развязывающие, для пассивного согласования тракта, поэтому их затухание определяют с небольшой точностью. Переменные аттенюаторы применяют для измерения затухания, их градуируют возможно точнее.

Коэффициентом

преобразования измерительного аттенюатора

является соотношение входной мощности

к выходной

![]() ,

когда

,

когда

![]() генератора и

генератора и

![]() нагрузки равны волновому сопротивлению

линии, т. е. идеально согласованы.

нагрузки равны волновому сопротивлению

линии, т. е. идеально согласованы.