лекционный курс

.pdfПод землей у растений находится такая же, а может и большая масса их тела,

чем над землей.

Общая длина всех корней отдельных видов культурных злаков превышает 500 м, а общая длина корней тыквы - около 25 км. Рекомендации по внедрению растений в культуру должны сопровождаться данными о глубине и ширине залегания корневой системы. Исследования в этом направлении дают интересные цифры. У известной верблюжьей колючки корни проникают на глубину до 20 м. Корневая система у лука репчатого достигает 60 см в диаметре, а проникает на глубину до 1м. У моркови - свыше 2 м в глубину и до

1,5 м в диаметре. При раскопе корневых систем клеверов были получены в среднем такие данные, как глубина 1-1,5 м, диаметр - 0,8-3 м.

Следует отметить, что важным морфологическим показателем является площадь поверхности корней, образующих корневую, систему. Например, у

пшеницы она равняется, в среднем, 4 м2, у овса - 1,5 м2.

Морфология корней зависит от способности их вступать в симбиоз с азотфиксирующими бактериями и образовывать микоризу. В первом случае на корнях образуются утолщения - клубеньки. В случае поселения грибов на корнях, боковые корни, на которых образовалась микориза, прекращают рост и начинают ветвиться, образуя коралловидные скученные разветвления. У этих боковых корней не образуются корневой чехлик и корневые волоски.

На корнях многих двудольных образуются эндогенно придаточные почки, которые развиваются в дальнейшем в надземные облиственные побеги.

Этот вариант встречается у тополя, вишни, барбариса, осота, одуванчика и др.

Форма корневой системы связана с геотропизмом корней. Главный корень углубляется в почву в отвесном направлении, образуя со стеблем одну линию. Это явление носит название положительного геотропизма. Боковые корни и придаточные растут под влиянием той же силы, что определяет положительный геотропизм - силы земного притяжения, но растут они либо параллельно поверхности почвы, либо под определенным углом. Это объясняется тем, что они поперечно геотропичны. Боковые корни третьего

31

порядка уже растут во всех направлениях, т.к. геотропичностью не обладают.

Метаморфозы корней

В процессе эволюции корни отдельных растений приобретали дополнительные функции. Одни из них стали резко отличаться по внешнему виду от типичных корней - это и есть метаморфозы корней, другие сохранили типичное строение, это корни с особыми функциями.

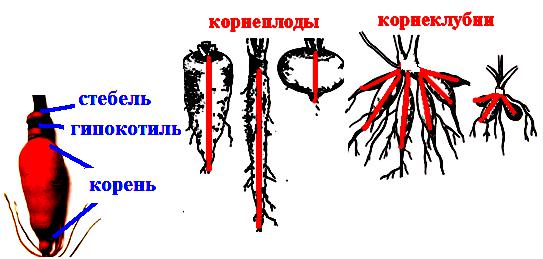

К метаморфозам корней относятся мясистые корни - корнеплоды и корнеклубни. Корнеклубни - это видоизменения придаточных корней.

Корнеклубни на вершине несут придаточные почки. Корнеклубни образуются у георгин, чистяка, земляных орешков, бататов. Корнеплоды известны у моркови,

петрушки, редьки, свеклы и др. Но следует помнить, что «корнеплод» у них в морфологическом смысле представлен укороченным стеблем - частью несущей листья, подсемядольным коленом и, наконец, собственно корнеплодом -

видоизмененным мясистым корнем.

Из корней с особыми функциями можно назвать ходульные корни,

корни-прицепки, воздушные, дыхательные, а также ассимилирующие корни,

содержащие в клетках хлоропласты. Ходульные корни – корни с особыми функциями, служащие для опоры деревьев в мангровых лесах, примером является панданус (Pandanus). Воздушные корни – корни, способные поглощать воду из атмосферы, характерны для представителей семейства орхидных (Orchidaceae). Водные корни характерны растениям, обитающим в

воде (водяной гиацинт).

32

Дыхательные корни (пневматофоры) - надземные вентиляционные корни некоторых тропических мангровых древесных растений, характерны для болотного кипариса, произрастающего на заболоченных почвах. Пневматофоры растут вертикально вверх, поднимаясь над водой или почвой.

Корни-присоски формируются обычно у растений-паразитов (омела).

Контрактильные (втягивающие) корни втягивают ежегодно базальные части побегов, обеспечивая защиту почек на зимний период (женьшень).

Контрактильные корни позволяют втягивать вглубь почвы зимующую почку.

Втягивающие корни однодольных растений благодаря сокращению втягивают замещающую луковицу и клубнелуковицу на глубину материнской, тем самым способствуя лучшему закреплению растений в почве.

33

Микориза -сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком симбиозе растение получает от гриба воду с растворенными в ней минеральными веществами, а гриб - органические вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных. Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневшие корни деревьев и кустарников выполняют функции корневых волосков.

Специализация корней с особыми функциями связана с анатомическими и физиологическими особенностями.

Определение корня

Учитывая все вышеизложенное, можно вывести морфологическое определение корня. Корень - член растения, не несущий ни листьев, ни

экзогенных почек, он может возникать на всех членах растения; имеет верхушечный рост, в большинстве случаев продолжающийся долго, ветвится эндогенно, на веркушке имеет чехлик, главный корень является положительно геотропичным.

34

Морфология стебля

Стебель более разнообразен по внешнему строению, чем корень. Это связано, прежде всего, с разнообразием мест обитания растений.

Морфологически стебель можно определить как член растения, имеющий радиальное строение, верхушечный рост и образующий в определенном порядке листья и почки. Основные функции типичных надземных стеблей:

обеспечение увеличения поверхности растений путем роста и ветвления;

образование листьев и формирование листовой мозаики; обеспечение связи между корнями и листьями; образование цветков, посредством которых идет половое размножение растений. Часто в стеблях древесных растений и в стеблях подземных откладываются запасные питательные вещества.

Морфологическое разнообразие стеблей связано с их формой, размерами,

окраской, наличием и особенностью опушения. У древесных стеблей добавляется характер поверхности, наличие, форма, количество чечевичек. У

травянистых - положение в пространстве.

Форма стебля у большинства растений цилиндрическая (сем. астровые,

злаковые), но бывает крылатая, ребристая, трехгранная (сем. осоковые),

четырехгранная (сем. губоцветные), многогранная (щавель), сплюснутая

(опунция), бочонковидная (баобаб) и т.д.

Размер стебля у отдельных видов является наследственно закрепленным признаком, колебания которого возможны в пределах нормы реакции.

35

Максимальной для растений высоты достигают эвкалипты - 145-150 м. Из наших деревьев: ель достигает 50 м высоты, сосна - 40-50 м, дуб - 40 м, береза -

30 м. Если говорить о длине стебля, то рекорд принадлежит тропическим лазающим пальмам-ратангам, длина стеблей у которых достигает 300 м.

Толщина стеблей может достигать 10-12 м у баобаба и секвой. Наименьшими размерами характеризуется стебель ряски, вольфии, бульбофиллиума. Так, у

вольфии он равен 1-1,5 мм, у бульбофиллиума - 2 мм, у ряски до 10 мм.

Окраска стебля травянистых растений обычно зеленая. Это связано с наличием в клетках коры этих растений хлоропластов. Довольно обычным явлением считается наличие пятен на поверхности травянистых стеблей. К

концу вегетации стебель становится желтым, бурым, коричневым. Встречаются у травянистых растений и альбиносы. У древесных растений окраска молодых стеблей определяется наличием хлоропластов в клетках коры. В дальнейшем она связана с окраской пробки, покрывающей стебель. А окраска пробки варьирует от почти белой у березы до темнокоричневой.

Стебли травянистых растений могут быть голые,

гладкие, а могут быть опушенные и даже покрыты шипами (розы). Опушение стеблей характеризуется интенсивностью опушения

(слабо опушенные, сильно опушенные), длиной волосков

(коротко опушенные, длинно опушенные); положением волосков (прижато опушенные, опушенные

оттопыренными волосками); видом трихом (опушение железистое, опушение из простых волосков, опушение из звездчатых волосков, опушение из двураздельных волосков и т.д.).

36

Стебли древесных растений бывают гладкие, чешуйчатые, ребристые,

морщинистые. Неотъемлемым элементом покровной ткани древесных растений являются чечевички, через которые осуществляется газообмен. Чечевичек может быть много или мало. Бывают они круглыми, овальными или вытянутыми.

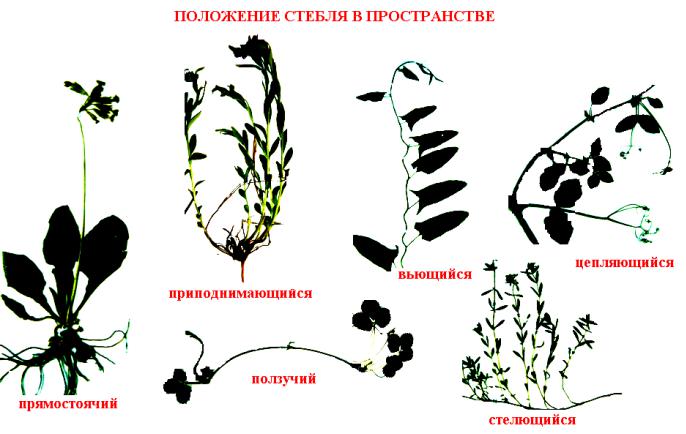

Положение стебля в пространстве есть адаптивный морфологический признак. Различают стебли прямостоячие, приподнимающиеся, стелющиеся,

вьющиеся, цепляющиеся.

Кроме того, при исследовании растений, можно обнаружить еще много важных черт морфологического строения стебля. Это рубцы листовые,

различного рода железки у травянистых растений и т.д.

Различные взгляды на понятие «ветвление», «клубни», «корневища»,

приводят к тому, что морфология этих структур рассматривается на уровне стеблей или на уровне побегов. Мы считаем, что логичнее этот материал рассматривать при описании побега.

37

Морфология листа

Лист является самым полиморфным членом тела растения, а поэтому в определении листа морфологические особенности его не учитываются. Лист - это член растения,

выполняющий в большинстве случаев функции фотосинтеза, транспирации и газообмена.

Основатель научной ботаники К.Линней насчитывал 170 различных типов листьев. Сейчас рассматривают 2 типа листьев - простые и сложные. Все остальное многообразие листьев определяется его морфами или просто видами.

Части простого листа

Листовая пластинка – основная более или менее расширенная часть листа, выполняет основные функции листа. Она несет наибольшее количество морфологической информации. Листовые пластинки морфологи описывают по их общей форме, по консистенции, по очертанию (не путать с формой) всей пластинки, по форме вершины и основания (не путать с основанием листа), по расчлененности, опушению, характеру поверхности, строению края листовой пластинки, жилкованию и т.д. В частности, широкое использование получил такой признак, как площадь листовой пластинки.

Черешок листа – часть листа, которая ориентирует пластинку по отношению к источнику света. Главный морфологический признак черешка -

форма (форма, очертание) черешка на поперечном сечении, она бывает округлой, ребристой, выемчатой, V-образной, плоской, желобчатой.

В зависимости от наличия черешка листья можно разделить на черешковые и сидячие листья. Черешковый лист- лист, который состоит из пластинки, прикрепленной к стеблю при помощи черешка. Сидячий лист –

лист, не имеющий черешка.

38

Прилистники- парные боковые выросты, образующиеся у основания черешка листа.

Прилистники могут иметь различную форму, консистенцию,

размеры, окраску. Глобальным признаком считается наличие или отсутствие прилистников, хотя их функция так до конца и не понята.

Обычно они меньше пластинки, но у некоторых растений превосходят ее по величине и функционируют как пластинка (бобовые). Раструб -

сросшиеся между собой прилистники (характерный признак семейства гречишные). Важное морфологическое значение имеет форма и строение листового влагалища. Влагалище листа –

расширенное основание листа,

охватывающее стебель. Особо значимы морфологические признаки влагалища для описания видов злаков и

осок. У злаков лист состоит из длинного трубчатого влагалища и узкой пластинки. По-своему интересен с точки зрения морфологии язычок -

пленчатый перепончатый придаток (лигула), расположенный у листьев злаков между пластинкой и влагалищем. Он может иметь различную форму и различные размеры, признаки его являются видовыми.

КОМБИНАЦИИ частей простого листа

Эволюционно простые листья считаются первичными. Простые листья представляют собой следующие комбинации частей простого листа:

39

1.листовая пластинка, черешок, прилистники;

2.листовая пластинка, черешок;

3.листовая пластинка;

4.листовая пластинка, черешок, влагалище;

5.листовая пластинка, влагалище;

6.листовая пластинка, язычок, влагалище;

7.листовая пластинка, черешок, раструб.

Листья I, 2, 4, 7 называют черешковыми, листья 3 - сидячими, листья 5, 6

- влагалищными; лист 7 -лист с раструбом, лист I - лист с прилистниками.

Простые листья могут иметь цельную листовую пластинку или расчлененную. Если пластинка листа имеет надрезы, то лист называется расчлененным.

По степени расчленения листовой пластинки простые листья делятся на лопастные, раздельные и рассеченные. Лопастным лист называют в случае,

если глубина надреза более четверти и менее половины листа. Раздельным лист называется, если надрезы составляют более половины листа. Рассечѐнным лист называется, если надрезы доходят до средней жилки или основания листовой пластинки.

40