Руководство по клинической эндоскопии

.pdf

60 |

Руководство по клинической эндоскопии |

(рис. 2.45, г) и перанальные (рис. 2.45, д) исследования с использова нием трансинтестинальных про водников; 5) интраоперационную интестиноскопию.

Аппаратура. Для п е р о р а л ь н о й е ю н о с к о п и и можно использовать гастродуоденоскопы, но осмотр ими тощей кишки ограничен. Еюноскопы С1Р-Р2Ь и С1Р-РЗЬ фирмы «01утри8» (Япония), имеющие диаметр гибкой части 9 мм, изгиб дистального конца до 180° в двух плоскостях и достаточ ную упругость гибкой части, позволя ют исследовать тощую кишку на глубину 50—60 см дистальнее связки

Трейтца. |

|

|

Для п е р о р а л ь н о й |

и н т е с т и - |

|

н о с к о п и и |

используют |

неуправ |

ляемый эндоскоп типа зонда Милле ра—Эбботта длиной 3 м, с гибкой частью диаметром 6 мм, с металли ческой оливой и резиновым баллон чиком на дистальном конце. Аппарат имеет каналы для подачи воды и воздуха.

подозреваемые поражения тонкой кишки; 2) кишечные кровотечения с неустановленным источником; 3) полипоз пищеварительного тракта; 4) болезнь Крона пищеварительного тракта независимо от локализации;

5) состояние после операции на ки шечнике; 6) нарушения всасывания в кишечнике; спру, энтериты.

П р о т и в о п о к а з а н и я делят на общие и местные. Общие противопо казания — тяжелая сердечно-легоч ная и дыхательная недостаточность, нарушения свертываемости крови, тяжелые формы диабета, местные —

стенозы |

пищевода, |

привратника и |

|

толстой |

кишки, |

острые |

тяжелые |

формы |

неспецифического |

язвенного |

|

колита и болезни Крона. |

О г р а н и |

||

ч е н и я : |

выраженный спаечный про |

||

цесс в брюшной полости, выражен ный гастроптоз (для пероральной интестиноскопии), большие вентраль ные грыжи.

Подготовка больных, премедикация и анестезия. Для проведения

2.45. Интестиноскопия (схема). Объяснение в тексте

П е р а н а л ь н а я и л е о с к о п и я может быть осуществлена с по мощью обычного колоноскопа и специального колоноскопа с инстру ментальным каналом диаметром 5 мм, по которому проводят «дочер ний» управляемый эндоскоп.

Показания |

и противопоказания. |

П о к а з а н и я : |

1) установленные при |

рентгенологическом исследовании и

пероральных еюноскопии и интести носкопии специальная подготовка не требуется. Исследование выполняют натощак с обычной премедикацией (см. 1.2.5).

Для проведения перанальной илеоскопии необходимо тщательное очи щение толстой кишки (см. 2.1.7).

Методика. При п е р о р а л ь н о й е ю н о с к о п и и эндоскоп проводят

Эндоскопия в гастроэнтерологии

через пищевод, желудок и двенадца типерстную кишку по обычной мето дике. При продвижении прибора по тонкой кишке в дистальном направле нии через каждые 10—15 см определя ют изгибы кишки, которые преодоле вают ротационными движениями ап парата. Интестиноскопия на различ ном расстоянии от связки Трейтца имеет свои особенности. При нор мальном положении желудка прове дение аппарата на глубину 10—15 см ниже связки Трейтца, как правило, не сопровождается какими-либо труд ностями, но при погружении его на глубину 30—100 см ниже ее необ ходимо производить осторожные ро тационные движения эндоскопом и подтягивать его вверх для присбори вания кишки, особенно в местах изгибов, а в дальнейшем продвигать аппарат в дистальном направлении. Проведение управляемого аппарата

61

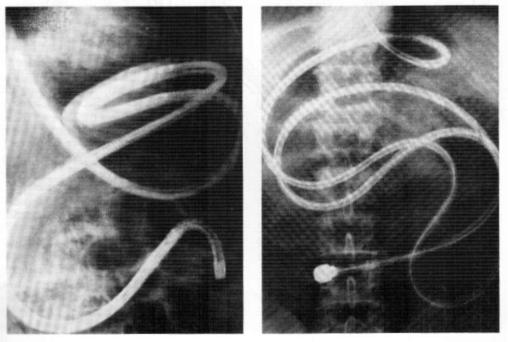

по тонкой кишке на расстояние более 100 см затруднено, поскольку невоз можно удержать присборенную кишку на корпусе аппарата. Конечное положение еюноскопа в кишке регистрируют рентгенологически (рис. 2.46).

И н т е с т и н о с к о п и я н е у п р а в л я е м ы м а п п а р а т о м з о н д о в о - г о т и п а сложна, трудоемка, требует согласованной работы эндоскопистов

ирентгенологов. Аппарат через рот пассивно вводят в желудок в положе нии больного сидя. После этого больного укладывают на правый бок

иконтролируют продвижение эндо скопа рентгенологически, поскольку возможны его сворачивание и узлообразование. После прохождения ап парата в двенадцатиперстную кишку раздувают баллон на его дистальном конце, и эндоскоп продвигается пас сивно под влиянием моторной актив-

2.46. Рентгенограмма брюш |

2.47. |

Рентгенограмма |

брюш |

|

ной полости во время еюноско |

ной полости во время интес- |

|||

пии: аппарат введен на 40 см в |

тиноскопии: |

аппарат |

нахо |

|

тощую кишку за связку Трейт |

дится |

в терминальном |

отделе |

|

ца. |

подвздошной |

кишки. |

|

|

62

ности тонкой кишки. После преодо ления связки Трейтца и попадания аппарата в тощую кишку рентгеноло гический контроль осуществляют че рез каждые 30 40 мин при постоян ном эндоскопическом контроле либо визуально, либо на экране телемони тора. Для ускорения продвижения аппарата по тонкой кишке изменяют положение больного, степень напол нения баллона, производят легкое подтягивание эндоскопа. Исследова ние считают законченным при дости жении терминального отдела тонкой кишки (рис. 2.47) либо при длитель ной, более 30 мин, остановке эндоско па на каком-либо уровне. Перед извлечением аппарата больному внутривенно вводят спазмолитики.

П е р а н а л ь н а я и л е о с к о п и я возможна практически во всех слу чаях, когда колоноскоп проведен до купола слепой кишки и удается идентифицировать отверстие бауги-

Руководство по клинической эндоскопии

При использовании специального колоноскопа с «дочерним» аппаратом проведение «материнского» эндоско па через баугиниеву заслонку произ водят по описанной выше методике. Затем через инструментальный канал «материнского» аппарата проводят «дочерний», который под визуальным контролем просвета гонкой кишки продвигают как можно дальше по кишке.

Методика илеоскопии с использо ванием двух аппаратов позволяет расширить границы осмотра тонкой кишки по сравнению с илеоскопией обычным колоноскопом. Однако в тех случаях, когда использование этой методики абсолютно показано (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, диффузный полипоз и пр.), проведение «материнского» ап парата вследствие значительной тол щины его гибкой части (16 мм) далеко не всегда возможно из-за сращения

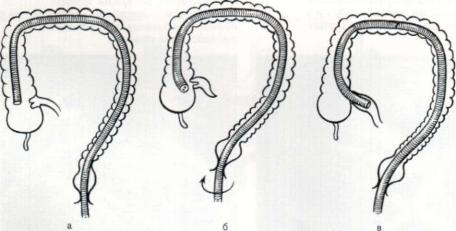

2.48. Илеоскопия (схема). Объяснение в тексте.

ниевой заслонки (заслонка подвздош- но-слепокишечная). Управляемый конец эндоскопа подводят к нижней губе заслонки (рис. 2.48, а), затем эндоскоп ротируют по часовой стрел ке (рис. 2.48, б), дистальным концом его приподнимают верхнюю губу заслонки и проникают в терминаль ный отдел подвздошной кишки (рис. 2.48, в).

кишечных петель, фиксированных перегибов, сужений просвета толстой кишки вследствие воспалительных изменений в стенке кишки, выражен ного спаечного процесса после много численных операций.

Неудачи и осложнения. При еюно скопии, а также интестиноскопии неуправляемым прибором зондового типа часто не удается провести

Эндоскопия в гастроэнтерологии

эндоскоп в тонкую кишку через при вратник и связку Трейтца. Причинами неудач являются гастроптоз, переги бы и сдавления двенадцатиперстной кишки, сворачивание эндоскопа в желудке. При илсоскопии неудачи могут быть обусловлены также ана томическими факторами: избыточ ной длиной толстой кишки, деформа цией, ее фиксированными изгибами и перегибами в илеоцекальной области, стенозами баугиниевой заслонки и терминального отдела подвздошной кишки. При плохой подготовке ки шечника не удается обнаружить бау- I иниевую заслонку и отверстие в ней.

Прободение — самое тяжелое ос ложнение интестиноскопии. Оно мо жет возникнуть при использовании грансинтестинального зонда [Оаззеп М. ег. а1., 1973; Такетою Т., 1979]. При интестиноскопии неуправляемым ап паратом зондового типа существует также опасность возникновения своеобразного осложнения — «завя зывания» этого аппарата в желудке.

2.1.7. КОЛОНОСКОПИЯ

Впервые о применении фиброректоскопа сообщил К. ТштеИ (1963), а 3. Уата§а1а (1964), Р. Ма15ипа§а (1966), Н. №\уа и соавт. (1969), В. Оуегпок (1968), Л. Рох (1969), А. ГЗеап и В. Зпеаппап (1970) описали первые ре зультаты применения фиброколоноскопа. Благодаря совершенствова нию эндоскопов стал возможен осмотр всей толстой кишки [Березов Ю.Е. и др., 1972; Юхвидова Ж.М., Зиновьев О.И., 1972; Ннат-зика Н., 1970; ХУоггТ XV., ЗЫпуа Н., 1971, 1972, и др.].

Аппаратура. Все модели фиброколоноскопов можно условно разделить на диагностические и операционные. Диагностические колоноскопы отли чаются по длине рабочей части: 1) сигмоидоскопы — 65—85 см; 2) ко роткие колоноскопы — 105—ПО см; 3) средние — 135—145 см; 4) длинные

— 165—175 см. Короткие эндоскопы предназначены для осмотра левой половины толстой кишки, а длинные

63

для тотальной колоноскопии. Наиболее универсальными являются колоноскопы, имеющие длину рабо чей части 135—145 см. Опыт 3000 исследований этими аппаратами по казал, что тотальная колоноскопия не удалась из-за недостаточной длины рабочей части эндоскопа только у 0,8% обследованных. В последние годы разработаны специальные коло носкопы, диаметр гибкой части кото рых равен 9—11 мм, что позволяет успешно осуществлять осмотр толс той кишки у детей различных воз растных групп.

Для колоноскопии следует исполь зовать различные типы эндоскопов в зависимости от анатомических и функциональных особенностей толс той кишки. Так, при заболеваниях, сопровождающихся значительным снижением тонуса и увеличением диаметра просвета толстой кишки, лучше применять длинные аппараты, гибкая часть которых имеет диаметр до 16 мм, а у больных с тяжелыми воспалительными заболеваниями толстой кишки, которые перенесли множественные операции на органах брюшной полости, следует исполь зовать короткие и тонкие эндоскопы.

Показания и противопоказания. В литературе нет единого мнения о показаниях и противопоказаниях к колоноскопии. Чем больше опыт исследователя, тем шире он ставит показания и суживает противопока зания.

Пл а н о в а я к о л о н о с к о п и я

по к а з а н а при: 1) клинических и рентгенологических признаках, по зволяющих заподозрить рак толстой кишки; 2) полипах проксимальных отделов толстой кишки; 3) полипах прямой кишки, выявленных при рек

тоскопии; 4) диффузном полипозе;

5)кровотечениях из прямой кишки;

6)рентгенологически диагностиро

ванных злокачественных опухолях;

7) неспецифическом язвенном колите и болезни Крона толстой кишки, ис ключая тяжелые формы; 8) любом процессе в толстой кишке, когда для уточнения диагноза требуется гисто-

64 |

Руководство по клинической эндоскопии |

логическое исследование материала из пораженного участка.

Не о т л о ж н а я к о л о н о с к о п и я

по к а з а н а при кишечной непрохо димости, кровотечениях и инородных телах в ободочной кишке.

П р о т и в о п о к а з а н и я к колоно скопии следует разделять на абсолют ные и относительные. К абсолютным относятся тяжелые формы неспеци фического язвенного колита и болез ни Крона, острая фаза ишемического колита, коррозивные (химические ожоги) поражения толстой кишки в острой фазе, при которых существует опасность прободения, тяжелые сте пени сердечной и легочной недоста точности.

Относительными противопоказа ниями являются заболевания аналь ной области, протекающие с выра женным болевым синдромом (ост рый парапроктит, тромбоз гемор роидальных узлов, острые и хрони ческие анальные трещины с выражен ным болевым синдромом); ранний послеоперационный период после на ложения толстокишечного анастомоза; психические заболевания с изме нениями личности; большие вентраль ные и внутренние грыжи.

Подготовка больных, премедикация и анестезия. Для очищения толстой кишки предложены различ ные схемы [Юхвидова Ж.М., Зи новьев О.И., 1972; \УопТ\У., ЗЫпуа Н., 1972; \№Шат8 СЬ., 1973], в которых используют бесшлаковую диету, сла бительные, очистительные клизмы.

У. Зака1 (1972, 1981) применяет для подготовки больных К КОЛОНОСКОПИИ бесшлаковую диету и комбинацию слабительных. К.. Оиеп)апп (1980) ис пользует изотонические растворы — 5% раствор маннитола и солевой раствор (3—8 л) по следующей прописи: 222,3 ммоль/л №С1, 67,0 ммоль/л ЫаНС03 , 17,8 ммоль/л КС1. Больные выпивают эти растворы в течение 2—4 ч или их вводят через зонд.

Подобные методики позволяют у 80—90% обследуемых добиться хо рошего очищения кишки.

Целесообразно выбирать индиви дуальный метод подготовки больных к колоноскопии в зависимости от характера поражения толстой кишки и нарушений ритма дефекации. У большинства больных эффективна следующая схема очищения толстой кишки: в 16 17 ч в день, предше ствующий исследованию, больной принимает 30—40 г касторового мас ла, в 20 и 22 ч больному делают очистительные клизмы, используя обычную воду температуры 2526° С (1 У2 л ) - В день исследования в 7 и 8 ч утра делают еще две клизмы. Колоноскопию целесообразно произ водить не ранее чем через 2 ч после последней клизмы, для того чтобы исчезли или уменьшились признаки раздражения слизистой оболочки, ко торые могут быть приняты за воспа лительные изменения.

При заболеваниях, которые прояв ляются выраженным запором (мегадолихоколон, идиопатический мегаколон, болезнь Гиршпрунга), реко мендованная схема подготовки мало эффективна. В этих случаях следует производить многодневную подго товку, используя диету, комбинацию слабительных средств, очиститель ные и сифонные клизмы.

Убольных неспецифическим язвен ным колитом и болезнью Крона, которые протекают со значительным учащением стула, слабительные средства могут вызвать осложнения, поэтому применять их не следует. Достаточно использовать очисти тельные клизмы объемом не более 50 мл.

Убольных с толстокишечной не проходимостью экстренная колоно скопия может быть произведена без подготовки, так как в кишке дистальнее препятствия содержимого прак тически нет. Как правило, лечебные мероприятия, направленные на лик видацию непроходимости, являются также мерами по подготовке толстой кишки к исследованию.

При сильных кишечных кровотече ниях целесообразно проводить коло носкопию на высоте кровотечения,

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

65 |

|||||||||

так как выделяющаяся кровь очищает |

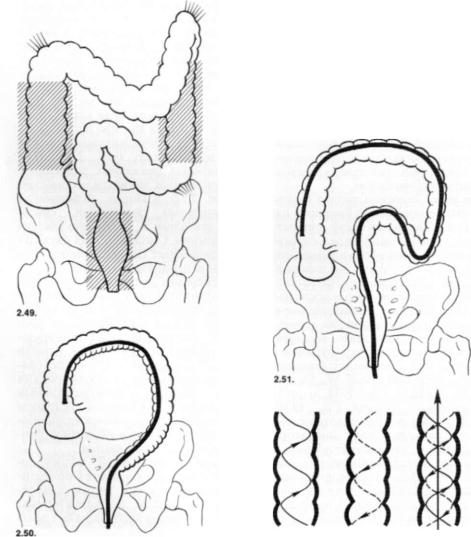

В нашей стране нашел широкое |

||||||||||||||||||||||||

кишку от каловых масс. Если крово |

применение |

так |

называемый |

рота |

|||||||||||||||||||||

течение неинтенсивное, то для подго |

ционный |

способ |

проведения |

колоно |

|||||||||||||||||||||

товки к исследованию следует при |

скопа, разработанный в Научно- |

||||||||||||||||||||||||

менять |

очистительные клизмы, |

ис |

исследовательском институте прокто |

||||||||||||||||||||||

пользуя воду температуры 15—16°С. |

логии. Этот метод исключает насиль |

||||||||||||||||||||||||

Большинство |

исследователей |

|

про |

ственное проведение аппарата. Прин |

|||||||||||||||||||||

водят колоноскопию после премеди- |

цип |

«ротационного» |

способа |

разра |

|||||||||||||||||||||

кации спазмолитическими, анальгези- |

ботан, исходя из особенностей ана |

||||||||||||||||||||||||

рующими и седативными средствами |

томического строения толстой кишки, |

||||||||||||||||||||||||

[8ака1 V., 1972, 1981; \УоиТ\У., ЗЫпуа |

которая |

|

имеет |

три |

фиксированных |

||||||||||||||||||||

Н., 1972, 1979; Оно Р., Еше К., 1976; |

неподвижных |

участка: |

прямая, |

ни |

|||||||||||||||||||||

Опегуапп К., 1980; 8апс1ег К., 1980, и |

сходящая и восходящая кишка; кроме |

||||||||||||||||||||||||

др.]. Мы считаем, что при методи |

того, имеется фиксация в области |

||||||||||||||||||||||||

чески |

правильно |

проводимом |

иссле |

левого |

(селезеночного) |

|

и |

правого |

|||||||||||||||||

довании болевых ощущений не воз |

(печеночного) изгибов (рис. 2.49). |

||||||||||||||||||||||||

никает и премедикацию применять не |

Используя эти фиксированные участ |

||||||||||||||||||||||||

обязательно. |

|

|

|

|

|

|

ки в качестве опоры для аппарата, |

||||||||||||||||||

Анестезию |

заднепроходного кана |

ротациями |

тела |

эндоскопа |

в |

кишке |

|||||||||||||||||||

укорачивают |

и |

фиксируют |

подвиж |

||||||||||||||||||||||

ла |

осуществляют |

ксилостсзиновым |

|||||||||||||||||||||||

ные |

участки |

ободочной |

кишки |

— |

|||||||||||||||||||||

гелем. Однако у больных с выражен |

|||||||||||||||||||||||||

сигмовидную и |

поперечную ободоч |

||||||||||||||||||||||||

ным болевым синдромом, сопровож |

|||||||||||||||||||||||||

ную. |

При |

«ротационном» |

способе |

||||||||||||||||||||||

дающим |

|

заболевания |

анальной |

||||||||||||||||||||||

|

аппарат |

|

проходит |

по |

малой |

|

дуге |

||||||||||||||||||

области, |

при |

повышенной нервной |

|

|

|||||||||||||||||||||

вдоль брыжеечного края кишки (рис. |

|||||||||||||||||||||||||

возбудимости, |

иногда у больных с |

||||||||||||||||||||||||

2.50), в то время как при использова |

|||||||||||||||||||||||||

массивным |

|

спаечным |

процессом |

||||||||||||||||||||||

|

нии |

метода проталкивания |

аппарат |

||||||||||||||||||||||

после операций на органах брюшной |

|||||||||||||||||||||||||

растягивает |

кишку (рис. |

2.51). |

При |

||||||||||||||||||||||

полости |

колоноскопию и эндоскопи |

||||||||||||||||||||||||

ротационных |

движениях |

|

эндоскоп |

в |

|||||||||||||||||||||

ческие |

вмешательства целесообразно |

|

|||||||||||||||||||||||

просвете кишки движется по синусои |

|||||||||||||||||||||||||

проводить под наркозом. |

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

де (рис. 2.52), а кишка, обладающая |

||||||||||||||||||||||

Методика. Эндоскоп вводят в зад |

эластическими |

|

свойствами, |

|

совер |

||||||||||||||||||||

ний проход в положении больного на |

шает |

движение |

в противоположном |

||||||||||||||||||||||

левом боку. После того как аппарат |

направлении. Сложение этих двух сил |

||||||||||||||||||||||||

проведен в дистальный отдел сигмо |

и обусловливает поступательное про |

||||||||||||||||||||||||

видной кишки, больного укладывают |

движение аппарата по кишке. |

|

|

|

|||||||||||||||||||||

на спину и в этом положении |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

производят |

исследование. Интраопе- |

Применение |

«ротационного» |

спо |

|||||||||||||||||||||

рационную колоноскопию и обследо |

соба позволило отказаться от различ |

||||||||||||||||||||||||

вание |

под |

общим |

обезболиванием |

ных |

приспособлений для фиксации |

||||||||||||||||||||

производят в положении на спине. |

толстой |

|

кишки |

(металлическая |

про |

||||||||||||||||||||

Предложено |

несколько |

методик |

волока, |

|

различные |

типы |

шинирую |

||||||||||||||||||

проведения |

колоноскопа, |

отличаю |

щих трубок) и произвести осмотр |

||||||||||||||||||||||

щихся тем, кто продвигает аппарат |

всей толстой кишки в 99 % исследова |

||||||||||||||||||||||||

[Закш V., 1972, 1981; \УоШГ\У., ЗЫпуа |

ний, независимо от ее анатомических |

||||||||||||||||||||||||

Н., |

1974; Х Ш а т з |

Сл., 1974, |

и |

др.]. |

(кроме |

стенозов) и |

функциональных |

||||||||||||||||||

Одни авторы [ХУННагш Сп., 1974; |

особенностей. |

Основным |

условием |

||||||||||||||||||||||

5апс1ег К., 1980] рекомендуют, чтобы |

успешного |

применения «ротационно |

|||||||||||||||||||||||

аппарат |

проводил |

сам |

оператор, |

го» способа является поэтапное при |

|||||||||||||||||||||

другие считают, что аппарат по кишке |

сборивание толстой кишки. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

должен |

продвигать ассистент |

[8ака1 |

Знание |

особенностей |

|

эндоскопи |

|||||||||||||||||||

V., 1972,1981]. Однако при использова |

ческой анатомии позволяет ориенти |

||||||||||||||||||||||||

нии той или другой методики продви |

роваться в просвете кишки и опре |

||||||||||||||||||||||||

жение аппарата по кишке происхо |

делять ее отделы по характерным |

||||||||||||||||||||||||

дит только за счет его проталкивания. |

эндоскопическим признакам без рент- |

||||||||||||||||||||||||

66 |

Руководство по клинической эндоскопии |

гомологического контроля во время исследования.

Для сигмовидной кишки характерны тон кие складки, которые выдаются в просвет только с боков, оставляя свободными брыже ечный и противобрыжеечный края. Слизистая оболочка сигмовидной кишки сочная, розо вого цвета, но встречаются участки различ ной окраски — от розовой до ярко-красной. Сосудистый рисунок обычно смазан, видны крупные нодслизистые сосуды.

В нисходящей кишке складки хорошо выражены, циркулярно замыкают просвет кишки, который при эндоскопии имеет форму треугольника с закругленными краями и слегка выпуклыми сторонами. Хорошо выра

жена брыжеечная тения. Слизистая оболочка имеет светлую окраску, поверхность ее гладкая, блестящая, хорошо выражен сосу дистый рисунок.

Поперечная ободочная кишка имеет сле дующие особенности: слизистая оболочка ее жемчужно-белого цвета, сосудистый рисунок четкий, складки высокие, образуют равнобед ренный треугольник с закругленными верши нами. Хорошо выражена сальниковая тения. В месте пересечения сальниковой тении с циркулярными складками образуются углуб ления, которые могут быть приняты за дивер тикулы.

Восходящая кишка короткая и видна после преодоления сфинктера Гирша на всем протя жении, просвет ее имеет форму треугольника

2.49.Фиксированные участки толстой кишки (схема).

2.50.Колоноскопия „ротаци

онным" способом (схема).

2.51. Колоноскопия |

методом |

проталкивания (схема).

2.52. Принцип продвижения ко лоноскопа по кишке при „рота ционном" способе (схема).

2.52.

Эндоскопия в гастроэнтерологии

с острыми углами, складки высокие, плотные, фестончатые, слизистая оболочка сочная, разрыхленная, сосудистый рисунок смазан. Границей восходящего отдела является бау- I иниева заслонка, которая имеет разнообраз ную форму. Мы выделяем типы баугиниевой заслонки по следующим признакам: степени оыступания в просвет кишки, направлению баугиниевой заслонки относительно купола слепой кишки и форме отверстия.

После преодоления сфинктера Бузи откры вается слепая кишка, отличительными особенностями которой являются сходящие ся тении, образующие треугольную площад ку с отверстием червеобразною отростка в центре.

Большое значение в ориентировании по отделам толстой кишки имеют также и физиологические сфинктеры, которые четко дифференцируются при эндоскопическом ис следовании.

Характерные особенности внутрен ней поверхности толстой кишки со храняются почти при всех заболева ниях, исключая тяжелые формы не специфического язвенного колита, выраженные атонические изменения кишечной стенки, мегаколон. При этих заболеваниях нередко единствен ным ориентиром при эндоскопии является баугиниева заслонка. Эндо скопическая анатомия, система внут ренних ориентиров позволяют точно определить уровень поражения по анатомическим отделам толстой кишки, а не по длине введенной части эндоскопа.

Неудачи и осложнения. Одной из наиболее частых ошибок, которые допускают во время колоноскопии, является неполный осмотр толстой кишки вследствие анатомических осо бенностей толстой кишки или не достаточной подготовки ее к исследо ванию.

Анатомические особенности толс той кишки, которые не позволяют произвести ее полный осмотр, могут быть врожденными или приобретен ными. К врожденным относятся долихоколон, мегаколон, аномалии развития толстой кишки (общая брыжейка, незавершенный поворот и т.д.), к приобретенным — массивный спаечный процесс после воспалитель ных заболеваний органов малого таза у женщин, спаечный процесс после

67

операции, внутренние и наружные грыжи, в том числе и послеоперацион ные, воспалительные конгломераты в брюшной полости и пр.

Анатомические особенности резко затрудняют выполнение эндоскопи ческих исследований, однако опыт ный эндоскопист может произвести колоноскопию у большинства боль ных. Так, по нашим данным, из 47 больных, у которых первое исследо вание оказалось неудачным, повтор ное исследование, произведенное с учетом анатомических особенностей, позволило у 39 поставить правильный диагноз. Однако у 8 человек выпол нить полноценное исследование не удалось. Правда, исследования у этих больных произведены в период с 1973 по 1975 г., когда разрабаты вались методические и технические принципы колоноскопии.

Второй немаловажной причиной неполного осмотра толстой кишки является недостаточное очищение ее перед исследованием. Плохую подго товку кишки к исследованию при соблюдении рекомендованных пра вил следует расценивать как симптом обструкции толстой кишки, что обу словливает необходимость проведе ния повторной колоноскопии. В этих случаях нужно изменить тактику подготовки кишечника, отказаться от приема слабительных средств и производить исследование у таких больных непосредственно после про ведения очистительных и сифонных клизм. Разработанные в последние годы колоноскопы с принудительным обмывом оптического окна и боль шими биопсийными каналами по зволяют исследовать даже больных с кишечной непроходимостью.

Основными и наиболее грозными осложнениями колоноскопии явля ются прободение толстой кишки и кровотечения. Р. Ргиптог^еп и Ь. Е)етИп§ (1979) при анализе сводных данных 23 клиник ФРГ отметили, что на 35 892 диагностические колоноско пии отмечена 51 (0,14%) перфорация, которая в 7 случаях привела к летальному исходу. К. ООегмдпп

68

(1980) в обзоре литературы, касаю щейся осложнений колоноскопии, приводит данные о 125 (0,8%) пробо дениях на 68 773 колоноскопии, в 10 случаях отмечен летальный исход. Он считает, что частота осложнений зависит от опыта исследователей: при проведении возглавляемой им рабо чей группой первых 2000 колоноско пии наблюдалось 4 прободения, а последующих 9000 ни одного.

Кровотечения при диагностической колоноскопии отмечаются редко, но часто образуются внутристеночные гематомы. Встречаются и такие осложнения, как разрывы серозной оболочки толстой кишки [Ыузюпе Е. е1 а1., 1974], ретроперитонеальная эмфизема [Ьегак М., ОокШаЪег М., 1974; Ескег М. е1 а1., 1977], инфаркт миокарда, вагусные реакции [Ко^еге К,, 1974], эмболии и кровотечения из аневризмы аорты [Оиеп^апп К., 1980] и т.д.

Мы при выполнении более 24000 диагностических колоноскопии име ли 3 (0,012 %) прободения и 3 (0,012 %) кровотечения. Оперативные вмеша тельства предприняты у 4 (0,016%) больных с осложнениями, у 2 боль ных кровотечения остановлены пу тем электрокоагуляции через эндо скоп.

Главным условием безопасности колоноскопии мы считаем исключе ние насильственных моментов при проведении аппарата по толстой кишке, т.е. проталкивания аппарата вперед. Болевые ощущения обусло влены перерастяжением кишки вво димым воздухом и растяжением брыжейки толстой кишки. Они осо бенно часто возникают у больных с повышенным тонусом толстой киш ки. Введение избыточного коли чества воздуха может быть причиной диастатических перфораций слепой кишки, и мы рекомендуем вводить его в таком количестве, чтобы про свет кишки раскрывался только пе ред оптическим окном эндоскопа. Если имеется спазмированный учас ток, то не следует пытаться распра вить его воздухом, а нужно дождать

Руководство по клинической эндоскопии

ся, когда он раскроется самостоятель но во время расслабления кишки.

Исследование необходимо выпол нять при постоянном визуальном наблюдении за просветом кишки. При проведении аппарата вслепую возможны сворачивание его и обра зование петли из эндоскопа в просвете кишки, что вызывает резкие болевые ощущения и может бьпь причиной разрыва кишки.

2.1.8. ЛАПАРОСКОПИЯ

В развитии лапароскопии можно выделить три периода. Первый — это период открытия метода, охватываю щий начало XX века. Ряд авторов [Отт Д., 1901; Сережников Г.П., Якобсон Л.В., 1907; ЛасоЬаеиз Н., 1912; КогЪзсп К., 1921], используя различные доступы, показали воз можность осмотра органов брюшной полости с помощью сконструирован ных ими приборов и инструментов. Второй — период развития метода и применения его при хронических и онкологических заболеваниях, в ос новном в гепатологии. Началом его можно считать 1929 г., когда Н. Ка1к, много занимавшийся разработкой инструментов и техники лапароско пии, сообщил о 100 лапароскопи ческих исследованиях. В работах последующих лет был обобщен на копленный опыт, они способствовали популяризации метода [Орловский А.С., 1937; Аминев А.М., 1948; Логи нов А.С., 1964; Лукомский Г. И., Березов Ю.Е., 1967; Киачзок X, 1939; ВепеШс1 Е., 1951; Ка1к Н., \МИЫгт Е., 1962; У т т а п п I., 1966]. Началом третьего периода — периода расцвета метода и широкого клинического применения его в неотложной хирур гии с диагностическими и лечебными целями при травме и острых заболе ваниях органов брюшной полости — являются 60-е годы.

К концу 70-х годов был накоплен большой материал, свидетельствую щий о высокой эффективности лапа роскопии [Савельев В.С. и др., 1977; Сотников В.Н. и др., 1980; Ыапю К.,

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

69 |

||||||||

1979]. Однако до настоящего времени |

Э к с т р е н н ы е |

л а п а р о с к о п и и |

||||||||||||||||||

во многих странах этот метод еще не |

п о к а з а н ы |

при: |

1) |

желтухе |

для |

|||||||||||||||

получил достаточно широкого рас |

определения |

ее вида |

(механическая |

|||||||||||||||||

пространения. |

|

|

|

|

|

|

|

или паренхиматозная), |

установления |

|||||||||||

Аппаратура. В настоящее время в |

причин механической желтухи, прове |

|||||||||||||||||||

нашей стране и за рубежом выпус |

дения диагностических (биопсия, хо- |

|||||||||||||||||||

кают разнообразные лапароскопы на |

лангиография) и лечебных (дрениро |

|||||||||||||||||||

основе волоконной оптики, главными |

вание желчных протоков, холецисто- |

|||||||||||||||||||

достоинствами |

которой |

являются: |

стомия) |

вмешательств; |

2) |

закрытых |

||||||||||||||

«холодное» освещение, |

позволяющее |

травмах |

живота, |

особенно комбини |

||||||||||||||||

свободно |

и |

длительно |

манипулиро |

рованных |

и |

множественных, |

для |

|||||||||||||

вать в брюшной полости при хоро |

диагностики |

повреждений |

абдоми |

|||||||||||||||||

шей освещенности органов брюшной |

нальных органов и их дифферен |

|||||||||||||||||||

полости; возможность фотографиро |

циальной диагностики с забрюшин- |

|||||||||||||||||||

вать |

объекты, |

проводить |

дополни |

ными гематомами; 3) острых заболе |

||||||||||||||||

тельные диагностические |

приемы |

и |

ваниях органов брюшной полости с |

|||||||||||||||||

оперативные |

вмешательства. Для |

их |

неясной клинической картиной для их |

|||||||||||||||||

осуществления |

созданы |

операцион |

диагностики |

и |

дифференциальной |

|||||||||||||||

ные лапароскопы |

с инструменталь |

диагностики; |

4) |

острых |

хирурги |

|||||||||||||||

ными каналами. |

|

|

|

|

|

|

ческих заболеваниях органов брюш |

|||||||||||||

Оптические трубки для лапароско |

ной полости с лечебными целями |

|||||||||||||||||||

пии имеют различный диаметр (5—15 |

(органостомия, дренирование брюш |

|||||||||||||||||||

мм), торцевое и боковое направление |

ной полости); 5) ряде заболеваний и |

|||||||||||||||||||

осмотра. Лапароскопическая аппара |

операций (вправившаяся ущемленная |

|||||||||||||||||||

тура включает в себя источник |

грыжа, резекция кишечника при ин |

|||||||||||||||||||

освещения, |

|

световоды, |

|

набор |

фаркте его и т.д.) для определения |

|||||||||||||||

инструментов |

|

для |

|

|

биопсии, |

жизнеспособности |

органов брюшной |

|||||||||||||

коагуляции |

и |

других |

|

оперативных |

полости. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

вмешательств, |

источник |

высоко |

П р о т и в о п о к а з а н и я |

|

можно |

|||||||||||||||

частотного тока, фотоаппаратуру. |

|

разделить на местные и общие. Они |

||||||||||||||||||

Показания |

|

и |

противопоказания. |

определяют |

опасность |

исследования |

||||||||||||||

Круг показаний к лапароскопии до |

для больного и невозможность его |

|||||||||||||||||||

вольно широк и включает практи |

технического исполнения. |

|

|

|

||||||||||||||||

чески |

все |

злокачественные, |

хрони |

Общим |

противопоказанием |

явля |

||||||||||||||

ческие и острые заболевания органов |

ется крайне |

тяжелое (агонирующее) |

||||||||||||||||||

брюшной полости, при которых не |

состояние больного, а местными — |

|||||||||||||||||||

установлен точный диагноз и не |

разлитой |

перитонит, резкое |

вздутие |

|||||||||||||||||

разработана |

тактика |

лечения |

боль |

кишечника, |

множественные |

свищи |

||||||||||||||

ных. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

передней брюшной стенки. В этих |

|||||||||

П л а н о в ы е |

|

и с с л е д о в а н и я |

случаях |

исследование нецелесообраз |

||||||||||||||||

п о к а з а н ы |

при: |

1) |

подозрении |

на |

но и опасно. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

наличие доброкачественных и злока |

Подготовка больных, премедика- |

|||||||||||||||||||

чественных опухолей органов брюш |

ция и анестезия. Лапароскопия — это |

|||||||||||||||||||

ной полости и смежных областей |

хирургическая операция, при которой |

|||||||||||||||||||

(забрюшинного пространства, |

гени |

требуется |

индивидуальный |

подход к |

||||||||||||||||

талий) для диагностики их, дифферен |

назначению общей и местной подго |

|||||||||||||||||||

циальной диагностики, уточнения ло |

товки больных, выбору премедика- |

|||||||||||||||||||

кализации и стадии болезни; 2) |

ции и анестезии. В экстренных ситуа |

|||||||||||||||||||

установленном |

диагнозе |

рака орга |

циях, когда время крайне ограничено |

|||||||||||||||||

нов брюшной полости для определе |

и исчисляется минутами, подготовка |

|||||||||||||||||||

ния стадии |

болезни (распространен |

минимальна. Выбор |

способа |

анесте |

||||||||||||||||

ность и метастазирование) при отсут |

зии должен |

быть |

дифференцирован |

|||||||||||||||||

ствии |

явлений |

кишечной непроходи |

ным. В большинстве случаев на фоне |

|||||||||||||||||

мости. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

премедикации предпочтительна мест- |

||||||||||