Руководство по клинической эндоскопии

.pdf

40

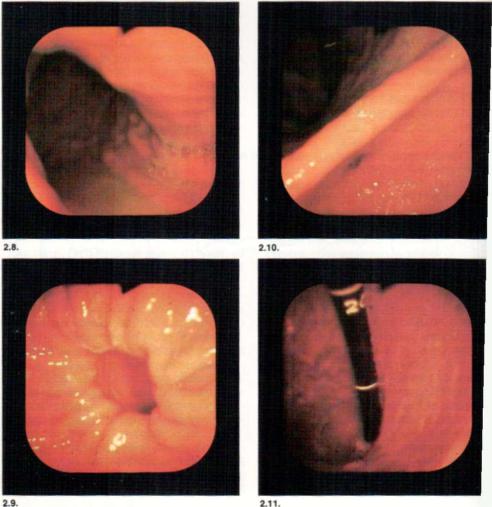

2.8. Гастроскопия. |

Тело |

же |

|

лудка. |

|

|

|

2.9. Гастроскопия. |

Антраль |

||

ный отдел желудка, |

перисталь |

||

тическая |

волна. |

|

|

2.10. Гастроскопия. |

Ретро |

||

градный |

осмотр угла |

желудка. |

|

2.11. Гастроскопия. |

Осмотр |

||

кардии |

инверсионным |

спосо |

|

бом. |

|

|

|

Руководство по клинической эндоскопии

ны, после чего, увеличив угол изгиба дистального конца кверху, осматри вают малую кривизну и угол желудка сначала на расстоянии, а затем вблизи. Продвигая эндоскоп по боль шой кривизне и ориентируясь по направлению перистальтики, под водят его к антральному отделу, а далее — к привратнику. Осмотр угла желудка (рис. 2.10) со стороны ан трального отдела и кардии (рис. 2.11) возможен лишь при резком сгибании конца эндоскопа. Пилорический от дел желудка представляет собой гладкостенный цилиндр, в конце которого легко обнаружить пилорический ка нал.

Эндоскопия в гастроэнтерологии

Неудачи и осложнения. Примене ние современных эндоскопов обусло вило относительную безопасность гастроскопии. Наиболее грозным осложнением является повреждение стенок исследуемых органов. Воз можны перфорации пищевода гастро скопом, которые в основном наблю дались у пожилых больных, больных с неустойчивой психикой, при недос таточной анестезии и плохой види мости.

Описано такое осложнение, как ретроградное проникновение дистального конца гастроскопа в пищевод. Это осложнение, при котором тре буется хирургическое вмешательство, наблюдалось в случаях введения эндоскопа без визуального контроля. Очень частым осложнением является повреждение слизистой оболочки же лудка, которое наблюдается при грубых манипуляциях, чрезмерном сгибании дистального конца эндо скопа, а также извлечении прибора с зафиксированными рычагами управ ления дистальным концом. Выражен ные неприятные ощущения у больно го вызывает нагнетание большого количества воздуха в желудок и значи тельное поступление его в желудочнокишечный тракт.

Кровотечения после гастроскопии чаще всего наблюдаются после прове дения дополнительных диагности ческих (биопсия) и лечебных (полипэктомия, удаление инородных тел) манипуляций. Перфорации желудка отмечались лишь в зоне язвы или опухоли и были обусловлены их предперфоративным состоянием.

2.1.3. ДУОДЕНОСКОПИЯ

Аппаратура. Наибольшее распро странение получили дуоденоскопы с боковым расположением оптики, ко торые оказались наиболее удобными для осмотра такого сложного в анатомическом отношении органа, как двенадцатиперстная кишка, и проведения операций на ней.

Дуоденоскопию можно осуще

41

ствлять также с помощью приборов с торцевым расположением оптики. Наибольшие преимущества они име ют при обследовании больных, пере несших резекцию желудка по методу Бильрот-И. Обследование эндоско пами диаметром более 10 мм затруд нено ввиду недостаточной их мобиль ности и в связи с особенностями анатомического строения кишки. Пе диатрические эндоскопы диаметром 5 мм можно использовать не только для осмотра двенадцатиперстной кишки, но и для канюляции ее большого сосочка.

Показания и противопоказания. Достоинствами дуоденоскопии явля ются обеспечение детальной ревизии двенадцатиперстной кишки и ее боль шого сосочка, безопасность, возмож ность проведения повторных иссле дований. Эти качества позволяют широко применять плановую и экстренную дуоденоскопию для диаг ностики разнообразных заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и их осложнений, а также для оценки результатов лечения боль ных, перенесших оперативные вме шательства.

Дуоденоскопию невозможно произ вести лишь у больных с сужениями пищевода, желудка и двенадцати перстной кишки, размер которых меньше диаметра эндоскопа и кото рые являются противопоказанием к исследованию. Ряд авторов [Соколов

Л.К., 1970; Васильев Ю. В., Лукашова

Т.В., 1972; \УипЪеск М., \УигЪш В.,

1976; РшЬтог§еп Р., С1а58еп М., 1979]

выделяют абсолютные и относитель ные п р о т и в о п о к а з а н и я к дуоденоскопии. К абсолютным про тивопоказаниям относят флегмонозный эзофагит, химические ожоги пищевода, а к относительным — дивертикулы, кифосколиозы и остео хондрозы, выраженный зоб, желудоч но-кишечные кровотечения, варикоз ное расширение вен пищевода, сердеч но-легочные заболевания в стадии декомпенсации. Эти ограничения сле дует учитывать лишь при плановых исследованиях. В неотложной эндо-

42

скопии одни противопоказания, на оборот, служат показаниями к иссле дованию, а другими приходится пре небрегать в связи с необходимостью произвести срочную диагностику и выбрать рациональную тактику лече ния острых заболеваний.

Методика. Положение больных на столе во время исследования на левом боку, а для более тщательной ревизии большого сосочка двенадцатиперст ной кишки и проведения его биопсии

— на животе или на правом боку. Необходимыми условиями качествен ного и безопасного исследования являются: 1) проведение эндоскопа мягкими движениями только под визуальным контролем; 2) минималь ное нагнетание воздуха и аспирация содержимого во избежание явлений дискомфорта, усиления перистальти ки, травмы слизистой оболочки киш-

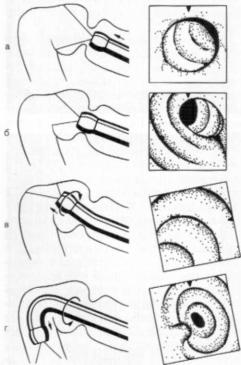

2.12. Дуоденоскопия эндоско пами с торцевой оптикой (схе ма). Объяснение в тексте.

Руководство по клинической эндоскопии

ки; 3) оценка прямых и косвенных эндоскопических признаков при введе нии и выведении эндоскопа. Анатомотопографические особенности двенад цатиперстной кишки и вид эндоскопа определяют комплекс технических приемов, позволяющих детально осмотреть эту область.

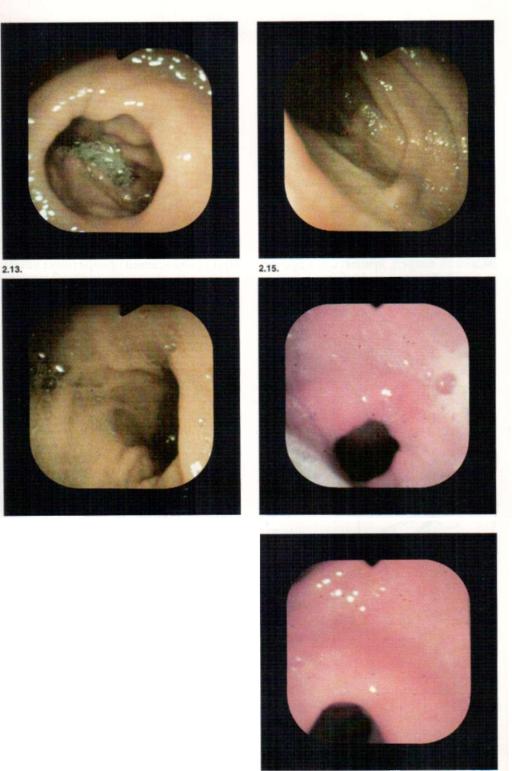

Дуоденоскопию с помощью эндо скопов с т о р ц е в о й о п т и к о й начинают с осмотра привратника, который производят, сгибая дистальный конец эндоскопа вверх и подтал кивая аппарат вперед. Чем ниже тонус желудка и чем больше он провисает, тем сильнее приходится сгибать конец эндоскопа. Если эндоскоп располага ется у привратника (рис. 2.12, а), то можно видеть большую часть перед ней и верхней стенок луковицы (рис. 2.13), а при нерезком изгибе кишки кзади можно осмотреть даже область иостбульбарного сфинктера Капанджи.

Пройдя через кольцо привратника (рис. 2.12, б) и изменив положение дистального конца эндоскопа, можнс осмотреть большую часть стено* луковицы двенадцатиперстной кишк* и изгиб ее кзади (рис. 2.14), в облает* сфинктера Капанджи. При недоста точной релаксации привратник спас тически сокращен, и необходимо усилие при проведении эндоскопа который проваливается глубоко \ полость луковицы и достигает пе редневерхней стенки двенадцатипер стной кишки в области ее верхней изгиба. При этом либо поле зрени: становится красным (эндоскоп при лежит вплотную к слизистой оболоч ке), либо хорошо виден ворсинчаты рисунок слизистой оболочки (эндс скоп находится в непосредственно близости от нее). Иногда эндоско достигает терминальной части вер> ней горизонтальной ветви двенадцат! перстной кишки (ДО и даже нисход* щей (Д2 ) ее части (рис. 2.15). Быстрс прохождение привратника и глубокс проникновение эндоскопа в кишк может привести к травме кишки даже ее перфорации при наличи язвы.

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

43 |

2.14. 2.16.

2.13. Дуоденоскопия. |

Вид |

лу |

|

ковицы |

двенадцатиперстной |

||

кишки |

через привратник. |

|

|

2.14. Дуоденоскопия. |

|

Изгиб |

|

верхней |

горизонтальной |

ветви |

|

двенадцатиперстной |

|

кишки |

|

кзади в области сфинктера Капанджи.

2.15.Дуоденоскопия. Началь ный отдел нисходящей ветви двенадцатиперстной кишки.

2.16.Дуоденоскопия. Общий вид привратника.

2.17.Дуоденоскопия. Верхняя часть привратника.

2.17.

44

При дальнейшем проведении эндо скопа необходимо повернуть его вокруг собственной оси по часовой стрелке (рис. 2.12, в, г) и согнуть дистальный конец кзади (к спине). Гладкая поверхность луковицы сме няется складчатым рельефом в ди стальной половине Д], особенно выраженным в области сфинктера. При продвижении эндоскопа в поле зрения появляются внутренняя стенка Д! и наружная Д 2 , в которую он упирается при движении вперед.

Для введения эндоскопа с торцевой оптикой в Д 2 , осмотра малого и большого сосочков двенадцатипер стной кишки необходимо, продвигая эндоскоп вперед, вращать его против часовой стрелки и сгибать влево и книзу. Педиатрические эндоскопы

2.18.Дуоденоскопия эндоско

пами |

с боковой |

оптикой (схе |

ма). |

Объяснение |

в тексте. |

Руководство по клинической эндоскопии

легко входят в Д2 и не вызывают у больных неприятных ощущений. Осмотр Д2 эндоскопами диаметром более 10 мм затруднен, и их продви жение сопровождается болевыми ощущениями из-за смещения и пере растяжения кишки.

При использовании |

эндоскопов с |

б о к о в о й о п т и к о й |

привратник |

издали виден хорошо (рис. 2.16) и изменять положение дистального конца не требуется. При располо жении же аппарата у привратника в поле зрения попадает лишь верхняя часть кольца (рис. 2.17) и для полной его ревизии необходимо согнуть дистальный конец эндоскопа книзу. При прохождении привратника конец эндоскопа достигает верхней стенки луковицы и обзор ее стенок осуще ствляется за счет вращательных дви жений прибора вокруг собственной оси, движений вперед и назад и сгибания дистального конца книзу (рис. 2.18, а—в).

При продвижении эндоскопа в Д2 необходимо вначале повернуть его вокруг оси по часовой стрелке и согнуть книзу, а после достижения верхнего угла и изгиба, наоборот, вращать против часовой стрелки (рис. 2.18, г). В поле зрения попадает весь просвет Д2 с БСД на ее медиальноверхней стенке (рис. 2.19 и 2.20). Для выведения БСД из «профильного» в «фасное» положение нередко необхо димо перевести больного в положе ние на животе, а конец эндоскопа завести ниже сосочка, сгибая дисталь ный конец аппарата книзу и вправо.

Осмотр нижней горизонтальной (Дз) и восходящей (Д4 ) ветвей двенад цатиперстной кишки (рис. 2.21 и 2.22) и тощей кишки (рис. 2.23) производят при постепенном мягком продвиже нии эндоскопа вперед и изменении положения прибора путем вращения его вокруг собственной оси и сгиба нии дистального конца в той или другой плоскости.

Неудачи и осложнения. Дуодено скопия может оказаться неудачной при невозможности ввести эндоскоп в пищевод и двенадцатиперстную киш-

Эндоскопия в гастроэнтерологии |

45 |

2.23.

46

ку вследствие врожденных и приобре тенных анатомо-функциональных из менений органов (ригидность глотки, стенозы, дивертикулы и т.д.), возбуж денного состояния больных, плохой анестезии, недостатка опыта врача, а также при некачественном исследова нии двенадцатиперстной кишки и БСД и невозможности провести при цельную биопсию и другие лечебнодиагностические вмешательства в связи с теми же причинами.

Неудачи и осложнения при дуоде носкопии обусловлены введением эн доскопа как инородного тела, нагне танием воздуха, инфицированием ор ганов и др. Одним из самых серьез ных осложнений является перфора ция пищевода, желудка и двенадцати перстной кишки, возникающая чаще вследствие нарушения методики ис следования: при насильственном про ведении прибора через области ригид ных сужений без визуального конт роля за манипуляциями.

Перфорации возникают при ис пользовании жестких моделей эндо скопов с торцевой оптикой, но частота их невелика — 0,001—0,003% [Апё а К., 1966].

Возможны и такие осложнения, как петлеобразование эндоскопа в желуд ке и ретроградное внедрение его конца в пищевод, обусловленное бесконтрольным проведением при бора; заворот кишок, связанный с чрезмерным нагнетанием воздуха и наличием в животе сращений; аспирационные пневмонии, вызываемые по паданием в дыхательные пути слюны

ижелудочного содержимого; переда ча инфекции (сывороточный гепатит)

иДр.

2.1.4.ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

РЕТРОГРАДНАЯ

ПАНКРЕАТОХОЛАНГИОГРАФИЯ

В 70-е годы широкое распространение

вклинической практике получил новый метод исследования желчных и панкреатических протоков — эндо скопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ)-

Руководство по клинической эндоскопии

Неоиерационная вирсунгография была впервые выполнена I.. Е)етНп§ и К. Неххе (1959). При холецистохолангиографии они вызывали спазм сфинктера Одди (сфинктер печеночно-ноджелудочнои ампулы), и конт растное вещество ретроградно заполняло панкреатический проток.

Возможность проведения дооперационной канюляции ампулы БСД и ретроградного введения контрастного вещества в желчную и панкреатическую протоковые системы впер вые показали К. КаЫпо\у и М. 5>1топ (1965) Это исследование они осуществляли без при менения эндоскопа под флюороскопическим контролем. В нисходящий отдел двенадцати перстной кишки вводили сгибающуюся труб ку, в которой располагался катетер. Спе циальным устройством катетер направляли I сторону БСД и «вслепую» вводили контраст ное вещество в его ампулу. Таким образо\ были получены первые неоперационные пан креатохолангиограммы.

МсСипс и соавт. (1968) первыми опублико вали сообщение о канюляции ампулы БС1 под контролем эндоскопа и получении высо кокачественных панкреатохолангиограм^ Основы техники ЭРПХГ и ее диагностическа эффективность получили отражение в рабе тах Л. 01 и соавт. (1970), К. Така^ и соавт (1970), Т. Казива! и соавт. (1974), Ь. ГЭетНп§ соавт. (1975) и др.

Аппаратура. Для успешного вы полнения ЭРПХГ и получения ка честзенных рентгенограмм, кром эндоскопов и набора катетеров, необ ходимы рентгенотелевизионная устг новка и рентгеноконтрастные препг раты.

В большинстве случаев ЭРПХ выполняют с помощью эндоскопов боковым расположением оптики, больных, перенесших резекцию ж< лудка по методу Бильрот-П, да выполнения ЭРПХГ необходимо и пользовать эндоскопы с торцевой их скошенной оптикой.

Требования к рентгеновскому об рудованию достаточно высоки. О* должно обеспечить визуальный кон роль за ходом выполнения исслед вания, получение качественных па креатохолангиограмм на различнь его этапах, воспроизведение исслед вания с диагностическими и учебн ми целями с помощью видеомагн тофона, допустимый уровень облу1 ния больного во время исследован* Для ЭРПХГ используют различи) водорастворимые рентгеноконтрас

Эндоскопия в гастроэнтерологии

ные препараты: верографин, урографин, ангиографии, гипак и др.

Показания и противопоказания.

ЭРПХГ — наиболее информативный метод диагностики морфологических изменений панкреатических и желч ных протоков. Это позволяет нам, как и многим клиницистам, широко опре делять показания к плановым и экстренным исследованиям и произ водить ЭРПХГ при подозрении на наличие у больного заболеваний под желудочной железы и желчных прото ков и их осложнений [Благовидов Д. Ф. и др., 1976; Шалимов А. А. и др., 1976; Панцырев Ю.М. и др., 1978; Балалыкин А.С., 1981; СИ X, 1970; СоИоп Р. В., 1972; Вайешенпег Н., 1975; Озпез М. е1 а!., 1977]. ЭРПХГ открыла возможность производить дооперационную диагностику опухо лей поджелудочной железы и хрони ческого панкреатита. Она является наиболее эффективным методом уста новления причин механической жел тухи, болезненных состояний боль ных после операций на внепеченочных желчных протоках и поджелудочной железе, а при такой довольно редко встречающейся патологии, как внут ренние свищи поджелудочной железы и первичный склерозирующий холангит, ЭРПХГ является методом выбора.

При освоении методики ЭРПХГ и внедрении ее в клиническую практику следует определить строгий круг п о к а з а н и й к ее проведению: 1) не переносимость рентгеноконтрастных препаратов при внутривенном их введении: 2) отрицательные или сом нительные результаты других иссле дований (прежде всего рентгенологи ческого); 3) наличие резистентного к терапии желудочно-кишечного

дискомфорта; 4) наличие клинических и лабораторных признаков заболева ний поджелудочной железы и желч ных протоков; 5) уточнение причин механической желтухи. Существует точка зрения [^Ис^гиЪе Н.8., 1977], согласно которой период увлечения ЭРПХГ прошел, а небезопасность метода обусловливает необходимость

47

устанавливать строгие показания к его применению.

Вопрос о противопоказаниях к ЭРПХГ спорный, а мнения различ

ных авторов крайне противоречивы. |

||

Анализ |

литературы |

позволяет выде |

лить следующие |

п р о т и в о п о к а |

|

з а н и я : |

1) заболевания, при которых |

|

опасно |

проводить |

эндоскопические |

исследования; 2) острый панкреатит; |

||

3) псевдокисты поджелудочной же |

||

лезы; |

4) инфекционный гепатит; |

|

5) воспалительные заболевания желч ных протоков с септическими ослож нениями. В качестве противопоказа ний выделяют патологические измене ния двенадцатиперстной кишки и БСД, препятствующие проведению ЭРПХГ.

Учитывать указанные выше проти вопоказания следует лишь при плано вых исследованиях в связи с небезо пасностью метода. В неотложной хирургии только ЭРПХГ может по мочь в диагностике многих острых заболеваний и при выборе рациональ ной тактики лечения больных. Под тверждением этой точки зрения явля ется тот факт, что при проведении более чем 2000 неотложных исследо ваний у нас не было причин отказаться от выполнения ЭРПХГ. Безусловно, отбор больных для плановых исследо ваний следует производить строго, даже если их производит опытный специалист, поскольку при ЭРПХГ возможны побочные реакции и ослож нения.

Подготовка больных, премедика ции и анестезия (см. 1.2.5). Залогом успешного проведения исследования является хорошая релаксация двенад цатиперстной кишки. Если достигнуть ее не удалось и сохраняется пери стальтика, то к канюляции БСД приступать не следует. В этом случае необходимо дополнительно ввести препараты, угнетающие моторную функцию кишки (бускопан, бензогексоний).

Методика. ЭРПХГ включает сле дующие этапы: ревизию двенадцати перстной кишки и БСД, канюляцию БСД и пробное введение рентгено-

48

контрастного препарата, контрасти рование одной или обеих протоковых систем, рентгенографию, контроль за эвакуацией контрастного вещества, проведение мероприятий для про филактики осложнений.

Оценка БСД (форма, величина, морфологические изменения, вид и количество отверстий) имеет большое значение как для диагностики заболе ваний двенадцатиперстной кишки (опухоль, папиллит, стеноз сосочка), так и для оценки анатомо-топографи- ческих взаимоотношений кишки, БСД и протоковых систем, имеющих пря мое отношение к технике введения катетера и избирательному контрас тированию соответствующей протоковой системы.

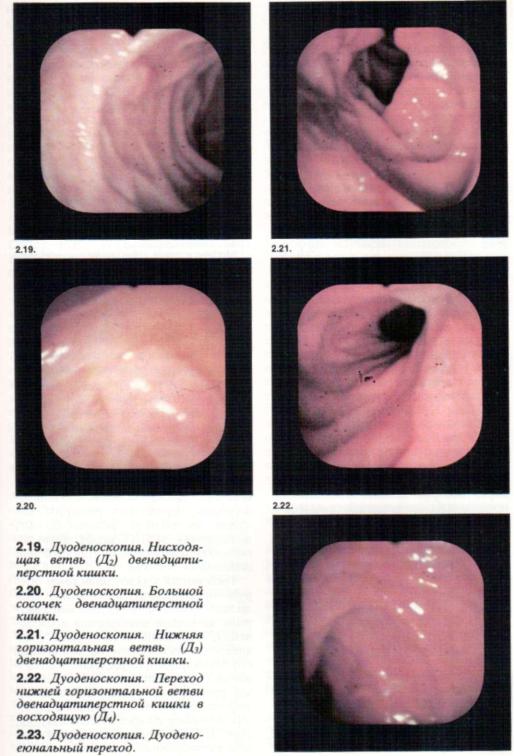

Л. 01 (1977) отмечает пять типов отверстий (рис. 2.24), имеющих значе ние для проведения канюляции ампу лы БСД и ЭРПХГ: ворсинчатый, зернистый, рваный, щелевидный и строго определенный.

Большое практическое значение имеет обнаружение двух сосочков двенадцатиперстной кишки — боль

Руководство по клинической эндоскопии

на желчных протоках. Удобное для канюляции и рентгенографии фасное положение БСД (рис. 2.25—2.31) не редко удается получить лишь I положении больных на животе. Е некоторых случаях (при наличш дивертикула, у больных после опера тивных вмешательств на внепеченоч ных желчных протоках) выведен** БСД в удобную для канюляцга позицию удается лишь в положент на правом боку.

К а н ю л я ц и я Б С Д и п р о б н о

в в е д е н и е |

к о н т р а с т н о г о в е |

|

щ е с т в а. |

Успех канюляции ампул! |

|

БСД |

и селективного контрастиров* |

|

ния |

соответствующей протоково |

|

системы зависит от многих факторо! хорошей релаксации двенадцап перстной кишки, опыта исследовател характера морфологических измен ний БСД и др. Важным факторо является позиция БСД. Канюляци можно выполнять только в то случае, если он расположен во фро тальной плоскости и конец эндоско] заведен ниже БСД так, что ( обозревается снизу вверх и хороп

2.24.Типы отверстий большого сосочка двенадцатиперстной

кишки (схема).

а - ворсинчатый тип; б - зернистый; в - рваный; г - щелевидный; д - строго определенный. Стрелкой указано место канюляции.

шого и малого. Панкреатография в этих случаях безопаснее и чаще удается, поскольку при неудаче конт растирования через большой сосочек

ееможно выполнить через малый.

Вначале исследования производят р е в и з и ю д в е н а д ц а т и п е р с т

н о й к и ш к и и Б С Д в положении больного на левом боку. Однако в этом положении БСД виден чаще в боковой проекции и не только канюля ция, но и детальный осмотр его затруднен, особенно у больных, пере несших оперативные вмешательства

видно отверстие ампулы. В та* позиции направление общего желч: го протока будет снизу вверх г углом 90°, а панкреатического снизу вверх и вперед под углом 4

Действия исследователя и эф4 тивность селективной канюля1 определяются характером слия: протоковых систем и глубиной вв( ния канюли. Катетер предварител заполняют контрастным вещест! во избежание диагностических о) бок, вводить его следует не тороп точно определив отверстие амп;

Эндоскопия в гастроэнтерологии

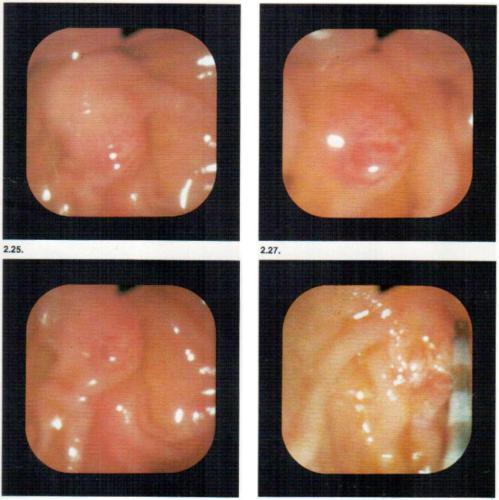

2.25. Дуоденоскопия. |

|

Выведе |

||

ние |

большого |

сосочка |

двенад |

|

цатиперстной |

кишки |

в |

удоб |

|

ную |

позицию |

для |

канюляции: |

|

сосочек расположен низко |

и ка |

|||

тетер трудно ввести в его ам пулу.

2.26.Дуоденоскопия. Удобная позиция для панкреатографии.

2.27.Дуоденоскопия. Удобная позиция для холангиографии.

2.28.Дуоденоскопия. Неудоб ная позиция для канюляции большого сосочка двенадцати перстной кишки: катетер ухо дит вправо.

49

по его характерному виду и истече нию желчи. Поспешная канюляция может оказаться неудачной из-за травмы сосочка и спазма его сфинк тера.

При раздельном расположении от верстий желчной и панкреатической протоковых систем на сосочке (рис. 2.32—2.33) для контрастирования первой из них катетер вводят в

верхний угол щелевидного отверстия, а для заполнения второй — в нижний угол, придавая катетеру указанное выше направление. При ампулярном варианте БСД для достижения устья желчного протока необходимо за счет сгибания дистального конца эндоско-

2.26. |

2.28. |