Рецензия на современное литературное произведение

студентки 3 курса 7 группы

Будниковой Марины

Дмитрий Быков «Списанные» (2008): http://lib.rus.ec/b/136589/read

-

Дмитрий Быков (Зильбельтруд – по отцу) родился в Москве 20 декабря 1967 года.

-

Русский писатель, поэт, журналист, кинокритик, биограф Булата Окуджавы и Бориса Пастернака, учитель.

-

Член Союза писателей с 1991 года.

-

Лауреат нескольких литературных премий: 3 раза в Международной литературной премии имени А. и Б. Стругацких, 2 раза в Бронзовой улитке и Национальном бестселлере и других. Наибольшее количество премий получил за роман «Эвакуатор», книгу «Борис Пастернак», роман «ЖД».

-

Направление: беллетристика, документальная проза, жизнеописания.

-

Жанр: проза, стихи, публицистика.

-

По мнению Евг. Ермолина, Дм. Быков принадлежит к «последнему поколению с советским еще стажем и опытом».

О тексте.

Дмитрий Быков за роман «Списанные» в 2009 году получил премию «Бронзовая улитка» как лучшее фантастическое произведение.

Коротко о сюжете.

Сергея Свиридова, главного героя романа, останавливают на российско-украинской границе и сообщают, что он состоит в каком-то списке. С тех пор его жизнь превращается в смесь страха и паранойи, в ожидание чего-то ужасного, в набор всевозможных неприятностей и препятствий в любых сферах жизни. Оказывается, что в таком же состоянии существуют еще 179 человек. Они объединяются, устраивают совместные выезды, «пьянки», на которых каждый из списанных пытается выдать свою теорию о том, по какому признаку их всех объединили. Сам роман, как предположил один из списантов, есть пример нового жанра: «в основе лежит список, кем и зачем созданный неизвестно, и только разговоры составляют весь интерес». Список дает возможность услышать десятки взаимоисключающих теорий. И только концовка романа может свести эти мысли в единое.

Трудно однозначно определить жанровую специфику романа. О нем было сказано как о «сочетающем приметы триллера, притчи и политической сатиры, как о социальной фантастике». Роман сочетает в себе трагикомическое и пародийное начала, в нем возникает и категория абсурда.

Заявленный как первый роман из гротескно-фантастической трилогии «Нулевые», роман Дмитрия Быкова весьма актуален и насыщен приметами повседневности: списки сейчас действительно в ходу. От списков студенческих групп до «шорт-листов» различных премий. Основная тема уже заявлена в названии трилогии – «Нулевые». Быков пытается охарактеризовать жизнь «нулевых» годов, наполненную отсутствием смысла, цели, но наличием потребительского существования. Герои помещаются в ситуацию абсурда, которая заставляет их жить этим абсурдом всерьез, отделиться от внешней жизни и создать новое общество, не по интересам, а по необходимости, чтобы бороться за выживание.

Наталья Нагорная в своей рецензии1 пишет о том, что «автор художественно исследует вневременную трагедию «маленького» человека в бездушном общественном организме с непонятными механизмами саморегуляции, помещая своих персонажей в декорации современной комедии масок («классическая профсоюзница командовала», «классический остряк острил», «типичный дачник катил перед собой, как тачку, типичную участь дачника»)». Читая роман, я каждый раз обращала внимание на то, что образы всех списанных в моей памяти не фиксируются, а улетучиваются. Они действительно представляются типичными от каждого социального слоя. И Свиридов, от лица которого и ведется роман, теряет свою биографию и место в обществе, становясь одним из списка. Но в нем можно углядеть признаки героя-индивидуалиста, который стремится покинуть список. Другой неотъемлемый пласт людей нашего общества – это исчезнувшие люди: отец Свиридова, «у Ложкина, Чумакова, Горяинова тоже в детстве ушли или погибли отцы». Исчезновение людей средь бела дня – тоже страшная примета современности.

Жизнь списка, как болото, всё прочнее затягивает его, он пытается барахтаться, но медленно и неумолимо рушится его привычная жизнь. Свиридов теряет любимую девушку (позднее оказывается, что она тоже попала в список), и пустоту потерявшего смысл существования заполняет отчаяние и страх перед чем-то непостижимо-ужасным, что теперь должно произойти… Роман действительно поднимает вечную тему страха. Вопреки тому, что Свиридов – ребенок постсоветского, либерального общества, которому страх не должен быть известен. Но он начинает прорастать в нем, мешая заниматься написанием сценариев, сталкиваться со случайными людьми, в каждом из которых он видит врага и предателя.

Идея списка, необъяснимой списочной жизни предполагает и появление темы вины и без вины виноватых. Следователи, пограничники, случайные люди так и норовят получить от тебя признания в чем-то сокровенном, содеянном. «Контора внушает всем чувство вины, но не этим ли занимается каждый поп, призывающий покаяться?... Но мы грешны, грешны. Он успел обвинить нас прежде, чем мы его о чем-нибудь спросим. Министерство вины, вот как это должно называться; истина в вине. И два дня он прожил в этом веселом гневе». Обыгрывая знаменитое блоковское “In vino veritas”, Быков получает смысл, необходимый для замысла романа.

Роман делится на 3 части: «Перечень причин», «Опись имущества», «Список благодеяний». В названиях обыгрывается инвариантность «списка». Быков проводит параллели между «списком» и «очередью», сравнивает их. «Список стал главной формой жизни, литературы, любви, далее везде. Это уже не очередь – в очереди есть хотя бы иерархия, и все стоят за чем-то; здесь только список, подвергаемый разнообразным воздействиям и отобранный по неясному принципу».

По ходу развития сюжета внимание на себя обращает пародия на различные сферы современной жизни. Так, в романе появляется пародия на телевидение, в котором одаренные люди вынуждены писать замысловатые вещи «по заказу», чтобы быть востребованными. Единственный способ к духовному самосохранению для героя – самоирония. Свиридов с брезгливостью относится к своему «творчеству». Главную роль в фильме «Маленькое чудо» играет одиннадцатилетняя дочь газового магната, которая любит поистерить на съемочной площадке, совершенно не учитывая желания режиссера. «Поправив пару реплик в сценарии, она стала называть себя сценаристом…». Впрочем, обычные дети, проживающие в лагере совершенно не выделяются от нее позитивными качествами: все, что их увлекает, это компьютерные игры и дискотеки, ко всему остальному они равнодушны. Быков высмеивает сериалы криминального жанра («Спецназ», «Команда», «Рота», «Лига», «Туса», «Состав», «Контора»).

Книга написана очень простым языком и, несмотря на то, что в основе лежит фантастические мотивы, «Списанные» действительно реалистический роман. Общенациональный русский язык представлен в романе в виде просторечий, жаргонов и бранной лексики, а также лексику офиса, светской и блатной тусовки.

«— А «Спецназ» что — не лажа (жарг.)? Тут хоть материал приличный и денег больше… Брате, пошто (произносительный вариант наречия «почто») разводишь мене? Не грузи (жарг.), боярин! … Показ был полузакрытый, в продажу ушло всего двести билетов, за которые убивались быки, видевшие в саге памятник себе, и старлетки (от англ. Starlet -

подающая надежды молодая актриса, ирон.оттенок), мечтавшие потрогать коммандосов. Коммандосы — Савин, Тютяев, Решетов, Большое — затравленно лыбились (разг.-сниж) под блицами. Прочие пятьсот мест заняли випы разной степени випости (та самая светская лексика), во главе с вице-премьером, глядевшим в преемники».

Синонимический ряд «Одноклассники», «Однокурсники», «Сокамерники» свидетельствует об однотипности именований существующих организаций, выполняющих одинаковые функции.

Текст воплощает и другие критерии прозы «нулевых». Избавившись от цензуры, писатели начали приоткрывать широкой публике интимную жизнь героев. Так, в тексте Быкова после фразы «Половая жизнь списка была между тем бурной и лихорадочной…» следует описание того, кто и с кем спал. Быкову понадобилось эта интимная вставка, чтобы охарактеризовать «списанных» как нравственно падших.

На мой взгляд, текст вписывается в формат постсоветской прозы, замечательным образом пародируя многие существующие некогда реалии.

О романе у меня сложилось не до конца однородное впечатление. Все же от многих советские реалии стерты из моей памяти и провести аналогии с современным обществом мне, как поколению более позднему, уже сложно.

Меня изрядно шокировал финал романа, в котором составителем списка оказался Бог. Сама финальная сцена разговора с Богом, который представленного в образе ворчливой вороны, вызывает неприятие. окончательное неприятие – Бог выражается сниженной и жаргонной лексикой! («Ты обалдел, что ли, вшивота; — выпасть из списка! Это значит, дубина, что я о тебе забыл!»). Стоит признать, что и в этом отражается способность Быкова сломать сложившийся стереотип визуализация Бога, как добродушного старичка. Испытываешь уважение к главному герою, каким бы пустым он не казался на протяжении всего романа, который не желает существовать ни в каких списках.

Радует, что это казался текст не об офисном герое. Все же книги с такими героями заполонили книжные полки магазинов и читаются соответствующими современниками, обязательно узнающими себя в главных героях.

Что касается, экранизации романа, то пока что она отсутствует. Но уверена, что она бы получилась в стиле «10 негритят» Агаты Кристи или сериала “Lost”.

В. Токарева «Полосатый надувной матрас»

Отзыв студента 3 курса 7 группы Коптяева Владислава

Виктория Самойловна Токарева родилась 20 ноября 1937 года в Ленинграде, в семье инженера. В 1958 году Виктория Токарева окончила Ленинградское музыкальное училище по классу фортепиано, в 1969 году — сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Писать рассказы она начала, работая в детской музыкальной школе учительницей пения, а позже — редактором на телевидении. Первая же публикация — рассказ "День без вранья" (1964) — была замечена: автору предложили сделать сценарий для фильма, и в 1968 году на экраны вышла картина "Урок литературы". Так Виктория Токарева нашла свой путь и с тех пор занимается любимым делом.В 1969 году опубликована ее первая книга "О том, чего не было", объединившая как ранее печатавшиеся, так и новые повести и рассказы.В 1970—1980-е годы Виктория Токарева печаталась редко: очередной сборник ее произведений выходил раз в 5 лет (с 1969 по 1991 г. вышли лишь 4 книги). Вошедшие в них рассказы и повести стали классикой советской литературы.

Несмотря на то, что Виктория Токарева — городская писательница, тема ее рассказов отчетливо перекликалась с темой Шукшина: "что с нами происходит?". На городском материале, от лица женщины, мягко и с юмором она говорила о самых серьезных проблемах своего поколения.

Талант, оптимизм, юмор и доброта — вот основные составляющие творчества Виктории Токаревой. Творчество писательницы, которая продолжает, по мнению критиков, "чеховскую традицию в литературе", отличают отточенность стиля, внимание к человеческим характерам, психологическим нюансам, ироническая интонация повествования. Почти все произведения Виктории Токаревой сразу же становились бестселлерами. Наиболее очевидно это выразилось в "издательском буме Токаревой" в 1990-е годы, когда писательница вошла в число 10 самых издаваемых в России авторов. С начала 1990-х годов вышло более 10 ее сборников. Перу Виктории Токаревой принадлежат книги "О том, чего не было", "Летающие качели", "Ничего особенного", "Сказать — не сказать", "Своя правда", "Казино", "Лиловый костюм", "Маша и Феликс", "Лавина", "Банкетный зал", "Все нормально, все хорошо", "Гладкое личико", "Звезда в тумане", "Из жизни миллионеров", "Между небом и землей" , «Полосатый надувной матрас» и другие.

Произведения Виктории Токаревой принадлежит к «среднему слою» современной русской литературы –беллетристике, которая сочетает в себе сложность темы и занимательность сюжета.

Японский критик Мокико Ояма так писал о ее творчестве: «Виктория Токарева не торопится и говорит шепотом читателям, как говорит шепотом себе. Поэтому, когда мы читаем ее произведения, мы повторяем шаги героя. События, которые происходят вокруг героя, мы переживаем на собственном опыте, как будто наши глаза поставлены в его лицо и высота его глаз та же, что и высота глаз читателя».

[http://slovari.yandex.ru/токаревавиктория/Кто0есть%20кто%20в%20культуре/Токарева%20Виктория20Самойловна/]

Рассказ «Полосатый надувной матрас» вышел в сборнике «Я есть» в 1998 году[Токарева В. С. Я есть / В. С. Токарева. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 480 с ].Он совсем не претендует на какую-то особенность или тем более на «элитарность».Незатейливый сюжет, никаких конфликтных ситуаций и головокружительных поворотов в судьбе главной героини, которые так любят использовать в своём творчестве современные писатели. Тем не менее, этот рассказ привлекает своей непосредственностью, простотой языка, сентиментальностью.

В центре произведения – пожилая женщина Люся и её подруга Нина. Две судьбы, два характера. Младшая подруга Нина помогла своей старшей подруге Люсе спастись от болезни и одиночества после смерти мужа. Через некоторое время в жизни Люси появился человек по прозвищу Фернандо или просто Федя, ремонтирующий дачу, принадлежащую Люсе. В какой -то момент Люсе показалось, что этот человек любит её (ведь он даже предложил ей быть его женой), но в этом её старается разубедить верная подруга Нина: « Он не тебя любит, а твою дачу…». Подруги ссорятся, но Люся всё же задумывается над словами Нины и … вспоминает детство, своё детское счастье – «полосатый надувной матрасик»… Детское воспоминание –надувной матрас, «такой яркий, такой сине-красный и такой один-единственный» -выступает как некий символ прошлой жизни, как защитник доверчивой Люси, отводящий её от возможности ошибки. Да, жизнь сложилась так, как она сложилась, но ведь в ней было, кроме трудностей, столько хорошего, и не надо перечёркивать его чем- то совсем незначительным…

А ещё она вспоминает один эпизод из своей юности, который связывает её с сегодняшним днём: « Она стояла возле окна и смотрела в никуда. И вдруг её взгляд совершенно случайно упал на зеркало, и Люся обомлела от того, что увидела: глаза, полные слёз, казались ещё больше и ещё синее, нежный овал лица, высокая шея и кантик вокруг воротничка. «Какая я красивая…» -ошеломлённо поняла Люся. Это было её первое осознание себя. Может быть, именно в это лето она вдруг проклюнулась, как цветок из бутона, для дальнейшего буйного цветения» [Токарева В.С. Мои враги: сб. / Виктория Токарева. –М: АСТ, 2008.С. 317]. В данной цитате очень тонко передается состояние героини, которая, случайно увидев своё отражение в зеркале ,впервые осознала себя. Зеркало выступает здесь как своеобразный символ, позволивший Люсе посмотреть на себя со стороны. Словно сквозь призму времени переданы чувства героини: её удивление, затаённая радость и одновременно растерянность. Впечатление от прочитанного усиливает образное сравнение в конце абзаца( «…она вдруг проклюнулась, как цветок из бутона…»).Это последнее предложение удачно завершает весь эпизод, делая его эмоционально наполненным.

На протяжении всего рассказа автор сочувствует своей героине: «Сегодняшняя Люся через шестьдесят лет смотрела на себя в то же самое зеркало. Время, конечно, положило свои следы, но ТА, прежняя Люся, была видна в сегодняшней. Просвечивала, как сквозь мутное стекло. Та же самая девочка, просто она очень много плакала, исплакала всё лицо и устала от утрат» [Токарева В.С. Мои враги: сб. / Виктория Токарева. –М: АСТ, 2008.С. 317 -318]В этой цитате, на мой взгляд, особенно отчетливо проявляется сопереживание писательницы своей героине. Текст наполняется энергией, предложения словно выстраиваются в цепочку, чтобы «помочь» друг другу выразить мысль о ценности прожитых лет. В этой цитате автор вновь использует зеркало как символ, который позволяет героине через много лет опять оценить себя, но уже не только внешность, но и свой внутренний мир, своё душевное состояние. Зеркало на этот раз похоже на «мутное стекло», но перед ним всё та же Люся… Данная цитата завершает предпоследний абзац и как бы подводит читателя к финалу, в котором всё же звучит негромкая оптимистическая нота.

Рассказ наводит читателя на размышления о жизни, о людских судьбах. Почему -то после прочтения рассказа вспоминается простенькая, но такая глубокая по содержанию песня Б. Окуджавы о голубом воздушном шаре…

На мой взгляд, рассказ В. Токаревой «Полосатый надувной матрас» следует прочитать, так как он интересен тем, что за простотой формы кроется глубокое содержание. Есть над чем поразмыслить и о чём задуматься. Несмотря на общий не очень весёлый тон повествования, рассказ оставляет светлый след в душе.

Рецензия

на повесть П. Санаева «Похороните меня за плинтусом»

по дисциплине «Современный литературный процесс»

студентки 3 курса 7 группы

Жуковой Полины

«Похороните меня за плинтусом» — это автобиографическая повесть Павла Санаева. Она была написана в 1994 году, первая ее публикация состоялась в 1996 году в журнале «Октябрь», и в этом же году ей была присуждена премия журнала за лучший дебют. В самостоятельном же издании она вышла в 2003 году в составе серии «Современная библиотека для чтения», став за небольшой период времени бестселлером и завоевав сердца бесчисленных поклонников. В 2007 году «Похороните меня за плинтусом» издается в крупном российском издательстве «АСТРЕЛЬ», и популярность книги возрастает до наивысшей точки. Талантливого режиссера, сценариста, актера, переводчика Павла Санаева возводит еще и в статус писателя именно книга «Похороните меня за плинтусом». До этого неизвестное, его имя теперь звучит у всех на устах.

Эта повесть о том, как живется второкласснику Саше с дедушкой и бабушкой, которая не подпускает свою дочь, родную мать Саши, к ребенку, считая ее неспособной к материнству. Бабушка психически больна, и разрешить конфликт между матерью и дочерью оказывается невозможным. Мальчик Саша не любит свою бабушку и боится ее. Своей тиранической любовью и нездоровой заботой она только вредит внуку, держа его во власти собственных душевных болезней. Дед же, за долгие годы привыкший к вечным скандалам, не смеет перечить своей жене. Он так сильно устал от такой жизни, что уже не в силах что-то изменить, и продолжает нести крест несчастной семейной жизни.

Повесть автобиографична, прототипами ее героев являются родственники Павла Санаева: известный советский и российский актер и кинорежиссер Ролан Быков (отчим), его жена Елена Санаева (мать), советский актёр театра и кино Всеволод Санаев (дедушка) и его супруга Лидия Санаева (бабушка). Однако Павел Санаев в многочисленных интервью говорит, что реальность и вымысел в произведении соотносятся в разновеликих масштабах и что повесть не есть абсолютная автобиография. Учитывая то, что Павел Санаев действительно основывает свое произведение на воспоминаниях из детства, возникает неверная тенденция читателей воспринимать представленную в повести картину жизни знаменитой семьи как данность, а не как созданный в книге художественный мир и живущие в нем образы. Потому произведение получило неоднозначные отзывы, среди которых была масса негативных и осуждающих.

Однако повесть «Похороните меня за плинтусом» нашла и положительный отклик миллионов читателей. Не потому ли, что так отчетливо звучит в ней тема трагедии семьи? Не потому ли, что для каждого человека проблемы семейные – самые болезненные и страшные? Не потому ли, что эта остроумно и глубоко прописанная книга отвечает традиционной русской формуле – смех сквозь слезы?

До какого-то момента читать книгу весело. Повествование ведется от лица самого мальчика, и перед читателем предстает неокрепшее инфантильное сознание ребенка, чье представление о собственной жизни воплощено многочисленными цитатами из речи взрослых, в частности яркими словечками из экспрессивных бабушкиных выражений. Но за теми наивностью и простодушием, с которыми ребенок может судить о собственной жизни, стоит большое его несчастье – он разлучен с мамой, самым дорогим и любимым человеком на свете. Все события, которые разворачиваются в доме вокруг мальчика, лишены здравого смысла, взрослые ведут себя нелепо, действия бабушки абсурдны. Тут уже на глазах читателя разворачивается настоящая трагикомедия. Судьбы героев, несомненно, вызывают самые тревожные чувства. Жаль каждого и по-своему: и мальчика, и безумную бабку, и натерпевшегося деда, и невиновную мать…

Повесть «Похороните меня за плинтусом» вбирает в себя еще и множество образов, связанных с советским детством. Они легко узнаются и потому легко приживаются в читательском сознании. Имеет место и ирония на тему «счастливого советского детства». Но в целом книга представляет огромную палитру эмоций: что-то смешно, что-то вызывает горькую усмешку, от чего-то и вовсе хочется плакать, – так сильно трогает та драма, которая разворачивается на глазах у читателя, начавшись задолго до описываемого в книге, захватив в свой бешеный круг три поколения – от военных лет до современности. Драма эта разворачивается в тесном мире квартиры стариков и почти не выходит за ее пределы, как и почти не видит и не знает мира ребенок. Ни в чем не виновный мальчик оказывается втянутым в семейный конфликт и разрывается между безграничной любовью к маме и участью жить в доме неуравновешенной бабки. Но при всем этом детства не отнимешь, и Саша остается ребенком, который так же, как и все дети, радуется, грустит, удивляется, ищет, верит.

Привлекает и звучное и странное название книги. Так же называется и центральная глава – «Похороните меня за плинтусом», в которой мальчик говорит о том, как он боится смерти, как боится смертельной темноты и как хотел бы быть похороненным в доме своей матери за плинтусом, чтобы лежать и смотреть на маму – самую большую радость своей жизни. Не имея возможности выбраться из угла, в который загнали его проблемы и непонимание между взрослыми людьми, он подсознательно хоронит себя за плинтусом.

Мать Саши повторяет судьбу собственной матери, хотя давно уже их отношения нельзя назвать родственными: она тоже – неблагосклонностью ли судьбы, случайностью ли жизни – теряет своего ребенка (первенец ее матери умирает во время войны). Мать и дочь не желают понять друг друга и становятся чужими людьми, в то время как в чрезмерной любви бабушки к внуку читается нереализованная любовь к собственной дочери. Любовь и ненависть переплетаются в книге, не зря говорят, что между ними – один шаг. Все, что происходит в жизни каждого из героев-взрослых, сложно назвать любовью, но и ненавистью в полном смысле не назовешь. И все же правдивой и незыблемой остается любовь матери к ребенку и ребенка к матери. Любовь архетипическая. Любовь, торжествующая в образах Саши и его матери. Вероятно, эта любовь способна если не оправдать умирающую в конце повести бабушку, то хотя бы дать шанс быть понятой и тоже любимой. И любовь к бабушке Саши живет в образе ее мужа, который «сердцем прикипел» и не может уйти от сумасшедшей жены, разделяя свою жизнь с ее жизнью.

Некоторые считают, что произведение стало вымещением обиды за горькое детство, а кто-то, напротив, думает, что оно явилось смирением, пониманием и прощением автором обид детства. Некоторые осуждают Санаева за то, что он «вынес сор из избы» и прославил свою знаменитую семью, показав ее не в самом лучшем свете; кто-то сочувствует автору, кто-то его не понимает, а кто-то просто находит в книге нечто близкое для себя. И остается только догадываться, насколько тесно переплетаются в повести правда и художественный вымысел. Конечно, автор, создавший это произведение, и мальчик, чьим сознанием представлено повествование, – это разные люди. То, что можно назвать читательским восприятием, – это уже некий синтез трех сознаний, и решающим является, наверное, читательское сознание. Потому каждый прочтет эту книгу по-своему. Я же посмотрела по-новому на саму ценность семьи и на то, как хрупко в ней равновесие. Печально, что иногда взрослые утрачивают способность видеть то светлое и простое, что могут видеть дети.

В 2008 году петербургский кинорежиссер Сергей Снежкин снял фильм по повести Санаева. Те, кто до просмотра фильма читал книгу, в основном оценивали фильм критически. Вероятно, материя искусства кино оказалась не вполне способной передать наряду с семейной трагедией еще и легкость и юмор повествования. Картина получилась гораздо мрачнее книги и построена практически на одном из многочисленных эпизодов первоисточника. Но эта интерпретация, несомненно, имеет место быть. Кроме того, в фильме блестяще сыграли Светлана Крючкова (в роли бабушки), Алексей Петренко (в роли дедушки), Мария Шукшина (мать) и Александр Дробитько (в роли Саши).

В том же 2008 году, чуть ранее снятого фильма, был поставлен спектакль «Похороните меня за плинтусом» в театре «Балтийский дом» петербургским режиссером Игорем Коняевым. Роль бабушки в нем играет Эра Зиганшина, дедушки – Роман Громадский, мальчика – Игорь Скляр. Спектакль несколько лет подряд с успехом шел в театре и был принят публикой с восторгом.

С момента выхода в свет книга «Похороните меня за плинтусом» не перестает быть актуальной. Она то ли дает ощутить силу самых ярких воспоминаний жизни, то ли разделяет участь тех читателей, чье детство оказалось несчастливым, то ли забавляет тех, кто не видел того, о чем красочно написал Санаев. Но точно одно: современный читатель оказался готовым воспринимать такого рода откровения и вступать в диалог с современной литературой.

Завирухина Юлия

Шишкин М. Письмовник. – М.: АСТ, 2010

В 1982 году Михаил Шишкин закончил романно-германский факультет. Три года работал в журнале «Ровесник», где писал об искусстве и делал переводы с немецкого языка. Несколько лет проработал в школе учителем английского и немецкого. Дебют Михаила Шишкина состоялся в 1993 году с первой публикацией его собственного рассказа « Уроки каллиграфии» в журнале «Знамя». Также Шишкин является автором таких романов, как «Всех ожидает одна ночь (1993, Премия журнала «Знамя» за лучший литературный дебют), «Взятие Измаила» (2000, Букеровская премия), «Венерин волос» (2005, премия «Национальный бестселлер»; 2006, премия «Большая книга»), «Письмовник» (2010, премии «Большая книга», 2011), литературно-исторический путеводитель «Русская Швейцария» (1999, премия кантона Цюрих).

В 2010 году в свет выходит новое произведение русского писателя Михаила Шишкина « Письмовник». Роман писался, по словам автора, в течение года в Америке и Берлине. Идея его написания возникла сразу после выхода «Венериного волоса», и действительно, одна из тем этого романа становится главной в «Письмовнике». Это тема письма отсутствующему любимому. В «Венерином голосе» Изольда пишет письма Тристану, которого у неё уже давно нет. А в «Письмовнике» переписка двух влюбленных, письма которых наполнены такой нежностью и любовью друг к другу, что иногда читателя могут смутить своей страстью и интимностью. Первая любовь, дача, босиком по мокрой траве, небо, только он и она… Но по велению автора этих двух влюбленных разделяет время. Их письма разделяет время, они никогда не дойдут друг другу. «Когда время рассыпается, человек становится человеком. Именно в этот момент начинается «Письмовник», и переписка останавливает распад времени.» М.Шишкин

Саша влюбилась в Володю, и он ответил ей взаимностью. Она как будто родилась заново. Раньше ее как будто бы не было вовсе, а теперь она чувствует каждую часть себя через того, кого любит и кто любит ее. И она начинает рассказывать ему в письмах всю свою жизнь, которая только теперь обрела смысл. А он пишет ей с фронта про госпиталь, про мучения раненых. Володя погибает, но письма от него продолжают приходить. А Саша продолжает писать ему, мертвому, как она вышла замуж, как потеряла ребенка, как по очереди хоронила родителей.

«...все великие книги, картины не о любви вовсе. Только делают вид, что о любви, чтобы читать было интересно. А на самом деле о смерти. В книгах любовь — это такой щит, а вернее, просто повязка на глаза. Чтобы не видеть. Чтобы не так страшно было.» М.Шишкин

Письмовник – это многогранный роман, который, конечно, не только о любви. История первого и самого нежного чувства – это только первый пласт. Легкий, чувственный, пронизанный воспоминаниями и незабываемыми эмоциями. Вторая тема – это война. Мотив страха, многочисленные человеческие жертвы и потери. И третий пласт – это жизнь и смерть, любовь и смерть. « Смерть – такой же дар, как и любовь».

Главные герои не только Он и Она, а по большей части, те письма, которые они с такой нежностью пишут друг другу, описывая в них всё: свои чувства, свои мысли, переживания, воспоминания, надежды, страхи, каждый свой день. Устройство романа полностью укладывается в его название: это переписка влюбленных, «Письмовник». Сначала как будто ведешь диалог с любимым при помощи писем, а потом незаметно всю свою жизнь выплёскиваешь на бумагу и описываешь всё-всё самое важное, любимое и дорогое.

***

Володенька!

Смотрю на закат. И думаю: вдруг ты сейчас, в этот самый миг, тоже смотришь на этот закат? И значит, мы вместе.

Такая тишина кругом.

А небо какое!

Вон бузина, и та мироощущает.

В такие минуты кажется, что деревья все понимают, только сказать не могут — совсем как мы.

И вдруг очень остро чувствуешь, что на самом деле мысли и слова сделаны из той же сути, как и это зарево, или то же зарево, но отраженное вон в той луже, или моя рука с перебинтованным пальцем. Так хочется, чтобы ты все это сейчас увидел!

Представляешь, взяла хлебный нож и умудрилась резануть себе палец по самый ноготь. Забинтовала кое-как, а потом нарисовала на бинте два глаза, нос. Получился мальчик с пальчик. Вот с ним весь вечер и разговариваю о тебе.

Перечитала твою первую открытку. Да! Да! Да! Именно так! Все рифмуется! Посмотри кругом! Это же рифмы! Вот мир видимый, а вот — если закрыть глаза — невидимый. Вот часовые стрелки, а вот к ним рифма — стромбус, в миру ставший пепельницей. Вот сосна штопает веткой небо — а вот на полке аптечная травка, полезная тем, что гонит ветры. Это мой забинтованный палец, теперь, наверно, шрам останется навсегда, а рифма к нему — тот же мой палец, но еще до моего рождения, и когда меня уже не будет, что, наверно, одно и то же. Все на свете зарифмовано со всем на свете. Эти рифмы связывают мир, сбивают его, как гвозди, загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался.

И самое удивительное, что эти рифмы уже всегда были — изначально — их нельзя придумать, как невозможно придумать самого простого комара или вот это облако из класса долголетающих. Понимаешь, не хватит никакого воображения, чтобы придумать самые простые вещи!

У кого это было написано про людей, жадных счастья? Как хорошо сказано! Это ведь я — жадная счастья.

А еще стала замечать, что повторяю твои жесты. Говорю твоими словами. Смотрю твоими глазами. Думаю, как ты. Пишу, как ты.

Все время вспоминаю наше лето.

Наши утренние этюды маслом на поджаренных хлебцах.

Помнишь, наш стол под сиренью, покрытый клеенкой с бурым треугольником — след горячего утюга.

А вот это ты не можешь помнить, это только мое: ты прошел утром по траве и на солнце будто оставил сверкающую лыжню.

И запахи из сада! Такие густые, плотные, прямо взвесью стоят в воздухе. Хоть наливай в чашку вместо заварки.

И у всего кругом только одно на уме — просто идешь по полю или лесу, а всяк норовит опылить, осеменить. Все носки в семенах травы.

А помнишь, мы нашли в поле зайца с перерезанными ногами — косилкой.

Кареглазые коровы.

На тропинке — козьи орешки.

Наша запруда — муть на дне, цветущая жижа, полная лягушачьей икры. Толстолобики бодаются с небом. Вылезаешь из воды и ощипываешь с себя водоросли.

Я легла загорать, закрыла лицо майкой, ветер шуршит, как накрахмаленное белье. И вдруг что-то в пупке щекотное — открываю глаза, а это ты тонкой струйкой сыплешь из кулака песок мне на живот.

Идем домой, а ветер испытывает деревья и нас на парусность.

Собираем опавшие яблоки — первые, кислые, на компот — и кидаемся этими паданцами.

Лес на закате зубчатый.

А среди ночи будит подпрыгнувшая мышеловка.

Даже в этом небольшом отрывке романа «Письмовник» можно увидеть, как тонко и детально Михаил Шишкин описывает чувства и переживания Сашеньки. Она скучает, она вспоминает, она постоянно мысленно со своим любимым. Саша описывает свое счастье.

Большое количество сравнительных оборотов, олицетворения, эпитеты, восклицательные предложения, частое использование местоимений Я, ТЫ, МЫ, НАШЕ. Шишкин удивительно описывает внутренний мир главной героини, каждая ее строчка наполнена любовью и теплотой.

Этот роман о каждом человеке, о жизни, о смерти. Я думаю, каждый прочитает этот роман по-своему и выделит в нем для себя самые главные нотки, которые будут ему близки. Это роман о судьбе, которая могла случиться с кем угодно.

Роман «Письмовник» переводится на многие языки. Уже есть переводы на французский, немецкий, норвежский, сербский, шведский, финский и румынский.

Роман был встречен критикой и читателем положительно, единодушно отмечен великолепный стиль книги. В 2011 году роман вошёл в короткий лист претендентов на премию «Книга года» и в шортлист претендентов на премию «Нос» и награждён премией Большая книга, в том числе и в «народном голосовании».

Премьера спектакля по роману "Письмовник" во МХАТе состоялась 22 октября 2011. В главных ролях заняты Яна Гладких и Александр Голубев, режиссёр Марина Брусникина.

В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько Алексеем Ботвиновым была осуществлена постановка спектакля "Письмовник. Элегия". В ролях заняты Евгений Юхновец и Ольга Петровская (до этого, весной 2011 года, А.Ботвинов участвовал в разовой постановке "Письмовника", которая прошла в московском театре "Школа современной пьесы" и была приурочена к юбилею актрисы Ирины Алфёровой, исполнившей там главную роль) Алексей Ботвинов сопровождает спектакль фортепианной музыкой С. Рахманинова и А.Скрябина

Использованная литература:

Данилкин Лев. Очередная книга книг.

Ларионов Д. Общие места: в любви и на войне. Рец. на кн.: Шишкин М. Письмовник: Роман. М., 2010

Зимин Д. 3к, 7 гр.

Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик: роман. М.: Эксмо, 2011.

(Впервые: 2006)

Мы привыкли к «играм» в литературе и отвыкли от того, что с нами могут быть откровенны. И ладно бы по-молодому откровенны, в патетическом запале разоблачения, но когда речь откровенна, мудра и трогательна, невольно ожидаешь подвох: в литературе нельзя говорить прямо! А если говорят, то тогда это не совсем литература, это — документальная проза (нон-фикшн). Другими словами, если автор говорит: «Это так», невольно спрашиваешь, можно ли ему верить, что это действительно так? Ключевое слово здесь «действительно», вопрос этот — о соотношении литературы и реальности. Попытки ответить на него уводят в философские дебри, но можем отметить, как он решается в литературоведении: произведение искусства — одна реальность, жизнь — другая и между ними сложные отношения, но четкая граница. Перед таким решением «наивная» часть нашего сознания стыдливо отступает. Но все-таки, когда мы читаем произведение, имитирующее «достоверность», в голове продолжает тихо звучать подавленный детский вопрос: «А это на самом деле?»

Прежде чем говорить о том, как роман «Даниэль Штайн, переводчик» связан с проблемой «реальность и литература», надо рассказать о его структуре. В романе пять частей. Каждая состоит из сымитированных «документов»: писем, дневников, аудиозаписей, газетных статей, документов КГБ, туристических проспектов и т.д. Каждый «документ» — это главка, почти все они пронумерованы, кроме шести. Главки без номера стоят после каждой части, и одна стоит внутри пятой. Эти главки — письма Людмилы Улицкой, которыми она сопровождает отсылаемые подруге Елене Костюкович готовые части романа. Можно называть их «метаписьма», поскольку в них речь идет о самом процессе написания романа, обсуждаются персонажи и методы. В то же время это личные письма: Улицкая передает приветы, делится семейными новостями. Но кто эта Улицкая? Совпадает она с автором или это один из персонажей? Можно сказать, что это новый, особый тип повествователя.

С одной стороны, этот повествователь встает в один ряд с персонажами-адресантами прочих писем в романе: он выступает не как объемлющий все повествование субъект, но как субъект среди субъектов, как автор некоторых из множества «документов», составляющих роман, он выражает свое мнение по тем же темам, что и персонажи, но не доминирует над их мнением. А «наивное» читательское восприятие соединяет этого адресанта с Людмилой Улицкой из нашей действительности.

С другой стороны, адресант метаписем «раскрывает карты» перед читателем, например, заявляя в первом письме, что отказывается от документального метода в пользу художественного, «анонсируя» во втором появление Терезы, новой героини, рассказывая о прототипе заглавного героя в пятом. Читатель оказывается на «кухне» произведения, узнает о болезненных переживаниях и трудностях, связанных с его созданием.

Получается, что такой повествователь одновременно сокращает расстояние между миром внехудожественной реальности и миром произведения и обнажает сугубую «литературность», «сделанность» последнего. Более того, «делается» этот литературный мир прямо на наших глазах. Читатель становится свидетелем «созидания», деяния, что важно для темы романа.

Но какую функцию выполняет этот особый повествователь, если он не является надсубъектом, включающим остальные повествовательные субъекты романа? Прежде, стоит сказать пару слов о жанре.

Исследователи уже ведут споры о сложной природе жанра романа, обнаруживают, например, элементы агиографии и документальной прозы. Мне кажется особенно важным, что в «Даниэле Штайне» развивается форма эпистолярного романа. Эта форма акцентирует речь, делает ее живой. Персонажи пишут дневники и письма, доносы и заявления, разговаривают и дают интервью, читают лекции и проповеди. В романе звучит речь, родившаяся в их сознании, создаваемая ими. Ни один текст («документ», главка) не обезличен, даже те, что из архива КГБ — за каждым виден человек.

Две главки, казалось бы, лишены персонажа-субъекта речи. После заявления в пятом письме Улицкой «Я смертельно устала от писем, документов, энциклопедий и справочников. Дальше — просто текст» следуют три главки, завершающие пятую часть. Две из них и правда представляют собой не «документы», а просто текст. Но в первой, со сценой гибели Даниэля, представлен его внутренний монолог, то есть читатель погружается внутрь этого «субъекта», внутрь сознания героя, к которому постепенно приближался на протяжении всего романа и вот оказался максимально близок. Во второй читателю открывается отчаянье и безумие «искателя истины» Федора, что так же сопряжено с «погружением» внутрь его сознания.

Итак, каждая главка — это речь, развертывание сознания говорящего персонажа. Этих персонажей много, но каждый со своим голосом. Вообще роман — вершина мастерства стилизации. Язык каждого субъекта речи оригинален, невозможно спутать письма, созданные одним персонажем с письмами другого. Внешность лишь некоторых персонажей обозначена хотя бы какой-то деталью, портретом же всем персонажам служит язык. Более того, язык этот зависит от условий речи и даже меняется вместе с персонажем. Например, в языке Риты Ковач, убежденной «железной» коммунистки, после того, как она приняла христианство, обычная для нее агрессивность начинает причудливо переплетаться с одухотворенностью. Стоит отметить, что и язык писем Улицкой, хотя и близок к языку некоторых персонажей (Эвы, Хильды), но не совпадает с ними.

Перед нами истинное многоголосье, роман «полифоничен» до предела — оголенная «полифония». Из второго письма Улицкой: «Безумной сложности монтажные задачи. Весь огромный материал толпится, все просят слова, и мне трудно решать, кого выпускать на поверхность, с кем подождать, а кого и вообще попросить помолчать».

Таким образом, функция этого особого повествователя сродни функции монтажера, который расставляет элементы произведения в необходимой последовательности и отсекает лишнее. Или лучше, если развивать метафору «многоголосья», дирижера, который руководит партиями персонажей, и множество голосов превращает в хор.

Такой взгляд на промежуточный между автором и персонажами субъект открывает то, насколько глубоко тема романа уходит в его форму, структуру. Этому и посвящен роман: хору, возникающему из отдельных голосов, всеобщему возникающему из частного, цельному — из частей.

В заглавии романа за именем центрального персонажа стоит «переводчик». Это не профессия Даниэля Штайна, но призвание, которое получает в романе онтологическую основу. Он всю жизнь занимается переводом, помогает людям высказаться и договориться. У него дар понимания: «(…) тут она заговорила на дикой и страшно забавной смеси языков — сербского, польского, французского и испанского. (…) Даниэль переводил — он как-то извлекал из этой бессвязной речи смысл.»

Понимание между людьми, преодоление собственной ограниченности, собственных идей и ценностей ради понимания — ключевая нравственная тема романа. Вот что Даниэль отвечает своему племяннику, когда тот жалуется на непонимание родителей: «Честно говоря, ты попал в мое больное место — всю жизнь я об этом думаю: почему мир полон непонимания? На всех уровнях! Старики не понимают молодежь, а молодежь — стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а народы — своих правителей. Нет понимания между классами — это Карл Маркс придумал, что одни классы должны непременно ненавидеть другие. Все это даже в тех случаях, когда люди говорят на одном языке! А когда на разных? Как один народ может понять другой? Вот и ненавидят друг друга от непонимания! (…)

Человек не понимает природы (…), он не воспринимает языка, которым природа яснее ясного указывает ему на то, что он причиняет земле вред, боль и того гляди вовсе уничтожит. И главное непонимание — человек не понимает Бога (…)»

С пониманием связан парадоксальный конфликт романа: понимание мира, познание истины сопряжено с формированием идей, которые мешают понимать людей с другими идеями. Кому-то из персонажей легко, а кому-то невозможно признать, что важнее не знать истину, не обладать правдой, а делать то, что нужно. Читатель обречен оказаться на месте каждого персонажа: и закоренелого сиониста, и его мягкосердечной матери; и Алекса, осознавшего, что он гомосексуалист, и его матери Эвы, которая не хочет с этим смириться. Симпатии читателя не могут зависеть от его убеждений.

То, что речь каждого персонажа развертывается на глазах читателя и то, что на глазах читателя из отдельных речей складывается цельный роман, утверждает еще одну тему романа: деяние, деятельность, созидание. Вот какое завершение эта тема получает в последнем письме Улицкой, где она пересказывает свой сон: «В общем, брожу я по этим залам, ищу неизвестно кого, но ищу очень страстно — до смерти он мне нужен. И он подходит, как собака, тычется в меня, и я сразу понимаю — он! И вдруг из маленького, компактного и мягкого существа он разворачивается, расширяется, превращается в огромное, и все помещение, и все другие исчезают, и сам он оказывается больше, чем все эти помещения — целый мир в себя вмещает, и я тоже оказываюсь внутри его мира. Содержание этого мира — Победа. Только в длящемся залоге, правильнее сказать — Побеждение». Пафосом побеждения милосердия и отзывчивости над ненавистью и безразличием пропитан весь роман.

В рассказе «Однажды любившие» Андрея Платонова есть следующие слова: «По-моему, достаточно собрать письма людей (слегка коснуться их опытной, осторожной и разумной рукой редактора) и опубликовать их — и получится новая литература мирового значения. Литература, конечно, выходит из наблюдения людей. Но где больше их можно наблюдать, как не в их письмах». Кокетство, конечно, говорить о «легком касании руки редактора», но, без сомнения, из документа получилась новая литература мирового значения.

Роман до безумия «литературен»: он открывает новый способ повествования, он весь о сложностях речи, о языке, о понимании языков в самом широком смысле. И одновременно — предельно человечен, весь о сочувствии, жизни, деле.

Зимин Д. 3к, 7 гр.

Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик: роман. М.: Эксмо, 2011.

(Впервые: 2006)

Мы привыкли к «играм» в литературе и отвыкли от того, что с нами могут быть откровенны. И ладно бы по-молодому откровенны, в патетическом запале разоблачения, но когда речь откровенна, мудра и трогательна, невольно ожидаешь подвох: в литературе нельзя говорить прямо! А если говорят, то тогда это не совсем литература, это — документальная проза (нон-фикшн). Другими словами, если автор говорит: «Это так», невольно спрашиваешь, можно ли ему верить, что это действительно так? Ключевое слово здесь «действительно», вопрос этот — о соотношении литературы и реальности. Попытки ответить на него уводят в философские дебри, но можем отметить, как он решается в литературоведении: произведение искусства — одна реальность, жизнь — другая и между ними сложные отношения, но четкая граница. Перед таким решением «наивная» часть нашего сознания стыдливо отступает. Но все-таки, когда мы читаем произведение, имитирующее «достоверность», в голове продолжает тихо звучать подавленный детский вопрос: «А это на самом деле?»

Прежде чем говорить о том, как роман «Даниэль Штайн, переводчик» связан с проблемой «реальность и литература», надо рассказать о его структуре. В романе пять частей. Каждая состоит из сымитированных «документов»: писем, дневников, аудиозаписей, газетных статей, документов КГБ, туристических проспектов и т.д. Каждый «документ» — это главка, почти все они пронумерованы, кроме шести. Главки без номера стоят после каждой части, и одна стоит внутри пятой. Эти главки — письма Людмилы Улицкой, которыми она сопровождает отсылаемые подруге Елене Костюкович готовые части романа. Можно называть их «метаписьма», поскольку в них речь идет о самом процессе написания романа, обсуждаются персонажи и методы. В то же время это личные письма: Улицкая передает приветы, делится семейными новостями. Но кто эта Улицкая? Совпадает она с автором или это один из персонажей? Можно сказать, что это новый, особый тип повествователя.

С одной стороны, этот повествователь встает в один ряд с персонажами-адресантами прочих писем в романе: он выступает не как объемлющий все повествование субъект, но как субъект среди субъектов, как автор некоторых из множества «документов», составляющих роман, он выражает свое мнение по тем же темам, что и персонажи, но не доминирует над их мнением. А «наивное» читательское восприятие соединяет этого адресанта с Людмилой Улицкой из нашей действительности.

С другой стороны, адресант метаписем «раскрывает карты» перед читателем, например, заявляя в первом письме, что отказывается от документального метода в пользу художественного, «анонсируя» во втором появление Терезы, новой героини, рассказывая о прототипе заглавного героя в пятом. Читатель оказывается на «кухне» произведения, узнает о болезненных переживаниях и трудностях, связанных с его созданием.

Получается, что такой повествователь одновременно сокращает расстояние между миром внехудожественной реальности и миром произведения и обнажает сугубую «литературность», «сделанность» последнего. Более того, «делается» этот литературный мир прямо на наших глазах. Читатель становится свидетелем «созидания», деяния, что важно для темы романа.

Но какую функцию выполняет этот особый повествователь, если он не является надсубъектом, включающим остальные повествовательные субъекты романа? Прежде, стоит сказать пару слов о жанре.

Исследователи уже ведут споры о сложной природе жанра романа, обнаруживают, например, элементы агиографии и документальной прозы. Мне кажется особенно важным, что в «Даниэле Штайне» развивается форма эпистолярного романа. Эта форма акцентирует речь, делает ее живой. Персонажи пишут дневники и письма, доносы и заявления, разговаривают и дают интервью, читают лекции и проповеди. В романе звучит речь, родившаяся в их сознании, создаваемая ими. Ни один текст («документ», главка) не обезличен, даже те, что из архива КГБ — за каждым виден человек.

Две главки, казалось бы, лишены персонажа-субъекта речи. После заявления в пятом письме Улицкой «Я смертельно устала от писем, документов, энциклопедий и справочников. Дальше — просто текст» следуют три главки, завершающие пятую часть. Две из них и правда представляют собой не «документы», а просто текст. Но в первой, со сценой гибели Даниэля, представлен его внутренний монолог, то есть читатель погружается внутрь этого «субъекта», внутрь сознания героя, к которому постепенно приближался на протяжении всего романа и вот оказался максимально близок. Во второй читателю открывается отчаянье и безумие «искателя истины» Федора, что так же сопряжено с «погружением» внутрь его сознания.

Итак, каждая главка — это речь, развертывание сознания говорящего персонажа. Этих персонажей много, но каждый со своим голосом. Вообще роман — вершина мастерства стилизации. Язык каждого субъекта речи оригинален, невозможно спутать письма, созданные одним персонажем с письмами другого. Внешность лишь некоторых персонажей обозначена хотя бы какой-то деталью, портретом же всем персонажам служит язык. Более того, язык этот зависит от условий речи и даже меняется вместе с персонажем. Например, в языке Риты Ковач, убежденной «железной» коммунистки, после того, как она приняла христианство, обычная для нее агрессивность начинает причудливо переплетаться с одухотворенностью. Стоит отметить, что и язык писем Улицкой, хотя и близок к языку некоторых персонажей (Эвы, Хильды), но не совпадает с ними.

Перед нами истинное многоголосье, роман «полифоничен» до предела — оголенная «полифония». Из второго письма Улицкой: «Безумной сложности монтажные задачи. Весь огромный материал толпится, все просят слова, и мне трудно решать, кого выпускать на поверхность, с кем подождать, а кого и вообще попросить помолчать».

Таким образом, функция этого особого повествователя сродни функции монтажера, который расставляет элементы произведения в необходимой последовательности и отсекает лишнее. Или лучше, если развивать метафору «многоголосья», дирижера, который руководит партиями персонажей, и множество голосов превращает в хор.

Такой взгляд на промежуточный между автором и персонажами субъект открывает то, насколько глубоко тема романа уходит в его форму, структуру. Этому и посвящен роман: хору, возникающему из отдельных голосов, всеобщему возникающему из частного, цельному — из частей.

В заглавии романа за именем центрального персонажа стоит «переводчик». Это не профессия Даниэля Штайна, но призвание, которое получает в романе онтологическую основу. Он всю жизнь занимается переводом, помогает людям высказаться и договориться. У него дар понимания: «(…) тут она заговорила на дикой и страшно забавной смеси языков — сербского, польского, французского и испанского. (…) Даниэль переводил — он как-то извлекал из этой бессвязной речи смысл.»

Понимание между людьми, преодоление собственной ограниченности, собственных идей и ценностей ради понимания — ключевая нравственная тема романа. Вот что Даниэль отвечает своему племяннику, когда тот жалуется на непонимание родителей: «Честно говоря, ты попал в мое больное место — всю жизнь я об этом думаю: почему мир полон непонимания? На всех уровнях! Старики не понимают молодежь, а молодежь — стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а народы — своих правителей. Нет понимания между классами — это Карл Маркс придумал, что одни классы должны непременно ненавидеть другие. Все это даже в тех случаях, когда люди говорят на одном языке! А когда на разных? Как один народ может понять другой? Вот и ненавидят друг друга от непонимания! (…)

Человек не понимает природы (…), он не воспринимает языка, которым природа яснее ясного указывает ему на то, что он причиняет земле вред, боль и того гляди вовсе уничтожит. И главное непонимание — человек не понимает Бога (…)»

С пониманием связан парадоксальный конфликт романа: понимание мира, познание истины сопряжено с формированием идей, которые мешают понимать людей с другими идеями. Кому-то из персонажей легко, а кому-то невозможно признать, что важнее не знать истину, не обладать правдой, а делать то, что нужно. Читатель обречен оказаться на месте каждого персонажа: и закоренелого сиониста, и его мягкосердечной матери; и Алекса, осознавшего, что он гомосексуалист, и его матери Эвы, которая не хочет с этим смириться. Симпатии читателя не могут зависеть от его убеждений.

То, что речь каждого персонажа развертывается на глазах читателя и то, что на глазах читателя из отдельных речей складывается цельный роман, утверждает еще одну тему романа: деяние, деятельность, созидание. Вот какое завершение эта тема получает в последнем письме Улицкой, где она пересказывает свой сон: «В общем, брожу я по этим залам, ищу неизвестно кого, но ищу очень страстно — до смерти он мне нужен. И он подходит, как собака, тычется в меня, и я сразу понимаю — он! И вдруг из маленького, компактного и мягкого существа он разворачивается, расширяется, превращается в огромное, и все помещение, и все другие исчезают, и сам он оказывается больше, чем все эти помещения — целый мир в себя вмещает, и я тоже оказываюсь внутри его мира. Содержание этого мира — Победа. Только в длящемся залоге, правильнее сказать — Побеждение». Пафосом побеждения милосердия и отзывчивости над ненавистью и безразличием пропитан весь роман.

В рассказе «Однажды любившие» Андрея Платонова есть следующие слова: «По-моему, достаточно собрать письма людей (слегка коснуться их опытной, осторожной и разумной рукой редактора) и опубликовать их — и получится новая литература мирового значения. Литература, конечно, выходит из наблюдения людей. Но где больше их можно наблюдать, как не в их письмах». Кокетство, конечно, говорить о «легком касании руки редактора», но, без сомнения, из документа получилась новая литература мирового значения.

Роман до безумия «литературен»: он открывает новый способ повествования, он весь о сложностях речи, о языке, о понимании языков в самом широком смысле. И одновременно — предельно человечен, весь о сочувствии, жизни, деле.

Российский государственный педагогический университет

им. А. И. Герцена

Рецензия

на повесть Людмилы Улицкой «Сквозная линия»

Выполнила

Студентка 7 группы 3 курса

Филологического факультета

Миронова Татьяна

Санкт-Петербург

2012

Улицкая Л. Сквозная линия. – М.: Эксмо, 2007. – 320с.

Повесть «Сквозная линия», которой посвящена рецензия, была написана Улицкой в 2002 году. Но, прежде чем приступить к анализу произведения, нужно сказать пару слов о его авторе.

Людмила Улицкая родилась в 1963 году в Башкирии. Публиковать свои рассказы она начала в конце восьмидесятых годов. В 1994 году Улицкой была присуждена французская премия Медичи за повесть «Сонечка», как за самую лучшую переводную книгу года. Во Франции же вышла и первая книга Людмилы Улицкой - сборник «Бедные родственники» (1993) на французском языке. Также она является обладательницей таких премий, как: Букеровская премия (2001 год, за роман «Казус Кукоцкого»), Большая книга (2007г, за роман «Даниэль Штайн, переводчик»), премия Гринцане Кавур (2008, Италия, за роман «Искренне Ваш, Шурик») и многие другие.

Литературоведы называют ее творчество «прозой нюансов», «отмечая, что «тончайшие проявления человеческой природы и детали быта выписаны у нее с особой тщательностью. Ее повести и рассказы проникнуты совершенно особым мироощущением, которое, тем не менее, оказывается близким очень многим»1. Сама же писательница характеризует свое творчество так: «Я отношусь к породе писателей, которые главным образом отталкиваются от жизни. Я писатель не конструирующий, а живущий»1.

Повесть «Сквозная линия» не является исключением. Читая ее, вы как будто проживаете все события вместе с героями книги, настолько они близки к нашей жизни. О чем же эта повесть? Это произведение о женской лжи. Как говорит сама Улицкая в начале повести, «женское вранье, в

1 http://www.ulickaya.ru/content/view/1271/

отличие от мужского, прагматического, – предмет увлекательнейший. Женщины все делают иначе, по-другому: думают, чувствуют, страдают – и лгут…».

Повесть содержит в себе несколько рассказов: «Диана», «Брат Юрочка», «Конец сюжета», «Явление природы» и «Счастливый случай». Через все рассказы проходит одна и та же героиня – Женя. Ее жизнь описана не биографически, а вскользь, она будто вплетена между историями о жизни других героев. Например, в рассказе «Явление природы» главной героиней является девушка Маша, Женя же появляется только в середине повести как второстепенный персонаж. Но это не мешает нам узнать о том, что она получила гуманитарное образование, применение которому она найдет уже в следующем рассказе «Счастливый случай». Женя – часть той сквозной линии, которая проходит через все произведение. Но самая главная, основная часть этой линии – женская ложь. В повести практически все герои, которых встречает Женя – лгут. И все они женщины. Кто-то, может быть, спросит: «Что интересного может быть интересного в произведении, герои которого постоянно лгут? В нашей жизни этого и так достаточно». Но это другая ложь. Героини врут не для того, чтобы достичь корыстных целей. В их неправде отражается вся трагичность их жизни, полной отчаяния, несбывшихся надежд. Очень интересно то, что автор показывает нам представительниц разных возрастных категорий и разных социальных положений. Мы найдем здесь и маленькую девочку Надю, и школьницу Лялю, и девушек, работающих в стриптиз-клубах, и обеспеченную женщину Диану, и пожилую преподавательницу литературы Анну Вениаминовну (о ней мы впервые узнаем в рассказе «Диана»). У каждой из них своя неправда: Надя сочиняет разные фантастические истории и рассказывает о вымышленном брате Юрочке; Ляля рассказывает Жене о своем вымышленном романе со взрослым мужчиной; проститутки, все как одна, рассказывают о смерти отца-капитана в белой фуражке, которого им заменил отчим, изнасиловавший их; Анна Вениаминовна приписывает себе авторство стихов известных поэтов. Эти примеры раскрывают нам природу вечной и безобидной женской лжи, лишенной коварства и злого умысла.

Таким образом, сквозной линией в повести Улицкой является женская ложь, свидетельницей которой является главная героиня Женя.

Помимо интересного сюжета, повесть привлекает и своим языком.

«Вот царственная пара, Одиссей и Пенелопа. Царство, правда, не велико, дворов тридцать, некрупная деревня. В загоне козы – о курах ни слова, похоже, их еще не одомашнили, – царица варит сыр и ткет половики, простите, покрывала… Правда, она из приличной семьи, дядя служит царем, двоюродная сестра – та самая Елена, из-за которой разыгралась свирепейшая из древних войн. Кстати, Одиссей тоже был в числе претендентов на руку Елены, но – хитроумный! –которая до старости лет всех донимала своей демонстративной и уже тогда старомодной супружеской верностью».

Этот отрывок, на мой взгляд, прекрасно демонстрирует стиль Улицкой. Несмотря на то, что в его основе лежит мифологический сюжет, он очень актуален. Миф переложили на современность: «взвесил «про» и «контра» – и женился не на прекраснейшей из женщин, не на суперзвезде с сомнительными нравственными устоями, а на хозяйственной Пенелопе». Улицкая, сохраняя основные события, описывает их так, будто Одиссей, Елена и Пенелопа наши современники, у которых есть свои, земные проблемы, которые они решают так же, как и мы. И вся повесть «Сквозная линия» есть отражение нашей жизни с ее земными проблемами.

При описании героев Улицкая выделяет детали их внешности, не скупится на сравнения, иронизирует; это действительно «проза нюансов»:

«Внешность – Ален Делон один к одному, только роста хорошего»;

«Мать моя была красавица – вылитая Дина Дурбин, если тебе это что-нибудь говорит»;

«Сашка обычно начинал канючить и где Женя обычно покупала ему газировку в мутном стакане, пятилетний мальчик отвел рукой протянутый ему стакан и сказал:

– Вы пейте. Я потом.

Просто лорд Фаунтлерой»;

«Ждали Люду долго – она появилась с часовым опозданием: высокая блондинка с зубастым ртом и проваленной переносицей. Хорошенькая, как юная смерть. Элегантная, как модель «от кутюр». При ней муж, розовый колобок ей по грудь»;

«Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, не то индийской. Но, скорее всего, южнорусской. Странно было, как от грубой мордатой медведицы произошел такой благородный отпрыск»;

«Среди них одна есть Ляля – тринадцати лет. Уже с грудью. Но прыщи еще не прошли. И нос длинный, и это уже навсегда. Правда, можно со временем сделать косметическую коррекцию. Но со временем»;

«Художник-иллюстратор. Волосы черные, волнистые, длинные. До плеч. Курточка синяя, под ней рубашка в красно-синюю клетку. Шейный платок под рубашкой – в мелкий-мелкий цветочек, почти запятая, вот какой цветочек. И даже не цветочек и не запятая, а скорее огуречик. Но маленький, малюсенький…».

«Лада из бара «Экс-эль» была главным объектом Жениного изучения в первой половине вечера. Полнотелая, с большой, слегка усталой грудью, она была похожа на медсестру, воспитательницу и парикмахершу. А также на подавальщицу в рабочей столовой, продавщицу в хорошем продовольственном магазине и приемщицу в химчистке».

Благодаря «живому» языку и всегда актуальному сюжету, повесть, на мой взгляд, современна и будет актуальна всегда, хоть Улицкая и не выделяет это произведение в своем творчестве. Одним из показателей современности и нужности этого произведения является его экранизация, а точнее, создание телеспектакля в 2005 году. Режиссировал его Петр Штейн. В основе этого спектакля лежат только три рассказа из повести: «Диана», «Конец сюжета» и «Явление природы». Роль Жени сыграла Заслуженная артистка России Анна Дубровская, а роль Дианы досталась Народной артистке РФ Евгении Дубровской.

«Сквозная линия» дала начало моим размышлениям о природе лжи, а также «расширила пространство» для саморефлексии и побудила к более внимательному наблюдению за окружающими людьми. Кроме того, благодаря этой повести, я захотела познакомиться со многими другими произведениями Людмилы Улицкой.

Муравьева Мария

(3 курс, 7 группа)

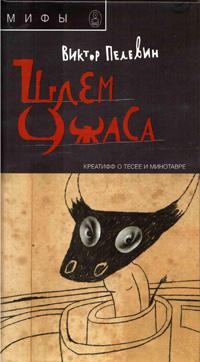

В. Пелевин

Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре

Пелевин В. О. Шлем ужаса / В. О. Пелевин. – М., “Открытый мир”, 2005. – 288 с. – (“Мифы”)

Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве. После школы поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), который окончил в 1985 году. В апреле того же года Пелевин был принят на должность инженера кафедры электрического транспорта МЭИ. В 1989 году Пелевин поступил в Литературный институт им. Горького, на заочное отделение (семинар прозы Михаила Лобанова). Однако здесь он проучился недолго: в 1991 году его отчислили. По признанию самого писателя, учёба в Литературном институте ничего ему не дала.

С 1989 по 1990 год Пелевин работал штатным корреспондентом журнала «Face to Face». Кроме того, в 1989 году он стал работать в журнале «Наука и религия». В том же году в «Науке и религии» был опубликован рассказ Пелевина «Колдун Игнат и люди».

Дебютный сборник «Синий фонарь» (1992) поначалу не был замечен критикой. Через год после фурора, вызванного появлением в журнале "Знамя" повести «Омон Ра» (1992), "Синий фонарь" получил Малую Букеровскую премию как лучший сборник рассказов 1992 года, а еще через год – премии «Интерпресскон» и «Золотая улитка».

Другой роман Пелевина – «Generation «П» (1999) стал одним из самых знаковых романов о 1990-х годах России. Книга продана во всем мире общим тиражом 3,5 млн экземпляров, получила несколько литературных премий (в том числе Немецкую литературную премию имени Рихарда Шенфельда, 2000), а также была отмечена рецензиями в изданиях New York Times и Guardian.

«Шлем ужаса», вышедший в 2005 году, - книга-эксперимент. Крупнейшее международное издательство Canongate предложило известным писателям переделать какой-либо миф на свой лад. В эксперименте приняли участие большое количество писателей, в том числе Умберто Эко, Дженет Уинтерсон, Карен Армстронг. Виктор Пелевин предложил свой вариант известного древнейшего мифа о Тесее и Минотавре.

Произведение написано в форме интернет-чата и, хотя в аннотациях и на многочисленных сайтах, значится, что это или повесть, или роман, его можно сблизить с пьесой, причем с пьесой без единой ремарки: даны только реплики, описывающие действия персонажей и большей частью – их мысли и чувства.

Несмотря на кажущуюся легкость формы, сам текст на первый взгляд может показаться крайне таинственным, непонятным. Возникает ощущение, что не только 8 героев попали в лабиринт, но и сам читатель.

Вот как, например, описывается сам шлем ужаса: «Цикл работы шлема не имеет начала, поэтому объяснять его можно с любой фазы. Вот так же и фронтальный сачок, нагреваясь под действием падающего на него потока впечатлений, передает тепло на решетку сейчас. Решетка возгоняет хранящееся в верхней части шлема прошлое, которое переходит в туманное состояние и под давлением обстоятельств поднимается в рога изобилия. Рога изобилия выходят изо лба, огибают шлем по сторонам и сплетаются в затылочную косу, которая спускается в основание шлема».

Еще один персонаж, речь которого следует отметить особо, - это Слив, пишущий по-албански: «Помните эта киса куку пасматрела фзеркало и увидила шляпку и вуаль и поняла что это шлем ужаса? Фсе зделано изтово кто смотрет». Только в его словах не опущены резкие выражения и мат – написанное остальными персонажами подвергается сокращениям и цензуре. Майя Кучерская полагает, что «из восьми персонажей настоящий и пронзительный — только один Слив»; «Слив совершенно справедливо замечает: «настоящий один я».

Интересно и то, что главки не нумеруются, как обычно, а обозначены смайлами.

«Шлем ужаса» насыщен аллюзиями, отсылками к другим произведениям, причем не только литературным: упоминаются и ворона с лисицей, и Джоконда, и Дарт Вейдер. Как утверждает Лев Данилкин, «размер и смысл этого сборного лабиринта зависят исключительно от культурной компетенции читателя: Пелевин прозрачно намекает на Платона, Шекспира, Фаулза, Линча, Джерома К.Джерома и Шамиссо».

Необычная форма, загадочная атмосфера – именно эти особенности повести держат читателей в напряжении и не позволяют закрыть книгу до последней строчки.

Произведение взволновало критиков, написавших немало рецензий и статей, среди которых особенно выделяется анализ А. Верницкого («Новое литературное обозрение», №80, 2006), который и отвечает на вопрос, о чем же рассказано в повести.

Антония С. Байетт («Иностранная литература» 2006, №12) отмечает актуальность романа: «Шлем ужаса», со всей его многосложной игрой слов, литературными и компьютерными шутками, - с одной стороны, отличное произведение, с другой - оно демонстрирует новый подход к коммуникации. И может быть, вперившиеся в монитор молодые люди задумаются над тем, что подвластно книге и что но не дано компьютеру».

Однако есть и иная точка зрения. «Шлем ужаса» не несет ничего нового: «В результате найти что-нибудь новое и интересное по этому поводу легче на каком-нибудь из бесчисленных сетевых ресурсов, посвященных культурной символике лабиринта, чем в книжке Пелевина, которая поначалу конечно же способна заинтриговать самой идеей не то романа-чата, не то интернет-пьесы» (О. Лебедушкина. Про людей и нелюдей // «Дружба Народов» 2006, №1). Майя Кучерская (КНИЖНАЯ ПОЛКА МАЙИ КУЧЕРСКОЙ // «Новый Мир» 2006, №1) замечает, что финал не оправдывает читательские ожидания: «Впрочем, разгадка отчего-то не радует: “аффтар лжжот”, смеется и, не приходя в сознание, гонит пургу, в Шлеме ужаса проступают черты скороварки, вся пьеса оборачивается похмельным бредом, а герои — плодом нетрезвого воображения. Типа, пака, рибята, я пашутил. Но почему-то — ни смишно».

В ноябре 2005 года в рамках фестиваля NET на сцене Театрального центра «На Страстном» состоялась премьера спектакля Живиле Монтвилайте Shlem.com по роману Виктора Пелевина "Шлем ужаса".

Муртазина М.

Рецензия на произведение А.А. Аствацатурова «Люди в голом»

Андрей Алексеевич Аствацатуров — российский филолог и писатель. Доцент кафедры Истории зарубежных литератур СПбГУ и руководитель программы «Литература» в Смольном институте свободных искусств и наук.

Дебютный роман Аствацатурова «Люди в голом» (2009) вошёл в шорт-листы премии Новая словесность", премии Национальный бестселлер и лонг-лист премии Русский Букер. За роман "Люди в голом" автор был удостоен премии "ТОП-50" (2010). Роман стал «книгой месяца» журнала «GQ» и вошел в список 50 лучших книг 2009 года по версии НГ-Ex libris.

Как отмечает аннотация к данной книге, «дебютный роман Андрея Аствацатурова (профессионального филолога, знатока Генри Миллера, внука знаменитого советского литературоведа В.М.Жирмунского) напоминает своей интонацией лучшие страницы Сергея Довлатова, Вуди Аллена и Павла Санаева. Герой-рассказчик - питерский "интеллигент в очках" - проводит читателя по местам своего позднесоветского детства и университетской юности, всюду сохраняя острую наблюдательность, самоиронию и блестящее чувство юмора».

Действительно, роман резко выделяется на фоне современной прозаической литературы. Прежде всего, потому что в нём нет единой сюжетной линии. Удивительно, но произведения это абсолютно не портит, напротив: краткие художественные зарисовки заставляют читателя погрузиться в отдельные фрагменты жизни рассказчика, которые влекут за собой либо курьёзную ситуацию, либо интересный сюжет.

Начинается роман с описание детства самого Андрея Алексеевича, которое проходило в советское время. Логично, что по мере развития произведения, мы видим заметки уже более и более старшего рассказчика. Конечно, тут и про профессиональное становление, и про личную жизнь, и про университетскую жизнь – все пласты своей жизни Аствацатуров отразил.

«Непреходящее обаяние избранного жанра заключается в том, что он взывает к нашему личному опыту: мы готовы читать вариации на все ту же вечную тему снова и снова с радостным чувством узнавания. Именно поэтому первая часть «Людей в голом» прочитывается на одном дыхании: все мы родом из детства, у всех была «с короткой стрижкой полненькая завуч» (все помнят ее неизменные риторические фигуры), все были хлюпиками, которых мать пыталась загнать в бассейн. Но чем старше становится «Аствацатуров», чем больше определяется его характер, тем меньше хочется с ним идентифицироваться», - пишет в своей рецензии журналист и критик Варвара Бабицкая.

Действительно, описание ситуаций детства нельзя читать, не смеясь, настолько они забавные и по-детски наивные. Со временем эта детская наивность улетучивается, мы наблюдаем за возрастанием рассказчика, его личностными изменениями, но очарование романа не исчезает.

Самое время поговорить о чувстве юмора, и о юморе в романе. Нет, это не пошлость, это не глупые шутки. Это добрые моменты, примечательные своим остроумием, над которыми хочется посмеяться.

Небольшие рассказы об университетской и литературоведческой жизни увлекают читателя:

«Девушке, как сейчас помню, достался «Отелло». – «Отелло» читали? – спросил Плавскин. – Читала… – Как то неуверенно вы это говорите. А скажите, кто Отелло был по национальности? – Как это «кто»? – поразилась студентка. – Известно кто. Англичанин!

Плавскин тяжело вздохнул и укоризненно произнес: – Девушка! Вы ведь не читали. Скажите честно. – Почему? Я это… читала там все. – Читали, говорите, а сами даже названия не помните! – Название – «Отелло», – пожала плечами девушка. – «Отелло, мавр венецианский»! – с некоторым напором сказал Плавскин и повторил для пущей убедительности: – Мавр венецианский! – Ох, извините, – кокетливо улыбнулась девушка. – Поторопилась. Отелло – итальянец. Конечно же, итальянец. Раз из Венеции».

Таких эпизодов в романе довольно много. Примечателен сам научный процесс, который он описывает. Например, переводы произведения, написание диссертации. Всё пронизано юмором и остроумием.

Хотелось бы привести еще одну цитату, где рассказчик с его другом Степановым переводили знаменитую сагу о строгой волшебнице Мэри Поппинс.

«— Степанов! — заявил я сходу. — Тут у меня стихи в тексте. А я стихи переводить не умею!

— Что не умеешь? — переспросил он и тут же взорвался. — Меня не волнует! Твоя глава — ты и выкручивайся! Мне свое нужно переводить! Тебя и так все время исправлять приходится, так что сделай хоть раз что-нибудь сам!

«Может, — подумал я, — верлибром перевести?» Сидел где-то час, никаких мыслей так и не появилось. Наконец, я сдался и позвал на помощь жену.

— Слушай, Люся. Ты ведь стихи пишешь. Переведи вот это. У меня не получается. Все равно заработанные деньги будут общими. А я, чтоб не терять время, буду дальше работать.

— Хорошо, — ответила Люся. — Переведу.

Я написал ей подстрочник. Она взяла его и отправилась на кухню рифмовать, а заодно и попить кофе. Через два часа я закончил работу и собрался идти к Степанову. Перед уходом заглянул на кухню к Люсе.

— Ну что, перевела?

— Перевела, — отвечает она как-то смущенно. — Только, знаешь… Нужно немножко в одном месте подправить.

— Ерунда! Степанов подправит.

У него дома мы раскрыли листок, и я прочитал вслух следующее:

В ковчеге все живут вдвоем,

и это каждый знает.

А кенгуру живет с слоном!

Такое здесь бывает!

Степанов удивленно приподнял брови и погрузился в молчание. Мне даже показалось, что прошла целая минута. Наконец, я собрался с духом и сказал:

— Ну как тебе? По-моему, неплохо… Только вот это «с слоном», по-моему, не вполне удачно. «Со слоном», понятное дело, правильнее, но зато в ритм не укладывается. Как думаешь, оставим все, как есть… или что?

Он взял у меня листок со стихотворением, потом протянул мне его обратно и мрачно сказал:

— Могу себе представить, что там еще творилось, в этом ковчеге. Если слон, сожительствующий с кенгуру, — для них обычное дело. Знаешь, — язвительно добавил он, — ты этот перевод не выбрасывай! Мы его потом в какой-нибудь авангардистский журнал отошлем».

Можно было бы критиковать роман за отсутствие глубинного смысла, проблематики, философсих воззрений (список можно продолжать бесконечно), но зачем? «Люди в голом» заставляют читателя не раз улыбнуться, порой даже засмеяться, причем так, что он не сможет сдержать своих эмоций.

Аствацатуров не скрывает своих размышлений и чувств, потому мы видим, что порою его слова циничны, или же их разъедает ирония или сарказм. Удивительно, но мы не перестаём уважать или симпатизировать рассказчику. Совсем даже наоборот. Где-то мы принимаем его сторону, где-то сочувствуем, где-то дружески смеемся над ним и фрагментами его жизни.

Возникновение названия книги мы можем узнать из самого романа:

«Одинокий человек совершенно беззащитен. Одному нельзя никак. Надо, чтоб у тебя всегда кто-то был. Не обязательно человек. Достаточно какой-нибудь вещи. Но только, чтобы ее нельзя было куда-нибудь приспособить. Человек тебе совершенно ни к чему. Он говорит много, руками тебя как-то трогает. Вещь в этом смысле гораздо спокойнее. Лежит себе и лежит. Есть не просит. А один — это не тогда, когда людей рядом нет. Один — это когда у тебя ничего нет. Никаких вещей. Твоих вещей. У тебя есть школьная форма, ранец, пенал с карандашами, тетради, учебники. Учебники не твои, а библиотечные. В них строго-настрого запрещено рисовать.

В середине 1970-х у моей мамы, когда она работала в Институте культуры, учился студент-вьетнамец. Тогда к нам часто приезжали молодые люди из стран содружества. Этот вьетнамец был писателем и однажды сочинил киносценарий. Там, по сюжету, американские военные ворвались в деревню и изнасиловали женщину, молодую мать. Муж, член коммунистической партии, в тот момент где-то героически сражался с оккупантами. Женщина не перенесла позора и удалилась в монастырь. Потом война кончилась, американцев прогнали. Муж возвратился домой, а жены нет. Односельчане ему обо всем рассказали. Муж сначала пригорюнился, но потом взял себя в руки и отправился на поиски. Он объехал полстраны, пока, наконец, по счастливому стечению обстоятельств, не нашел своей жены в некоем монастыре. Женщина вышла к нему навстречу (тут, по сценарию, должна была звучать трогательная вьетнамская песня). Он обнял ее и уговорил вернуться. Сказал, что любит. И женщина, в конце концов, возвратилась к мужу, в семью, в работу.

Все это было изложено в виде сценария. Начинался он так:

«Американские насильники насилуют вьетнамскую женщину в голом.

Женщина в голом зовет на помощь.

Подлые смехи».

Вьетнамцу накануне показывали альбом репродукций и научили выражениям «женщина в синем», «женщина в черном», «женщина в белом». В самом деле, если есть «женщина в белом», почему бы не быть «женщине в голом»?

Очень важно отметить этот фрагмент про одиночество перед тем, как объясняется, что обозначает «люди в голом». «Люди в голом» - это личности, которые раскрываются перед нами. Так и рассказчик – он тоже «в голом», то есть раскрывает перед нами свои мысли, чувства, выражает свою точку зрения. Более того, когда человек голый – он беззащитный. И именно об этом говорит Аствацатуров.

Также стоит отметить актуальность языка. Аствацатуров пишет понятным слогом, который не только читается на одном дыхании, но и призывает читать дальше. Он пишет языком нашего времени, но не злоупотребляет обсценной лексикой. Да, присутствуют подобные выражения. Тем не менее, мы их видим не так часто, более того, они поданы в очень грамотной форме, приправленные юмористическими словами.

Спектакль был поставлен по роману студентами театрального института.

Что касается моего собственного восприятия, то могу сказать, что меньше, чем за день "проглотила" роман. Несколько раз он даже мне почему-то напоминал "Денискины рассказы" или рассказы Марины Москвиной. Быть может, своей непосредственностью.

Я улыбалась, смеялась, пыталась скрыть свои эмоции - но тщетно! В метро странно косились на меня. А я не могла остановиться. И не могла закрыть книгу.

К слову сказать, я не люблю, даже очень не люблю современную прозу. Почему? В двух словах: пошлость, приправленная цепочками обсценной лексики, мало меня привлекает. Те ценности, которые описываются там, странные люди, которым не хватает острых ощущений – всё это вызывает у меня отвращение.

И тут, среди всего... этот роман. По-моему, вымирающий вид прозы, когда читатель получает положительные эмоции, не видит перед глазами описание дешёвой эротической сцены. Более того, действие романа – это наши дни, это актуальные проблемы и ситуации. Да, видит элементы матерных выражений и высказываний. И тут я снова удивлялась: если раньше мне хотелось зажмурится при виде этих слов, закрыть книгу и сделать гримасу отвращения, то тут я даже этого не заметила, сама не зная, почему. Может, настолько была поглощена положительными эмоциями.

На мой взгляд, "Люди в голом" в современной России просто является чем-то добрым, положительным, непосредственным, что слишком редко встретишь в нынешних романах.