- •1 Билет

- •1.Типы и система побегов. Метамерное строение побега. Формы роста побега.

- •2. Характерные черты растительной клетки. Первичная и вторичная оболочки

- •1.Первичное строение стебля. Типы стелы.

- •2.Морфологическое и анатомическое строение листа. Функции листа.

- •1. Меристемы, определяющие первичное и вторичное строение стебля. Особенности их функционирования.

- •2. Видоизменение листа. Особенности анатомического строения листа у представителей

- •1. Особенности морфологической эволюции фототрофных растений. Типы морфологической организации растений. Основные вегетативные органы цветковых растений.

- •2. Соцветия. Общая характеристика. Простые и сложные соцветия.

- •1. Что такое ткани? Классификация тканей.

- •2. Побег. Типы роста побегов. Видоизменения побега.

- •1. Зоны корня. Первичное строение корня.

- •2. Тычинка и плодолистик. Внешнее и внутреннее строение пыльника и завязи.

- •1. Корневые системы. Вторичные изменения корня.

- •2. Опыление и оплодотворение у покрытосеменных растений. Эндосперм и зародыш семени.

- •1. Типы метаморфоза побега.

- •2. Ткани. Характеристика образовательных и основных тканей.

- •1. Форма листьев по очертанию и рассеченности пластинки.

- •2. Строение и функции корня. Видоизменения корня.

- •10Билет

- •1. Механические ткани. Разнообразие, строение, функции.

- •2. Первичное и вторичное строение корня.

- •11Билет

- •1. Проводящие ткани. Разнообразие, строение, функции. Проводящие элементы элементы ксилемы и флоэмы. Проводящие пучки.

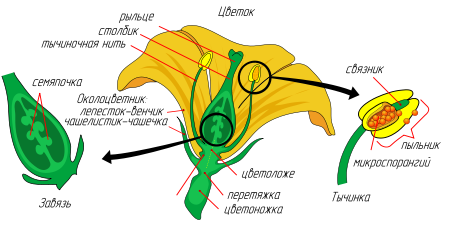

- •2. Цветок. Строение и функции цветка. Соцветия.

- •12Билет

- •2. Плод. Классификация плодов. Распространение плодов.

- •13Билет

- •14Билет

- •1. Покровная и механическая ткани: разнообразие, строение, функции.

- •2. Типы почек растений, их строение. Пластохрон

- •Билет№ 15

- •1. Корневище и способы его формирования. Каудекс, подземные столоны и клубни.

- •2. Проводящие ткани. Проводящие пучки. Проводящие элементы ксилемы и флоэмы.

2. Цветок. Строение и функции цветка. Соцветия.

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos -oris, греч. ἄνθος -ου) — сложный орган семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Цветок представляет собой видоизменённый, укороченный и ограниченный в росте спороносный побег, приспособленный для образования спор и гамет, а также для проведения полового процесса, завершающегося образованием плода с семенами. Исключительная роль цветка как особой морфологической структуры связана с тем, что в нём полностью совмещены все процессы бесполого и полового размножения. От шишки голосеменных растений цветок отличается тем, что у него в результате опыления пыльца попадает на рыльце пестика, а не на семязачаток непосредственно, а при последующем половом процессе семязачатки у цветковых развиваются в семена внутри завязи.

Цветок,

будучи уникальным образованием по своей

природе и функциям, поразительно

разнообразен по деталям строения,

окраске и размерам. Самые мелкие цветки

растений семейства Рясковые имеют в

диаметре всего около 1 мм, в то же время

как самый крупный цветок у раффлезии

Арнольда (Rafflesia arnoldii R.Br.) семейства

Раффлезиевые, обитающей в тропических

лесах на острове Суматра (Индонезия),

достигает в диаметре 91 см и имеет массу

около 11 кг.Цветок состоит из

стеблевой части (цветоножка и цветоложе),

листовой части (чашелистики, лепестки)

и генеративной части (тычинки, пестик

или пестики). Цветок занимает апикальное

положение, но при этом он может

располагаться как на верхушке главного

побега, так и бокового. Он прикрепляется

к стеблю посредством цветоножки. Если

цветоножка сильно укорочена или

отсутствует, цветок называется сидячим

(подорожник, вербена, клевер). На цветоножке

располагаются также два (у двудольных)

и один (у однодольных) маленьких предлиста

— прицветника, которые часто могут

отсутствовать. Верхняя расширенная

часть цветоножки называется цветоложем,

на котором располагаются все органы

цветка. Цветоложе может иметь различные

размеры и форму — плоскую (пион), выпуклую

(земляника, малина), вогнутую (миндаль),

удлинённую (магнолия). У некоторых

растений в результате срастания

цветоложа, нижних частей покрова и

андроцея образуется особая структура

— гипантий. Форма гипантия может быть

разнообразной и иногда участвовать в

образовании плода (цинарродий — плод

шиповника, яблоко). Гипантий характерен

для представителей семейств розовых,

крыжовниковых, камнеломковых, бобовых.

Части цветка делят на фертильные, или репродуктивные (тычинки, пестик или пестики), и стерильные (околоцветник).

Околоцветник — стерильная часть цветка, защищающая более нежные тычинки и пестики. Элементы околоцветника

называются листочками околоцветника, или сегментами околоцветника. У простого околоцветника все листочки одинаковы; у двойного — дифференцированы. Зелёные листочки двойного околоцветника образуют чашечку и называются чашелистиками, окрашенные листочки двойного околоцветника образуют венчик и называются лепестками.

Тычинка — мужской репродуктивный орган цветка покрытосеменных растений. Совокупность тычинок называется

андроцеем (от др.-греч. ἀνήρ, родительный падеж ἀνδρός — «мужчина» и οἰκία — «жилище»).

Большинство ботаников считают, что тычинки являются видоизменёнными микроспорофиллами неких вымерших голосеменных растений.

Количество тычинок в одном цветке у разных покрытосеменных широко варьируется от одной (орхидные) до нескольких сотен (мимозовые). Как правило, число тычинок постоянно для определённого вида. Нередко расположенные в одном цветке тычинки имеют разное строение (по форме или длине тычиночных нитей).

Тычинки могут быть свободными или сросшимися. По числу групп сросшихся тычинок различают разные типы андроцея: однобратственный, если тычинки срастаются в одну группу (люпин, камелия); двубратственный, если тычинки срастаются в две группы; многобратственный , если многочисленные тычинки срастаются в несколько групп; братственный — тычинки остаются несросшимися.

Тычинка состоит из тычиночной нити, посредством которой она нижним концом прикреплена к цветоложу, и пыльника на её верхнем конце. Пыльник имеет две половинки (теки), соединенные связником, являющимся продолжением тычиночной нити. Каждая половинка разделена на два гнезда — два микроспорангия. Гнёзда пыльников иногда называют пыльцевыми мешками. Снаружи пыльник покрыт эпидермой с кутикулой и устьицами, затем располагается слой эндотеция, за счёт которого при подсыхании пыльника вскрываются гнёзда. Глубже в молодом пыльнике проходит средний слой. Содержимое клеток самого внутреннего слоя — тапетума — служит питанием для развивающихся материнских клеток микроспор (микроспороцитов). В зрелом пыльнике перегородки между гнёздами чаще всего отсутствуют, исчезает тапетум и средний слой.В пыльнике происходит два важнейших процесса: микроспорогенез и микрогаметогенез. У некоторых растений (лён, аистник) часть тычинок становится стерильной. Такие бесплодные тычинки называются стаминодиями. Часто тычинки функционируют как нектарники (черника, голубика, гвоздичные).

Гинецей.

Внутреннюю часть цветка занимают плодолистики, или карпеллы. Совокупность плодолистиков одного цветка, образующих один или несколько пестиков называют гинецеем. Пестик — наиболее существенная часть цветка, из которой формируется плод.

Полагают, что плодолистики — это структуры, у которых прослеживается листовая природа происхождения. Однако функционально и морфологически они соответствуют не вегетативным листьям, а листьям, несущим мегаспорангии, то есть мегаспорофиллам. Большинство морфологов считают, что в ходе эволюции из плоских и открытых возникли вдоль сложенные (кондупликатно) плодолистики, которые затем срослись краями и образовали пестик. Пестик занимает центральную часть цветка. Он состоит из завязи, столбика и рыльца.

Соцве́тие (лат. inflorescentia) — часть системы побегов покрытосеменного растения, несущая цветки и в связи с этим разнообразно видоизменённая. Соцветия обычно более или менее четко отграничены от вегетативной части растения.

По наличию и характеру прицветных листьев (прицветников):

Фрондозные (лат. frondis — листва, листья, зелень), или олиственные — соцветия, в которых прицветники имеют хорошо развитые пластинки (например, фуксия, фиалка трёхцветная, вербейник монетчатый).

Брактеозные — соцветия, в которых прицветники представлены чешуевидными листьями верховой формации — брактеями (например, ландыш, сирень, вишня).

Эбрактеозные, или голые — соцветия, в которых прицветники редуцированы (например, дикая редька, пастушья сумка и другие капустные (крестоцветные).

По степени разветвления:

Простые — соцветия, в которых на главной оси располагаются одиночные цветки и, таким образом, ветвление не превышает двух порядков (например, гиацинт, черёмуха, подорожник и др.).

Сложные — соцветия, в которых на главной оси располагаются частные (парциальные) соцветия, то есть ветвление достигает трёх, четырёх и более порядков (например, сирень, бирючина, калина и др.).

По типу нарастания и направлению раскрывания цветков:

Рацемозные, или ботрические (от лат. racēmus и греч. ботрион — кисть, гроздь) — соцветия, характеризующиеся моноподиальным типом нарастания осей и акропетальным (то есть направленным от основания оси к её верхушке) раскрыванием цветков (например, иван-чай, пастушья сумка и др.)

Цимозные (от лат. cyma — полузонтик) — соцветия, характеризующиеся симподиальным типом нарастания осей и базипетальным (то есть направленным от верхушки оси к её основанию) раскрыванием цветков (например, медуница).

По характеру поведения апикальных меристем:

Закрытые, или определённые — соцветия, в которых апикальные (верхушечные) меристемы осей расходуются на образование верхушечного цветка (все цимозные соцветия, а также рацемозные некоторых растений: хохлаток, толстянок, колокольчиков и др.).

Открытые, или неопределённые — соцветия, в которых апикальные меристемы осей остаются в вегетативном состоянии (ландыш, гиацинт, грушанка и др.).

Простые соцветия[править | править исходный текст]

Как уже было сказано выше, простыми называются соцветия, в которых все цветки располагаются только на главной оси. Обычно соцветия этой группы являются рацемозными. Сложными называются соцветия, в которых на главной оси располагаются не одиночные цветки, а парциальные (частные) соцветия.