- •Тема 1. Общие сведения об основаниях и фундаментах.

- •Цель и задачи курса «Основания и фундаменты», его место среди других дисциплин

- •Основные понятия и классификация оснований и фундаментов

- •Развитие и достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области строительства фундаментов опор мостов и путепроводов

- •Особенности современного фундаментостроения

- •Оценка грунтовых условий и выбор типа фундамента

- •Виды деформаций фундаментов и причины их вызывающие

- •Технико-экономические вопросы при проектировании фундаментов

- •Тема 2. Проектирование фундаментов мелкого заложения.

- •Классификация фундаментов мелкого заложения

- •Выбор глубины заложения подошвы фундамента, назначение формы и основных размеров фундамента мелкого заложения

- •Материалы

- •Определение расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента

- •Определение размеров фундамента мелкого заложения

- •Проверка несущей способности основания под подошвой центрально и внецентренно-нагруженных фундаментов мелкого заложения

- •Расчет фундаментов мелкого заложения на сдвиг по подошве и на опрокидывание, проверка положения равнодействующей активных сил в фундаменте мелкого заложения

- •Проверка несущей способности подстилающего слоя грунта под подошвой фундамента мелкого заложения

- •Цель и необходимость определения перемещений фундаментов

- •Предельные перемещения фундаментов опор мостов по действующим нормативно-техническим документам, применяемым при проектировании фундаментов

- •Расчет осадки фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования согласно действующих нормативно-технических документов, применяемых при проектировании фундаментов

- •Определение крена фундамента

- •Типы свайных фундаментов и область их применения

- •Виды свай и их классификация

- •Конструирование свайных фундаментов

- •Определение несущей способности одиночной сваи-стойки по материалу и сваи трения по грунту согласно действующих нормативно-технических документов

- •Определение количества свай и расчет центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов с низким ростверком

- •Основные положения расчета свайных фундаментов с высоким ростверком

Основные понятия и классификация оснований и фундаментов

Основанием называют толщу природных напластований горных пород, которые воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций и взаимодействуют с ними. Основания называют естественными, если они сложены природными грунтами или скальными породами в условиях естественного залегания. Основания из предварительно уплотненных или укрепленных тем или иным способом грунтов называют искусственными.

Если основание состоит из одного слоя грунта, его называют однородным, если из нескольких слоев, - неоднородным. Слой грунта, на который опирается фундамент, называется несущим слоем, а нижележащие слои - подстилающими.

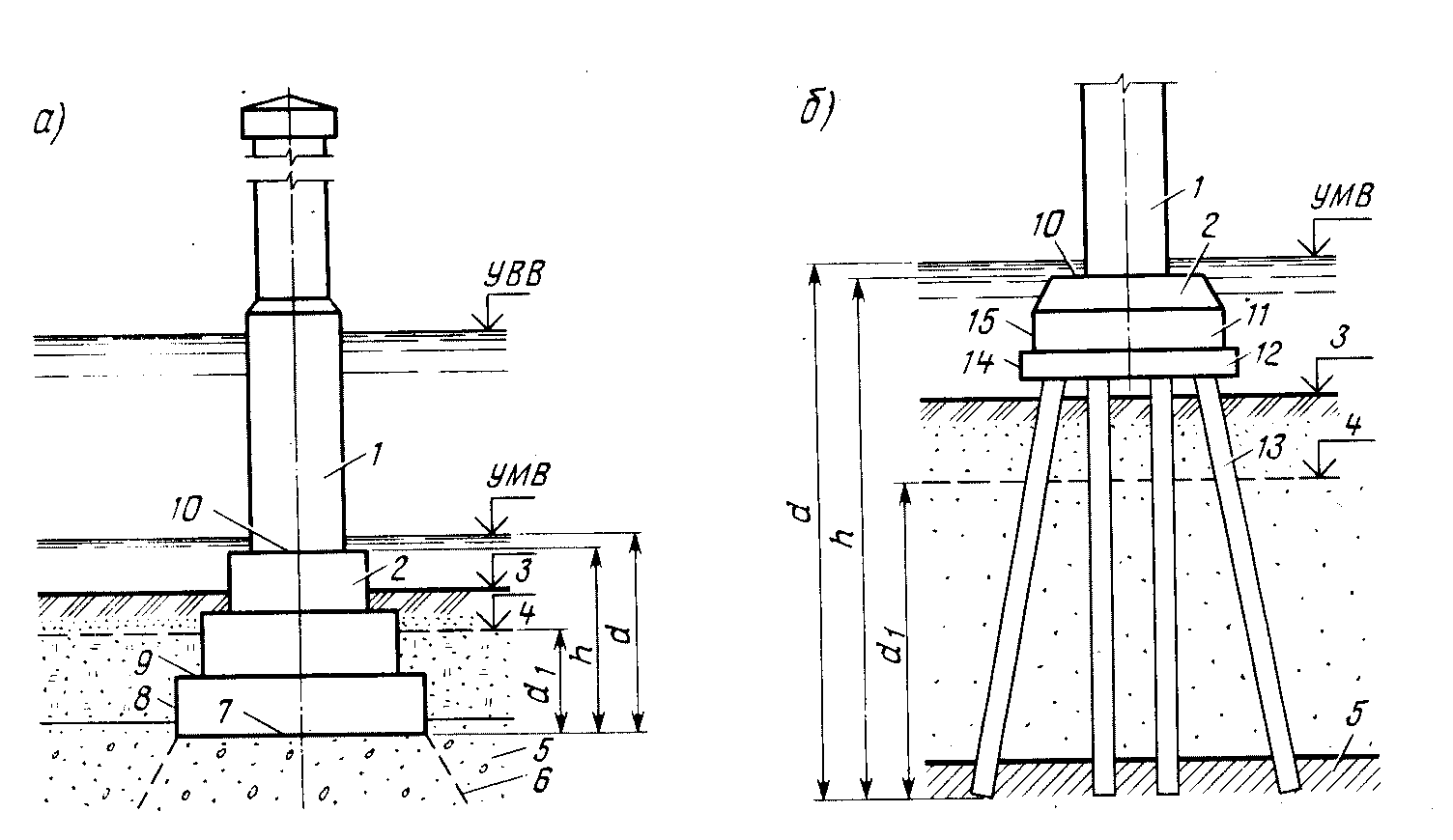

Фундаментом называют часть опоры, находящуюся ниже поверхности грунта (на суше) или ниже самого низкого (меженного) уровня воды в водотоке (водоеме) и предназначенную для передачи нагрузок на основание. Различают массивные фундаменты, состоящие из одного несущего элемента (рис. 1.1, а) и немассивные, состоящие из группы (куста) свай разных видов (в том числе забивных и буровых), объединенных в единую конструкцию плитой, называемой ростверком (рис. 1.1, б).

Основными типами фундаментов являются: фундаменты мелкого заложения (стаканного типа и ленточные), свайные фундаменты из забивных свай, свайные фундаменты из буровых столбов, фундаменты глубокого заложения (фундаменты из свай-оболочек, опускные колодцы, кессоны).

Независимо от типа фундаментов и особенностей их конструкции принято называть обрезом фундамента плоскость его соприкасания с надфундаментной частью опоры; подошвой фундамента - нижнюю плоскость его соприкасания с грунтом основания; высотой фундамента h - расстояние от его подошвы или конца (низа) несущих элементов до обреза; глубиной заложения фундамента d - расстояние от поверхности грунта или уровня воды в водоеме до подошвы фундамента или низа несущих элементов.

Под воздействием на фундамент вертикальных нагрузок, равномерно сжимающих грунты основания, происходят перемещения фундамента, называемые осадкой. При действии на фундаменты неравномерных сжимающих нагрузок и изгибающих моментов наблюдаются наклоны, называемые кренами. Воздействие значительных горизонтальных нагрузок на фундаменты приводит к их смещениям, называемым сдвигами.

Рис. 1.1. Фундаменты опор моста: а - из одного несущего элемента; б - из куста несущих элементов; 1 - надфундаментная часть опоры; 2 - фундамент; 3 - поверхность грунта (дно водотока); 4 - уровень размыва; 5 - несущий слой грунта; 6 - условный контур основания; 7 - подошва фундамента; 8 - боковая грань фундамента; 9 - уступ; 10 - обрез фундамента; 11 - ростверк; 12 - тампонажный слой бетона; 13 - несущие элементы; 14 - подошва тампонажного слоя; 15 - боковая поверхность ростверка.

Развитие и достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области строительства фундаментов опор мостов и путепроводов

Мосты имеют определенную специфику по сравнению с объектами промышленно-гражданского и другого назначения. Методы их проектирования и постройки в целом ряде случаев имеют принципиальные отличия, обусловленные основными особенностями работы и конструкций фундаментов мостов и технологии производства работ по их возведению.

Если на вопросы фундаментостроения и использования грунтов в строительных целях посмотреть с исторической точки зрения, то можно выделить три периода их исторического развития:

I период - период, предшествовавший развитию капитализма вплоть до второй половины XIX века. В этот период времени, исчисляемый тысячелетиями, правильное решение задачи фундаментостроения представляло собой либо удачу инженерной интуиции, либо обеспечивалось огромными запасами прочности, причем в этот период строительство мостов было единичным и продолжалось порой в течение нескольких десятилетий;

II период, начиная с начала второй половины XIX века и до 20-х годов XX века, может быть назван подготовительным для создания научной дисциплины «Механика грунтов, основания и фундаменты»;

III период - с 20-х годов до наших дней - период бурного и плодотворного развития науки об использовании грунтов в строительных целях и фундаментостроении.

I период. В древности капитальные сооружения строили преимущественно на скале. Это были храмы и дворцы. Сжимаемые грунты снимались, песок считался ненадежным основанием. Если строили на сжимаемых грунтах, то выкладывали сплошную плиту под всем сооружением из каменных блоков или кирпича. В Индии и Египте за несколько тысячелетий до н.э. начали применять фундаменты на сваях и опускных колодцах. В I веке до н.э. римский архитектор и инженер Ветрувий в трактате «Десять книг об архитектуре» подчеркивал важность устройства надежных фундаментов, включая свайные.

В России на мягких грунтах начали строить с XI века. В начале это были храмы, затем крепостные стены, набережные, позднее мосты. В первой инженерной школе, созданной в 1714 г., при обучении строительному делу уже уделялось серьезное внимание правилам возведения фундаментов. М.В. Ломоносов в середине XVIII века классифицировал грунты по их составу и свойствам. Французский ученый Кулон получил основное условие прочности грунтов, а в 1801 г. русский академик Н.И. Фусс предложил гипотезу о пропорциональности между осадкой поверхности грунта и давлением.

II период. Начиная со второй половины XIX века, объем строительства заметно возрастает, возникает необходимость в разработке более совершенных и экономически оправданных вариантов фундаментов и методов их расчета. Г.Э. Паукер в 1856 г. вывел формулу для безопасной глубины заложения подошвы фундамента. Впервые роль процессов сжатия грунта под нагрузкой установил В.Карлович в книге «Основания и фундаменты» в 1869 г.

Ряд капитальных работ, посвященных расчету оснований и фундаментов, был выполнен В.И. Курдюмовым в книге, опубликованной в 1897 г. Эти труды были развиты в 1912-1914 гг. профессором Томского технологического университета П.А. Миняевым. Большой вклад в совершенствование методов расчета и проектирования фундаментов внесли С.И. Белзецкий, К.К. Янковский, Н.П. Пузыревский. В 1841 г. французский инженер Триже применил кессонный способ проходки водонасыщенных грунтов под сжатым воздухом. Первый паровой молот был изобретен в 1845 г. инженером Несмитом и применен при строительстве мостов в Англии. Далее молоты совершенствовались, что позволило забивать мощные железобетонные сваи.

В России до середины XIX века в качестве фундаментов опор мостов применялись ряжевые опоры, сооружаемые на каменной наброске, а также свайные фундаменты. Кессоны начали применять в 1856 г. Деревянные кессоны построил инженер Е.К. Кнорре в 1890 г., а в 1899 г. А.М. Лентовский создал ж/б кессоны. Большой вклад в развитие этого способа фундаментостроения внесли Г.И. Зингоренко., Е.В. Платонов, Н.В. Озеров.

В 1899 г. киевский инженер А.Э. Страус впервые предложил способ изготовления бетонных набивных свай. В 1917 г. профессор Н.М. Герсеванов предложил формулу динамического расчета свай.

Таким образом, в 20-е годы XX века на основе практики и проведенных исследований создалась база для оформления накопленных знаний в самостоятельную научную дисциплину «Механика грунтов, основания и фундаменты».

III период. С 20-х годов XX века начинается бурное и плодотворное развитие механики грунтов и науки об основаниях и фундаментах.

За рубежом важный вклад в развитие фундаментостроения внесли учены К. Терцаги, А. Казагранде, А. Скемптон, разработавшие и опубликовавшие фундаментальные работы, положившие основы науки «Механика грунтов».

В России следует выделить труды таких выдающихся ученых как Н.М. Герсеванов, Н.А. Цытович, В.В. Соколовский, В.А. Флоренский, Н.Н. Маслов, Б.И. Далматов и др. Они разработали методы расчета фундаментов, вопросы деформирования оснований, расчеты оснований с учетом ползучести грунтов и методы искусственного закрепления грунтов оснований.

После окончания войны в послевоенный период перед транспортными строителями встали исключительно сложные задачи, связанные с восстановлением в сравнительно короткий срок мостов, разрушенных во время войны.

Были освоены новые экономичные конструкции фундаментов, созданы новые методы их сооружения, стали широко применяться фундаменты на буровых столбах, сваях-оболочках и опускных колодцах.

В 70-х годах XX века перед транспортными строителями встали новые крупномасштабные задачи, связанные с сооружением БАМа и мостов в условиях вечномерзлых грунтов. Были разработаны и освоены конструкции безростверковых опор, новые методы бурения скважин большого диаметра в вечномерзлых грунтах, способы погружения свай-оболочек, не имеющие аналогов в мире.

Большой вклад в практическое решение перечисленных технических задач внесли сотрудники институтов Ленгипротранс, Гипротрансмост, Мосгипротранс, Сибгипротранс, Гипростроймост и Главное управление по строительству мостов Минтрансстроя.