- •Предисловие

- •Введение

- •Раздел 1. Монтаж электрооборудования

- •Глава 1. Организация монтажа электрооборудования

- •1.1. Общие принципы проведения электромонтажных работ

- •1.2. Организация электромонтажных работ

- •1.3. Планирование электромонтажных работ

- •1.4. Подготовка к производству электромонтажных работ

- •1.5. Охрана труда при выполнении электромонтажных работ

- •1.6. Индустриализация и механизация электромонтажных работ

- •1.7. Пусконаладочные работы

- •1.8. Приемка объекта в эксплуатацию

- •Глава 2. Монтаж воздушных линий электропередачи

- •2.1. Подготовительные работы

- •2.2. Сборка и установка опор

- •2.3. Монтаж проводов и грозозащитных тросов

- •2.5. Приемка воздушной линии в эксплуатацию

- •Глава 3. Монтаж кабельных линий напряжением до 35 кВ

- •3.1. Подготовительные работы

- •3.3. Прокладка кабелей в блоках

- •3.4. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях

- •3.5. Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях

- •3.7. Приемка кабельной линии в эксплуатацию

- •Глава 4. Монтаж силовых трансформаторов

- •4.1. Подготовительные работы

- •4.2. Монтаж трансформатора

- •4.3. Монтаж системы охлаждения и отдельных узлов трансформатора

- •4.4. Включение трансформатора

- •Глава 5. Монтаж оборудования распределительных устройств

- •5.1. Шины распределительных устройств

- •5.2. Коммутационные аппараты

- •5.3. Измерительные трансформаторы, аппараты защиты от перенапряжений, конденсаторные установки

- •5.4. Заземляющие устройства

- •5.5. Монтаж комплектных распределительных устройств

- •Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования

- •Глава 6. Организация эксплуатации электрооборудования

- •6.1. Общие сведения об эксплуатации оборудования

- •6.2. Связь эксплуатации и надежности оборудования

- •6.3. Показатели надежности оборудования

- •6.4. Оценка продолжительности ремонтного цикла

- •6.5. Оценка продолжительности цикла технического обслуживания

- •6.6. Оценка периодичности контроля работоспособности оборудования

- •6.7. Сопоставление систем ремонта оборудования

- •6.8.Оценка эффективности капитального ремонта оборудования

- •6.9. Обеспечение оборудования запасными частями

- •6.10. Эксплуатационная техническая документация

- •Глава 7. Эксплуатация воздушных линий электропередачи

- •7.1. Осмотр воздушных линий

- •7.2. Профилактические измерения и испытания

- •7.3. Определение места повреждения

- •7.4. Борьба с гололедом

- •7.5. Ремонт воздушных линий

- •8. Эксплуатация кабельных линий электропередачи

- •8.1. Осмотр кабельных линий

- •8.2. Допустимые нагрузки при эксплуатации

- •8.3. Профилактические измерения и испытания

- •8.4. Определение мест повреждения

- •8.5. Ремонт кабельных линий

- •9. Эксплуатация силовых трансформаторов

- •9.1. Осмотр трансформаторов

- •9.2. Режимы работы трансформаторов

- •9.3. Режим перегрузки трансформаторов

- •9.4. Расчет теплового режима трансформатора и термического износа изоляции

- •9.6. Эксплуатация трансформаторного масла

- •9.7. Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле

- •9.8. Ремонт трансформаторов

- •9.9. Испытания трансформаторов после капитального ремонта

- •9.10. Характеристики изоляции обмоток трансформатора

- •9.11. Испытания изоляции повышенным напряжением

- •10. Эксплуатация оборудования распределительных устройств

- •10.1. Распределительные устройства

- •10.2. Шины распределительных устройств

- •10.3. Коммутационные аппараты

- •10.4. Измерительные трансформаторы

- •10.6. Аппараты защиты от перенапряжений

- •10.7. Заземляющие устройства

- •11. Тепловизионный контроль оборудованиия

- •11.1. Общие сведения о тепловизионном контроле объектов

- •11.2. Характерные теплограммы оборудования с дефектами

- •11.3. Тепловизионный контроль оборудовании

- •Заключение

- •Предметный указатель

Т а б л и ц а 10.8 |

|

Характеристика электроустановки |

Rзу, Ом |

110 кВ и выше, выполненные по нормам |

|

сопротивления |

0,5 |

3-35 кВ с изолированной нейтралью |

10 |

0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью с учетом |

|

повторных заземлений нулевого провода |

4 |

удельного сопротивления грунта в районе ЗУ; сопротивления ЗУ.

Сопротивления ЗУ в электроустановках различного напряжения не должны превышать значений, приведенных в табл. 10.8.

11.Тепловизионный контроль оборудованиия

11.1.Общие сведения о тепловизионном контроле объектов

Впоследние годы в электроэнергетике намечается тенденция к последовательному переходу от системы планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по действительному техническому состоянию оборудования. Такой переход предопределяет внедрение и развитие различных методов диагностики состояния электрооборудования. Одним из таких методов является тепловизионный контроль электрооборудования.

Прежде чем перейти к тепловизионному контролю оборудования рассмотрим основные принципы измерения температуры объектов на расстоянии.

Как измеритель температуры общеизвестен термометр, измеряющий температуру объекта при прямом контакте с ним. Если необходимо измерить температуру объекта, непосредственный контакт с которым опасен или невозможен (гирлянда изоляторов ВЛ), контактный термометр не годится. Для такого измерения необходим пирометр.

Пирометр определяет температуру объекта по силе инфракрасного излучения, которое выделяет каждый объект. Инфракрасное излучение через объектив попадает на чувствительный элемент пирометра, который выдает напряжение, пропорциональное температуре источника излучения. Электронные преобразователи пирометра формируют на дисплее цифровую запись значения температуры. Пирометр измеряет температуру только в определенной точке объекта.

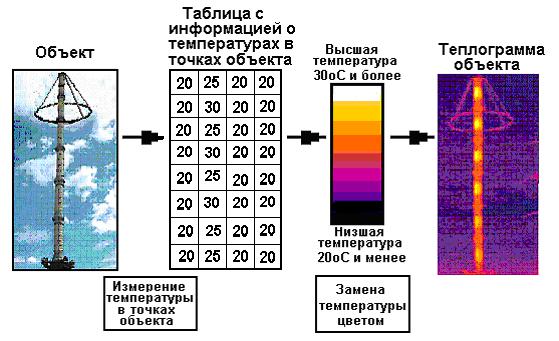

Для получения картины распределения температуры по всему объекту (трансформатору) требуется тепловизор, в котором чувствительный элемент быстро и автоматически перемещается по вертикали и горизонтали. В оперативной памяти тепловизора создается таблица из строк и столбцов (рис. 11.1), в каждой ячейке которой

165

находится информация о температуре одной точки объекта. Размер таблицы на рис. 11.1, показан упрощенно. В реальных тепловизорах количество ячеек намного больше. Например, в тепловизоре ThermaCAM E2 формируется таблица размером 160х120 ячеек.

После записи в памяти тепловизора информации о температурах точек объекта происходит создание изображения, в котором каждой точке с определенной температурой присваивается свой цвет: чем выше температура, тем ярче цвет.

Изображение передается на жидкокристаллический дисплей. Это изображение, напоминающее естественное изображение объекта, является искусственным, поскольку создано по температурам точек реального объекта.

Наличие связи тепловизора с персональным компъютером позволяет хранить полученную информацию в формате JPEG.

В рассмотренном на рис. 11.1 случае диапазон температур объекта составляет 10оС (20…30оС). Пусть в цветовой палитре имеется 10 цветов: первый цвет (нижний) – черный, второй цвет (следующий снизу) – более светлый, …, десятый цвет (верхний) - белый. Все точки объекта с температурой от 20 до 21°С закрашиваются черным цветом, точки с температурой от 21 до 22°С – вторым цветом, … , точки с температурой от 29 до 30°С закрашиваются десятым белым цветом. Такая раскраска выполняется специальной программой, заложенной в тепловизор.

Рис. 11.1. Этапы получение теплограммы объекта

Если разность температур различных точек объекта составляет 10°С, а в цветовой палитре 10 цветов, разрешающая способность

166