- •Саратовский государственный технический университет электричество и магнетизм 2

- •Саратов 2006

- •Лабораторная работа 1

- •Основные теоретические положения

- •Экспериментальная установка и методика измерений

- •Расчет погрешностей

- •Лабораторная работа 2

- •Основные теоретические положения

- •Обработка результатов

- •Расчет погрешностей

- •Лабораторная работа 3 изучение процессов заряда и разряда конденсатора

- •Основные теоретические положения

- •Экспериментальная установка и методика измерений

- •Обработка результатов

- •Расчет погрешностей

- •Лабораторная работа 4

- •Основные теоретические положения

- •Экспериментальная установка и методика измерений

- •Расчет погрешностей

- •Лабораторная работа 5

- •Основные теоретические положения

- •Экспериментальная установка и методика измерений

- •Расчет погрешностей

- •Лабораторная работа 6

- •Основные теоретические положения

- •Экспериментальная установка и методика измерений

- •Литература

- •Основные методики расчета погрешностей

- •Коэффициенты Стьюдента cn

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет электричество и магнетизм 2

Методические указания

к лабораторным работам по физике

для студентов всех специальностей

Одобрено

редакционно-издательским советом

Саратовского государственного

технического университета

Саратов 2006

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания представляют описание шести лабораторных работ физического практикума по разделу «Электричество и магнетизм»:

1) «Изучение явления взаимной индукции»;

2) «Ток в вакууме»;

3) «Изучение процессов заряда и разряда конденсатора»;

4) «Изучение электрических процессов в простых линейных цепях при действии гармонической электродвижущей силы»;

5) «Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре»;

6) «Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков»;

Во всех работах приведены основные теоретические положения по теме исследования. Однако более глубокое понимание изучаемого явления невозможно без самостоятельной работы студентов с использованием дополнительной рекомендуемой литературы. В полной мере это относится к выбору методов расчета погрешностей. Приведенные в данном издании методики носят рекомендательный, а отнюдь не обязательный характер. Каждый студент либо самостоятельно, либо консультируясь с преподавателем, может предложить иной способ подсчета погрешностей, используя приложение и рекомендованную литературу.

Лабораторная работа 1

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ

Цель работы: исследование взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек, измерение коэффициентов взаимной индукции катушек в зависимости от их взаимного расположения при различных значениях амплитуды и частоты входного сигнала.

Основные теоретические положения

Потоком

магнитной индукции через поверхность

![]() называется величина:

называется величина:

![]() .

(1.1)

.

(1.1)

В

системе единиц СИ магнитный поток

измеряется в веберах (![]() =

=![]() ).

).

При

изменении магнитного потока через

поверхность, ограниченную проводящим

контуром, в нем возникает электродвижущая

сила

![]() электромагнитной индукции, равная

скорости изменения магнитного потока:

электромагнитной индукции, равная

скорости изменения магнитного потока:

![]() .

(1.2)

.

(1.2)

Знак

«минус» в (1.2) отражает правило Ленца,

согласно которому возникшая в контуре

![]() вызывает ток такого направления, что

магнитное поле этого тока препятствует

изменению магнитного потока.

вызывает ток такого направления, что

магнитное поле этого тока препятствует

изменению магнитного потока.

Если

магнитное поле вызвано током

![]() ,

протекающим по какому-либо контуру, то

магнитный поток через поверхность,

ограниченную этим контуром, пропорционален

току, т.е.

,

протекающим по какому-либо контуру, то

магнитный поток через поверхность,

ограниченную этим контуром, пропорционален

току, т.е.

![]() .

(1.3)

.

(1.3)

где

![]() индуктивность (коэффициент самоиндукции)

контура. Величина

индуктивность (коэффициент самоиндукции)

контура. Величина![]() зависит от геометрических свойств

(формы и размеров) контура и магнитных

свойств (магнитной проницаемости)

окружающей среды. В системе СИ индуктивность

измеряется в генри (

зависит от геометрических свойств

(формы и размеров) контура и магнитных

свойств (магнитной проницаемости)

окружающей среды. В системе СИ индуктивность

измеряется в генри (![]() ).

).

Если

магнитный поток через поверхность,

ограниченную контуром, меняется

вследствие изменения тока, протекающего

по этому контуру, то в контуре возникает

![]() ,

которую называют электродвижущей силой

самоиндукции:

,

которую называют электродвижущей силой

самоиндукции:

![]() .

(1.4)

.

(1.4)

Если в непосредственной близости находится два или более контуров, то при изменении силы тока в одном из них возникает переменный магнитный поток, пронизывающий все остальные контуры, а следовательно, возникают и электродвижущие силы, определяемые соотношением:

![]() ,

(1.5)

,

(1.5)

где![]() ток в контуре с номером

ток в контуре с номером![]() ;

;![]() электродвижущая сила в контуре с номером

электродвижущая сила в контуре с номером![]() ;

;![]() взаимная индуктивность контуров. Данное

явление называют взаимной индукцией,

а контуры

взаимная индуктивность контуров. Данное

явление называют взаимной индукцией,

а контуры![]() и

и![]() связанными.

связанными.

В отсутствие ферромагнетиков имеет место равенство:

![]() .

(1.6)

.

(1.6)

Величина

коэффициентов

![]() зависит от взаимного расположения

контуров, их формы и размеров, а также

магнитной проницаемости окружающей

контуры среды. Измеряется

зависит от взаимного расположения

контуров, их формы и размеров, а также

магнитной проницаемости окружающей

контуры среды. Измеряется![]() в

тех же единицах, что и индуктивность.

в

тех же единицах, что и индуктивность.

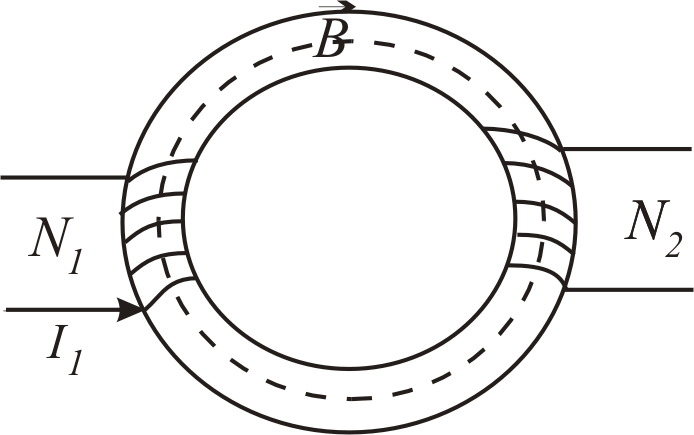

В качестве примера рассмотрим вычисление взаимной индуктивности двух катушек, намотанных на общий тороидальный железный сердечник (рис.1.1).

П

Рис.1.1. Катушки

на тороидальном

сердечнике![]()

![]() и

и

![]() витков. По первой катушке

течет ток

витков. По первой катушке

течет ток

![]() .

Тогда созданное им магнитное поле

сосредоточено внутри сердечника и

определяется по теореме о циркуляции:

.

Тогда созданное им магнитное поле

сосредоточено внутри сердечника и

определяется по теореме о циркуляции:

![]() ,

(1.7)

,

(1.7)

где

![]() длина сердечника. Магнитный поток через

поперечное сечение сердечника

длина сердечника. Магнитный поток через

поперечное сечение сердечника

![]() .

(1.8)

.

(1.8)

Полный поток через вторую катушку

![]() (1.9)

(1.9)

Таким образом, находим:

![]() .

(1.10)

.

(1.10)