- •Вопрос 1 Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности

- •Вопрос 2 Обр-е Древнерусского гос-ва. Социальный и политический строй древней Руси

- •Вопрос 3 Принятие Русью православного христианства

- •Вопрос 4 Русь в период политической раздробленности. Причины и последствия раздробленности

- •Вопрос 5 Ордынское нашествие и экспансия с Запада на русские земли

- •Первый северный поход татао- монголов (1237г.)

- •Вопрос 6 Объединение русских земель вокруг Москвы и свержение монгольского ига

- •Вопрос 7 Особенности формирования единых гос-в в средневековой Европе (13-15в.)

- •Вопрос 8 Внутренняя и внешняя политика Руси в эпоху Ивана Грозного. Опричнина.

- •Вопрос 9 Россия в 17в. «Смутное время»

- •Вопрос 10 Деятельность первых Романовых. Предпосылки формирования абсолютизма в России во второй половине 17в.

- •Вопрос 11 Основные тенденции развития Европы и мира в 16-17в.

- •Вопрос 12 Петр 1 и его реформы.

- •Вопрос 13 Дворянская империя в эпоху дворцовых переворотов.

- •Вопрос 14 Россия во второй половине 18в. «Просвещенный» абсолютизм Екатерины 2.

- •Вопрос 15 Наполеоновские войны – причины, рез-ты, влияние на мировую обстановку.

- •1. Причины и характер Наполеоновских войн

- •2. Первая антифранцузская коалиция 1793-1797

- •3. Вторая антифранцузская коалиция (1798-1801)

- •4. Третья антифранцузская коалиция (1805)

- •6. Конец наполеоновских войн

- •Вопрос 16 Правление Павла 1

- •Вопрос 17 18 век в мировой истории. Основные тенденции развития общества.

- •Вопрос 18 19 век в мировой истории. Господство Европы.

- •Вопрос 19 Попытки реформирования политической системы при Александре 1.

- •Вопрос 20 Внешняя политика России в первой четверти 19 века.

- •Вопрос 21 Отечественная война 1812 года в России.

- •Вопрос 22 Движение декабристов.

- •Вопрос 23 Внутренняя и внешняя политика Николая 1 во второй четверти 19 века.

- •Вопрос 24 Отмена крепостного права в России.

- •Вопрос 25 Судебная (1864г.) реформа и её значение.

- •Вопрос 26 Земская (1864г.) и городская (1870г.) реформы в России.

- •Вопрос 27 Военная (1874г.) реформа и её значение.

- •Вопрос 28 Реформа образования (1863-1864гг.) и цензурная реформа (1865г.)

- •Вопрос 29 Реформы и контрреформы Александра 3.

- •Вопрос 30 Консервативное направление в общественном движении России в 19 веке.

- •Вопрос 31 Либеральное направление в общественном движении России в 19 веке.

- •Вопрос 32 Социалистическое (революционное) направление в общественном движении России в 19 веке. Народничество и марксизм.

- •Вопрос 34 Внешняя политика России во второй половине 19 века.

- •Вопрос 35 Социально-экономическое развитие России на рубиже 19-20 вв. Реформы с.Ю. Витте.

- •Вопрос 36 Русско-японская война 1904-1905гг.

- •Вопрос 39 Аграрная реформа п.А. Столыпина и её результаты.

Вопрос 25 Судебная (1864г.) реформа и её значение.

Судебная реформа Александра Второго являлась комплексом мер для совершенствования системы судопроизводства, который предусматривал формирование более современной, обновлённой судебной системы в России. Данная реформа разрабатывалась с 1861 по 1863 годы.

В дореформенный период в Российской империи действовала старая судебная система, которая была принята ещё во времена Екатерины Второй. Данная система отличалась довольно нестройной организацией. Суд был разделён на общегосударственный, губернский, уездный и городской. При этом, взаимодействие между его частями было ужасное, вся система пребывала в хаосе. Кроме этого, основным недостатком этой системы выступала её сложность, ведь сам судебный процесс должен был проходить через множество этапов и инстанций, что затягивало процесс не на месяцы, но иногда и на долгие годы.

В процессе проведения реформы в государстве сформировалось две ветви судов – общие съезды и мировые суды. Каждая ветвь, при этом, подразделялась на две отдельные инстанции – мировые съезды и мировые судьи, окружные съезды и окружные судьи. Обновлённая судебная система имела чёткое разделение полномочий и чёткую иерархию, что в большинстве случаев позволяло избежать путаницы, которая имела место быть ранее. Весь процесс теперь был чётко оговорённым и коротким. Дело не застревало и не терялось в чиновничьих кабинетах, а все дела были разделены на уголовные и гражданские, рассматриваясь в зависимости от своей классификации.

Кроме этого, данная судебная реформа 1864 года изменила процедуры и принципы судопроизводства. Суд становится с этого времени более открытым благодаря введению принципа гласности. Каждый участник процесса имел равные с другими права и мог выступать в суде с речами и доказательствами, участвуя на равных в дискуссиях. Были существенно расширены следовательские полномочия – вводятся обновлённые типы оперативно-розыскных мероприятий, а также появляются новые виды доказательств. Также проводится разделение на судебное и предварительное следствие, что снижало шанс появления судебной ошибки. Подсудимые могли отныне рассчитывать на полное обжалование приговора в короткий срок.

Одной из основных частей судебной реформы было становления самого суда независимым институтом и появление суда присяжных. Таким образом, судебная власть с этого периода становится полностью отделённой от полицейской и административной власти.

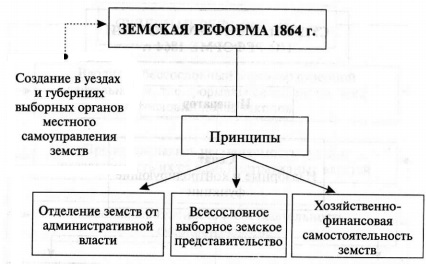

Вопрос 26 Земская (1864г.) и городская (1870г.) реформы в России.

Земская реформа Александра Второго являлась комплексом преобразований и нововведений в системе управления губернскими и уездными территориями, который давал право созывать свои органы местного самоуправления, занимаясь самостоятельно решением хозяйственных вопросов в регионах.

Идея данной реформы зародилась намного ранее, чем она была одобрена, ещё в период правления Александра Первого. Но до отмены крепостного права в ней не было большой необходимости. При Александре Первом разработкой аналогичного проекта занимался Сперанский, который обязался провести масштабные преобразования в системе управления державой. Его проект предполагал формирование уездных дум, осуществляющих управление на местах и которые бы были полностью независимы от воли центра, что позволило бы гораздо больше облегчить весь процесс государственного управления. Проект предложили Александру Первому, но он так и не воплотился в жизнь.

Однако, в эпоху великих реформ проект Сперанского снова был взят в качестве фундамента нового проекта Александра Второго, но в него были внесены существенные изменения. При этом, главная цель реформы была той же.

Городская и земская реформы обязаны были сформировать органы местного самоуправления (земские собрания, земские управы и пр.) в состав которых могли войти местные жители из любого сословия.

Для упрощения данного процесса выбора членов совета, а также его систематизации создавались круги – особые разряды, в которые входили все жители, которые проявили желание участвовать в выборах. При этом, курии разделялись по национальному, имущественному и иным признакам. Всего было создано три отдельных курии:

· курия от сельских обществ;

· курия городских избирателей;

· курия уездных землевладельцев.

Формально земская реформа предполагала участие в выборах всяких сословий, но существовало ограничение – право выбора регулировалось так называемым имущественным цензом.

В качестве исполнительных органов при земских собраниях выступали местные управы. Но чаще всего они занимались решением хозяйственных дел уездов, но не решением серьезных вопросов.

Вся власть местного самоуправления была довольно ограниченной. Подчиняясь императору, министрам, губернаторам сложно было решать местные вопросы. Впрочем, положительный ожидаемый эффект был достигнут и земства стали формироваться по всей стране.

Городская реформа (реформа городского самоуправления) 1870 года— одна из реформ императора Александра II, имевшая собой цель дать населению городов право ведать своё городское хозяйство. Подготовка реформы началась еще в1862 году, но царь выпустил «Городовое положение 16 июня 1870» только спустя 8 лет.

История реформы

В 1862 году началась работа по подготовке реформы. Были созданы в губернских и уездных городах 509 комиссий, предназначенных для выработки предложений. Но предложенное многими нововведение о выдаче избирательных прав всем сословиям не устраивало правительство, во многом это тормозило реформу.

На основании сводки выработанных комиссиями материалов министерством внутренних дел под руководством Петра Александровича Валуевабыло составлено «Городовое положение» в 1864 году. Положение было направлено вГосударственный совет, где пролежало еще два года. Когда уже не было иного выбора, Александру II пришлось принять принцип «всесословности», и 16 июня1870 годаизменённый закон был принят. Он стал началом второй реформы местного самоуправления.

Положения реформы. Городское общественное управление.

Статьёй 2 «Городового положения» вводились городские общественные управления, в ведении которых стояли хозяйственные вопросы: внешнее благоустройство города, обеспечение продовольствием, противопожарная безопасность, устройство пристаней, бирж и кредитных учреждений и пр.

Статья 15 провозглашала, что под учреждениями городского самоуправления подразумевалось городское избирательное собрание, дума и городская управа.

Основной функцией избирательного собрания являлось избрание гласных в городскую думу раз в 4 года.

Дума избиралась на 4 года, при чём по статье 35 её членом мог стать каждый, кто имеет избирательные права, исключение — число нехристиан не должно было превышать 1/3 общего числа гласных. Возглавлял думу городской глава (он не мог быть евреем).

Основными функциями думы являлись «назначение выборных должностных лиц и дела общественного устройства», «назначение содержания должностным лицам городского общественного управления и определение размера оного», «установление, увеличение и уменьшение городских сборов и налогов» и прочие.[1]Расходы на содержание думы были в ведомстве губернатора. Заседания думы могли быть назначены «по усмотрению городского головы», по требованию губернатора или по желанию не менее одной пятой числа гласных.

Городская управа выбиралась городской думой на 4 года, её функциями были:

«Непосредственное заведование делами городского хозяйства и общественного правления»

Сбор нужных сведений для думы

Составление городских смет

Взимание и расход городских сборов, отчёт перед думой о своей деятельности

Управа могла посчитать незаконным решение думы, в таком случае в дела вмешивался губернатор.

Выборы в думу

В 509 городах России были введены думы — бессословные органы городского самоуправления. Они избирались раз в 4 года горожанами-плательщиками налогов, имевшими определённый имущественный ценз. По размеру уплачиваемого налога избиратели делились на три избирательных собрания.

Требования к избирателю были следующими:

Он должен был быть Российским подданным

Быть старше 25 лет

Владение имуществом, с которого уплачиваются налоги, или владение промышленным предприятием

Отсутствие недоимок по сбору налогов

Избиратель не должен быть судим, снят с должности или находиться под следствием.

По статье 24 «Городового положения» составлялся список избирателей, отсортированный по уплачиваемым за год налогам. К первой избирательной группе (собранию, разряду) относились уплачивавшие одну треть общего сбора налогов, ко второй — также уплачивающие треть, а к третьей — все остальные избиратели. Составленный список по разрядам отправлялся на утверждение городской думой.

Городской глава избирался губернатором (в крупных городах — министром внутренних дел) из числа гласных.