- •1. Теория баз данных

- •1.1. Модели данных

- •1.2. Иерархическая модель базы данных

- •1.3. Сетевая модель базы данных

- •1.4. Реляционная модель базы данных

- •Двенадцать правил Кодда

- •"Телефонная книга"

- •1.5. Нормализация отношений

- •1.5.1. Функциональные зависимости

- •1.5.2. Первая нормальная форма

- •1.5.3. Вторая нормальная форма

- •1.5.4. Третья нормальная форма

- •1.5.5. Построение идентификационной таблицы

1. Теория баз данных

Опр.База данных– совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.

В самом общем смысле база данных– это набор записей и файлов, организованных специальным образом.

В компьютере, например, можно хранить фамилии и адреса друзей или клиентов. Один из типов баз данных – это документы, набранные с помощью текстовых редакторов и сгруппированные по темам. Другой тип – файлы электронных таблиц, объединенные в группы по характеру их использования.

Примером базы данных может служить каталог библиотеки, как в бумажном виде, так и в электронном виде.

1.1. Модели данных

Опр. Предметная область – часть реального мира, подлежащая автоматизации.

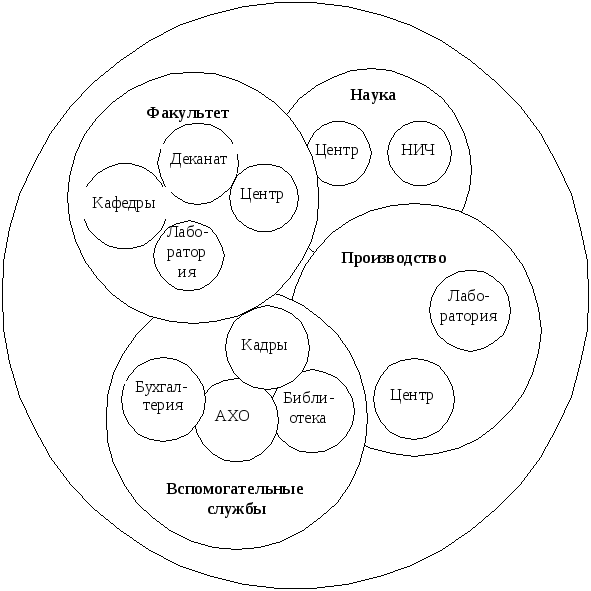

Р ассмотрим,

например, предметную область "МГТУ

"Станкин"" (Рис.1 ):

ассмотрим,

например, предметную область "МГТУ

"Станкин"" (Рис.1 ):

Рис. 1

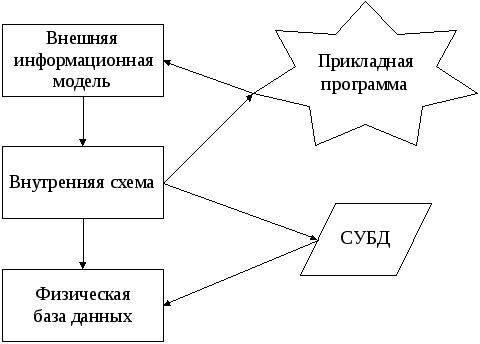

Информационное моделирование предметной области можно отразить следующей схемой (Рис. 2):

Рис. 2

Опр. Внешняя информационная модель отражает предметную область в привычных для пользователя терминах - это информация о фактах, предметах, их свойствах и связях между ними.

Например, для предметной области "МГТУ "Станкин"" предметом может быть деканат или кафедра, фактами – функциональные обязанности деканата (готовят списки групп) и кафедр (обеспечивают занятия), связи – ведомости зачетов и экзаменов, свойства зависят от специализации.

Опр. Сущность – множество однотипных объектов предметной области, информация о которых подлежит учету и хранению.

Опр.Атрибут– свойство объекта предметной области.

Опр.Экземпляр– информация о конкретном объекте.

Между сущностями, а также их атрибутами могут существовать связи.

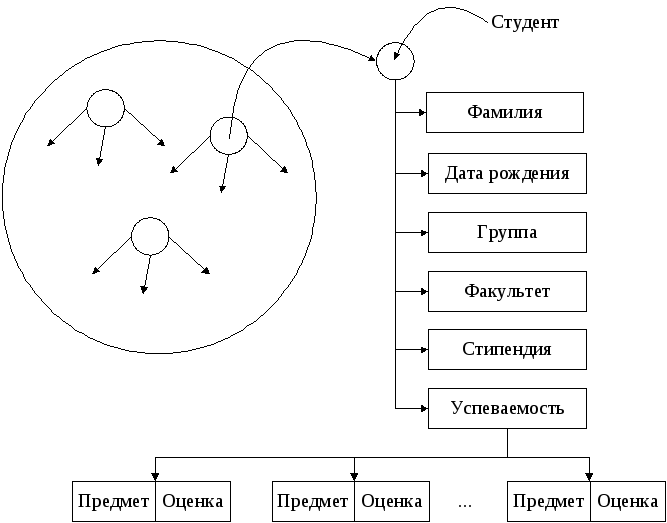

Рассмотрим предметную область "Успеваемость студентов МГТУ "Станкин"" (Рис. 3).

Рис. 3

Каждый отдельно взятый объект – это студент.

Атрибуты каждого студента: "Фамилия", "Дата рождения", "Группа", "Факультет", "Стипендия", "Успеваемость – оценка по предмету".

Экземпляры предметной области могут выглядеть так:

Студент: (Иванов И.И., 10.10.1987, Т-3-2, ТЕХН, 100,00, физика-50, матем-30)

Студент: (Иванов И.И., 10.10.1987, Т-3-2, ТЕХН, 100,00, физика-50)

Студент: (Петров А.В., 12.03.1987, Т-3-6, ТЕХН, 0,00, физика-20, химия-33)

В данном примере можно указать связи:

группа "Т-3-2" принадлежит факультету "ТЕХН"

первый студент "Иванов И.И." и второй "Иванов И.И." – один и тот же студент, а может быть – братья.

Опр. Информационная модель (внутренняя схема) предметной области – это описание предметной области, соответствующее программному обеспечению.

Прикладная программа, основываясь на внутренней схеме, отображает логику внешней информационной модели.

Опр. Физическая база данных – это совокупность данных, хранящихся на физических носителях информации в виде файлов.

Опр. Логическая модель данных определяется:

допустимой структурой данных и типами объектов, которые можно описать с помощью модели;

множеством допустимых операций над данными;

ограничениями для контроля целостности – непротиворечивости данных.

По-другому можно сказать, что логическая модель состоит из модели данных, модели представления данных и модели управления данными.

Логическая модель данных (статическая модель) необходима для создания физической модели хранения и обработки информации непосредственно на физическом носителе.

Модель визуального представления данных нужна для отображения данных и результатов запросов к ним на экране персонального компьютера или бумажном носителе в виде таблиц, форм, отчетов, диаграмм и т.п.

Модель управления данными (динамическая модель) представляет собой описание набора интерфейсных элементов, позволяющих изменять данные, содержащиеся в статической модели.

Опр. Система управления базой данных (СУБД) – комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования базы данных.

Функции СУБД:

обеспечить создателей программного обеспечения языковыми средствами описания и работы с данными;

поддержка логических моделей данных;

защита и согласованность данных при работе с ними нескольких пользователей (несанкционированный доступ, некорректные объявления, разрушения при сбоях оборудования и т.п.)

До появления СУБД все данные, которые содержались в компьютерной системе постоянно, хранились в виде отдельных файлов. Система управления файлами, которая обычно является частью операционной системы компьютера, следила за именами файлов и местами их расположения. В системах управления файлами модели данных, как правило, не использовались; эти системы ничего не знали о внутреннем содержимом файла. Для такой системы файл, содержащий документ текстового процессора, ничем не отличается от файла, содержащего данные, например о студентах.

Знание о содержимом файла – какие данные в нем хранятся и какова их структура – было уделом прикладных программ, использующих этот файл. Когда структура данных изменялась, например, добавлялся новый элемент, необходимо было модифицировать каждую из программ, обращающихся к файлу. Со временем количество файлов и программ росло, и на сопровождение существующих приложений приходилось затрачивать все больше и больше усилий, что замедляло разработку новых приложений.

Проблемы сопровождения больших систем, основанных на файлах, привели в конце 60-х годов 20 столетия к появлению СУБД. В основе СУБД лежала простая идея: изъять из программ определение структуры содержимого файла и хранить ее вместе с данными в базе данных.

На сегодняшний день существует 5 логических моделей баз данных:

Иерархическая;

Сетевая;

Реляционная;

Объектно-ориентрованная;

Объектно-реляционная.