- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Древесина и пластмассы - строительные материалы

- •1.1 Достоинства и недостатки древесины

- •1.2 Строение древесины и физические свойства

- •1.3 Механические свойства древесины

- •1. Древесина является анизотропным материалом.

- •3. На прочность древесины влияет ее влажность

- •4. На прочность древесины оказывает влияние температура

- •1.4. Работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб

- •Растяжение

- •Поперечный изгиб

- •Скалывание

- •1.5. Строительная фанера. Пиломатериалы

- •Пиломатериалы

- •Глава 2. Расчет и проектирование элементов деревянных конструкций

- •2.1. Основы расчета по предельным состояниям

- •2.2. Предельные состояния и расчёт центрально-растянутых стержней

- •2.3. Предельные состояния и расчёт центрально-сжатых стержней

- •2.4. Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов

- •2.5. Внецентренно - растянутые и растянуто - изогнутые стержни

- •2.6. Внецентренно-сжатые и сжато-изогнутые стержни

- •Глава 3. Соединение элементов деревянных конструкций

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Соединения на вырубках

- •3.3. Соединения на шпонках

- •3.5. Соединения на нагелях

- •3.6. Соединения на растянутых связях

- •3.7. Соединения на пластинчатых нагелях

- •3.8. Клеевые соединения

- •Глава 4. Строительные конструкции из древесины

- •4.1. Плоские сплошные деревянные конструкции. Общие сведения

- •4.2. Балки сплошного сечения усиленные подбалками

- •4.3. Консольно-балочные и неразрезные системы прогонов

- •4.4. Плоские сплошные деревянные конструкции на упруго-податлевых связях

- •4.5. Расчет стоек на продольный изгиб (центральное сжатие)

- •4.6. Балки дервягина (на пластинчатых панелях)

- •4.7. Расчет и конструирование клееных балок

- •Дощатоклееные балки

- •4.8. Конструирование и расчёт арок

- •4.9. Плоские сквозные конструкции. Общие сведения

- •4.10. Нижние пояса. Выбор материала.

- •4.11. Верхние пояса сквозных конструкций.

- •5. Заключение

- •Список источников

3. На прочность древесины влияет ее влажность

При

увеличении влажности от 0 до точки

насыщения волокон (![]() %)

прочность древесины уменьшается. Модуль

упругости Е также уменьшается,

относительная деформация

%)

прочность древесины уменьшается. Модуль

упругости Е также уменьшается,

относительная деформация![]() увеличивается. Во всех остальных случаях

на 1% изменения влажности прочность

изменяется на 3-5%. При увеличении влажности

свыше 30% прочность не изменяется.

увеличивается. Во всех остальных случаях

на 1% изменения влажности прочность

изменяется на 3-5%. При увеличении влажности

свыше 30% прочность не изменяется.

![]() ,

,

В12 – предел прочности при стандартной влажности (12%);

Вw – предел прочности при фактической влажности;

![]() -

коэффициент, который зависит от вида

напряженного состояния;

-

коэффициент, который зависит от вида

напряженного состояния;

W- фактическая влажность.

Эта формула справедлива от 8 до 23% влажности.

4. На прочность древесины оказывает влияние температура

Предел

прочности древесины при любой влажности

уменьшается при увеличении температуры,

но замороженная древесина хрупкая и

имеет низкое сопротивление ударному

изгибу. Стандартная температура для

испытания древесины на прочность равна

![]() (

(![]() ),

если температура другая, то производится

перерасчет по формуле

),

если температура другая, то производится

перерасчет по формуле

![]()

![]() (для

древесины сосны)

(для

древесины сосны)

![]() -

фактическая температура

-

фактическая температура

Перерасчет осуществляется в следующей последовательности:

по влажности

по температуре

В жаркую погоду наблюдается провисание конструкций. Для изготовления гнутых конструкций древесину пропаривают.

1.4. Работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб

Растяжение

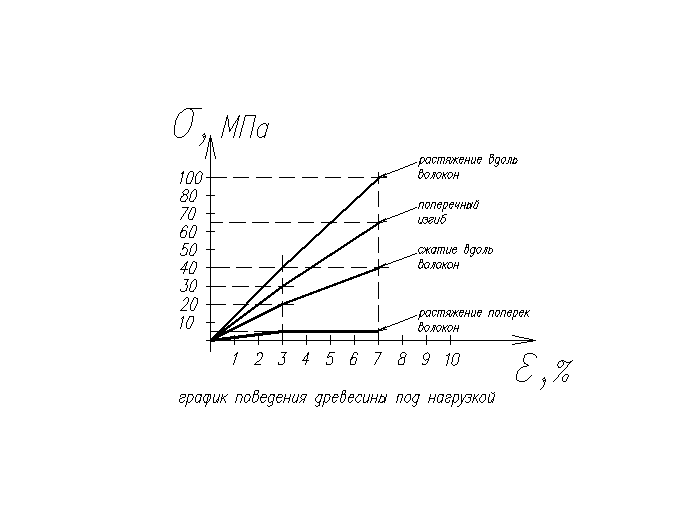

Максимальный предел прочности в стандартных образцах древесины наблюдается при растяжении вдоль волокон (100 МПа). Диаграмма растяжения до 40 МПа имеет незначительную кривизну и принимается прямой линией. Это значение принимается за предел пропорциональности, при котором определяется начальный модуль упругости.

Е=(1,1-1,4)*104 МПа

Значительное влияние на предел прочности при растяжении вдоль волокон оказывают пороки древесины (сучки, косослой). При размере сучка в ¼ стороны элемента предел прочности древесины при растяжении снижается более, чем на 70%. Отрицательное влияние на предел прочности оказывают концентраты напряжений (отверстия, врезки), в этом случае прочность элемента будет меньше, чем определяемая по площади нетто. То есть древесина в месте концентрата ведет себя как менее прочный материал. Это учитывается в расчетах путем введения коэффициента условия работы m0 = 0,8.

Предел прочности при растяжении поперек волокон в 12-17 раз ниже, чем вдоль волокон, такой низкий предел прочности объясняет большое влияние косослоя на прочность древесины

Епв = 400 МПа

Сжатие

Предел прочности при сжатии стандартных образцов в 2 – 2,5 раза ниже, чем при растяжении вдоль волокон. Диаграмма сжатия более прямолинейна, чем при растяжении с определенной погрешностью. Прямолинейным принимается участок с напряжением до 20 МПа. Сучок размером до 1/3 стороны элемента снижает предел прочности при сжатии на 30 – 40%, так как размеры сжатых элементов обычно назначают из условий устойчивости, а не из условия прочности. В металлодеревянных конструкциях сжатые элементы выполняют из дерева, а растянутые – из металла, это делают с целью повышения надежности.

Поперечный изгиб

При поперечном изгибе в элементе имеются 2 зоны: сжатия и растяжения; и как следствие, значение предела прочности при поперечном изгибе занимает промежуточное значение между растяжением и сжатием вдоль волокон (75 МПа)

Смятие

Это напряженное состояние элемента на поверхности, воспринимающей нагрузку. Смятие древесины происходит вдоль волокон, поперек волокон и под углом. При стандартных испытаниях на сжатие вдоль волокон малых образцов, имеющих хорошо приторцованные поверхности, обычно не наблюдается снижения сопротивления в результате смятия торцов. Для практических целей нормы проектирования не дают различие между прочностью на сжатие вдоль волокон и смятие вдоль волокон. Таким образом, предел прочности смятия вдоль волокон принимается также, как и Rсвр = 44 МПа.

Древесина сжатию и смятию поперек волокон сопротивляется значительно слабее, чем сжатию вдоль волокон. Предел прочности смятию поперек волокон находится в диапазоне Rсмвр =2,8 - 4,5 МПа. Предел прочности как характеристика теряет свою определенность, поскольку при увеличении нагрузки происходит спрессовывание древесины без нарушения ее сплошности. Поэтому за нормируемый предел прочности принимаются значения допустимых в эксплуатации деформаций.

Для смятия поперек волокон хвойных пород наблюдается две типичные диаграммы σ - ε (рис. 1.7).

Рис.

1.7. Диаграмма деформирования древесины

при смятии

по

радиальной и тангентальной плоскостям

Диаграмма смятия поперек волокон в радиальном направлении характеризуется тремя этапами. На первом этапе (АВ) происходит сжатие годовых слоев ранней древесины, и участок диаграммы почти прямолинейный. Второй этап (ВС) характеризуется смятием оболочек клеток ранней древесины.

Этот этап работы древесины не требует больших усилий, и на диаграмме наблюдается участок, слегка наклоненный к оси абсцисс. Третий этап (СД) протекает за счет сжатия клеток поздней древесины, т.е. уплотнения древесного вещества. Поэтому древесина вновь приобретает способность сопротивляться действию нагрузки, и, как правило, разрушения древесины не происходит.

При сжатии поперек волокон в тангентальном направлении характерна одноэтапная диаграмма. Усилия воспринимаются одновременно ранними и поздними зонами годичных слоев. Нагружение завершается зачастую разрушением древесины.

У древесины лиственных пород при сжатии, как в радиальном, так и в тангентальном направлениях, имеет место диаграмма с тремя этапами.

Сопротивление древесины на местное смятие выше, чем при смятии по всей поверхности. Повышение происходит в основном за счет распределения напряжений на большую поверхность в направлении вдоль волокон, благодаря поддерживающему влиянию не нагруженных соседних волокон, работающих при этом на растяжение.