- •Глава I. Психологические основы трудовых отношений § 1. Поведение человека в организации и типы сотрудников

- •Типы сотрудников

- •Основные характеристики манипуляторов и актуализаторов

- •§ 2. Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении

- •2.1. Типология темперамента и акцентуаций характера

- •2.2. Характеристика психосоциотипов

- •Цифровой тест «социотип» (в. Мегель, а. Овчаров)

- •Практикум: приложение к главе 1 вопросник для выявление доминирующего инстинкта

- •Ассоциативные тесты по определению доминирующего инстинкта

- •Опросник айзенка по определению темперамента

- •Опросник шмишека

- •Глава II. Формирование групп в организации и управление коллективом § 1. Формирование групп

- •§ 2. Классификация групп

- •§ 3. Социальная и социально-психологическая структура группы

- •§ 4. Малые группы

- •§5. Основные характеристики коллектива, его формирование и управление

- •§ 6. Эффективность работы группы

- •Практикум: приложение к главе II тест «групповые роли» Указания

- •ГлаваIii. Лидерство и руководство § 1. Лидерство

- •§ 2. Теории лидерства и стили управления

- •§ 3. Психологические требования к менеджеру

- •§ 4. Главный руководитель в организации

- •§ 5. Мышление руководителя и принятие решения

- •§ 6. Руководитель и его время

- •Основные правила планирования времени

- •Вспомогательные вопросы для планирования работы в течение недели

- •Временной принцип Парето (соотношение 80:20)

- •Принцип эйзенхауэра

- •От задач несущественных и несрочных следует воздерживаться! организация дня

- •Время для себя (1 час)!

- •20. Обзор истекшего дня (самоконтроль).

- •§ 7. Делегирование полномочий

- •Основные правила (техника) делегирования

- •20 Критериев правильного делегирования:

- •§ 8. Распорядительная деятельность

- •§ 9. Критерии оценки эффективности руководства

- •Психологический практикум для руководителя: приложение к главеIii тест «рискованный ли вы человек?»

- •Тест «решительны ли вы?»

- •Обязательный ли вы человек?

- •Методика «ценностные ориентации» м. Рокича

- •С п и с о к а

- •С п и с о к б

- •Опросник для диагностики способности к эмпатии (а. Мехрабиен, н. Эпштейн)

- •Опросник уск

- •Тест «лидер или администратор?» (е. Жариков)

- •Тест для риск-тейкеров (по с. Ф. Макарову)

- •Социально-психологический практикум для руководителя (разрешение практических ситуаций)

- •Решение ситуаций

- •Анкета «мое рабочее время»

- •Анализ временных потерь

- •Тест «стереотипы мышления»

- •Упражнение

- •Как бороться с ложными стереотипами

- •Ключи к упражнению

- •Тест «оцените свои предпринимательские способности»

- •Результаты

- •Тест «оцените ваш потенциал менеджера»

- •Тест « ваш стиль работы с бумагами»

- •Тест «комплекс угрожаемого авторитета»

- •Изучение сплоченности коллектива (показатели ценностно-ориентационного единства) Методика р. О. Немова

- •Изучение психологического климата коллектива

- •Тест «исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» (методика к. Томаса)

- •Инструкция

- •Тест «стили руководства»

- •Тест «жесткий ли вы руководитель?»

- •Глава IV. Коммуникация в организации §1. Коммуникационный процесс

- •§ 2. Вербальные и невербальные средства общения

- •§ 3. Синтоническая модель общения

- •§ 4. Манера общения, взаимодействия с людьми

- •Примеры:

- •Отношения людей при общении

- •«Я-высказывания»

- •§ 5. Виды и техника слушания

- •Виды слушания

- •§ 6. Наши собеседники

- •§ 7. Деловая беседа

- •§ 8. Деловые переговоры

- •§ 9. Деловые совещания и оценка деловых качеств подчиненных

- •§ 10. Деловые дискуссии

- •10 — Помогать группе прийти к согласованному мнению;

- •Правила, которые помогут вам убедить собеседника

- •Законы аргументации и убеждения

- •§ 11. Публичная (ораторская) речь

- •§ 12. Работа с деловой корреспонденцией

- •Практикум: приложение к главе IV. Шесть основных заповедей делового этикета

- •4. Думайте о других, а не только о себе.

- •Тест «ведущая репрезентативная система»

- •Определение системы модальностей собеседника

- •Задание «сенсорная острота»

- •Задание «сенсорная чувствительность»

- •Задание «пристройка дыханием»

- •Тест «умеете ли вы слушать?»

- •Глава V. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией

- •Как мыслительные (л) и чувствующие (э) ведут себя во время конфликта:

- •Как ведут себя при конфликте экстраверты (е) и интроверты (I):

- •Как ведут себя при конфликте решающие (р) и воспринимающие (в):

- •Краткие рекомендации по разрешению конфликтов

- •Выход из конфликта... Как этого лучше достичь?

- •11 Табу в конфликтной ситуации

- •ГлаваVi. Стрессы и управление эмоциональными состояниями

- •Четыре совета, помогающие справиться со стрессом

- •1. Знайте свои сильные стороны.

- •2. Стремитесь получить поощрение.

- •3. Уравновешивайте ваши предпочтения.

- •4. Принимайте конфликт как неизбежность.

- •Рекомендуемая литература

- •Содержание

§ 11. Публичная (ораторская) речь

Важно все: и содержание, и интонация, и манера изложения, и жесты, и мимика. Необходимо помнить, что почти половина информации передается через интонацию. Одни и те же слова, сказанные по-разному, могут привести к противоположным результатам. Говорить следует достаточно громко, ясно, отчетливо, выразительно и просто, чтобы обеспечить доходчивость, не монотонно, но и не усыпляющими «волнами» (то выше, то ниже). Эмоциональность выступления должна соответствовать содержанию и учитывать ситуацию. Не нужно стремиться к громкости за счет голосовых связок, необходимо научиться использовать резонаторы: полость рта, носоглотку, лобные пазухи, грудную клетку.

Необходимо научиться правильно дышать для регулировки дыхания в процессе выступления. Неподготовленный человек страдает от острого кислородного голодания; у него раздуваются вены, краснеет лицо, выступает пот, учащается дыхание и пульс. Чтобы избежать подобного, необходимо работать над постановкой голоса и дыхания, научиться без ненужных пауз, незаметно между звуками делать вдохи.

Максимальная эффективность достигается при гармонии мысли и слова, обеспечивающей логическую перспективу речи и ясность в сочетании с простотой изложения. Чем суше и абстрактнее изложение, ниже его эмоциональность, тем слабее восприятие выступления. Но эмоциональность не ограничивается внешними проявлениями, важны внутренняя сила и убежденность, которые могут быть подкреплены только внутренней потребностью высказаться, вызванной деловой необходимостью. Недопустимы поучения и нравоучения, но нельзя и льстить аудитории.

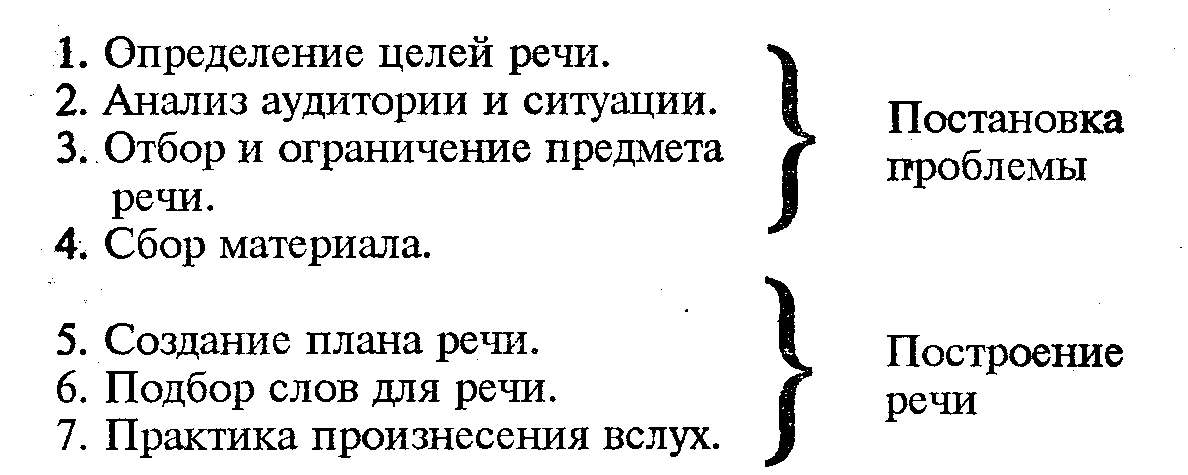

Вот примерно семь существенных моментов речевой подготовки:

Говорящий должен принимать во внимание людей, которые будут составлять его аудиторию. Представление об образовании, профессии, возрасте аудитории —это лишь начальные сведения. Они могут помочь сделать из слушателей заинтересованных собеседников. Люди любят, когда к ним обращаются лично, как к партнерам в разговоре. Непринужденность позы, умение смотреть аудитории в глаза, гибкость и задушевность интонации, шутка и многое другое помогут создать ощущение равновесия и комфорта, вызовут доверие слушающих. Внимание, несомненно, должно поддерживаться на протяжении всей речи, но завоевать его мы обязаны с самого начала. Методы, наиболее часто используемые ораторами для окончания речи:

1. Вызов или обращение.

2. Вывод.

3. Цитата.

4. Иллюстрация.

5. Побуждающий стимул.

6. Личное намерение.

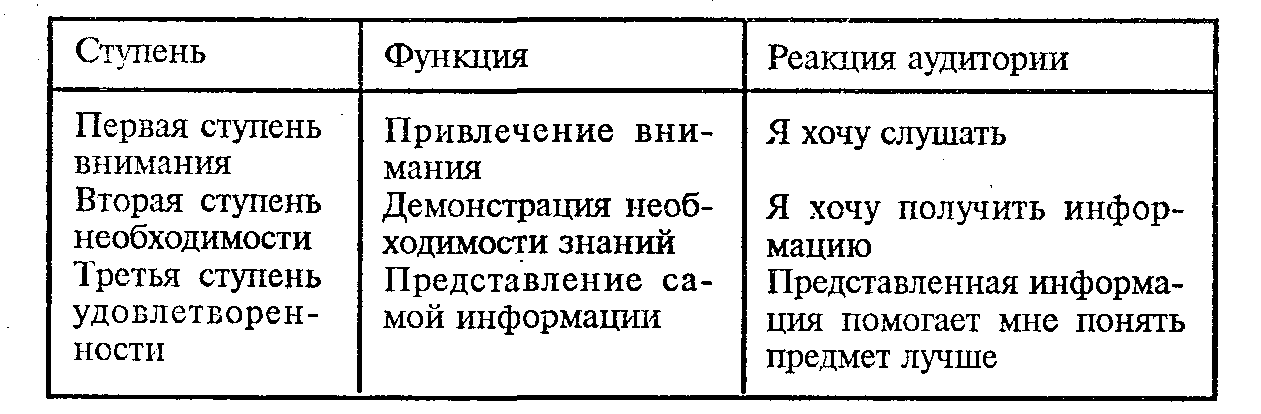

Существует три ступени последовательности информативной речи (табл. 4.2)

Таблица 4.2

Зрители видят больше, чем слышат, и доверяют глазам больше, чем ушам. Глаза быстрее замечают любую диспропорцию между позой оратора и тем, что он говорит. Через визуальное восприятие аудитория получает первое впечатление об ораторе — его искренности, доброжелательности, энергичности. Многократное незначительное пожатие плечами или экспрессивное движение рукой обнаруживает больше, чем сотни слов. Естественность позы поможет аудитории больше внимания уделять тому, что оратор говорит, а не тому, как он выглядит. Простое правило: не только имейте, что сказать, но и желайте сказать это. Искренность речевого намерения поможет вам добиться физической выразительности, избежать сутулости, застывшей позы или манерных движений.

Внимательно слушающие люди обычно сидят на краешках стульев, пожирая вас глазами. Слушатели, внимание которых не захвачено выступающим, обычно зевают, смотрят в окна, ерзают на местах. Контролируя поведение слушателей, вы можете определить, какая корректировка, какие дополнения и изменения нужно сделать, что следует изъять из текста вашего выступления. В процессе приобретения практического опыта вы сможете с большей пользой для себя использовать информацию, полученную вами в процессе визуального взаимодействия с аудиторией.

А.Монро приводит следующие типы ораторов, чья речевая манера далека от совершенства:

— актерствующий краснобай, говорящий больше для демонстрации собственной персоны, чем для общения;

— прорицатель (оракул), демонстрирующий, что знает все и также больше заботящийся об аплодисментах, чем о понимании;

— отшельник, игнорирующий аудиторию;

— виноватый оратор, стыдящийся того, что он говорит;

— болтун, подавляющий аудиторию словесным потоком.

Естественность и непринужденность выступления, размышление и выбор, рождение слова «на глазах аудитории» очень важны. Не помеха ли этому столь тщательная подготовка, о которой говорилось выше? Ответ всегда однозначен: чем основательнее подготовка оратора к выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им акт творения речи. Не следует, предупреждают все речеведы в один голос, выучивать заранее текст выступления. Это чаще всего выливается в неестественное, негибкое изложение. Оратор имеет склонность к поспешности, произносит слова, не обдумывая их значения. Кроме того, метод заучивания текста плох тем, что не дает возможности вносить изменения, требующиеся для адаптации речи к реакции аудитории. Метод чтения выступления такой же негибкий, как и метод запоминания, и также создает барьер между говорящим и аудиторией. Поскольку глаза говорящего должны быть прикованы к записям, он не может смотреть на своих слушателей, а лишь бросает на них быстрые взгляды. Если он не обладает особыми навыками чтения с листа, то не может использовать и достаточную голосовую гибкость, интонационное богатство, отличающее живую речь. В некоторых специфических ситуациях, однако, не обойтись без записей, поскольку требуется тщательный подбор слов. Взять, например, послание президента конгрессу или научный доклад. В таких случаях оратору рекомендуется заранее попрактиковаться в чтении, чтобы добиться живости и разнообразия изложения. Но по возможности советуют избегать чтения с листа как неэффективного и формального метода.

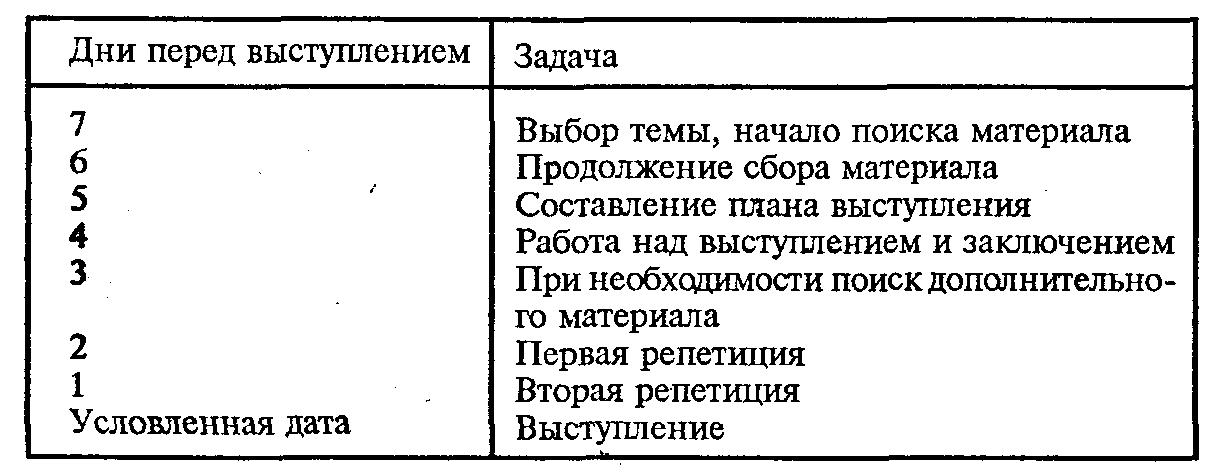

Большинство хороших ораторов использует метод импровизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно планируется, но слова, никогда не заучиваются на память. Вместо этого оратор откладывает план-конспект и практикуется в громком произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу двух зайцев: речь его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конечно, более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной. Табл. 4.3 рассчитана на большинство коротких выступлений.

Таблица 4.3

Много полезных советов приводит Дейл Карнеги. Выберем из них некоторые, наиболее актуальные для деловых переговоров, бесед или выступлений.

Проявляйте уверенность. Данное положение Д. Карнеги обосновывает ссылкой на психолога У. Джеймса: «Кажется, что действие следует за чувством, но на самом деле действие и чувство сочетаются: управляя действием, которое находится под более непосредственным контролем волн, мы можем косвенно управлять чувством, не находящимся под этим контролем». Важно быть уверенным в себе (для чего необходимо владеть материалом с большим запасом), но не быть самоуверенным.

Старайтесь выглядеть опрятно и изящно. Это повышает самоуважение, укрепляет уверенность в себе и вызывает уважение слушателей. Улыбайтесь и старайтесь вызвать положительную реакцию.

Из рекомендуемых обобщенных планов выступлений для делового общения больше всего подходит следующий:

изложение фактов (краткое освещение ситуации);

высказывание соображений, вытекающих из них, или конкретных предложений по существу;

приглашение к сотрудничеству или действиям.

Предшествовать этому может привлечение внимания и возбуждение интереса, а в завершение можно раскрыть мотивы, побуждающие людей к действию.

Начало выступления наиболее трудно. Вступление должно быть кратким (одно или два предложения). Можно обойтись и без него. Не начинайте выступление слишком формально и не показывайте, что вы слишком тщательно его готовили. Свобода, непреднамеренность и естественность тона ведут к успеху.

Концовка речи — самый стратегически важный элемент, который помнится дольше всего. Заканчивая, не говорите о том, что вы заканчиваете, но не оставляйте речь незавершенной. Можно предложить такие варианты концовок: призвать к действию, сделать слушателям подходящий комплимент, вызвать смех, процитировать подходящие поэтические строки, создать кульминацию и т. п. Подготовьте хорошие начало и конец и свяжите их. Возможно краткое резюме высказанных положений.

Важно не только то, что вы говорите, но и как вы говорите. Если смотреть поверх слушателей или на пол, то беседа или публичное выступление будут «убиты». Хорошее выступление — это разговорный тон и непосредственность. Рекомендуется акцентировать наиболее важное ударением, силой звука, изменением темпа или паузами.

Очень важно и трудно быть ясным; используйте для этого ассоциации и сравнения. Избегайте специальных терминов, если не все слушатели связаны с вашей профессией. Используйте зрительное восприятие слушателей как с помощью иллюстраций или экспонатов, так и вызывая образность представления. Для этого старайтесь быть более конкретным и определенным. Абстрактные суждения и утверждения сопровождайте примерами. Можно повторять главные мысли, но не следует употреблять дважды одни и те же фразы. Не пытайтесь затронуть слишком много вопросов, особенно если выступление небольшое. В небольшом выступлении невозможно должным образом рассмотреть больше одного-двух вопросов. Не употребляйте избитых слов, выражений и сравнений. Создавайте свои собственные сравнения. Будьте своеобразны.

Подведем итог. Публичная (ораторская) речь должна быть публичным мышлением; диалогичной (скрытой формой диалога); ситуативной и реактивной (управляемой обратной связью); спланированной и организованной предварительно, но откорректированной и окончательно сформированной в процессе выступления; проблемной; развернутой менее, чем письменная, но больше, чем устная; необратимой во времени (как и устная речь); простой по конструкции фраз; построенной не по нормам и правилам литературного языка и грамматики, а по законам устной речи; доходчивой, образной и эмоциональной.

Важным элементом публичного выступления являются ответы на вопросы. Никогда не уклоняйтесь от ответов; если не знаете, то попросите спрашивающего зайти к вам и подготовьте ответ.