- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Глава 1. Общие сведения по геодезии

- •1.2. Роль геодезии в народном хозяйстве и обороне страны

- •1.3. Связь геодезии с другими научными дисциплинами

- •Глава 2. Сведения о фигуре земли и системах координат, применяемых в геодезии

- •2.2. Основная уровенная поверхность. Геоид. Эллипсоид.

- •2.3. Расчёт размеров участка сферической (уровенной) поверхности Земли для обобщения её до горизонтальной плоскости

- •2.4. Определение положения точек земной поверхности и применяемые для этого в геодезии системы координат

- •2.4.1. Метод проекций в геодезии. Величины, подлежащие измерению

- •2.4.2. Понятия о плане, карте, профиле линии местности

- •2.4.3. Астрономические и геодезические координаты.

- •2.4.4. Влияние кривизны Земли на определение высот точек

- •2.4.5. Проекция Гаусса – Крюгера*. Зональная и условная

- •2.4.6. Зональная система плоских прямоугольных координат

- •2.4.7. Условная система прямоугольных координат на плоскости

- •Глава 3. Ориентирование линий

- •3.5. Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

- •Глава 4. Элементы теории погрешностей геодезических измерений

- •4.1. Общие сведения об измерениях

- •4.2. Погрешности результатов измерений

- •4.3. Задачи теории погрешностей измерений

- •4.4. Равноточные измерения

- •4.4.1. Вычисление наиболее точного по вероятности значения

- •4.4.2. Оценка точности результатов ряда равноточных измерений.

- •4.4.3. Оценка точности функций измеренных величин

- •4.4.4. Оценка точности результатов ряда двойных равноточных измерений

- •4.4.5. Примеры оценки точности результатов равноточных измерений одной величины и функций независимо измеренных величин

- •4.5. Неравноточные измерения

- •4.5.1. Общая арифметическая середина. Веса результатов измерений

- •4.5.2. Средняя квадратическая погрешность единицы веса

- •4.5.3. Средняя квадратическая погрешность и вес общей арифметической середины

- •4.5.4. Вычисление весов функций независимых аргументов

- •4.5.5. Порядок математической обработки результатов неравноточных измерений

- •Глава 5. Измерения в геодезии

- •5.1.1. Принцип измерения горизонтального угла

- •Основные оси теодолита:

- •Основные плоскости теодолита:

- •5.1.2. Эксцентриситет алидады, исключение его влияния на отсчёт по лимбу

- •5.1.3 Уровни геодезических приборов

- •5.1.4. Зрительные трубы геодезических приборов

- •Основные характеристики зрительных труб

- •Параллакс сетки нитей, его устранение

- •5.1.5. Отсчетные устройства

- •5.1.6 Вертикальный круг.

- •Теория вертикального круга

- •5.1.7. Поверки и юстировка теодолита

- •5.1.8. Измерение горизонтальных углов

- •Измерение одиночного горизонтального угла способом приёмов

- •Собственно измерение горизонтального угла

- •Программа наблюдения направлений

- •Журнал измерения горизонтальных углов

- •Проложение теодолитных ходов

- •Глава 6. Нивелирование

- •6.1. Геометрическое нивелирование

- •Способ геометрического нивелирования - "из середины"

- •Способ геометрического нивелирования - "вперёд"

- •6.2. Поверки и юстировка нивелира с уровнем при трубе

- •6.3. Определение разности пяток нивелирных реек.

- •Глава 7. Линейные измерения

- •7.1. Измерение расстояний нитяным дальномером

- •7.2.1. Компарирование землемерной ленты (рулетки)

- •7.2.2. Обозначение отрезков линий на местности

- •7.2.3. Собственно измерение длин линий.

- •Глава 8. Геодезические работы при изыскании и строительстве автомобильных дорог

- •8.1. Понятие о трассе

- •8.2. Круговые и переходные кривые на трассе

- •8.3. Трассирование

- •8.4. Детальная разбивка кривых

- •8.5. Составление профилей

- •Литература

- •Оглавление

5.1.4. Зрительные трубы геодезических приборов

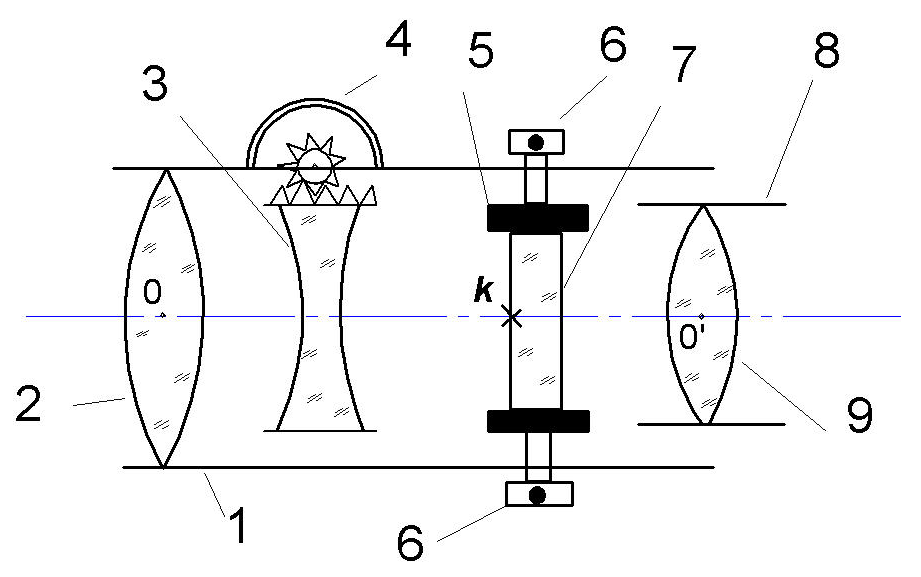

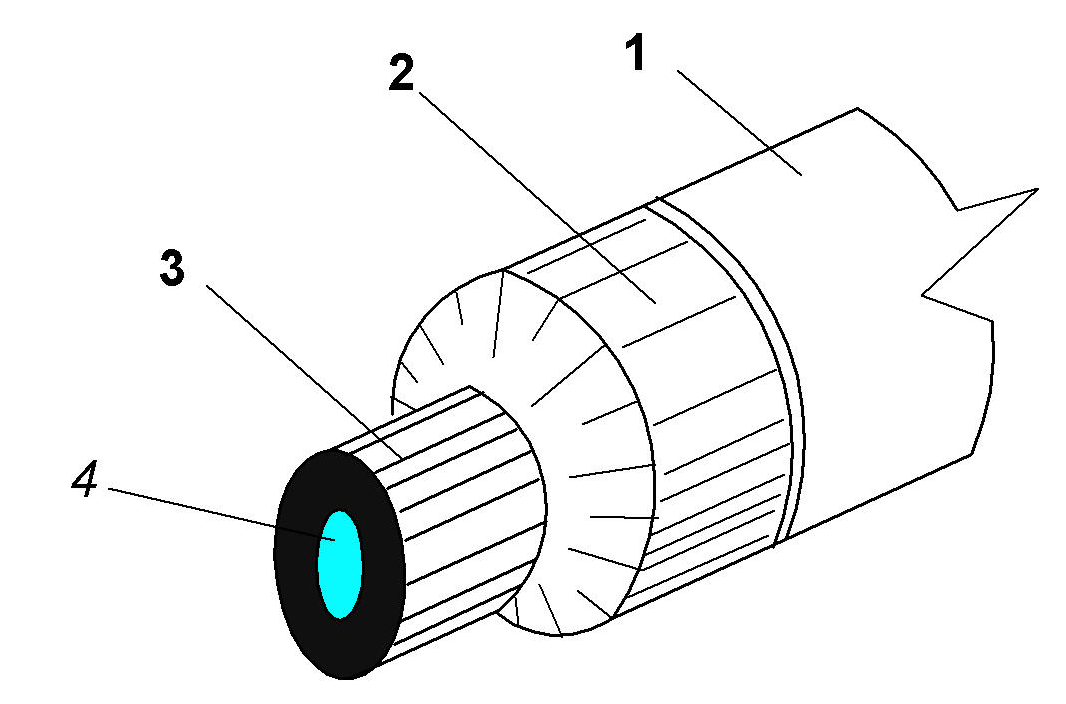

Зрительная труба - предназначена для визирования на удаленные наблюдаемые цели. Различают астрономические и земные зрительные трубы. Первые дают увеличенное, мнимое, обратное, вторые - увеличенное мнимое и прямое изображение рассматриваемых предметов. Как те, так и другие могут быть с наружным, так и с внутренним фокусированием. Устройство зрительной трубы с внутренним фокусированием, имеющей постоянную длину, представлено на рис. 5.7. Ход лучей в зрительной трубе – на рис. 5.8.

Рис. 5.7. Устройство зрительной трубы:

1 - объективная часть, 2 – объектив, 3 – фокусирующая линза, 4 – кремальера (механизм перемещения фокусирующей линзы), 5 – диафрагма сетки нитей, 6 - исправительные винты, 7 - сетка нитей, 8 - окулярная часть, 9 - окуляр, k - точка пересечения нитей сетки.

Рис. 5.8. Ход лучей в зрительной трубе

- 72 -

Предмет АВ, расположенный за двойным фокусным рас-стоянием, рассматривается через объектив 2 (рис. 5.7). Его изображение аb (рис. 5.8) будет действительным, обратным и уменьшенным, однако встроенным в зрительную трубу окуляром 9 увеличится. В результате чего получается мнимое и увеличенное изображение a'b' наблюдаемого предмета.

Сетка нитей. В окулярной части зрительной трубы вблизи переднего фокуса окуляра закреплена сетка нитей - плоско-параллельная стеклянная пластина 7 (рис. 5.7), с нанесенными на ней штрихами (нитями). Виды сеток могут быть разные; в технических теодолитах применяется сетка нитей, показанная на рис. 5.9.

Рис.5.9. Сетка нитей зрительной трубы:

1 - корпус зрительной трубы; 2 - диафрагма сетки нитей; 3 - горизонтальные исправительные винты; 4 - винты крепления окуляра к корпусу трубы; 5 - горизонтальные исправительные винты; 6 - вертикальная нить; 7 - верхняя дальномерная нить; 8 - средняя горизонтальная нить; 9 - биссектор нитей; 10 - нити биссектора; 11 - нижняя дальномерная нить.

Основные характеристики зрительных труб

1. Оси в зрительной трубе:

геометрическая - прямая, проходящая через центры поперечных сечений объективной и окулярной частей зрительной трубы;

оптическая - прямая, соединяющая оптические центры объектива и окуляра;

визирная - прямая, проходящая через оптический центр объектива и точку k(см. рис. 5.7) пересечения нитей сетки нитей зрительной трубы.

- 73 -

2. Увеличение зрительной трубы (V×) - отношение угла (β), под

которым предмет виден в зрительную трубу (см. рис. 5.9), к

углу (α ), под которым он виден невооружённым глазом, т.е.

![]() .

.

3. Поле зрения зрительной трубы - пространство, видимое в окуляр зрительной трубы при неподвижном её положении. Характеризуется углом (ε) поля зрения (рис. 5.10).

4. Точность визирования - средняя квадратическая погрешность

(![]() )

совмещения линии визирования с

наблюдаемой точкой

)

совмещения линии визирования с

наблюдаемой точкой

местности - визирной целью. При благоприятных внешних усло-

виях её определяют из соотношения

![]() .

.

Рис. 5.10. Поле зрения зрительной трубы:

l - длина проекции диаметра (p) диафрагмы fq сетки нитей на вехе (рейке),

k - точка пересечения нитей сетки нитей зрительной трубы, d - расстояние от

прибора до вехи, fоб. - фокусное расстояние объектива.

Из рисунка видно, что

![]() .

Из практики и теоретических расчётов

диаметр (p)диафрагмы сетки

.

Из практики и теоретических расчётов

диаметр (p)диафрагмы сетки

- 74 -

нитей выбирают равным

![]() .

С учётом этого предыдущая формула примет

вид

.

С учётом этого предыдущая формула примет

вид![]() .

.

Подготовка зрительной трубы для наблюдений:

- навести зрительную трубу на светлый фон* (небо, стена, экран),

- установить зрительную трубу по глазу наблюдателя - вращением диоптрийного кольца 3 (рис. 5.11) окуляра 4 достичь чёткого изображения нитей сетки нитей,

Рис. 5.11. Окулярная часть зрительной трубы:

1 - корпус зрительной трубы, 2 - крышка исправительных винтов сетки нитей и крепёжных винтов окуляра, 3 - диоптрийное кольцо окуляра, 4 - окуляр зрительной трубы.

- навести зрительную трубу на визирную цель,

- установить зрительную трубу по предмету - вращением кре- мальеры достичь чёткого изображения цели.

Рис. 5.12. Параллакс сетки нитей:

п - предметная плоскость, k - точка пересечения нитей сетки нитей зрительной трубы, VV' - визирная ось.

___________

* Нельзя наводить трубу на Солнце - это может привести к потере зрения!

- 75 -