НЕДЕЛЯ 17. Система и многообразие органического мира

Отдел Бурые водоросли

Отдел Бурые водоросли объединяет около 1500 видов исключительно многоклеточных морских организмов. Окраска слоевища, обусловленная хлорофиллом и каротиноидами, варьирует от зеленовато-оливковой до т¸мно-бурой. К субстрату бурые водоросли прикрепляются с помощью специальных выростов — ризоидов. Они имеют самое сложное строение среди всех водорослей, а их органы полового и бесполого размножения, в отличие от всех остальных водорослей, могут быть многоклеточными. Запасное вещество — растворимый углевод ламинарин, накапливающийся в цитоплазме. Размножаются бурые водоросли веге-

тативно, бесполым или половым способом. Для них характерно чередование бесполого и полового поколений с преобладанием первого

âжизненном цикле.

Êданному отделу принадлежат ламинария (рис. 108), фукус пузыр- чатый, саргассум и макроцистис.

Ламинария, или «морская капуста», — бурая водоросль с талломом, на котором пластинчатые «листья» прикрепляются к простому или разветвл¸нному «стволу». Длина некоторых ламинарий может достигать до 20 м. Она накапливает значительное количество питательных веществ и йода, поэтому во многих странах е¸ употребляют в пищу и даже разводят искусственно.

Бурые водоросли играют важную роль в морских экосистемах — они являются важнейшими поставщиками органического вещества и дают приют многим видам организмов. Бурые водоросли широко использу-

Рис. 108. Ламинария ются в пищу, для изготовления лекарственных препаратов, получения йода и т. д.

Отдел Диатомовые водоросли

Отдел объединяет около 20 тыс. видов одноклеточных и колониальных организмов, имеющих кремнез¸мный панцирь. Размеры тела диатомовых водорослей составляют в среднем около 0,02–0,05 мм. Панцирь имеет две створки: верхнюю и нижнюю. Наличие каротиноидов, маскирующих хлорофилл, обусловливает грязно-ж¸лтую окраску. Основным запасным веществом являются полисахариды хризоламинарин и волютин, реже — масло. Размножение осуществляется бесполым и половым способами. Диатомовые водоросли преобладают в морских и пресноводных экосистемах, обитают в почве.

Характерные представители: пиннулярия, навикула, цимбелла, мелозира и др. Диатомовые водоросли играют важную роль в водных экосистемах, поскольку служат

основным кормом для значительного количества водных организмов, в том числе молодняка многих рыб. По питательной ценности они не уступают пищевым растениям. Отмирая, эти водоросли опускаются на дно и служат пищей для бактерий и простейших. Они также имеют исключительное значение в осадконакоплении, образуя диатомовые илы. Они используются в качестве абразивного и поглощающего материала, а также фильтра. Панцири диатомей также используются в геологии и палеонтологии в качестве «руководящих ископаемых», по которым можно датировать возраст горных пород и останков, найденных в них.

Отдел Зелёные водоросли

К отделу Зел¸ные водоросли относят 20–25 тыс. видов водорослей с преимущественно зел¸ной окраской таллома вследствие преобладания хлорофилла. Представлены одноклеточ- ными, колониальными и многоклеточными формами. Многоклеточные зел¸ные водоросли могут иметь нитчатый или пластинчатый таллом. Основное запасное вещество — крахмал. Размножаются бесполым, вегетативным и половым способами. Заселяют все возможные экологические ниши: сол¸ные и пресные водо¸мы, почву, камни, ледники, гейзеры и пр.

170

Характерными представителями зел¸ных водорослей являются хламидомонада, вольвокс, хлорелла, спирогира, улотрикс и ульва. К ним же относят и эвглену зел¸ную.

Хламидомонада — одноклеточная зел¸ная водоросль, обитаю- |

|

|

|

|

|

щая во всех пресных водо¸мах и временных водо¸мах (рис. 109). |

|

6 |

|||

Е¸ клетка имеет грушевидную форму и снабжена двумя жгути- |

|

1 |

|

||

ками. Единственный хлоропласт хламидомонады имеет чаше- |

2 |

5 |

|||

видную форму. В передней части клетки находится красный |

|||||

|

|

|

|

||

«глазок», который ориентирует хламидомонаду на свет. Две со- |

3 |

|

|

|

|

кратительные вакуоли удаляют из клетки излишнюю воду. При |

|

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

||

неблагоприятных условиях хламидомонады теряют жгутики, |

4 |

|

|

|

|

покрываются слизистыми капсулами и переходят в состояние |

|

|

|

|

|

покоя. Размножаются хламидомонады бесполым и половым спо- |

|

|

Рис. 109. Хламидомонада: |

||

собами. При бесполом размножении в результате двух митотиче- |

1 |

|

|||

ских делений клетки образуются четыре подвижные зооспоры, |

|

— «глазок»; |

|||

2 |

|

— ядро; |

|||

служащие для расселения. Половое размножение сопровождает- |

3 |

|

— хлоропласт; |

||

ся формированием в материнских клетках похожих на зооспоры |

4 |

|

— пиреноид; |

||

5 |

|

— сократительные вакуоли; |

|||

гамет со жгутиками, которые затем сливаются. Из зиготы хла- |

|

||||

6 |

|

— жгутики |

|||

мидомонад в результате мейоза образуется сразу четыре гаплоидных дочерних особи. Хламидомонады широко используются в лабораторных исследованиях.

Хлорелла — одноклеточная пресноводная водоросль, клетка которой имеет сферическую форму. Хлореллы встречаются в пресных и морских водо¸мах, на коре деревьев, в почве

èдругих влажных местах обитания. Размножение хлорелл осуществляется бесполым способом. Благодаря высокой эффективности использования солнечного света (до 12%), накоплению белка и быстрому росту культуры они используются в лабораторных исследованиях

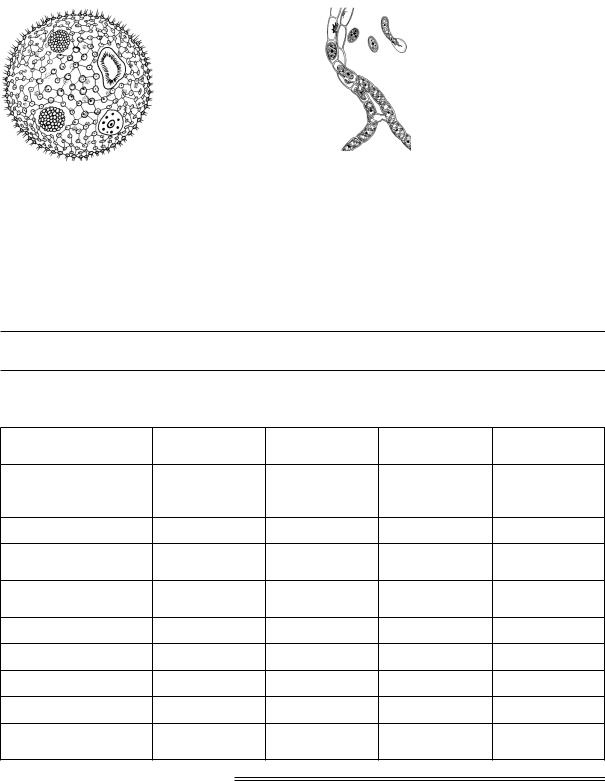

èдля обеспечения жизнедеятельности экипажей космических станций и подводных лодок. Вольвокс — колониальная зел¸ная водоросль сферической формы (рис. 110). Е¸ клетки

расположены в слое слизи, а внутреннее пространство колонии полое. Клетки вольвокса соединены между собой цитоплазматическими мостиками и делятся на две группы: вегетативные и генеративные. Вегетативные клетки похожи по строению на клетки хламидомонады, они осуществляют процесс фотосинтеза, но не могут принимать участия в размножении, тогда как генеративные клетки выполняют только эту функцию. Вольвоксы размножаются вегетативным и половым способами. При вегетативном размножении генеративная клетка делится несколько раз с образованием дочерней колонии, которая затем выпадает вовнутрь материнской и освобождается только после е¸ гибели. При половом размножении в других генеративных клетках формируются гаметы, сливающиеся с образованием зиготы. В зиготе образуется одна зооспора, которая после многократных делений превращается в новую колонию. Обитает вольвокс в пресных водо¸мах.

Спирогира — многоклеточная нитчатая пресноводная водоросль со спирально закрученными хлоропластами лентовидной формы (рис. 111). Размножается спирогира вегетативно (частями нити) и половым способом. Половой процесс у спирогиры называется конъюгацией. При конъюгации две нити спирогиры подходят друг к другу, их клетки формируют конъюгационные мостики, по которым содержимое клеток одной нити перетекает в другую и сливается с е¸ клетками с образованием зиготы (рис. 112). После периода покоя в зиготе происходит мейоз, и из единственной выжившей споры развивается новая особь.

Улотрикс — небольшая (до 10 см) многоклеточная нитчатая водоросль, образующая сплошные дерновины на подводных предметах в реках и ручьях. Слоевище улотрикса прикрепляется к субстрату с помощью вытянутой клетки — ризоида. Хлоропласты водоросли имеют подкововидную форму. Улотрикс размножается вегетативно (частями нити), бесполым (зооспорами) или половым способом (рис. 113).

Ульва, или «морской салат», — многоклеточная пластинчатая морская водоросль, в жизненном цикле которой происходит чередование полового и бесполого поколений.

НЕДЕЛЯ 17. Система и многообразие органического мира

171

Рис. 110. Вольвокс |

Рис. 111. Спирогира |

Рис. 112. Конъюгация |

у спирогиры |

Зел¸ные водоросли обеспечивают приток органического вещества в водных и других экосистемах, образуют значительное коли- чество кислорода, поступающего в атмосферу, принимают участие в круговороте веществ в природе. Они употребляются в пищу че- ловеком, используются на корм скоту, как удобрение, являются

индикаторами загрязнения окружающей среды и т. д. Однако эти водоросли могут вызывать «цветение» воды, приводящее к замору рыбы и других водных животных.

НЕДЕЛЯ 17. Система и многообразие органического мира

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Заполните таблицу.

Сравнительная характеристика отделов водорослей

Признак |

Красные |

Диатомовые |

Çåë¸íûå |

Бурые |

|

водоросли |

водоросли |

водоросли |

водоросли |

||

|

Одноклеточные, колониальные или многоклеточные

Окраска слоевища

Особенности строения клетки

Основное запасное вещество

Размножение

Среда обитания

Количество видов

Представители

Роль в природе и жизни человека

Ответы на тестовые задания (неделя 17)

1 — 4. 2 — 1. 3 — 4. 4 — 3. 5 — 1. 6 — 4. 7 — 3.

172

НЕДЕЛЯ 18 |

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ: |

4.5. Многообразие растений. Основные отделы растений. Роль расте- |

|

|

ний в природе и жизни человека |

|

|

Высшие споровые растения

Выход растений на сушу более 400 млн лет назад был сопряжен с формированием тканей

èорганов, строение которых постепенно усложнялось в процессе эволюции. Прогрессивному усложнению морфологии и анатомии растений соответствовали изменения и в их онтогенезе: в жизненном цикле наземных растений происходит правильное чередование бесполого

èполового размножения и связанное с этим чередование бесполого и полового поколений (рис. 114). Бесполое поколение называется спорофитом, а половое — гаметофитом. На спорофите (2n) развиваются спорангии, в которых в результате мейоза формируются споры (n). Споры являются одноклеточными образованиями с небольшим запасом питательных веществ и довольно прочной защитной оболочкой. Из споры вырастает гаметофит (n). Наличие отдельной фазы гаметофита в жизненном цикле является характерным признаком

высших споровых растений. На гаметофите развиваются генеративные органы — гаметангии, которые подразделяются на женские (архегонии) и мужские (антеридии). В архегониях образуются одиночные яйцеклетки (n), а в антеридиях — множество подвижных сперматозоидов (n). Оплодотворение у высших споровых растений, как и у низших, требует наличия хотя бы ка- пельно-жидкой влаги. В результате оплодотворения образуется зигота (2n), из которой сначала формируется многоклеточный зародыш, развивающийся впоследствии в новый спорофит. Современные высшие споровые растения представлены отделами Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

спорофит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2п) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

спорангий |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2п) |

|

|

||

|

|

зигота |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

(2п) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мейоз |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

спора |

|||

|

оплодотворение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(п) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

яйцеклетка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

(п) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сперматозоид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

(п) |

|

|

|

|

архегоний |

|

|

|

|

гаметофит |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

(п) |

|

|

|

|

(п) |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

антеридий

(п)

Рис. 114. Жизненный цикл высших споровых растений

Отдел Моховидные

Современные моховидные представлены примерно 25 тыс. видов споровых растений, в жизненном цикле которых преобладает гаметофит. Большинство мхов не достигает в высоту 10 см, хотя имеются и 40-сантиметровые виды. Мхи обитают в основном во влажных местах. Большое видовое разнообразие мхов характерно для северных широт, в том числе зоны тундры, однако и в тропических областях встречается немало видов этих организмов. Гаметофит моховидных может иметь листостебельное или слоевищное строение, но, в отли- чие от низших растений, у них имеются ткани (покровная и основная).

Наибольшее число представителей отдела насчитывают два класса: Печеночники и Листостебельные мхи. Характерными представителями Печ¸ночников являются маршанция и риччия, а Листостебельных — политрихум и сфагнум.

Политрихум, èëè кукушкин л¸н (рис. 115) зачастую образует сплошной покров на сырой почве в лесах, на лугах и болотах. Гаметофит кукушкина льна достигает в высоту 2–20 см. Надземная часть его стебля усеяна ж¸сткими листочками, а от подземной отходят

НЕДЕЛЯ 18. Система и многообразие органического мира

173

НЕДЕЛЯ 18. Система и многообразие органического мира

4 3 ризоиды, которые служат для прикрепления к субстрату и поглощения воды. Корней у мхов нет.

Гаметофиты кукушкина льна раздельнополые. На верхушках женских гаметофитов развиваются архегонии с яйцеклетками, а на вер-

2хушках мужских — антеридии со сперматозоидами. Оплодотворение у политрихума происходит в дождливую погоду или при сильной росе. Из зиготы прямо на материнском растении вырастает спорофит.

1Зрелый спорофит кукушкина льна — спорогон — состоит из ножки и коробочки с крышечкой и колпачком. Он паразитирует на гамето-

5

Рис. 115. Кукушкин лён:

1 — гаметофит;

2 — ножка спорофита;

3 — коробочка;

4 — колпачок;

5 — ризоиды

фите, поглощая из его тканей воду и раствор¸нные в ней питательные вещества с помощью специального выроста ножки — гаустории. В коробочке спорофита формируются споры, которые после созревания высыпаются и разлетаются на значительное расстояние, осуществляя бесполое размножение. Из спор прорастают протонемы, или предростки, дающие начало новым гаметофитам.

Сфагнум — белый болотный мох. Большинство клеток его

2листочков накапливает воду. Ризоиды сфагнума рано отмирают.

В отличие от кукушкина льна, гаметофиты сфагнума однодом-1

ные, а коробочки сфагнума имеют округлую форму. Маршанция имеет слоевищный вильчато ветвящийся гамето-

фит, на нижней стороне которого развиваются ризоиды (рис. 116). Вегетативное размножение маршанции осуществляется с помощью выводковых корзинок, а половое — с помощью специальных

3выростов на ножках. Маршанция двудомна. Маршанции растут

во влажных местах, где отсутствует травяной покров.

Риччия, или водяной мох, обитает в водо¸мах Дальнего Востока, е¸ также разводят в аквариумах.

Мхи защищают почвы от высыхания и эрозии, участвуют в образовании торфа, способствуют быстрому заболачиванию почв из-за образования сплошного покрова, а также вытесняют травы. Из-за накопления в мхах различных несъедобных веществ их слабо поедают

животные.

1 |

2 |

3 |

Отдел Плауновидные |

|

|

К плауновидным относят древнейшие из споровых растений, |

|

|

|

|

|

|

|

|

в жизненном цикле которых преобладает спорофит. Ныне встре- |

|

|

|

чается около 1000 видов плауновидных. Несмотря на то, что ранее |

5среди плаунов встречались и древесные формы, до наших дней

сохранились в основном многолетние травянистые растения.

|

|

В наших хвойных лесах часто встречается плаун булавовидный |

|

|

|

с вечнозел¸ными стелющимися и поднимающимися побегами, гу- |

|

|

4 |

сто усаженными мелкими шиловидными листочками (рис. 117). |

|

|

|

На побеге плауна образуются тонкие придаточные корни. Для |

|

|

6 |

представителей этого отдела высших споровых уже характерно |

|

|

наличие проводящих, механических и иных тканей. |

||

|

|

||

Рис. 117. Схема жизненного |

Споры у плауна созревают на особых листочках, собранных |

||

цикла плауна булавовидного: |

в спороносные колоски — стробилы — на верхушках побегов. |

||

1 |

— спороносные колоски; |

После высыпания из спор вырастают гаметофиты, ведущие под- |

|

2 |

— листочек со спорангиями; |

||

3 |

— гаметофит; |

земный образ жизни и фактически паразитирующие на гифах |

|

4 |

— антеридий |

гриба в течение 6–20 лет, до образования на них архегониев и ан- |

|

со сперматозоидами; |

|||

теридиев. После оплодотворения, для которого необходима влага, |

|||

5 |

— архегоний с яйцеклеткой; |

||

6 |

— спорофит |

из зиготы вырастает спорофит. |

|

174

В нашей стране, кроме плауна бу-

лавовидного, встречаются |

è |

другие |

представители отдела, например пла- |

||

ун годичный, баранец обыкновенный |

||

и полушник оз¸рный (рис. 118). |

||

Полушники интересны тем, что обра- |

||

зуют два типа спор (т. е. являются |

||

разноспоровыми) и, в отличие от дру- |

||

гих плаунов, освоили водную среду |

||

обитания. |

|

|

В прошлом плауновидные были Рис. 118. Полушник |

||

широко распространены |

è |

играли |

важную роль в наземных экосистемах. Их останки впоследствии образовали залежи каменного угля. В наше время споры плаунов используют в качестве детской присыпки, для обсыпки литейных форм, в пиротехнике и фармации.

Отдел Хвощевидные

К хвощевидным относят около 30 видов ныне живущих многолетних травянистых растений, хотя ранее они были представлены в основном древесными и кустарниковыми формами. Хвощи преимущественно распространены во влажных местах. Характерным представителем отдела является хвощ полевой (рис. 119). Побеги хвоща расчленены на узлы и междоузлия. В узлах расположены мутовки побегов и крошечные чешуевидные листоч- ки. У хвощей функцию фотосинтеза выполняют только стебли, тогда как листочки даже не содержат хлорофилла. Стебель хвоща имеет многочисленные полости, заполненные водой или воздухом. Стебель пропитан кремнез¸мом, что делает его очень ж¸стким и несъедобным для животных. Подземная часть побега хвоща

|

|

2 |

1 |

|

3 |

|

|

|

|

|

4 |

7 |

6 |

5 |

|

|

Рис. 119. Схема жизненного цикла хвоща полевого:

1 — спороносный колосок; 2 — споры с выростами; 3 — прорастание спор; 4 — антеридий со сперматозоидами; 5 — архегоний с яйцеклеткой; 6, 7 — развитие спорофита

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1.Размеры гаметофитов мхов ограничены

1)условиями среды обитания

2)продолжительностью жизненного цикла

3)особенностями размножения

4)особенностями строения

2.К какой группе можно отнести растение, жизненный цикл которого приведен на рисунке?

1)зелёные водоросли

2)моховидные

3)плауновидные

4)покрытосеменные

3.На гаметофите папоротника образуются

1) |

вайи |

3) |

придаточные корни |

2) |

сорусы |

4) |

ризоиды |

4.Для хвощевидных, в отличие от папоротниковидных, характерно(-а)

1)отсутствие настоящих листьев

2)преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита

3)зависимость полового размножения от наличия воды

4)размножение при помощи спор

5.Ризоиды образуют

1)исключительно гаметофиты водорослей

2)водоросли и гаметофиты высших споровых растений

3)гаметофиты и спорофиты высших споровых растений

4) гаметофиты высших споровых

исеменных растений

6.В образовании торфа ведущую роль играют

1) |

мхи |

3) |

хвощи |

2) |

плауны |

4) |

папоротники |

НЕДЕЛЯ 18. Система и многообразие органического мира

175

НЕДЕЛЯ 18. Система и многообразие органического мира

представлена корневищем, в котором накапливаются питательные вещества. На корневище ежегодно образуются надземные побеги и придаточные корни.

Споры хвощевидных образуются в спороносных колосках, расположенных на верхушках побегов. Эти колоски могут развиваться на генеративных побегах, которые появляются весной, раньше вегетативных. После созревания споры хвоща высыпаются, и при благоприятных условиях из них вырастают зел¸ные пластинчатые гаметофиты. На гаметофите развиваются архегонии и антеридии, в которых созревают соответствующие половые клетки. Оплодотворение у хвощей зависит от воды. После слияния сперматозоида с яйцеклеткой из зиготы у них сначала развивается зародыш, питающийся за сч¸т гаметофита до тех пор, пока не сформирует собственные корни и надземный побег, который да¸т начало взрослому спорофиту (рис. 119).

Значение хвощей в настоящее время в природе невелико, так как они несъедобны для животных, однако их предки сыграли важную роль в образовании залежей каменного угля. Хвощи применяют в качестве абразивного средства для чистки посуды и шлифовки различных изделий, в медицине — как мочегонное и кровоостанавливающее средства. Хвощи являются индикаторами кислых почв, могут быть ядовитыми и злостными сорняками.

Отдел Папоротниковидные

|

К папоротниковидным относят около 12 000 видов споровых расте- |

|

ний, долгоживущий спорофит которых имеет крупные, часто сильно |

|

рассеч¸нные черешковые листья — âàéè. Вайи папоротников бывают |

|

простыми и перисто-рассеч¸нными, имеют длину от 2 мм до 6 м. |

|

Особенностью листьев папоротников является длительное нарастание |

|

верхушкой, молодой лист св¸рнут улиткой и постепенно раскручи- |

|

вается. Папоротники распространены повсеместно, особенно в тро- |

|

пиках, ряд представителей отдела освоил водную среду (марсилия, |

|

сальвиния). |

|

Спорофит папоротников умеренного климата имеет корневи- |

|

ще с придаточными корнями и хорошо развитую розетку листьев |

Рис. 120. Папоротник |

(рис. 120), а в южных областях планеты встречаются древовидные |

и лиановидные формы этих растений.

На нижней стороне зрелых листьев могут образовываться многочисленные спорангии, собранные в группы — сорусы, иногда даже прикрытые специальным покрывальцем — èí-

дузием.

Созревшие споры рассеиваются с помощью ветра, из них вырастают небольшие сердцевидные гаметофиты — заростки — до 1 см в диаметре. На нижней

1стороне гаметофита развиваются антеридии, архегонии

6 |

и ризоиды. В архегониях образуются женские половые |

клетки — яйцеклетки, а в антеридиях — многожгути- |

|

2 |

ковые сперматозоиды. Для оплодотворения папоротни- |

5 |

кам обязательно необходимо наличие капельно-жидкой |

5влаги. Из зиготы вырастает спорофит, который первое

|

|

|

время паразитирует на гаметофите (рис. 121). |

|

|

|

Большинство папоротников — равноспоровые рас- |

|

|

3 |

тения, однако часть представителей отдела, освоивших |

|

4 |

4 |

водную среду, относится к разноспоровым, как марси- |

|

Рис. 121. |

Жизненный цикл папоротника: |

лия, сальвиния и азолла. |

1 |

В России произрастает около 100 видов папоротни- |

||

— сорусы; 2 — высыпание и прорастание |

ков, в том числе щитовник мужской, кочедыжник жен- |

||

спор; 3 — заросток; 4 — антеридии; |

|||

5 |

— архегонии; 6 — развитие спорофита |

ский, орляк, страусник обыкновенный и др. |

|

176

Папоротники сыграли значительную роль в образовании залежей каменного угля, а в настоящее время широко используются как лекарственные растения (глистогонное, противовоспалительное средства), а также культивируются на рисовых полях для обогащения их азотом (азолла). Представители отдела популярны в качестве декоративных растений: адиантум венерин волос, платицериум («олений рог»), нефролепис и др. Некоторые папоротники (марсилии) культивируются как аквариумные растения.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Заполните таблицу.

Сравнительная характеристика отделов высших споровых растений

Признак |

Моховидные Плауновидные Хвощевидные |

Папоротнико- |

|

видные |

|||

|

|

Доминирующее поколение в жизненном цикле

Внешнее строение:

–корни или ризоиды

–побег и корневище

–листья

–спороносные образования

Жизненный цикл

Местообитание

Количество видов

Представители

Роль в природе и жизни человека

Ответы на тестовые задания (неделя 18) 1 — 4. 2 — 3. 3 — 4. 4 — 1. 5 — 2. 6 — 1.

НЕДЕЛЯ 18. Система и многообразие органического мира

177

НЕДЕЛЯ 19. Система и многообразие органического мира

НЕДЕЛЯ 19 |

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ: |

4.5. Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы |

|

|

покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека |

|

|

Семенные растения

Общая характеристика

Семенные растения являются господствующей в настоящее время группой растений. Их широкое распространение в значительной степени обусловлено возникновением семени,

àтакже независимостью полового процесса от капельно-жидкой влаги.

Âжизненном цикле семенных растений преобладает спорофит, тогда как гаметофиты настолько редуцированы, что развиваются из спор непосредственно на спорофите. Семенные относятся к разноспоровым растениям, так как на их спорофитах развиваются мега- и микроспорангии с мега- и микроспорами соответственно. Мегаспорангий семенных видоизмен¸н в семязачаток с мегаспорами, одна из которых развивается в женский гаметофит. На последнем впоследствии формируются яйцеклетки.

Микроспоры прорастают в редуцированные мужские гаметофиты, не покидая оболочки споры. Мужской гаметофит семенных состоит обычно из двух клеток — вегетативной и генеративной и называется пыльцевым зерном, èëè пылинкой.

Оплодотворению у семенных предшествует опыление — перенос пыльцевого з¸рна с помощью ветра или иных факторов к женскому гаметофиту, где вегетативная клетка мужского гаметофита прорастает в пыльцевую трубку, по которой движутся образовавшиеся из генеративной клетки два спермия вплоть до слияния с яйцеклеткой.

Âрезультате оплодотворения из семязачатка формируется семя — многоклеточное образование, содержащее зародыш (маленький спорофит), запас питательных веществ и достаточно прочные покровы, что обеспечивает ему возможность сохраняться длительное время до наступления благоприятных условий.

Âцелом семенные характеризуются более совершенным строением тканей и органов. К семенным растениям в настоящее время относят два отдела высших растений:

Голосеменные и Покрытосеменные, или Цветковые.

Отдел Голосеменные

К голосеменным относят около 800 видов семенных растений, не формирующих цветков и плодов. Их семязачатки лежат открыто (голо) на чешуйках женских шишек (отсюда название отдела). Голосеменные — преимущественно древесные, исключительно наземные растения, многие из которых образуют леса в различных частях света. Для них характерно более совершенное строение тканей и органов по сравнению с высшими споровыми растениями. У них есть главный корень, который развивается из зародышевого корешка. Рост стебля и корня в толщину обеспечивается делением клеток камбия. Стебли и корни могут покрываться пробкой, что не характерно для высших споровых.

Характерный представитель голосеменных — сосна обыкновенная — дерево высотой до 30–40 м. На е¸ удлин¸нных побегах расположены укороченные несущие пучки из двух ли- стьев-хвоинок. Сосна — вечнозел¸ное растение, хвоинки живут 2–3 года. Ткани (мякоть листа, первичная кора, луб и древесина) пронизаны смоляными ходами с живицей, выполняющей защитную функцию. Хвоинки выделяют летучие бактерицидные вещества — фитонциды.

178

Сосна — разноспоровое растение. На нижней стороне чешуек мужских шишек (рис. 122), лежащих в основании развивающихся побегов, весной образуются микроспорангии — пыльцевые мешки — с микроспорами (пылинками). Не покидая оболочки пыльцевого з¸рна, из микроспор вырастают сильно редуцированные мужские гаметофиты, состоящие из двух клеток — вегетативной и генеративной. Пылинка зачастую имеет два воздушных мешка для облегчения переноса ветром. На чешуйках ярко окрашенных женских шишек (рис. 123), находящихся на концах развивающихся побегов, образуется по два видоизмен¸нных мегаспорангия — семязачатка (рис. 124). Семязачатки покрыты интегументом. В процессе спорообразования в семязачатке оста¸тся по одной мегаспоре, которая прорастает в многоклеточный женский гаметофит (n). На гаметофите образуется два архегония, в каждом из которых формируется по яйцеклетке.

К моменту созревания пыльцы семязачатки выделяют небольшую каплю клейкой жидкости, к которой прилипают пылинки. Затем семязачаток поглощает жидкость и втягивает пылинки внутрь шишки. Попадая на женскую шишку, пылинка образует пыльцевую трубку, по которой начинают двигаться два спермия (мужские половые клетки), образовавшиеся в результате деления генеративной клетки. Рост трубки вскоре приостанавливается, а шишка зеленеет, деревенеет и разрастается. Через год после опыления в семязачатках созревают яйцеклетки, а пыльцевая трубка дорастает до них. Один спермий оплодотворяет яйцеклетку, а оставшиеся спермий и яйцеклетка погибают. Из зиготы формируется зародыш (2n) с несколькими семядолями, из клеток женского гаметофита — первич- ный эндосперм (n), который содержит запас питательных веществ, а интегумент превращается в семенную кожуру (2n) с крыловидным выростом. Приблизительно через полтора года после опыления женская шишка полностью одревесневает. В результате открывания шишки семена разлетаются.

К голосеменным относят семь классов, основным из которых является класс Хвойные. Представителями других классов являются вельвичия уди вительная, гинкго двулопастный и саговники.

Класс Хвойные включает около 700 видов голосеменных, имеющих игловидные или чешуевидные листья-хвоинки. Они имеют толстый слой кутикулы и заглубл¸нные устьица для защиты от испарения. Большинство хвойных — вечнозел¸ные растения, но встречаются и листопадные, как лиственница. Ежегодно у них образуется одно кольцо ветвей, по количеству колец можно определить возраст растения. К классу Хвойные относятся роды: сосна, ель, пихта, лиственница, секвойя, секвойядендрон, кедр, можжевельник, туя, кипарис и др.

Лиственницы — высокие деревья с ежегодно опадающей хвоей, собранной по 10–12 штук на укороченных побегах. Их шишки созревают и раскрываются чаще в тот же год, когда произошло опыление, но остаются на ветвях ещ¸ в течение нескольких лет. Древесина лиственниц чрезвычайно прочна и не боится влаги, что позволяет широко использовать е¸ в строительстве.

Можжевельник — род невысоких растений, среди которых имеются как невысокие деревья, так и кустарники, в том числе и стелющиеся. Их хвоинки имеют игловидную или чешуевидную формы, а чешуйки шишек срастаются, образуя шишкоягоды. К ним относятся можжевельник обыкновенный, можжевельник казацкий и др.

НЕДЕЛЯ 19. Система и многообразие органического мира

179