НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Единственным таксоном, реально существующим в природе, является

1) |

царство |

3) |

род |

2) |

семейство |

4) |

вид |

2.Строгую соподчиненность систематических групп царства растений

установил |

|

|

|

1) |

К. Линней |

3) |

Теофраст |

2) |

Ж.-Б. Ламарк |

4) |

Аристотель |

3.Новый вид эукариотических организмов, клетки которых окружены хитиновой клеточной стенкой, а запасным веществом является гликоген, следует отнести к царству

1) |

животных |

3) |

грибов |

2) |

растений |

4) |

бактерий |

4.Установите правильную последовательность основных таксономических единиц царства животных, начиная с самой нижней.

1)отдел — класс — порядок — семейство — род — вид

2)тип — класс — отряд — семейство — род — вид

3)вид — род — семейство — порядок — класс — отдел

4)вид — род — семейство — отряд — класс — тип

5.Наибольшим таксоном современной систематики является

1) |

класс |

3) |

царство |

2) |

отдел |

4) |

порядок |

6.Систематическая единица, не используемая в ботанике, — это

1) |

класс |

3) |

тип |

2) |

порядок |

4) |

отдел |

7. К империи Неклеточные относится |

|||

1) |

бактериофаг |

3) |

палочка Коха |

2) |

лисица |

4) |

дрожжи |

8.Французский учёный Ж.-Б. Ламарк

1)ввёл бинарную номенклатуру

2)предложил естественную систему животных

3)создал естественную систему растений

4)усовершенствовал ботаническую терминологию

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ (ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ) КАТЕГОРИИ; ИХ СОПОДЧИНЁННОСТЬ

Âèä — это совокупность особей, сходных по морфологическим, физиолого-биохимическим, экологогеографическим и генетическим критериям, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

Виды объединяются в роды, роды — в семейства, семейства — в отряды (у животных) или порядки (у растений). Отряды или порядки входят в состав классов. Из классов состоят типы (у животных) и отделы (у растений). Эти крупные группы организмов объединяются в царства.

Вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство — это основные таксономические, èëè систематические, категории, т. е. соподчин¸нные группы растений и животных, имеющих различную степень родства. Также используются промежуточные категории, обозначаемые приставками íàä-, ïîä- и т. д. (надцарство, подцарство и т. д.). Вид — единственный таксон, реально существующий в природе.

Наибольшей таксономической категорией является царство. До настоящего времени нет устоявшейся точки зрения на количество царств живой природы, их могут выделять от 4 до 22. Обобщая представления о живых организмах, их клеточном строении и особенностях жизнедеятельности, можно выделить по крайней мере четыре царства — бактерий, растений, грибов и животных, относящихся к двум надцарствам — Прокариоты и Эукариоты (рис. 69).

Империя |

|

|

|

|

|

|

Империя |

|

|

|

|

|

|

|

Неклеточные |

|

|

|

|

|

|

Клеточные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Надцарство |

|

|

|

|

Надцарство |

|

|

|

|||

|

|

|

Прокариоты |

|

|

|

|

|

Эукариоты |

|

|

|

||

Царство |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Царство |

|

Царство |

|

|

Царство |

|

|

Царство |

||||

вирусов |

|

|

бактерий |

|

животных |

|

|

грибов |

|

|

растений |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 69. Система органического мира

Не совсем ясно положение вирусов в системе органи- ческого мира, так как они не имеют клеточного строения, однако их предлагают выделить в отдельное царство вирусов, относящееся к империи Неклеточные, тогда как все остальные организмы будут относиться к империи Клеточные. В общем виде современную систему органического мира можно представить схематически или в виде родословного (филогенетического) древа, ветви которого соответствуют различным таксонам, а их взаимное расположение отражает родственные связи между этими таксонами.

140

ВИРУСЫ — НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ

Характеристика вирусов

Вирусы (îò ëàò. âèðà — яд) — это неклеточные формы жизни. Единственное свойство живого — воспроизведение — они проявляют только в клетках. Первый вирус — табачной мозаики — был открыт русским уч¸- ным Д.И. Ивановским (1892).

Вирусы изучает наука вирусология.

Вирусы существуют в двух формах: покоящейся, или внеклеточной, и воспроизводящейся, или внутриклеточной. Свободноживущих вирусов не существует, все они внутриклеточные паразиты на генетическом уровне.

Вирусы классифицируют по объектам поражения, форме и другим признакам, однако наиболее распростран¸нной является классификация по особенностям химического состава и строения вирусов.

Вирусы делят на собственно вирусы и бактериофаги. Первые являются паразитами эукариотических клеток (животных, растений и грибов), а вторые — бактерий.

Вирусы состоят только из органических веществ — нуклеиновых кислот и белка, однако часть вирусов содержит также липиды и углеводы.

Все вирусы условно делят на простые и сложные. Простые вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки — капсида (рис. 70), собранного из субъединиц белка — капсомеров. У сложных вирусов капсид покрыт липопротеиновой мембраной — суперкапсидом.

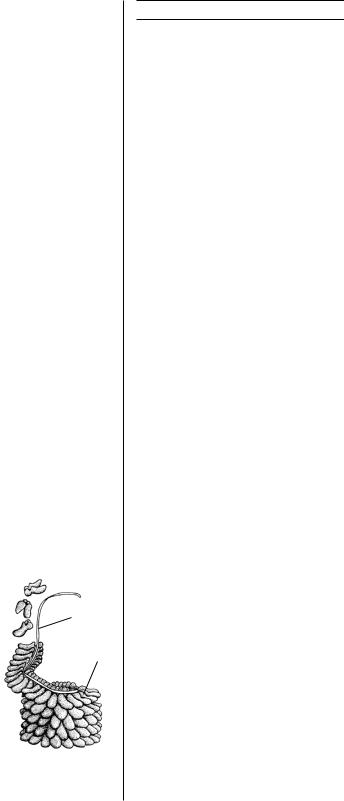

Интересное строение имеют вирусы бактерий — бактериофаги (îò ãðå÷. бактерион — палочка и фагос —

пожиратель), у которых выделяют головку и хвост, или отросток. Головка бактериофага образована белковым капсидом и заключ¸нной в не¸ нуклеиновой кислотой. В хвосте различают белковый чехол и полый стержень внутри него. В нижней

части стержня имеется специаль- |

1 |

|

|

||

ная пластинка с шипами и нитями, |

|

|

ответственными за взаимодействие |

2 |

|

бактериофага с поверхностью клет- |

||

|

||

êè (ðèñ. 71). |

|

|

Вирусы могут содержать толь- |

|

|

ко один вид нуклеиновой кислоты, |

|

|

поэтому их делят на ДНК- (вирусы |

|

|

оспы, простого герпеса, некоторые |

|

|

вирусы гепатита и бактериофаги) |

Рис. 70. Вирус |

|

и РНК-содержащие (вирусы табач- |

табачной мозаики: |

|

1 — РНК; |

||

ной мозаики, ВИЧ, энцефалита, |

||

2 — белковый капсид |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

9.Бактерии были открыты

1)А. ван Левенгуком

2)Р. Гуком

3)Т. Шванном

4)М. Мальпиги

10.К прокариотам относится

1)амёба

2)бактериофаг

3)гонококк

4)хламидомонада

11.Генетический материал у бактерий представлен

1)одноцепочечной молекулой РНК

2)двухцепочечной молекулой РНК

3)кольцевой молекулой ДНК

4)линейной молекулой ДНК

12.Какая органелла имеется в клетке прокариот?

1)мезосома

2)рибосома

3)пероксисома

4)лизосома

13.Обязательным компонентом поверхностного аппарата бактериальной клетки является

1)клеточная стенка

2)капсула

3)гликокаликс

4)плазмалемма

14.Размножение бактерий происходит

1)спорами

2)цистами

3)половым способом

4)делением надвое

15.Морфологической формой возбудителя холеры является

1)бацилла

2)вибрион

3)спирилла

4)спирохета

16.Наибольшее разнообразие способов получения энергии характерно для царства

1)бактерий

2)грибов

3)животных

4)растений

НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

|

|

|

|

|

|

кори, краснухи, бешенства, гриппа, остальные вирусы гепатита, |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

бактериофаги и др.). Молекулы ДНК и РНК вирусов могут быть |

|

|

|

|

|

и одноцепочечными, и двухцепочечными. |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

В организм человека вирусы попадают воздушно-капель- |

3 |

|

|

|

|

4 |

ным пут¸м (грипп), через пищеварительную систему (гепатиты), |

|

|

кровь (ВИЧ) или переносчика (вирус энцефалита). |

||||

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заражение происходит при непосредственном контакте ви- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

руса с клеткой. В клетки животных вирусы попадают пут¸м эн- |

6доцитоза, растений и грибов — через повреждения клеточной стенки и из соседних клеток, а бактериофаги пробивают клеточ-

ную стенку бактерий и впрыскивают вовнутрь свою нуклеиновую кислоту. Большинство вирусов специализируется на конкретных видах клеток, например, вирусы гепатита поражают клетки пе- чени.

Проникнув в клетку, вирусы утрачивают капсид. Дальнейшие события зависят от характера нуклеиновой кислоты вируса: ДНК-содержащие вирусы встраивают свою ДНК в геном клетки-хозяина (бактериофаги), а на РНК либо сна- чала синтезируется ДНК, которая затем встраивается в геном клетки-хозяина (ВИЧ), либо на ней может непосредственно

происходить синтез белка (вирус гриппа). Воспроизведение нуклеиновой кислоты вируса и синтез белков капсида с использованием белоксинтезирующего аппарата клетки являются обязательными компонентами вирусной инфекции, после чего происходят самосборка вирусных частиц и их выход из клетки. Вирусные частицы в одних случаях покидают клетку, постепенно отпочковываясь от не¸, а в других случаях выход сопровождается разрывом и гибелью клетки.

Вирусы вызывают заболевания человека, животных, растений, грибов и бактерий. Одним из наиболее опасных является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает Т4-лимфоциты, координирующие работу всей иммунной системы.

Первые стадии ВИЧ-инфекции бессимптомны, лишь на последней — СПИДе (синдром приобрет¸нного иммунодефицита) — происходит полная потеря иммунитета организма ко всем возбудителям заболеваний.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Основным средством профилактики вирусных заболеваний у человека является ношение марлевых повязок при контакте с больными заболеваниями дыхательных путей, мыть¸ рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков вирусных заболеваний, вакцинация от клещевого энцефалита, стерилизация медицинских инструментов в лечебных учреждениях и др. Во избежание заражения ВИЧ следует также отказаться от употребления алкоголя, наркотиков, иметь постоянного полового партн¸ра, использовать индивидуальные средства защиты при половых контактах.

ЦАРСТВО БАКТЕРИЙ

Бактерии — типичные прокариоты, представленные в основном одноклеточными и колониальными, реже многоклеточными формами. Обитают они повсеместно: в почве, пресных

142

водо¸мах и океанских глубинах, ледниках и горячих гейзерах, на поверхности тела человека и его системах, сообщающихся с окружающей средой. Известно более 100000 видов бактерий. Изучением бактерий занимается бактериология, являющаяся разделом микробиологии. Впервые бактерии были описаны в XVII веке голландским микроскопистом А. ван Левенгуком.

СТРОЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Средние размеры клетки бактерий составляют 0,5–10 мкм. Клетка бактерий окружена плазмалеммой, поверх которой чаще всего расположены клеточная стенка и капсула или облако слизи. Основу клеточной стенки большинства бактерий составляет сложное органи- ческое вещество — муреин. Капсула бактерий представляет собой уплотн¸нный слой слизи, которая имеет углеводную природу. Многие бактерии имеют органоиды движения — жгутики. Другие образования — ворсинки — служат для прикрепления к субстрату или обмена наследственной информацией. Компоненты поверхностного аппарата защищают бактери-

альную клетку от воздействия факторов окружающей среды, в том |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

числе от проникновения бактериофагов, придают ей форму, помо- |

|

2 |

|

3 |

|

|||

|

|

|

|

|

||||

гают удерживать воду и принимают участие в транспорте веществ, |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

служат резервуаром питательных веществ, объединяют клетки |

|

|

|

|

|

|

|

|

в колонии и цепочки, а также обеспечивают их прикрепление |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

к субстрату (рис. 72). |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

Кольцевая молекула ДНК, или хромосома бактерий, не отде- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лена от цитоплазмы мембраной, а располагается в особом е¸ участ- |

|

|

|

|

|

|

|

|

êå — нуклеоиде. Бактерии могут содержать плазмиды — маленькие |

Рис. 72. Строение бактерии: |

|||||||

кольцевые молекулы ДНК, способные встраиваться в хромосому. |

1 |

— нуклеоид; |

|

|

|

|||

2 |

— рибосомы; |

|

||||||

Органоиды бактерий представлены рибосомами, на которых |

|

|||||||

3 |

— плазмалемма; |

|

||||||

происходит синтез белков. Запасные вещества бактерий чаще все- |

4 |

— клеточная стенка; |

||||||

5 |

— жгутики; |

|

|

|

||||

го откладываются в виде з¸рен крахмала или гликогена, капель |

|

|

|

|||||

6 |

— ворсинки |

|

|

|

||||

жира и гранул волютина. |

|

|

|

|

|

|

|

|

В зависимости от формы клетки бактерии делят на кокки — бактерии сферической формы, бациллы — палочковидной, спириллы — спиральной, вибрионы — имеют вид запятой, спирохеты — тонкие, длинные и извитые бактерии, способные к движению. Гроздевидные скопления называют стафилококками, а вытянутые цепочки — стрептококками. Эти морфологические особенности учитываются в классификации бактерий.

Большинство болезнетворных бактерий имеют палочковидную форму, например дизентерийная, ботулиническая, дифтерийная, чумная, сибиреязвенная и столбнячная палочки, сальмонеллы и др. Реже это могут быть вибрионы, такие как хеликобактерии (язва желудка и двенадцатиперстной кишки) и холерный вибрион, а также спирохеты (сифилис) или диплококки (гонорея).

Большинство бактерий представлены одиночными клетками или колониальными формами, но среди цианобактерий есть многоклеточные формы, у которых клетки могут разли- чаться по строению и выполняемым функциям. Так, у анабены кроме вегетативных клеток есть большие по размерам клетки — гетероцисты, имеющие общий чехол со всеми остальными клетками. Гетероцисты участвуют в связывании атмосферного азота и вегетативного размножения (по этим клеткам происходит разрыв нити водоросли).

По современной классификации прокариот делят на археи и бактерии. Археи составляют сравнительно малоизученную группу прокариотических организмов, которые обитают в горячих гейзерах, сильно засоленных водо¸мах и кишечнике человека.

НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

143

НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИЙ

По способу питания бактерии относят к гетеротрофам и автотрофам. Среди гетеротрофных бактерий есть сапротрофы, паразиты и мутуалисты.

Сапротрофы обеспечивают расщепление органических веществ до минеральных, способствуя круговороту веществ в природе (например, молочнокислые бактерии). Паразитические бактерии вызывают многочисленные заболевания, например чуму, холеру, туберкул¸з, пневмонию и другие. Мутуалисты защищают организм хозяина от болезнетворных бактерий, могут синтезировать витамины. У человека живут на коже и слизистых оболочках, а также в кишечнике. Однако попадание мутуалистических бактерий в несвойственные им места приводит к развитию воспалительных процессов, например, стафилококк эпидермальный, в норме обитающий на нашей коже, может вызвать цистит, а стафилококк золотистый со слизистых оболочек — образование нарывов на месте ранок.

Симбиотические клубеньковые бактерии, живущие на корнях растений, связывают атмосферный азот в доступной для растений форме, а взамен получают от растений органиче- ские вещества.

Автотрофные бактерии получают энергию за сч¸т фотосинтеза или хемосинтеза. Большинство фотосинтезирующих бактерий относится к цианобактериям, или синезеленым водорослям, которые представлены свободноживущими формами (спирулина, носток), компонентами лишайников и мутуалистами, как синезел¸ная водоросль анабена, образующая симбиоз с водным папоротником азоллой. Автотрофные хемосинтетики используют в каче- стве источника энергии соединения серы, железа, азота и др. Среди бактерий есть анаэробы (не нуждающиеся в кислороде) и аэробы (требующие кислорода для своей жизнедеятельности). При неблагоприятных условиях бактерии образуют споры è цисты с плотными оболоч- ками. Эти споры способны находиться в неактивном состоянии в течение многих лет, однако при благоприятных условиях «спящая» бактерия возобновляет свою жизнедеятельность.

РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

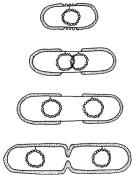

Рис. 73. Деление бактериальной клетки

Бактерии размножаются в основном делением клетки надвое, которому предшествует удвоение ДНК. При благоприятных условиях среды бактерии способны делиться каждые 20–30 мин (рис. 73).

Вегетативное размножение характерно только для многоклеточ- ных цианобактерий, у которых образуются и отделяются специальные нити для размножения, однако нити могут разрываться и по гетероцистам.

У бактерий имеется также процесс одностороннего переноса наследственной информации пут¸м передачи плазмиды от одной бактерии к другой с помощью специальной ворсинки — конъюгация.

РОЛЬ БАКТЕРИЙ В ПРИРОДЕ

В 1 г сельскохозяйственных почв содержится до 2,5 млрд бактерий. До 2 кг этих организмов могут находиться на коже, слизистых оболочках и в кишечнике человека. Не связанные напрямую с окружающей средой органы практически лишены бактериальной микрофлоры.

Бактерии играют исключительную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Они возвращают в почву неоргани- ческие вещества (совместно с грибами), разлагая органические, участвуют в образовании кислорода, залежей железной руды, карбонатов и других полезных ископаемых, они

144

связывают азот в почве, образуя симбиоз с корнями бобовых и других растений (клубеньковые бактерии), переводя его в доступную для растений форму. Бактерии участвуют в биологической очистке водо¸мов. В их отсутствие существенно замедляются процессы почвообразования.

Вред, наносимый бактериями, не менее значителен. Так, массовое размножение цианобактерий приводит к «цветению» воды, при этом в воду выделяется значительное количе- ство токсических веществ. При нарушении санитарных норм бактерии портят продукты питания и загрязняют лекарственные препараты. Многие бактерии являются болезнетворными организмами.

БАКТЕРИИ — ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА

Паразитические бактерии вызывают заболевания человека, животных и растений — бактериозы. У растений широко распространены такие бактериальные заболевания, как кольцевая гниль и парша картофеля, бактериальный ожог, рак и увядание томатов и др., которые наносят значительный вред сельскому хозяйству.

Основными бактериальными заболеваниями животных являются туляремия, сибирская язва, сап и др. Больные животные представляют опасность и для человека, так как при контакте с ними или через переносчика (блох, клещей, комаров и др.) может происходить инфицирование. Часто источниками инфекции являются грызуны, домашний скот и птица.

Заражение человека возбудителями бактериальных инфекций происходит через пищеварительную систему, органы дыхания, при укусах переносчиков, а также через слизистые оболочки и повреждения кожи. В связи с этим бактериозы делят на кишечные (язва желудка, холера, дизентерия, сальмонелл¸з, брюшной тиф, ботулизм), респираторные (дифтерия, коклюш, туберкул¸з), кровяные инфекции (чума, сыпной тиф) и инфекции наружных покровов (сибирская язва, столбняк, сифилис и гонорея).

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями

Основным средством профилактики бактериальных заболеваний у человека является повышение санитарной культуры населения, своевременное выявление и лечение больных, флюорография л¸гких, ношение марлевых повязок при контакте с больными, мыть¸ рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков соответствующих заболеваний, вакцинация и др.

НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

145

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

НЕДЕЛЯ 13. Система и многообразие органического мира

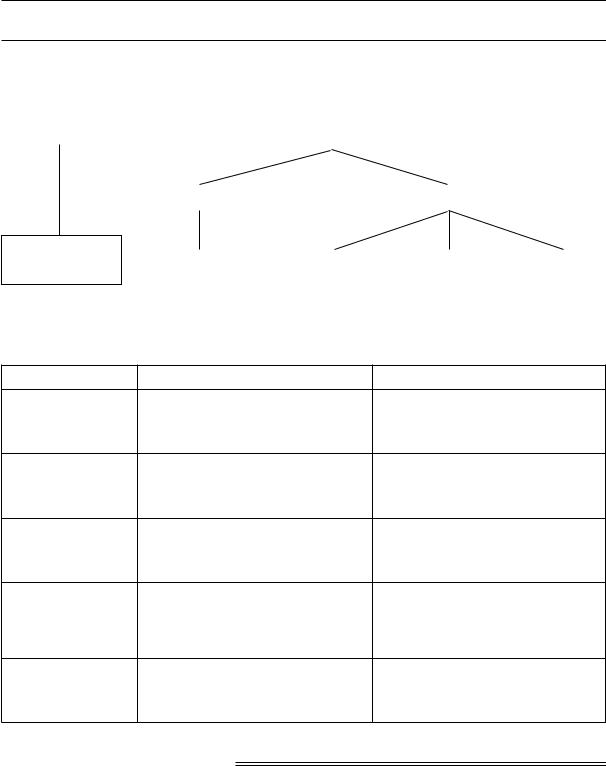

Впишите в схему названия основных таксонов органического мира.

Империя Неклеточные |

|

|

Империя Клеточные |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заполните таблицу.

Сравнительная характеристика вирусов и бактерий

Признак |

Вирусы |

Бактерии |

Форма жизни

Проявляемые свойства живого

Наследственный

аппарат

Строение

Примеры

Ответы на тестовые задания (неделя 13)

1 — 3. 2 — 1. 3 — 3. 4 — 4. 5 — 3. 6 — 3. 7 — 1. 8 — 2. 9 — 1. 10 — 3. 11 — 3. 12 — 2. 13 — 4. 14 — 4. 15 — 2. 16 — 1.

146

НЕДЕЛЯ 14 |

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ: |

4.3. Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. |

|

|

Использование грибов для получения продуктов питания и ле- |

|

карств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Лишайники, |

|

их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. |

|

Роль в природе грибов и лишайников |

|

|

ЦАРСТВО ГРИБОВ

К грибам относят одноклеточные и многоклеточные эукариотические организмы, для которых характерны гетеротрофное питание, прикрепл¸нный способ жизни и неограниченный рост. Клетки грибов обычно имеют хитиновые клеточные стенки, а их основным запасным веществом является гликоген. Размножаются грибы преимущественно спорами.

Распространены грибы повсеместно, они освоили все среды обитания, даже внутреннюю среду других организмов. Живут на камнях, деревьях, почве и других субстратах.

В настоящее время описано уже более 100 000 видов грибов, к этому же царству относятся и лишайники. Изучением грибов занимается наука микология.

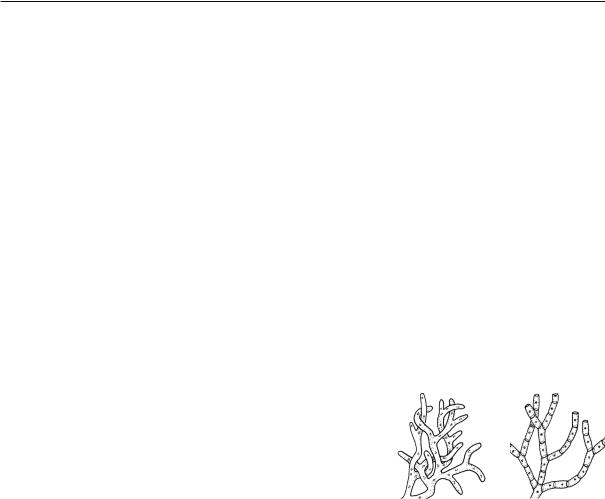

|

СТРОЕНИЕ ГРИБОВ |

Òåëî |

многоклеточного гриба представляет со- |

бой совокупность тонких нитей — ãèô и называет- |

|

ñÿ грибницей, èëè мицелием. По строению мицелия |

|

грибы делятся на низшие и высшие. У низших гри- |

|

áîâ поперечные стенки между клетками гиф разруше- |

|

ны, их мицелий называется неклеточным (ðèñ. 74). |

|

Мицелий |

высших грибов является клеточным |

(рис. 75). К многоклеточным грибам относятся белый |

Рис. 74. Неклеточный |

Рис. 75. Клеточный |

гриб, опята, мухомор, плесневые грибы и др. |

мицелий |

мицелий |

|

|

Мицелий ряда грибов может формировать плотные скопления гиф, например плодовые тела — вместилища спороносных органов. Плодовое тело у шляпочных грибов ч¸тко делится на шляпку è ножку. На нижней стороне шляпки могут быть заметны пластинки или мельчайшие трубочки, в которых образуются споры. К пластинчатым грибам относят шампиньоны, лисички, в¸шенку, а к трубчатым — белый гриб, подосиновик и подбер¸зовик.

Одноклеточные грибы не имеют гиф и мицелия. Они могут образовывать цепочки клеток в результате почкования, как у дрожжей, но такая структура называется псевдомицелием.

Клетки грибов содержат одно или несколько ядер и все типичные для эукариот органоиды, кроме пластид. У ряда грибов есть вакуоли, выполняющие функцию осморегуляции. Основное запасающее вещество — гликоген. Клеточные стенки грибов содержат хитин.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРИБОВ

Грибы — типичные гетеротрофы. Разветвл¸нный мицелий позволяет им максимально оккупировать окружающее пространство и извлекать из него необходимые вещества. Грибы выделяют в субстрат ферменты расщепления, а затем поглощают раствор¸нные вещества всей поверхностью клетки. Такой способ питания называется осмотрофным.

НЕДЕЛЯ 14. Система и многообразие органического мира

147

НЕДЕЛЯ 14. Система и многообразие органического мира

Большинство грибов является сапротрофами или мутуалистами, однако есть среди них и паразитические формы, вызывающие болезни человека, животных и растений. Сапротрофные грибы расщепляют органические остатки растительного и животного проис-

|

хождения. К сапротрофам относятся, например, плесневые |

|

грибы — пеницилл, мукор, ризопус (рис. 76) и дрожжи. |

|

Плесневые грибы портят продукты питания, например хлеб, |

|

овощи, фрукты и др. |

|

Грибы — аэробные организмы, но некоторые из них могут |

|

осуществлять процессы брожения (дрожжи, аспергилл). |

|

Мутуалистические грибы образуют микоризу с корня- |

|

ми около 80% видов растений. Оплетая корни или проникая |

|

в них, мицелий как бы заменяет корневые волоски, увеличивая |

Рис. 76. Хлебная плесень — |

площадь поверхности всасывания корня (рис. 77), а получает |

ризопус |

от растения органические вещества. Микоризными грибами яв- |

|

ляются белый гриб, трюфель и др. |

РАЗМНОЖЕНИЕ ГРИБОВ

|

Размножаются грибы бесполым и половым способом. |

|

Бесполое размножение у одноклеточных грибов, таких как |

|

дрожжи, происходит почкованием, а у многоклеточных воз- |

|

можно разделение мицелия на несколько частей. Чаще бес- |

|

полое размножение осуществляется за сч¸т спор — мелких |

|

одноклеточных образований (рис. 78). |

|

У грибов известны и половые процессы. Они очень разно- |

Рис. 77. Микориза |

образны и учитываются при классификации грибов. Половое |

|

размножение также сопровождается спороношением. |

СИСТЕМАТИКА ГРИБОВ

|

Классификация царства грибов находится в стадии станов- |

|

ления. По особенностям строения, спороношения и полового |

|

процесса грибы делят на ряд отделов, наиболее крупными из ко- |

|

торых являются Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты |

Рис. 78. Размножение грибов |

и Лишайники. Зигомицеты — это низшие грибы. К ним отно- |

сятся грибы, образующие серые или ч¸рные плесени, — мукор |

|

спорами |

и ризопус. |

|

Аскомицеты и базидиомицеты принадлежат к высшим грибам. Отличительной особенностью аскомицетов, или сумчатых грибов, является спороношение в особых сумках, или асках. Споры, созревающие в сумках, называются аскоспорами. К данной группе относятся дрожжи, сморчки, строчки, трюфели, пеницилл, аспергилл и паразит злаков — спорынья.

У базидиомицетов сумки не образуются, их споры созревают на иных образованиях — базидиях. Базидиальными грибами являются белый гриб, оп¸нок, мухоморы, бледная поганка, головня и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБОВ

Грибы используются человеком в пищу. Широкое распространение получили искусственно выращенные шампиньоны, шиитаке, в¸шенка и др. Грибоводство решает очень важную проблему утилизации отходов, так как грибы выращивают на опилках, подсолнечной

148