3. Молекулярные основы наследственности

Чтобы все процессы, описанные выше, могли осуществляться, материальная субстанция, из которой состоят хромосомы, должна иметь две особенности. Во-первых, она должна быть способна постоянно удваиваться, сохраняя большую точность воспроизведения. Во-вторых, она должна давать множество различных форм, тем самым обеспечивая существование бесконечного разнообразия генов, представленных в природе.

Было показано, что в состав хромосом входят два вида молекул - молекулы белка и дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). И белок, и ДНК обладают указанными свойствами. Сначала предполагали, что основной генетической субстанцией является белок. Двадцать различных аминокислот, входящих в молекулы белков, могут давать бесконечное разнообразие сочетаний, которое может лежать в основе разнообразия генов. И только в начале 50-х гг. было доказано, что носителем генетической информации является ДНК. Оказалось, что ДНК сама по себе, независимо от белка, способна переносить наследственную информацию из одной клетки в другую, тогда как белок без ДНК этого не может.

ДНК имеет молекулярное строение, обеспечивающее способность к удвоению и к образованию множества разнообразных форм. Молекула нуклеиновой кислоты имеет форму нити, представляющей собой цепь нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из трех частей: азотистого основания, углеводного компонента и фосфорной кислоты. Отдельные нуклеотиды в нуклеиновых кислотах соединены друг с другом через фосфорную кислоту прочной химической связью. Углеводный компонент в ДНК представлен сахаром - дезоксирибозой. Сахарный и фосфорный компоненты у всех нуклеотидов одинаковы, что же касается оснований, то существует четыре типа оснований: аденин, цитозин, гуанин и тимин. Для простоты их часто обозначают буквами А, Ц, Г и Т.

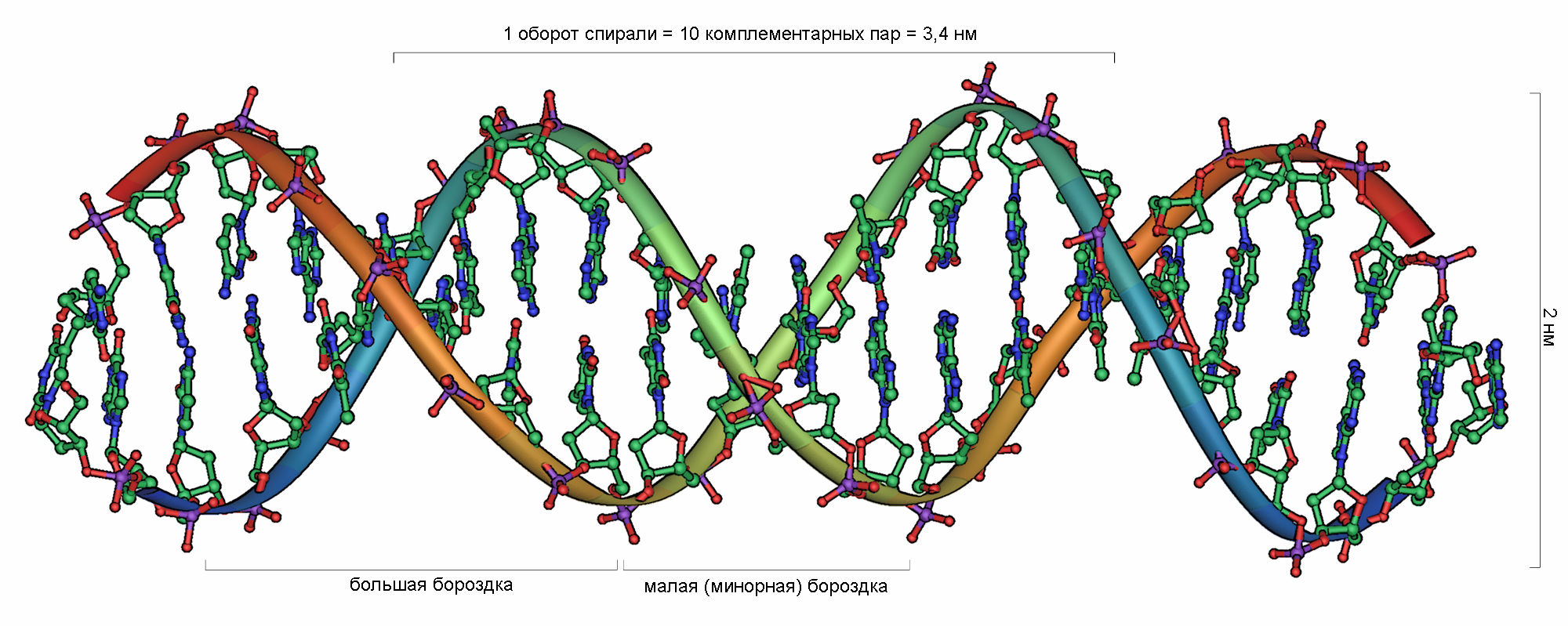

Очень важно, что молекула ДНК образована не одной, а двумя нитями, каждая из которых имеет такое строение. Нити соединяются между собой слабыми водородными связями через основания. Пары оснований подходят друг к другу, как ключ к замку. При этом аденин всегда стоит в паре с тимином, а гуанин с цитозином. Благодаря такому комплементарному строению, эта двойная нить способна точно воспроизводить себя, образуя идентичные двойные нити. Схема строения ДНК, известная как двойная спираль Ф. Уотсона и Дж. Крика (рис. 3.11).

В молекуле ДНК большое значение имеет то, в какой последовательности расположены основания. Например, участок ДНК из восьми оснований может выглядеть как ГАТТГАЦЦ, а может и иначе - ТЦТТГААЦ и т.д. Поскольку основания расположены в молекуле ДНК линейно, одно за другим, число различных схем расположения для каждого основания практически неограниченно. Это становится особенно ясно, если учесть, что в состав одной молекулы ДНК входят сотни тысяч отдельных нуклеотидов. Даже у примитивнейшего живого организма - бактериофага - в состав молекулы ДНК входит около 200 тысяч нуклеотидов; у высших животных их число во много раз больше. Таким образом, число оснований сравнительно невелико - всего четыре, число возможных комбинаций - огромно. Если представить себе, что один ген включает 500 пар оснований, то число возможных схем расположения составит 4500. Таким образом, всего четыре основания позволяют создавать огромное число разнообразных сочетаний и тем самым обеспечивают существование всевозможных генов.

Рис. 3.11 – Фрагмент схемы ДНК

Несмотря на то, что теперь уже многое известно о строении хромосом, о структуре и функциях ДНК, дать точное определение гена все еще трудно. Одно из возможных определений гена рассматривает ген как единицу функции. Можно сказать, что ген - это небольшой участок хромосомы, обладающий определенной биохимической функцией и оказывающий специфическое влияние на свойства особи. Поскольку было известно, что от генов зависят структурные, физиологические и биохимические признаки, было предложено определять ген как наименьший участок хромосомы, обусловливающий синтез определенного продукта. Какой же продукт синтезируется в результате действия гена?

Еще в 1908 г. английский врач Арчибальд Гаррод, изучая некоторые "врожденные ошибки метаболизма", впервые высказал гипотезу о связи между генами и ферментами. (Ферменты - это специфические белки, присутствующие во всех живых клетках и играющие роль биологических катализаторов. С помощью ферментов осуществляются все процессы обмена веществ и энергии в живых организмах). И только почти через 40 лет первые работы в области молекулярной генетики подтвердили гипотезу А. Гаррода. Гипотеза "ген - фермент", или, что правильнее, "ген - белок", фактически означает, что гены содержат информацию о последовательности аминокислот в белках и продуктом деятельности гена является определенный белок. Если выразиться еще точнее, то ген содержит информацию для синтеза не молекулы белка в целом, а лишь молекулы полипептида. Белки же часто представляют собой комбинацию нескольких полипептидов.

Каким же образом информация о последовательности оснований ДНК преобразуется в последовательность аминокислот в белках? Есть всего четыре различных основания - А, Т, Г, Ц, а в состав белков входят 20 различных аминокислот. Если бы одно основание определяло положение одной аминокислоты в первичной структуре какого-то белка, то в состав этого белка могло бы входить только четыре вида аминокислот. Если бы каждая аминокислота кодировалась двумя основаниями, то число возможных пар составляло бы 42 = 16. Этого также недостаточно для кодирования 20 аминокислот. Только код, состоящий из трех оснований, мог бы обеспечить включение всех 20 аминокислот в состав белка, поскольку число возможных триплетов здесь 43 = 64. Таким образом, каждой аминокислоте должно соответствовать три последовательных основания ДНК.

Эта зависимость между основаниями и аминокислотами известна под названием генетического кода. Доказательства триплетности кода были получены в 1961 г. Фрэнсисом Криком.

Основные особенности генетического кода могут быть сформулированы следующим образом:

Аминокислота кодируется триплетом оснований в полинуклеотидной цепи ДНК.

Код является универсальным. У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты.

Аминокислота может кодироваться более чем одним триплетом (напомним, что число возможных триплетов 64, а число аминокислот 20).

Код неперекрывающийся, то есть каждое основание может принадлежать только одному триплету.

Механизм синтеза белков в клетке считывает последовательность оснований в одной половине молекулы ДНК группами по три и затем каждую "тройку" оснований переводит в конкретную аминокислоту и в конкретный белок. Механизм синтеза белка в клетке чрезвычайно сложен. Он предполагает участие другого вида нуклеиновых кислот - рибонуклеиновой кислоты (РНК) и ряда клеточных структур вне ядра клетки.

Расшифровка генетического кода была осуществлена в работе с низшими доядерными организмами (прокариотами). Современные молекулярно-генетические исследования, ведущиеся на объектах более высокого уровня организации (эукариотах), показали, что строение гена и принцип считывания информации для синтеза белка у эукариот отличается от такового прокариот. Оказалось, что гены эукариот содержат как кодирующие участки, которые несут информацию для синтеза специфического белка (они были названы экзонами), так и некодирующие (названные интронами). Например, молекула белка овальбумина состоит из 386 аминокислот. При триплетном коде на каждую аминокислоту должно приходиться по три нуклеотида, соответственно ген овальбумина должен был бы состоять из 1158 нуклеотидов. На самом деле ген овальбумина примерно в семь раз длиннее - 7900 нуклеотидов.

Благодаря существованию интронов, гены эукариот могут нести информацию для кодирования не только одного специфического белка, как у прокариот, но, в зависимости от специфики ткани, в которой они функционируют, результатом их деятельности может быть синтез разных белков. В последнем случае информация, закодированная в данном гене, считывается при участии клеточного механизма, который носит название сплайсинга.

Итак, основной функцией гена является кодирование информации, необходимой для синтеза специфического белка.