- •1. Основные термодинамические понятия (система, фаза, параметр, состояние, процесс, энергия, теплота, работа, внутренняя энергия).

- •2. I закон термодинамики, его формулировки, выражение в интегральной и дифференциальной форме.

- •3. Закон Гесса. Термохимические уравнения и их особенности. I и II следствия из закона Гесса. Стандартная энтальпия образования и энтальпия сгорания.

- •4. II закон термодинамики, его формулировки и математическая форма записи.

- •5. Расчет изменения энтропии для химической реакции и использование этой величины для определения направленности процессов в изолированных системах.

- •6. Термодинамические функции Гиббса и Гельмгольца. Способы расчета d°g и использование этой функции для определения направленности процессов в открытых системах.

- •7. Химическое равновесие. Основные его признаки. Смещение химического равновесия по принципу Ле Шателье.

- •Принцип Ле-Шателье

- •8. Химическая кинетика. Скорость химической реакции и факторы, от которых она зависит.

- •10. Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия активации.

- •11. Влияние катализатора на скорость реакции. Гомогенный, гетерогенный и ферментативный катализ.

- •12. Электропроводность растворов. Удельная электропроводность и факторы, от которых она зависит.

- •13. Молярная электропроводность, зависимость ее от концентрации.

- •14. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. Расчет степени и константы диссоциации.

- •15. Электродный потенциал. Формула Нернста.

- •16. Гальванические элементы: химические, концентрационные. Расчет эдс.

- •17. Электроды сравнения (водородный, хлорсеребряный, каломельный).

- •18. Индикаторные электроды (водородный, хингидронный, стеклянный).

- •19. Адсорбция на границе раздела: твердое тело газ (жидкость). Уравнение и теория Ленгмюра. Уравнение Фрейндлиха.

- •20. Адсорбция на границе раздела жидкость газ, жидкость жидкость. Уравнение Гиббса, его анализ.

- •21. Классификация дисперсных систем.

- •22. Методы получения коллоидных растворов. Методы их очистки (диализ, электродиализ). Искусственная почка.

- •24.Устойчивость коллоидных систем: кинетическая и агрегативная. Коагуляция и факторы ее вызывающие. Правило Шульце-Гарди. Коллоидная защита.

- •25. Коллигативные свойства растворов:

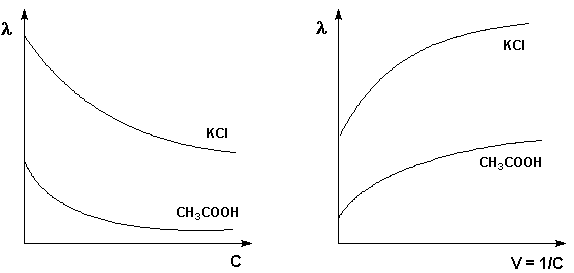

13. Молярная электропроводность, зависимость ее от концентрации.

Молярная электропроводность (λ, «ламбда»), т. е. электропроводность раствора, содержащего 1 моль электролита, помещенного между параллельными электродами, расположенными на расстоянии 1 м.

Молярная электропроводность связана с удельной электропроводностью следующим соотношением:

![]() ,

[Ом-1м2моль-1]

,

[Ом-1м2моль-1]

где с – молярная концентрация раствора.

Молярная

электропроводность электролитов

увеличивается с уменьшением концентрации

(т.е. увеличением разведения раствора

V = 1/С), достигая некоторого максимального

значения

![]() ,

называемого молярной электропроводностью

при бесконечном разведении.

,

называемого молярной электропроводностью

при бесконечном разведении.

Рис.Зависимость молярнойРис. Зависимость молярной электропроводности от концентрации. электропроводности от разведения

Для слабого

электролита уменьшение молярной

электропроводности с увеличением

концентрации объясняется увеличением

степени диссоциации (![]() )

с разбавлением раствора. Для сильного

электролита с уменьшением концентрации

ослабляется взаимодействие ионов между

собой, что увеличивает скорость их

движения и, следовательно, молярную

электропроводность раствора.

)

с разбавлением раствора. Для сильного

электролита с уменьшением концентрации

ослабляется взаимодействие ионов между

собой, что увеличивает скорость их

движения и, следовательно, молярную

электропроводность раствора.

14. Подвижность ионов. Закон Кольрауша. Расчет степени и константы диссоциации.

Молярная электропроводность связана с абсолютными скоростями движения катионов и анионов U+и U–:

![]()

Закон Ф. Кольрауша:

Молярная

электропроводность бесконечно

разбавленных растворов электролитов

![]() является суммой подвижностей катиона

и аниона

является суммой подвижностей катиона

и аниона![]() и

и![]() данного

электролита:

данного

электролита:

![]()

Отсюда

![]() ,

,

![]() .

.

Электролитическая подвижность является важнейшей характеристикой иона, отражающей его участие в электропроводности раствора.

Полноту диссоциации электролита можно оценить по степени диссоциации α,

![]() .

.

Величина степени диссоциации зависит от природы растворителя и растворенного вещества, концентрации раствора и температуры. По величине степени диссоциации электролиты подразделяются на три группы: сильные (α≥ 0.7), средней силы (0.3 <α< 0.7) и слабые (α≤ 0.3). К сильным электролитам относятся почти все соли, большинство неорганических кислот и щелочей; к слабым – все органические кислоты, вода, NН4ОН, Н2S и т.д. Электролитами средней силы являются некоторые неорганические кислоты: НF, НСN, Н3PO4.

Количественной характеристикой силы электролита является константа диссоциации К. Для реакции

АВ = А++ В-,

константа диссоциации равна

![]() ,

или

,

или

![]() ,

,

где с – концентрация электролита.

15. Электродный потенциал. Формула Нернста.

При соприкосновении металлической пластинки с полярным растворителем (водой) либо раствором электролита на границе электрод – жидкость возникает двойной электрический слой (ДЭС) и возникает скачок потенциала, называемый электродным потенциалом.

Величина электродного потенциала металлического электрода зависит от температуры и активности (концентрации) иона металла в растворе, в который опущен электрод. Математически эта зависимость выражается уравнением Нернста

![]() ,

,

где z – заряд иона,

![]() –стандартный электродный

потенциал, равный потенциалу

электрода при активности иона металла,

равной 1 моль/л.

–стандартный электродный

потенциал, равный потенциалу

электрода при активности иона металла,

равной 1 моль/л.