- •Вопрос 1.Собственность: понятие, типы, виды. Право собственности.

- •Вопрос 2. Потребности и система экономических интересов. Экономическая политика

- •Вопрос 3.Экономические блага и ресурсы. Проблема экономического выбора. Кривая производственных возможностей.

- •Вопрос 4 .Рынок, его функции, структура и механизм функционирования.

- •Вопрос 5 Государство и его роль в экономике. Экономические функции государства.

- •2. Обеспечения занятости.

- •3.Регулирование цен.

- •4.Обеспечение правовой базы деятельности хозяйствующих субъектов.

- •5. Перераспределение доходов и ресурсов.

- •6. Установление административных ограничений и стандартов.

- •7. Регулирование рынка труда.

- •8. Охрана окружающей среды.

- •Вопрос 6. Социальные блага и внешние эффекты. Интернализация внешних эффектов. Теория Коуза.

- •Вопрос 7. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Излишек продавца и покупателя.

- •Вопрос 8. Эластичность спроса и предложения.

- •Вопрос 9. Производственная функция. Равновесие производителя.

- •Вопрос 10. Издержки производства(постоянные, переменные, общие). Трансакционные издержки.

- •Вопрос 11. Кривые средних и предельных издержек в краткосрочном периоде, их взаимосвязь.

- •Вопрос 12 Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль.

- •Вопрос 13. Максимизация прибыли и минимизация убытков совершенным конкурентом.

- •2. Максимизация прибыли фирмой – совершенным конкурентом

- •1. Подход «tr – tc» («общая выручка – общие издержки»).

- •2. Подход «mr – mc» («предельная выручка – предельные издержки»).

- •Вопрос 14. Монополия. Социально-экономические издержки монополии. Антимонопольная политика.

- •1.1. Понятие монополии

- •1.2. Виды монополии

- •Вопрос 15. Равновесие монополиста. Ценовая дискриминация.

- •Вопрос 16. Естественная монополия и ее регулирование.

- •1. Прямое государственное регулирование (возможности и границы)

- •2. Торги за франшизу (возможность использования и эффективность в различных условиях)

- •3. Ценовая дискриминация

- •Вопрос 17. Монополистическая конкуренция.

- •Вопрос 18. Олигополия и проблема негибкости цен.

- •Вопрос 19. Рынок ресурсов. Спрос на экономические ресурсы. Оптимальное соотношение ресурсов.

- •Вопрос 20. Рынок труда и заработная плата. Профсоюзы на рынке труда.

- •21 Вопрос. Рынок капитала. Дисконтированная стоимость и ставка процента. Коротко, но чётко:

- •22 Вопрос. Рынок земли. Земельная рента и цена земли. Дифференциальная рента.

- •Короткое содержание:

- •23 Вопрос. Измерение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца.

- •24 Вопрос. Эффективность. Парето-эффективность. Эффективность и равенство.

- •25 Вопрос. Система национальных счетов(снс). Ввп и благосостояние. Дефлятор ввп.

- •26 Вопрос. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие и его изменение (модель ad-as)

- •Вопрос 27. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Фазы экономического цикла, особенности современных экономических циклов.

- •Вопрос 28. Безработица: виды, уровень, социально-экономические последствия. Минимизация безработицы

- •Вопрос 29. Инфляция: виды, причины, издержки. Измерение инфляции. Антиинфляционные меры.

- •Вопрос 30. Сбережения и инвестиции. Факторы спроса на инвестиции. Мультипликатор инвестиций. Инвестиции и экономический рост.

- •5. Циклические колебания внп

- •Вопрос 31. Фискальная политика. Дискреционная и не дискреционная фискальная политика.

- •Вопрос 32 Денежный рынок и его равновесие.

- •Равновесие на денежном рынке

- •Вопрос 33. Банковская система. Коммерческие банки. Денежный мультипликатор.

- •Вопрос 34.Центральный банк и его функции. Кредитно-денежная политика: цели и инструменты.

- •2. Функция банкира Правительства.

- •3. Функция банка банков.

- •Вопрос 35. Современный экономический кризис и особенности его проявления в российской экономике.

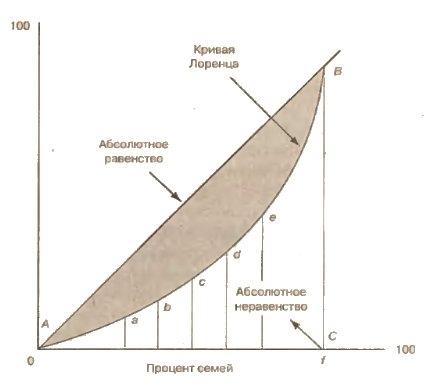

23 Вопрос. Измерение неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца.

Неравенство в распределении доходов. При формировании доходов сохраняются условия неравенства их распределения между семьями и группами населения. Это обусловлено тем, что население формирует свои доходы в основном за счет трех главных источников: заработная плата; доходы от собственности (дивиденды, проценты, рента); доходы в виде социальных выплат (пенсии, пособия по уходу за детьми, пособия по безработице и т. д.). Естественно, что значимость этих источников для различных семей различна. Поэтому по размеру дохода все население можно подразделить на три крупные социальные группы: ♦ Лица, основным источником доходов которых является собственность. ♦ Лица наемного труда, основным источником доходов которых является заработная плата. ♦ Лица, живущие преимущественно за счет социальных выплат. В целях установления достоверной картины уровня жизни населения возникает необходимость определения доли населения, приходящейся на каждую группу. В экономической литературе существуют разные методы определения уровня жизни и дифференциации населения по доходам. «Закон Энгеля». Одним из первых оценку уровня жизни осуществил немецкий статистик Эрнст Энгель (1821-1896), установивший зависимость доли потребления продуктов питания от уровня доходов семьи. При этом Э. Энгель сделал вывод о том, что чем беднее семья, тем большая доля всех расходов выделяется для приобретения продуктов питания. Это положение вошло в экономическую теорию в виде «закона Энгеля». «Закон Энгеля» гласит: с ростом доходов семьи удельный вес расходов на пищу снижается; на одежду, жилище, отопление и освещение мало меняется; на удовлетворение культурных потребностей увеличивается.

Для

измерения неравенства в доходах

используется кривая

М. Лоренца ,

которая отражает неравномерность

распределения совокупного дохода

общества между различными группами

населения. (рисунок) Линия АВ

называется линией абсолютного

равенства. Ломаная линия OСВ - это линия

абсолютного неравенства. Реальное

распределение доходов в обществе

характеризуется кривой OB и степенью ее

отклонения от биссектрисы. Точки а, b,

с, d… обозначают величины доходов семей,

а проведенная через них кривая и

представляет собой кривую Лоренца. Область

между линией, обозначающей абсолютное

равенство, и кривой Лоренца указывает

на степень неравенства доходов. Если

бы распределение доходов было

абсолютно равным, тогда кривая совпала

бы с биссектрисой. Если совокупный

доход и численность населения принять

за 100 %, то в точке В 100 % дохода будет

распределено среди 100 % населения. Если

совокупный доход распределяется между

отдельными лицами абсолютно равномерно,

т. е. все доходы равны, то кривая

Лоренца совпадает с линией 45° (биссектрисой)

и доля любого квантиля получателей

доходов совпадает с его долей в общем

числе получателей дохода. Если бы такое

равенство в распределении доходов

существовало, то 20 % населения получали

бы 20 % от совокупного дохода общества,

40 % населения соответственно 40 % и т. д.

Реальное распределение доходов в

обществе характеризуется степенью

отклонения кривой Лоренца от биссектрисы.

Неравенство в распределении доходов

означает, что каждая группа из верхних

квантилей будет получать большую

часть совокупного дохода общества, а

каждая группа из нижних квантилей —

меньшую долю. Абсолютное неравенство

означает, что и 20, и 40 и так далее процентов

населения не получат никакого дохода

за исключением единственного, последнего

в ряду распределения человека, который

присваивает 100% всего дохода общества.

Если кто-либо получает весь доход, то

кривая Лоренца будет располагаться

вдоль горизонтальной оси, а затем

поднимется вертикально. Коэффициент

Джини (индекс Джини) -

статистический показатель, свидетельствующий

о степени расслоения общества данной

страны или региона по отношению к

какому-либо изучаемому признаку (к

примеру, по уровню годового дохода -

наиболее частое применение, особенно

при современных экономических расчётах).

В мировой практике коэффициент Джини,

используемый для оценки доходов в

обществе, рассчитывается для каждого

отдельного года. Неравенство в

распределении доходов вычисляется

посредством так называемою коэффициента

Джини, когда площадь заштрихованной

фигуры соотносят с площадью треугольника

АВС. Чем сильнее отклонение кривой

Лоренца, тем-больше коэффициент Джини

и тем больше степень экономического и

социального неравенства в обществе.

Для наиболее развитых рыночных стран

коэффициент Джини составляет значение

0,27-0,33. Коэффициент Джини G может принимать

значения от нуля до единицы (0÷1). G = 0

означает равномерное распределение, G

= 1 - предельный случай, когда признаком

обладает только один человек. Коэффициент

Джини выражается в процентах. Преимущества

коэффициента Джини: -

Позволяет сравнивать распределение

признака в совокупностях с различным

числом единиц (например, регионы с разной

численностью населения). - Дополняет

данные о ВВП и среднедушевом доходе.

Служит своеобразной поправкой этих

показателей. - Может быть использован

для сравнения распределения признака

(дохода) между различными совокупностями

(например, разными странами). При этом

нет зависимости от масштаба экономики

сравниваемых стран. - Может быть

использован для сравнения распределения

признака (дохода) по разным группам

населения (например, коэффициент Джини

для сельского населения и коэффициент

Джини для городского населения). -

Позволяет отслеживать динамику

неравномерности распределения признака

(дохода) в совокупности на разных этапах.

- Анонимность - одно из главных преимуществ

коэффициента Джини. Нет необходимости

знать, кто имеет какие доходы

персонально. Недостатки

коэффициента Джини: -

Довольно часто коэффициент Джини

приводится без описания группировки

совокупности, то есть часто отсутствует

информация о том, на какие же именно

квантили поделена совокупность. -

Коэффициент Джини не учитывает источник

дохода, то есть для определенной локации

(страны, региона и т.п.) коэффициент Джини

может быть довольно низким, но при этом

какая-то часть населения свой доход

обеспечивает за счет непосильного

труда, а другая - за счет собственности. Децильный

коэффициент дифференциации

доходов показывает,

во сколько раз минимальный доход 10 %

самого обеспеченного населения

превышает максимальный доход среди

10 % наименее обеспеченного населения.

Для

измерения неравенства в доходах

используется кривая

М. Лоренца ,

которая отражает неравномерность

распределения совокупного дохода

общества между различными группами

населения. (рисунок) Линия АВ

называется линией абсолютного

равенства. Ломаная линия OСВ - это линия

абсолютного неравенства. Реальное

распределение доходов в обществе

характеризуется кривой OB и степенью ее

отклонения от биссектрисы. Точки а, b,

с, d… обозначают величины доходов семей,

а проведенная через них кривая и

представляет собой кривую Лоренца. Область

между линией, обозначающей абсолютное

равенство, и кривой Лоренца указывает

на степень неравенства доходов. Если

бы распределение доходов было

абсолютно равным, тогда кривая совпала

бы с биссектрисой. Если совокупный

доход и численность населения принять

за 100 %, то в точке В 100 % дохода будет

распределено среди 100 % населения. Если

совокупный доход распределяется между

отдельными лицами абсолютно равномерно,

т. е. все доходы равны, то кривая

Лоренца совпадает с линией 45° (биссектрисой)

и доля любого квантиля получателей

доходов совпадает с его долей в общем

числе получателей дохода. Если бы такое

равенство в распределении доходов

существовало, то 20 % населения получали

бы 20 % от совокупного дохода общества,

40 % населения соответственно 40 % и т. д.

Реальное распределение доходов в

обществе характеризуется степенью

отклонения кривой Лоренца от биссектрисы.

Неравенство в распределении доходов

означает, что каждая группа из верхних

квантилей будет получать большую

часть совокупного дохода общества, а

каждая группа из нижних квантилей —

меньшую долю. Абсолютное неравенство

означает, что и 20, и 40 и так далее процентов

населения не получат никакого дохода

за исключением единственного, последнего

в ряду распределения человека, который

присваивает 100% всего дохода общества.

Если кто-либо получает весь доход, то

кривая Лоренца будет располагаться

вдоль горизонтальной оси, а затем

поднимется вертикально. Коэффициент

Джини (индекс Джини) -

статистический показатель, свидетельствующий

о степени расслоения общества данной

страны или региона по отношению к

какому-либо изучаемому признаку (к

примеру, по уровню годового дохода -

наиболее частое применение, особенно

при современных экономических расчётах).

В мировой практике коэффициент Джини,

используемый для оценки доходов в

обществе, рассчитывается для каждого

отдельного года. Неравенство в

распределении доходов вычисляется

посредством так называемою коэффициента

Джини, когда площадь заштрихованной

фигуры соотносят с площадью треугольника

АВС. Чем сильнее отклонение кривой

Лоренца, тем-больше коэффициент Джини

и тем больше степень экономического и

социального неравенства в обществе.

Для наиболее развитых рыночных стран

коэффициент Джини составляет значение

0,27-0,33. Коэффициент Джини G может принимать

значения от нуля до единицы (0÷1). G = 0

означает равномерное распределение, G

= 1 - предельный случай, когда признаком

обладает только один человек. Коэффициент

Джини выражается в процентах. Преимущества

коэффициента Джини: -

Позволяет сравнивать распределение

признака в совокупностях с различным

числом единиц (например, регионы с разной

численностью населения). - Дополняет

данные о ВВП и среднедушевом доходе.

Служит своеобразной поправкой этих

показателей. - Может быть использован

для сравнения распределения признака

(дохода) между различными совокупностями

(например, разными странами). При этом

нет зависимости от масштаба экономики

сравниваемых стран. - Может быть

использован для сравнения распределения

признака (дохода) по разным группам

населения (например, коэффициент Джини

для сельского населения и коэффициент

Джини для городского населения). -

Позволяет отслеживать динамику

неравномерности распределения признака

(дохода) в совокупности на разных этапах.

- Анонимность - одно из главных преимуществ

коэффициента Джини. Нет необходимости

знать, кто имеет какие доходы

персонально. Недостатки

коэффициента Джини: -

Довольно часто коэффициент Джини

приводится без описания группировки

совокупности, то есть часто отсутствует

информация о том, на какие же именно

квантили поделена совокупность. -

Коэффициент Джини не учитывает источник

дохода, то есть для определенной локации

(страны, региона и т.п.) коэффициент Джини

может быть довольно низким, но при этом

какая-то часть населения свой доход

обеспечивает за счет непосильного

труда, а другая - за счет собственности. Децильный

коэффициент дифференциации

доходов показывает,

во сколько раз минимальный доход 10 %

самого обеспеченного населения

превышает максимальный доход среди

10 % наименее обеспеченного населения.