- •8.5.2 Соединения ароматического ряда

- •8.5.2.1 Моноароматические соединения

- •1. Дегидроциклизация и дегидрогенизация парафинов:

- •2. Дегидрогенизация циклоалканов:

- •1.2 Алкилирование:

- •8.5.2.2 Полициклические арены с изолированными кольцами

- •2. Реакция Вюрца:

- •3. Димеризация бензола в присутствии солей Pd:

- •1.2 Реакция с амидом натрия:

- •1.3 Взаимодействие с щелочными металлами:

- •8.5.2.3 Полициклические арены с конденсиро-ванными кольцами

- •2. Циклизация ацетилена и бензола:

- •3. Дегидроциклизация алканов:

- •1.4 Окисление:

- •1.5 Гидрирование:

- •9. Реакционные центры и основные механизмы реакций углеводородов

- •1. Генерирование электрофильной частицы

- •3. Стабилизация карбкатиона

- •9.1 Особенности протекания некоторых реакций

- •2. Региоселективность реакций присоединения к несимметричным алкенам и алкинам реагентов типа н–х

- •Современная электронная интерпретация правила Марковникова.

- •4. Стереоспецифичность реакции гидроксилирования алкенов (реакция Вагнера)

- •5. Химические особенности сопряженных диенов

- •6. Влияние заместителей на реакционную способность и ориентацию в реакциях электрофильного замещения в бензольном кольце

- •Резонансные структуры карбкатиона (3)

- •Примеры

- •9.2 Оптическая спектроскопия

- •Уф – спектр ик – спектр

- •3. Ионизация

- •4. Природа растворителя

- •Примеры

- •Конспект лекций гомофункциональные углеводороды

- •Галогенопроизводные углеводородов

- •1.1 Галогенпроизводные алифатического ряда

- •1. Реакции замещения.

- •3.2.1 Реакции магнийорганических соединений

- •3.2.1.1 Взаимодействие с соединениями, имеющими подвижный атом водорода:

- •1.1. Получение алифатических аминов

- •6. Специальные методы

- •3. Взаимодействие аминов с азотистой кислотой

- •6.1.1 Реакция окисления первичных аминов:

- •6.1.2 Реакция окисления первичного ариламина гидропероксидом трифторацетила:

- •6.2 Реакция окисления вторичных аминов:

- •6.3.2 Ацилирование третичных аминов:

- •7. Реакции с электрофильными реагентами ароматических аминов

- •8. Реакции конденсации

- •8.3 Реакции конденсации третичных аминов:

- •2. Реакции ароматических солей диазония без выделения азота

- •3. Реакции диазоалканов

- •1. Желтого типа:

- •2. Сине-зеленого типа:

- •3. Фуксиново-красного типа:

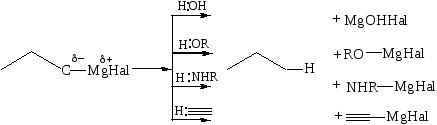

3.2.1 Реакции магнийорганических соединений

3.2.1.1 Взаимодействие с соединениями, имеющими подвижный атом водорода:

Если в реакции используют CH3MgI, образуется метан. Измеряя объем выделившегося метана, можно количественно определить соединения с активным водородом (спирты, амины, карбоновые кислоты и др.) – метод Чугаева–Церевитинова–Тереньтьева.

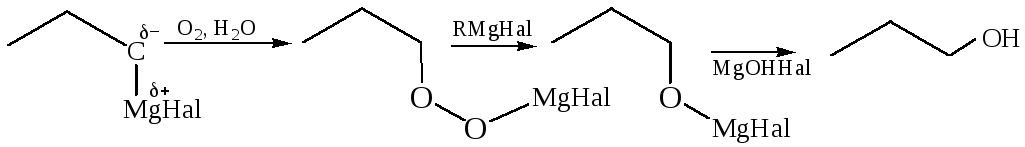

3.2.1.2 Окисление реактивов Гриньяра. При взаимодействии реактивов Гриньяра с кислородом образуются спирты:

Окисление магнийорганических соединений молекулярным кислородом при низких температурах дает возможность получить гидропероксиды:

![]()

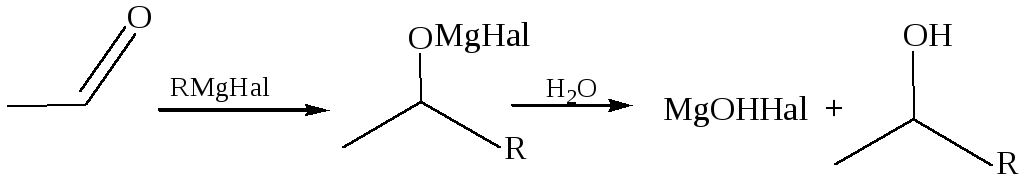

3.2.1.3 Присоединение к полярным кратным связям. Наиболее важны реакции присоединения реактивов Гриньяра к карбонильной группе, учитывая характер полярности реагента и субстрата, очевидно, что во всех этих реакциях Mg перемещается от C к более электроотрицательному O и в продукте присоединения возникает новая С–С связь:

В реакциях образуются смешанные магниевые соли, из которых конечные продукты выделяются путем гидролиза либо в кислой среде, либо насыщенным раствором хлорида аммония. В синтезах Гриньяра с использованием альдегидов, кетонов, сложных эфиров образуются спирты, а при использовании диоксида углерода – карбоновые кислоты.

4. Реакции восстановления осуществляются в присутствии обычных катализаторов гидрирования или нагреванием с HI:

![]()

![]()

Основные представители. Растворители. Относительная химическая инертность полигалогеналканов, гидрофобность, пониженные температуры кипения, легкость регенерации, негорючесть делают их удобными растворителями неполярных и слабополярных веществ – смол, жиров, восков, лаков, каучуков, битумов, серы и др. Широкое применение нашли метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, хлорбензол. Химическая инертность и низкая токсичность тетрахлорэтилена трихлорэтилена делают их важнейшими растворителями для химической чистки одежды.

Хладоагенты, распылители. В отличие от аммиака, стандартого рабочего тела холодильных и кондиционирующих устройств, фреоны инертны, нетоксичны, не имеют запаха, негорючи, поэтому они нашли широкое применение. Важнейшим фреоном является фреон 12 (дифтордихлорметан), имеющий Ткип. –30 °С.

Антипирены (противопожарные средства). Негорючесть полигалогенуглеводородов используется для защиты от возгорания древесины, тканей, пластмасс и др. Пропитка горючих материалом антипиренами препятствует их возгоранию, которое влечет за собой выделение горючих газов, уменьшение концентрации которых и выделение антипиренами негорючих газов повышают устойчивость материалов к горению. Такими антипиренами могут служить ССl4, полихлоралканы, гексабромбензол и др.

Полупродукты органического синтеза. Самым крупнотоннажным полупродуктом органического синтеза является винилхлорид, который легко полимеризуется с образованием поливинилхлорида (ПВХ), использующися для электроизоляции проводов, кабелей, в производстве листов, труб, пленок, волокон, искусственной кожи, линолеума, ковровых покрытий и т. д. Тетрафторэтилен легко образует политетрафторэтилен (фторопласт-4, тефлон) с температурой эксплуатации от –269 °С до +260 °С. Фторопласт-4 применяют в производстве электроизоляционных пленок и труб, подшипников, уплотнителей, прокладок, поршневых колец, авиационных шлангов, труб, протезов органов человека и т. д. Аллилхлорид применяют для получения глицерина. Хлорбензол – исходное сырье в промышленных методах получения фенола, пикриновой кислоты, лекарственных средств, инсектицидов. Хлористый этил используют для синтеза тетраэтилсвинца – антидетонационной присадки к бензинам.

Спектр физиологической активности галогенуглеводородов чрезвычайно разнообразен, причем выраженная зависимость физиологической активности от строения углеводородного радикала, типа и числа атомов галогена в молекуле не выявлена. Галогенуглеводороды нашли свое применение как анестизирующие, слезоточивые средства, инсектициды, гербициды и т. д.

АМИНЫ

Амины – органические производные аммиака, образующиеся в результате замещения атомов водорода в аммиаке алкильными или арильными группами. Замещенные соли аммония являются производными иона аммония.

Классификация. В зависимости от числа водородных атомов, замещённых в аммиаке на алкильные остатки, различают:

первичные амины R–NH2;

вторичные амины R2–NH;

третичные амины R3–N.

В зависимости от природы углеводородных радикалов различают:

алифатические;

ациклические;

ароматические;

алкилароматические;

гетероциклические.

В зависимости от типа атома углерода, соединенного с аминогруппой, различают:

алкил- и циклоалкиламин C(sp3) – NH2;

енамины и ариламины C(sp2) – NH2;

инамины C(sp) – NH2.

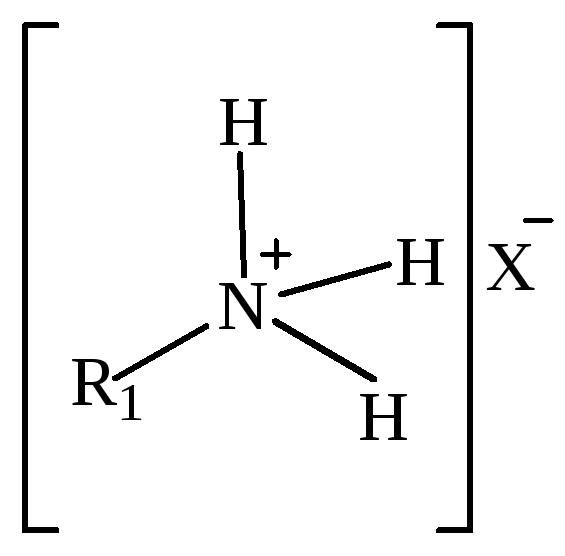

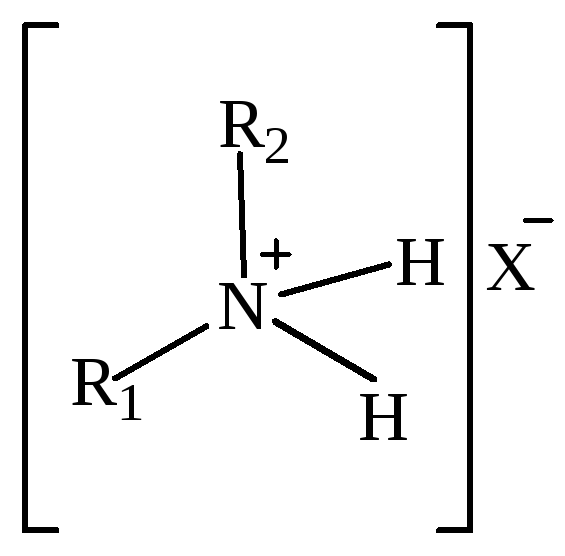

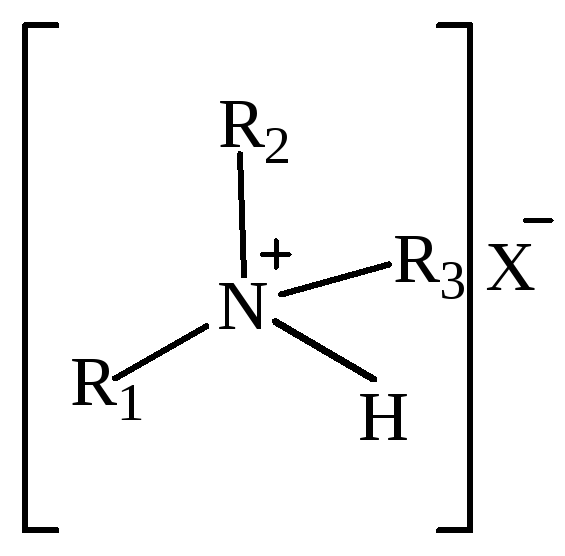

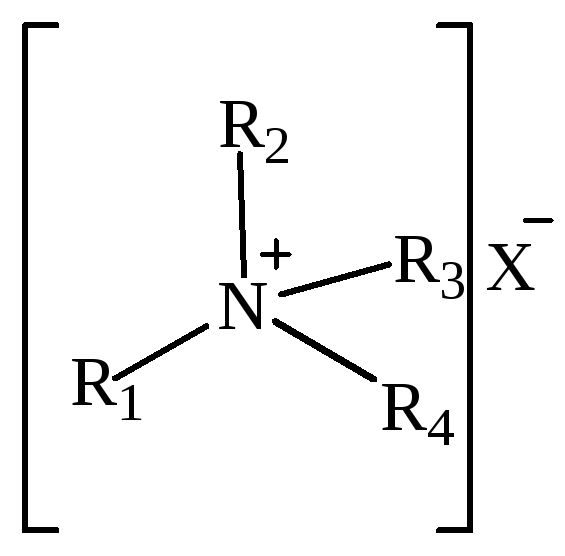

В зависимости от степени замещения соли аммония подразделяют (табл. 3):

монозамещенные;

дизамещенные;

трехзамещенные;

четырехзамещенные.

Таблица 3 – Классификация солей аммония в зависимости от степени замещения.

-

Монозамещенные соли аммония

Дизамещенные соли аммония

Трехзамещенные соли аммония

Четырехзамещенные соли аммония

Номенклатура. Для названия аминов используют следующие номенклатуры (табл. 4):

тривиальная;

рациональная;

систематическая.

По систематической номенклатуре названия:

– первичных алифатических и циклических аминов образуются прибавлением окончания -амин к названию алкильных заместителей, связанных с атомом азота. Группы –NH2, –NHR, –NR2 называют амино-, N-алкиламино- и N, N – диалкиламиногруппами соответственно;

– циклические амины называют, используя номенклатуру гетероциклических соединений или добавляя к названию двухвалентного углеводородного остатка суффикс -имин.

Таблица 4 – Примеры названий аминов

|

Соединение |

Тривиальная |

Рациональная |

Систематическая |

|

CH3–NH2 |

– |

метиламин |

аминометан |

|

CH3CH2–NH2 |

– |

этиламин |

аминоэтан |

|

CH3CH2CH2–NH2 |

– |

пропиламин |

1-аминопропан |

|

(CH3)2CH–NH2 |

– |

изопропиламин |

2-аминопропил |

|

(CH3)2NH |

– |

диметиламин |

метиламинометан |

|

(C2H5)2NH |

– |

диэтиламин |

этиламиноэтан |

|

(CH3)3N |

– |

триметиламин |

Диметиламино-метан |

|

(C2H5)3N |

– |

триэтиламин |

диэтиламиноэтан |

|

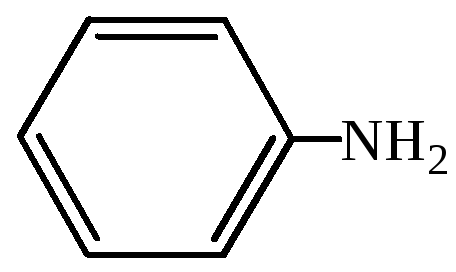

|

анилин |

фениламин |

аминобензол |

|

|

путресцин |

1,4-бутандиамин |

1,4-диаминобутан |

|

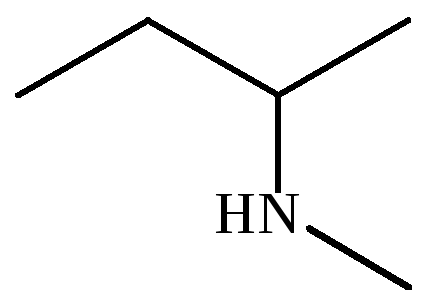

|

– |

– |

N-метил-вторбутиламин |

|

|

кадаверин |

1,5-пентандиамин |

1,5-диаминопентан |

|

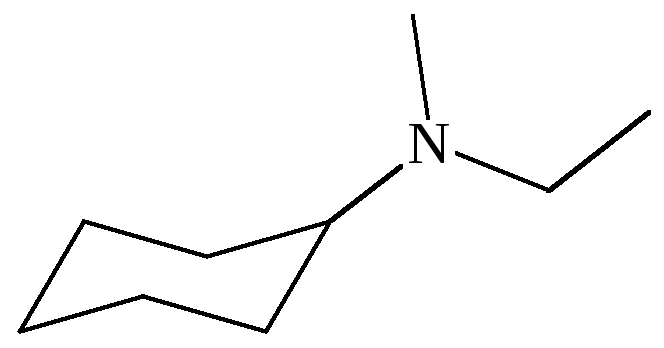

|

– |

N,N- диметилбутиламин |

– |

|

|

– |

N-метил-N-этилциклогексил-амин |

– |

Изомерия. Для аминов характерны следующие виды изомерии:

Структурная:

изомерия углеродного скелета;

изомерия положения функциональной группы;

метамерия.

Пространственная:

оптическая.

Способы получения:

1. Алкилирование аммиака и аминов (Гофман 1850 г)