- •Класс I. Известковые губки (calcarea, или calcispongia)

- •(Макросклеры)

- •Филогения типа Spongia

- •Класс I. Гидрозои (hydrozoa)

- •Подкласс I. Гидроидные (hydroidea)

- •118 Рис. 93. Стрекательные клетки. А — в покоящемся состоянии;

- •Подкласс III. Четырехлучевые кораллы (tetracorallia, или rugosa)

- •Подкласс IV. Табуляты (tabulata)

- •Тип гребневики (ctenophora)

- •Класс гребневики (ctenophora)

- •Гребневика (из Наумова): / — полушария с каплями липкого секрета, 2 — спиральная нить, 3 — мускульный тяж щупальца

- •Отверстие, 12 — копулятивная сумка, 13 — яичники. 14 — статоцист, 15 — хитиноидные челюсти,

- •169 Рис. 143. Строение личинок и партеногенетических поколений трематод

- •Raphyllidea):

- •Эмбриональные крючочки

- •Паразитизма

- •Дополнение к типу Plathelminthes. Mesozoa

- •Класс II. Дициемиды (DfCyemida)

- •Класс немертины (nemertini)

- •Отверстие, 13 — семенник, /3-—семяпровод, 14 — семяизвергательный канал, 15 — спикулы

- •Подкласс I. Аденофореи (adenophorea)

- •Подкласс II. Сецерненты (secernentea)

- •231 Рис. 198. А—схема организации Kinorhyncha (по Ремане); б — личинка

- •Дополнения к типу Nemathelminthes класс приапулиды (priapulida)

- •Филогения типа Nemathelminth.Es

- •Ского мешка, 5 — спинной мезентерий, 6 — внутренняя стенка целомического мешка,

- •Подкласс I. Бродячие (errantia)

- •Подкласс п. Сидячие (sedentaria)

- •Класс II. Пиявки (hirudinea)

- •Дополнения к типу Annelida класс эхиуриды (echiurida)

- •Филогения типа Annelida

- •Пора, 3, 4, 5 — различные участки канала,

- •Теннула, 4 — науплиальный глаз.

- •Железа, 6 — кишечник

- •Орган прикрепления, 5 — лицевой шнур в форме клубка

- •Антеннулы, 5— совокупительный орган, 6 — ногочелюсти, 7 — грудные ножки. 8 — яичник

- •Подкласс I. Симфилы (symphyla)

- •Подкласс II. Пауроподы (pauropoda)

- •Подкласс IV. Губоногие (chilopoda)

- •Класс II. Насекомые (insecta)

- •Комара (из Зеликмана): / — верхняя губа, 2 — мандибула. 3 — нижняя челюсть, 4 — гипофаринкс, 5—нижняя губа, 6 — «ижне-челюстной щупик, 7 — сяжки

- •Основание конечности

- •Эрнсту):

- •Хеолы (тончайшие ответвления без хитиновой выстилки)

- •Ные диски, дающие начало эпителию и мускулатуре средней кишки, 4 — ииагинальный диск слюнной железы, 5 — диск передней кишки

- •Класс трилобиты (trilobita)

- •Класс I. Мечехвосты (xiphosura)

- •Торых показаны пунктиром, а — акрон

- •С брюшной сторон (по Бялыницкому-Бируле):

- •Щитки сегментов, 9 — глаза

- •Филогения типа Arthropoda

- •Тип моллюски (mollusca)

- •Кутикула

- •468 Рис. 461. Схема типов асимметрии у разных Gastropoda (по Штемпелю). А — Prosobranchia Diotocardia; б — Prosobranchia Monotocardia; в — Pulmonata; г — Opisthobranchia:

- •Сеть легкого

- •Подкласс III. Легочные (pulmonata)

- •Или двустворчатые (lamellibranchia, или bivalvia)

- •Подкласс II. Двужаберные (d1branchia)

- •Филогения типа Mollusca

- •Класс I. Мшанки (bryozoa)

- •Дополнение к типу Tentaculata класс внутрипорошицевые (entoprocta, или kamptozoa)

- •Филогения типа Tentaculata

- •Ральная

- •Титулами Филогения типа Echinodermata

- •Тип погонофоры (pogonophora)

- •Содержание

Класс немертины (nemertini)

Строение и физиология. Тело обычно вытянуто в длину, способно к сокращению и иногда сплющено в спинно-брюшном направлении; чаще оно более цилиндрическое (рис. 173.Л). Размеры немсртин варьируют от 1—2 см до 2 м, а в исключительном случае даже до 30 м (Lineus longissimus). Большинство Nemertini окрашено в темные тона, но имеются виды, характеризующиеся зеленой, ярко-красной, розовой или пестрой окраской.

г

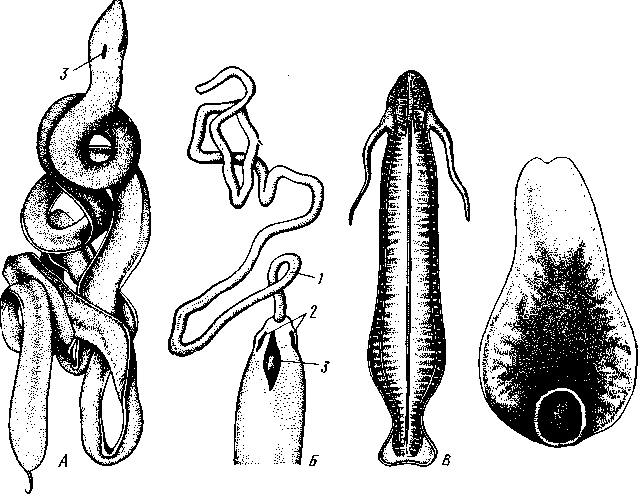

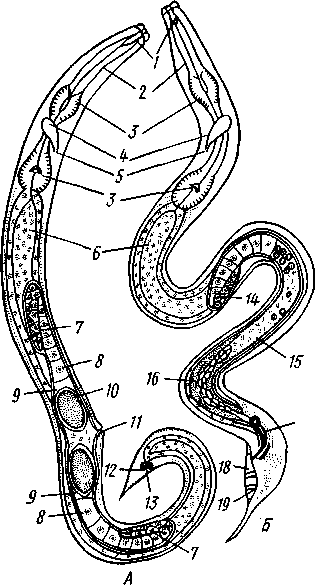

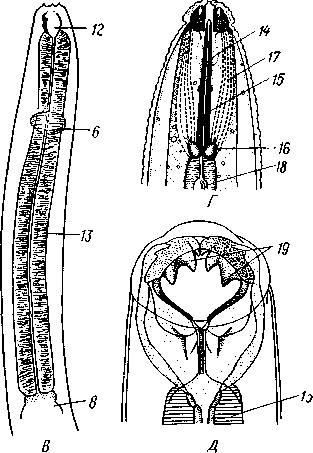

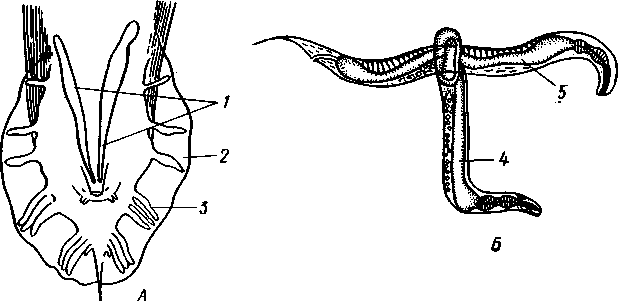

Рис. 173. Различные немсртины (по разным авторам). А — Cerebratulus; Б — передний конец тела Cerebratulus с вывернутым хоботком; В — Necto-

ncmertes; Г — Malacobdella: 1 — хоботок, 2 — боковые щели, 3 — ротовое отверстие

8

10

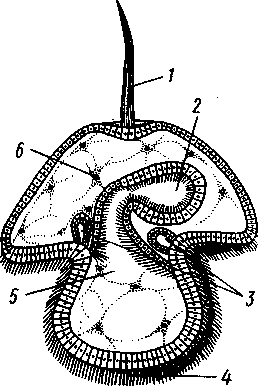

Рис. 174. Внутреннее строение немертин. А — схематичный продольный разрез переднего конца (по Бюргеру, из Байера); Б — схема поперечного разреза (по Новицкому, из Байера):

/ — отверстие, через которое происходит выворачивание хоботка, 2 — брюшной нервный ганглий, 3 — ротовое отверстие, 4 — пищевод, 5 — ввернутый хоботок, 6—полость хоботкового влагалища, 7 — перерезанная спинная часть мозгового ганглия, 8 — эпидермис. .9 — кольцевые мышцы, 10 — половое отверстие, 11 — яичник, 12 — продольные мышцы, 13 — боковой нервный ствол, 14 — боковой кровеносный сосуд, 15 — кишка, 16 — паренхима, 17 —

спинной кровеносный сосуд

203

На брюшной стороне переднего конца тела расположен в виде продольной щели рот, а впереди него, на самом переднем полюсе животного, имеется отверстие, через которое время от времени выбрасывается наружу длинный хоботок (рис. 173,5). Задний конец тела несет небольшое заднепроходное отверстие.

Кожный эпителий немертин мерцателен, как у Turbellaria, в нем находится громадное количество железистых слизистых клеток. Эпителий

покоится на бесструктурной базальной мембране, под которой располагается мускулатура. Расположение слоев волокон мускулатуры — важный систематический признак. У одних немертин имеется только наружный кольцевой и внутренний продольный слои мышц (рис. 174, Б). У других между кольцевым слоем и поверхностным эпителием расположен еще один, наружный, слой продольных мышечных волокон; кроме того, имеются пучки спин-но-брюшных мышц. Промежутки между внутренними органами кнутри от кожно-мускуль-ного мешка заполнены соединительной тканью — паренхимой.

Кишечник имеет вид прямой трубки, тянущейся от рта до порошицы. За ртом следует короткая передняя кишка, или пищевод, экто-дермального происхождения. Она продолжается в длинную энтодермальную среднюю кишку, которая образует обычно правильно повторяющиеся парные боковые выпячивания, или кармашки. Значительным усложнением строения по сравнению с Plathelminthes является присутствие эктодермальной задней кишки и заднепроходного отверстия (рис. 175). Переваривание пищи происходит как в просвете кишки, так и внутриклеточно.

Рис. 175. Организация не-мертины (из Байера):

1 — головной кровеносный сосуд,

2 — мозговой ганглий, 3 — рот, 4 — пищевод, 5 — боковой кровеносный сосуд, 6 — спинной кровеносный сосуд, 7 — поперечные сосуды. 8 — гонады, 9 — половое отверстие, 10 — анальное отверстие. 11 — кишечник

Немертины — хищники, питающиеся мелкими животными (червями, ракообразными, моллюсками). Хоботок служит для защиты и нападения на добычу. Однако он не находится в прямой связи с пищеварительной системой. Во втянутом состоянии хоботок представляет собой длинную трубку, ввороченную внутрь тела наподобие ввернутого пальца перчатки и лежащую на спинной стороне тела над кишечником в особой полости — влагалище хоботка. Влагалище имеет мускулистые стенки. Трубка хоботка на переднем конце переходит в стенки влагалища (см. рис. 174, А). При сокращении мускулатуры влагалища хоботковая трубка выворачивается наружу, как палец перчатки. Длина выброшенного хоботка иногда превышает длину тела, так что, будучи втянут, он располагается во влагалище петлеобразно. Для втягивания хоботка служит залегающий во влагалище и прикрепленный к хоботку мускул-ретрактор. У части немертин

204

хоботок снабжен короткой острой иглой — стилетом — орудием нападения и защиты. У некоторых немертин хоботок несет несколько стилетов. Невооруженные немертины поражают свою жертву ядовитым секретом, который выделяется железами эпителия хоботка.

Нервная система немертин хорошо развита. Центральная часть ее состоит из двух пар мозговых, или церебральных, ганглиев, причем одна пара лежит над влагалищем хоботка у переднего конца тела, другая — под ним. Ганглии соединены под хоботком и над ним комиссурами из нервных волокон. От этого головного мозга идет назад пара мощных боковых нервных стволов, располагающихся либо между слоями кожно-мускульного мешка, в том числе прямо в толще кожного эпителия, либо в паренхиме. Поверхностное расположение нервных стволов следует считать примитивным признаком. В ходе эволюции немертин, как у тур-беллярий (с. 153), ясно выражена тенденция к погружению нервной системы в толщу паренхимы. Продольные стволы соединены между собой многочисленными поперечными комиссурами.

Органы чувств. У немертин наиболее обычны боковые щели и церебральные органы. Первые представляют собой щелсвидные ямки, расположенные по бокам головы и выстланные мерцательным эпителием. Вторые — более глубокие впячивания, образующие узкие, выстланные мерцательным эпителием канальцы (мозговые или церебральные каналы), пронизывают толщу кожпо-мускульного мешка и паренхимы. Они тесно примыкают к мозговому ганглию или даже вдаются в него. Церебральные органы и боковые щели являются органами химического чувства. С их помощью животные реагируют на изменения химического состава воды и на появление пищи. Предполагают, что церебральные органы выполняют, кроме того, и эндокринные функции. У донных не-мертии хорошо развиты органы осязания. Они представлены разбросанными по всему телу клетками, которые несут осязательные волоски. Обыкновенно имеются также глаза, лежащие над мозгом в числе 2, 4 и более. Они устроены по тому же типу, как у турбеллярий, т. е. инвертированы.

Кровеносная система. Большим шагом вперед по сравнению с плоскими червями следует считать появление системы кровеносных сосудов. Имеются три главных продольных сосуда: один спинной и два боковых; спинной лежит над кишечником, между ним и влагалищем хоботка. Все три сосуда сливаются вместе у переднего конца тела, а кроме того, на всем протяжении тела соединяются между собой поперечными перемычками.

Кровеносная система имеет важное значение для транспорта пищевых веществ (продуктов пищеварения) ко всем органам и частям тела червей. В крови имеются клеточные элементы (кровяные тельца), содержащие различные дыхательные пигменты, в том числе гемоглобин, и придающие крови красноватый, желтый или зеленый цвет. Таким образом, можно считать, что кровь выполняет дыхательную функцию, хотя специализированых органов дыхания у немертин нет.

Выделительная система. Накапливающиеся в крови конечные продукты обмена веществ поступают в выделительную систему, устроенную по типу протонефридиев. Это пара трубок, лежащих по бокам тела, чаще лишь в передней его половине, и открывающихся наружу выводными отверстиями. Каждый ствол дает от себя много побочных канальцев, оканчивающихся клетками с мерцательным пламенем. Своими концами канальцы глубоко вдаются в стенку боковых кровеносных сосудов, облегчая этим диффузию конечных продуктов обмена веществ из крови в выделительную систему.

205

I

Развитие. Оплодотворение наружное. Оплодотворенные яйца испытывают полное дробление, которое обнаруживает большое сходство со спиральным дроблением у кольчатых червей (с. 263). В результате дробления получается бластула, а затем впячи-ванием одного полюса бластулы возникает гаструла.

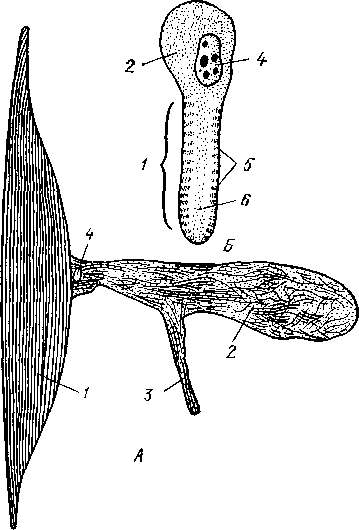

Рис. 176. Личинка немертины — пилидий (по Мечникову):

I — султан ресничек, 2 — кишечник,

3 — выпячивания эктодермы, 4 —

предротовой мерцательный венчик,

5 — рот, б — мезенхима

Из гаструлы развивается свободноплава-юшая планктонная личинка, которая у разных немертин имеет неодинаковую форму: наиболее характерна для немертин личинка, называемая пилидием (рис. 176). При формировании пилидия по бокам бластопо-ра развивается пара выростов в виде широких лопастей, свисающих вниз параллельно друг другу. Личинка при этом принимает форму каски с боковыми наушниками. Вершина куполовидного тела несет пучок длинных чувствительных ресниц (султан), сидящих на особом утолщении эктодермы — теменной пластинке. Вся личинка покрыта мерцательным эпителием, но по нижнему краю тела и лопастей проходит полоска особенно длинных ресничек— предротовой мерцательный шнур. Посередине нижней поверхности личинки между ее лопастями помещается ротовое отверстие, ведущее в переднюю кишку, которая переходит в энтодермальную среднюю кишку мешковидной формы. Особенность развития немертин в том, что эпителий пилидия не становится окончательным эпителием взрослого животного, но имеет временный характер и сбрасывается во время превращения личинки во взрослого червя.

Сначала из эпителия личинки в промежуток между эктодермой и энтодермой, т. е. в первичную полость тела, уходят отдельные клетки, представляющие зачаток среднего зародышевого пласта; из них впоследствии возникают соединительная ткань и некоторые внутренние органы. Такой разрозненный, или диффузный, зачаток мезодермы называется мезенхимой. Окончательные покровы червя образуются так: сначала появляются 7 впячиваний эктодермы: одно маленькое непарное на передней поверхности личинки и три пары более крупных на нижней ее поверхности (впереди, по бокам и позади рта). Затем эти впячивания врастают внутрь пилидия, окружают со всех сторон его кишечник вместе с зачатком мезенхимы и срастаются друг с другом, образуя под покровами пилидия двухслойный мешок эктодермального происхождения, охватывающий срединную часть личинки. Сформировавшийся червь прорывает стенку пилидия, выходит наружу, опускается на дно и переходит к ползающему образу жизни.

Экология и распространение. К немертинам относятся водные морские, за исключением одного пресноводного рода, черви. Большинство

206

их обитает в умеренных и арктических водах и лишь немногие виды встречаются в тропиках. Немертины преимущественно придонные животные, поселяющиеся в прибрежной зоне на песчаных и каменистых грунтах. Относительно небольшое число видов приспособилось к плавающему образу жизни. В отличие от донных пелагические немертины обладают коротким уплощенным телом, стекловидно прозрачны. Они плавают с помощью преобразованного в плавник заднего конца тела; нередко имеются и боковые плавники (см. рис. 173,В). Среди пелагических немертин встречаются глубоководные виды (Pelagonemertes), обитающие на больших глубинах свыше 1800 м. Некоторые немертины ведут паразитический образ жизни, поселяясь на крабах и моллюсках. Среди них следует назвать обычную в наших северных морях Mala-cobdella, паразитирующую в мантийной полости двустворчатых моллюсков. На заднем конце тела этой немертины развивается мощная присоска, служащая для прикрепления к тканям хозяина (см. рис. 173.Г).

Классификация. Класс немертин подразделяется на два подкласса, которые некоторыми авторами рассматриваются как классы.

ПОДКЛАСС I. НЕВООРУЖЕННЫЕ НЕМЕРТИНЫ (ANOPLA)

Характерная черта относящихся к этому подклассу немертин — отсутствие вооружения хоботка. Ротовое отверстие смещено на брюшную сторону и располагается позади мозгового ганглия (см. рис. 174, А). Нервная система залегает в толще кожно-мус-кульного мешка, а иногда прямо в кожном эпителии. В качестве представителя Anopla можно назвать роющего в песке норки Cerebratulus, который встречается вдоль всего атлантического побережья Европы, от северной ее границы до Средиземного моря. К этому подклассу относится гигантская немертина Lineus longissimus, достигающая 10 и даже 30 м в длину при ширине тела не более 1см. Петлеобразно скручивая свое длинное тело, немертина держится под камнями, подстерегая добычу.

ПОДКЛАСС II. ВООРУЖЕННЫЕ НЕМЕРТИНЫ (ENOPLA)

Хоботок вооружен одним или несколькими стилетами. Ротовое отверстие располагается на переднем конце тела (терминально). Нервная система погружена под кожно-мускульный мешок и залегает в паренхиме. Представители характеризуются преимущественно мелкими размерами. Из донных форм сюда относятся Amphiporus — черви 10—12 см длиной, обычно обитающие под камнями в прибрежной зоне, и единственный пресноводный род Stichostemma, немногочисленные представители которого (очень мелкие формы 1—2 см длиной) встречаются в реках и озерах Европы и Северной Америки. Наконец, к Enopla принадлежат пелагические (Nectonemertes, Pelagonemertes) и паразитические (Malacobdella) виды немертин.

Филогения немертин. Ряд существенных черт организации немертин указывает на их родство с плоскими червями, в частности турбелляриями. Подобно ресничным червям, немертины обладают паренхиматозным строением и лишены полости тела. Расположение главных частей нервной системы и строение глаз в общем сходны у немертин и турбсллярий. И те и другие имеют протонефридиальную выделительную систему. У ряда турбеллярий имеется спиральное дробление, характерное и для немертин. Наконец, следует отметить известное сходство пилидия с мюллеровской личинкой поликлад. Таким образом, естественно предположить, что немертины — потомки ресничных червей.

Эволюция типа Nemertini в общем была прогрессивной и привела к развитию задней кишки с порошицей и кровеносной системы, а также к усилению кожно-мускульного мешка. Однако выработка в процессе эволюции хоботка — органа оригинального устройства — несомненно есть проявление узкой специализации.

ТИП КРУГЛЫЕ, ИЛИ ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ, ЧЕРВИ (NEMATHELMINTHES)

Тип характеризуется следующими признаками:

1. Тело нечленистое Отсегментированное).

2. Имеется первичная полость тела, представляющая собой щели

207

между внутренними органами, непосредственно граничащие с окружающими тканями.

3. В отличие от плоских червей (с. 148) большинство круглых червей раздельнополы, и половой аппарат их устроен более просто.

4. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют.

5. Выделительная система или отсутствует вовсе, или представлена видоизмененными кожными железами, или протонефридиального типа.

6. Нервная система построена по типу ортогона и тесно связана с покровами, органы чувств развиты слабо.

7. В пищеварительной системе имеются задняя кишка и анальное отверстие.

Основной группой Nemathelminthes является класс круглых червей (Nematoda); кроме того, к ним причисляются классы: брюхоресничные (Gastrotricha), киноринхи (Kinorhyncha), волосатики (Gordiacea), коловратки (Rotatoria) и как дополнение — приапулиды (Priapulida).

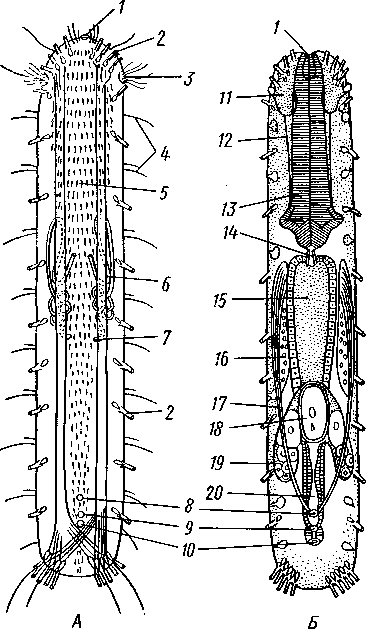

КЛАСС I. БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ (GASTROTRICHA)

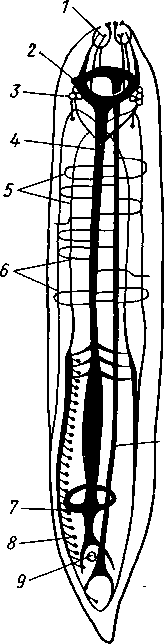

Мелкие, едва достигающие 1—1,5 мм животные, вытянутой в длину, червеообразной формы (рис. 177). Брюшная сторона тела покрыта ресничками, служащими для передвижения животного по субстрату; по этому признаку Gastrotricha напоминают турбеллярий. Встречаются как в морях, так и в пресных водах. В настоящее время известно около 160 видов Gastrotricha.

Строение и физиология. Организация брюхорссничных червей относительно проста и свидетельствует о принадлежности к низшим червям.

У пресноводных форм передний конец тела большей частью слегка обособлен в виде головного участка. Задний конец вытягивается в два хвостика, или вилку, с открывающимися на них клейкими железами. Покровы характеризуются наличием мерцательного эпителия на брюшной стороне тела, а также на головном участке. Остальная часть тела одета тонкой и нежной кутикулой. На конце тела имеются своеобразные «клеевые железы» грушевидной формы, открывающиеся на вершине особых трубчатых придатков. По расположению и строению они напоминают кожные железы прямокишечных турбеллярий (отр. Rhabdo-coela).

Покровы подстилаются непосредственно гладкой мускулатурой, которая в отличие от таковой у большинства червей не образует сплошного кожно-мускульного мешка, а состоит преимущественно из пучков продольных мышц. Мускулатура отделена узкой, щелевидной первичной полостью тела от занимающего осевое положение пищеварительного канала, который в виде прямой трубки начинается ртом на переднем конце тела и заканчивается порошицей на заднем. Кишечник состоит из глотки с характерным трехгранным просветом, из длинной энтодермаль-ной средней кишки и очень короткой задней и похож па таковой нематод (с. 212) как своей трубчатой формой, так и трехгранным просветом глотки. Пищеварение внутриклеточное.

Нервная система в виде парного надглоточного ганглия и двух боковых продольных нервных стволов. Для осязания служат рассеянные в покровах чувствительные волоски. По бокам головы лежат ресничные ямки, играющие роль хеморецепторов.

Выделительная система представлена парой извитых протонефриди-ев, каждый обладает всего одной концевой клеткой с мерцательным пламенем. У некоторых форм протонефридии отсутствуют.

208

Половая система Gastrotricha носит до известной степени неустановившийся характер: наряду с гермафродитами встречаются и раздельнополые формы. Половые железы большей частью парны, реже непарны. Мужское и женское половые отверстия непарны и лежат большей частью непосредственно впереди анального. Оплодотворение внутреннее.

В

Рис. 177. Схема организации Gastrotricha. A — внешний вид с брюшной стороны и выделительная система; Б — остальные внутренние органы; В — пресноводная форма Chaetonotus maximus (по Ремане): 1 — рот, 2— трубки с клеевыми железами, 3 — боковая чувствительная ямка, 4 — чувствительные волоски, 5 — брюшное ресничное поле, 6 — протонефридии, 7 — выделительная пора, 8 — мужское половое отверстие, 9 — женское полоное отверстие, 10 — анальное отверстие, II — окологлоточный ганглий. 12 — продольный нервный ствол, 13—глотка, 14—пищевод, 15 — средняя кишка, 16 — семенник, 17 — семяпровод, 18 — яйцо в матке, 19 — яичник, 20 — яйцевод

Филогения гастротрих. Небольшая группа Gastro'richa представляет интерес благодаря той связи, которую она позволяет установить межпу турбелляриями и некоторыми группами Nemathelminthes. О близости Gastrotricha и Turbellaria говорят наличие на некоторых частях тела мерцательного покрова, устройство кожных желез, протонефридиальный аппарат и строение половой системы.

С другой стороны, тенденция к кутикулизации покровов (утрата части ресничек), первичная полость тела, раздельнополость некоторых форм и строение кишечника указывают на сближение брюхоресничных с нематодами (см. ниже).

20У

КЛАСС II. СОБСТВЕННО КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ НЕМАТОДЫ (NEMATODA)

Нематоды образуют громадный по количеству видов (десятки тысяч) класс червей. Масса круглых червей живет на дне морей, входя в состав донной фауны от антарктических вод до Северного Ледовитого океана. Многие нематоды стали обитателями пресных вод, многие приспособились к жизни в почве, причем последние составляют большинство ее населения по числу особей. Без участия нематод не обходится ни один гнилостный процесс. В качестве паразитов круглые черви поселяются практически во всех органах животных и растений. Как паразиты птиц и насекомых, они, можно сказать, освоили и воздушную среду.

Несмотря на многообразие сред обитания, которыми овладели нематоды, эти черви обладают единой довольно постоянной организацией.

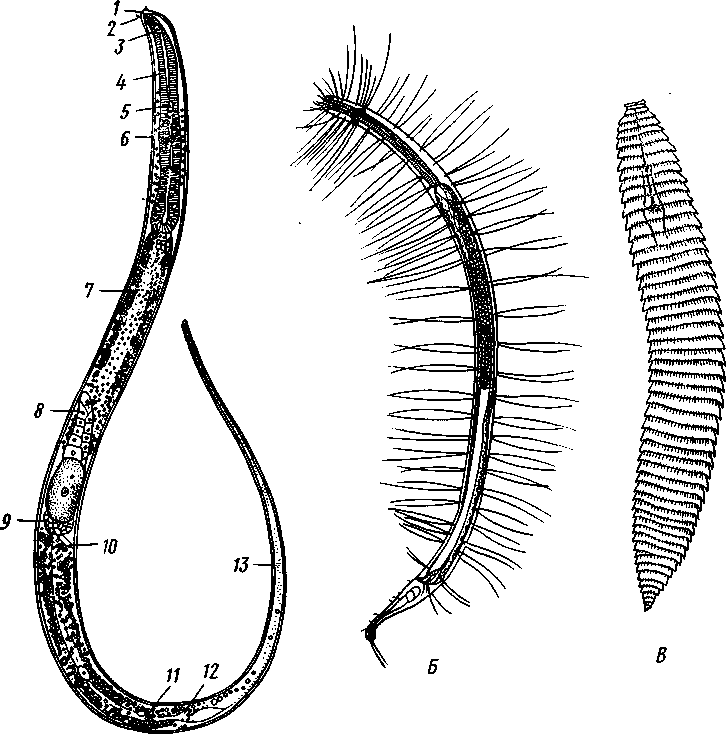

17

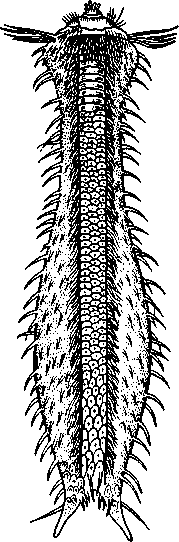

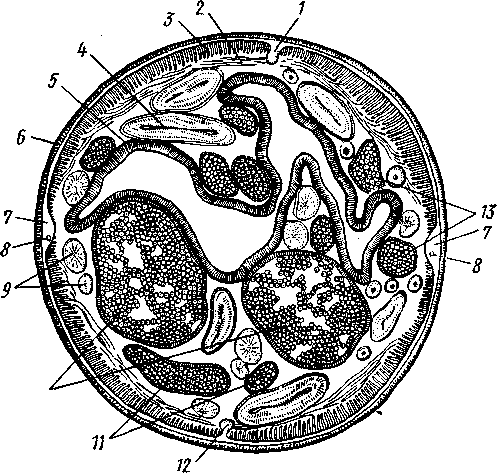

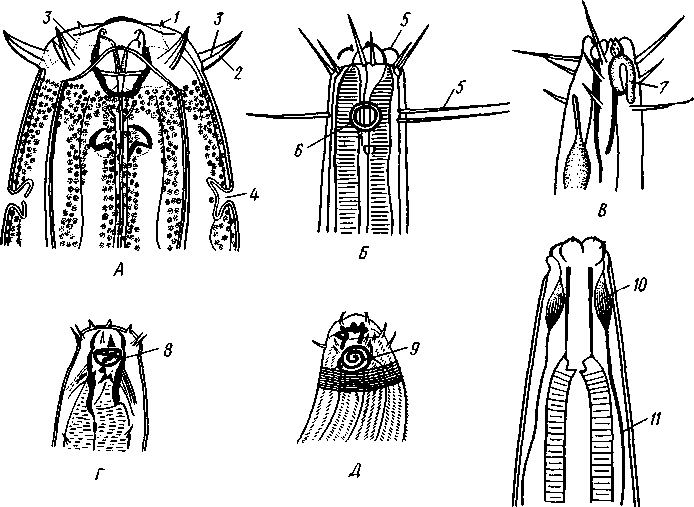

Рис. 178. Схема организации нематод. А — самка; Б — самец (по Парамонову и Брюшковой): 1 — ротовая полость, 2 — пищевод, 3 — бульбусы пищевода, 4 — окологлоточное нервное кольцо, 5 — выделительная пора, в — средняя кишка, 7 — яичник, 8 — яйцевод, 9 — матка, 10 — яйцо в матке, // — женское половое отверстие, 12 — задняя кишка, 13 — анальное отверстие, 14 — семенник, 15 — семяпровод, /6' — семяизвергательный канал, 17 — спикулы, 18 — бурсальные крылья, 19 — ребра бурсы (органы осязания)

Строение и физиология. Форма тела нематод цилиндрическая или, правильнее, веретеновидная, так как по направлению к обоим концам тело обыкновенно сужается (рис. 178). Поперечное сечение тела круглое. На переднем полюсе тела лежит рот, близ заднего конца животного, па его брюшной стороне — порошица. Вдоль тела у большинства нематод проходят 4 продольные линии: 2 по бокам и 2 по середине спинной и брюшной сторон. На брюшной стороне тела находится, кроме того, выделительное отверстие (недалеко позади рта), а у самки еще и половое отверстие. Как правило, никаких придатков, кроме небольших бугорков и щетинок, тело не имеет. Снаружи нематоды одеты сложно устроенной многослойной кутикулой. Кутикула представляет своеобразный наружный скелет нематод, который совместно с полостным тургором создает опору для соматической мускулатуры (гидроскелет). Важна и защитная роль кутикулы, предохраняющей нематод от механических повреждений и ядовитых веществ.

210

Под кутикулой залегает гиподерма, она имеет либо клеточное строение, либо представляет продукт слияния клеток первичного типичного эпителия личинки — синцитий. Соответственно четырем продольным линиям гиподерма образует четыре обращенных внутрь валика. Под гиподермой лежит мускулатура, которая у Nernatoda состоит лишь из одного слоя, а именно — продольных волокон. Мускульный слой несплошной, но разбит валиками гиподермы на 4 продольные ленты. При сокращении спинные и брюшные ленты действуют как мышцы антагонисты, и тело нематод способно изгибаться только в дорзовентральной плоскости. При этом червь, как правило, передвигается на боку. Таким образом, функционально брюшной стороной будет одна из боковых сторон нематоды — правая или левая. Строение мышечных волокон крайне своеобразно.

Каждая мышечная клетка имеет форму длинного веретена (например, у лошадиной аскариды достигает 0,5 см длины), от центра которого на стороне, обращенной к полости тела, выдается большой пузыревид-ный придаток (рис. 179). Периферия волокна содержит тончайшие сократительные фибриллы, тогда как середина и пузыревидный придаток состоят из цитоплазмы; в придатке помещается и ядро мышечной клетки.

Между кожно-мускульным мешком залегает довольно обширная полость тела (рис. 180). История развития, а также характер стенок полости говорят, что это первичная полость тела, непосредственно граничащая с окружающими ее органами.

Помимо опорной функции, отмеченной выше, первичная полость играет важную роль в обменных процессах. Через полость тела происходит транспорт веществ, усвоенных из пищи, от кишечника к мускулатуре и половой системе. Через нее же частично осуществляется вынос продуктов обмена к органам выделения. Таким образом, первичная полость тела берет на себя функцию внутренней среды организма, подобной кровеносной системе.

Полость тела содержит водянистую жидкость, которая у некоторых нематод, например у лошадиной аскариды, едкая от присутствия в ней валериановой кислоты.

Отметим, что по некоторым данным полость тела паразитических нематод занята прозрачными, наполненными жидкостью клетками, которые напоминают паренхиму плоских червей.

Рис. 179. Мышечные клетки аскариды. А — изолированное мышечное волокно (по Дейнекс); Б — поперечный разрез

через волокно (по Читвуду): 1 — сократимая часть мышечной клетки, 2 — саркоплазматический мешок мышечного волокна, 3 — плазматический отросток мышечной клетки, 4 — ядро мышечной клетки, 5 — мышечные фибриллы, 6 — саркоплазма

В целом для нематод характерна общая особенность гистологии — полное отсутствие ресничных образований (даже сперматозоиды лишены хвостика).

Пищеварительная система. Ротовое отверстие находится на переднем конце тела и окружено

211

особыми выступами — губами, которых чаще всего бывает три: спинной и два боковых брюшных. Кишечник образует прямую трубку, тянущуюся через все тело (рис. 181). Передний его участок— глотка — подразделен на ротовую полость (стома) и собственно глотку, обычно называемую пищеводом. Ротовая полость может иметь

W

Рис. 180. Поперечный разрез самки аскариды (по Стрел-

кову):

1 — спинной валик гиподермы, 2 — плазматические отростки мышечных клеток, 3 — мышечные клетки, 4 — яичник в продольном разрезе, 5 — стенка кишечника, 6 — кутикула. 7 — боковой валик гиподермы, 8 — продольный канал выделительной системы, 9 — яичник, перерезанный поперек, 10 — матка, // — яйцевод в продольном разрезе, 12 — брюшной валик гиподермы, 13 — яйцеводы, перерезанные поперек

различное строение (рис. 182). У некоторых хищных и зоопаразитиче-ских нематод в ней имеются кутикулярные выросты — зубы. Стома фи-топаразитических нематод превращена в колюще-сосущий орган — стилет, способный выдвигаться из ротового отверстия с помощью специальных мышц— протракторов.

Пищевод имеет плотные мускульные стенки часто с расширениями (бульбусами). Просвет его выстлан продолжением наружной кутикулы и имеет трехгранную форму. В стенках пищевода лежат пищеводные железы (рис. 182). Таким образом, глотка — это отдел кишечника нематод, в котором сосредоточены его моторная и железистая функции.

Глотка переходит в энтодермальную среднюю кишку, которая тонко-стенна и состоит из одного слоя цилиндрических эпителиальных клеток, одетых на наружной поверхности тонкой базальной перепонкой. Далее следует короткая задняя кишка, возникающая, подобно пищеводу, в виде впячивания эктодермы зародыша.

У некоторых Nemotoda кишечник в разной мере может претерпевать редукцию. Так, например, у нитчаток (Filaria) задний конец кишки замкнут слепо и порошица отсутствует, у трихинеллы и других пищевод

212

имеет вид простого ряда крупных клеток, пронизанных тонким внутриклеточным каналом, и т. д.

Для свободноживущих нематод пищей нередко служат различные мелкие организмы, паразитические нематоды питаются соками животного-хозяина; некоторые нематоды питаются при этом кровью хозяина; ряд нематод внедряется в растения и питается их тканями. У нематод — паразитов растений наблюдается внекишечное пищеварение. При помощи стилета в ткани растения впрыскивается секрет пищеводных желез, содержащий сильно действующие ферменты, так что начальные этапы пищеварения протекают вне организма червя. В кишечник нематоды через тонкий просвет стилета поступает уже полупереваренкая разжиженная пищевая масса.

Нервная система. Центральная часть нервной системы (рис. 183) образована окологлоточным нервным кольцом, окружающим переднюю часть пищевода. С кольцом связаны нервные ганглиозные клетки. От кольца отходят нервные стволы вперед и назад. Вперед идут чаще 6 коротких нервных веточек. Назад направляются тоже 6 стволов, но два из них, проходящих по срединной спинной и брюшной линиям (в соответственных валиках гиподермы), несравненно более мощные, чем остальные.

213

1 — губы, 2 — нервное кольцо, 3 — глотка, 4 — фагоцитарные клетки, 5 — «пищевод» (передний отдел средней кишки), в — средняя кишка, 7 — боковая линия, 8 — яйцевод, 9 — матка, 10 — яичник, // — влагалище, 12 — брюшной валик гиподермы, 13 — семяпровод, М — семенник, 15.— семяизвергательный канал

Оба главных нервных ствола соединяются между собой многочисленными комиссурами, которые имеют вид тонких полуколец, опоясывающих тело попеременно то с правой, то с левой стороны.

Спинной ствол иннервирует мышцы обеих боковых спинных лент, брюшной — обеих боковых брюшных.

Рис. 182. Строение пищевода и ротовой полости нематод. А — Mesorhabditis

spicullgera; Б — Ditylenchus sp.; В — Mononchus sp.; Г — строение стилета

Hoplolaimus tylenchiforum; Д— ротовая полость Ancylostoma caninum

(А—Г по Парамонову, Д — по Борхерту):

/ — ротовая полость, 2 — корпус пищевода, 3 — прокорпус, 4 — средний (метакорпаль-ный) бульбус, 5 — перешеек (истмус), б — нервное кольцо, 7 — задний (кардиальный) бульбус с дробильным аппаратом, 8 — средняя кишка, 9 — стилет, 10 — протоки пищеводных желез, // — пищеводные железы, 12 — ротовая полость с зубом, 13—пищевод, 14 — острие стилета, 15 — корпус стилета, 16 — головки стилета, 17 — протракторы стилета, 18 — начало пищевода, 19 — зубы

В связи с роющим (у свободноживущих форм) или паразитическим образом жизни органы чувств у нематод развиты слабо. Обычно имеются органы осязания в виде папилл (осязательных бугорков) или щетинок, расположенных главным образом вокруг рта, а у самцов также на заднем конце тела. По бокам головного конца лежат органы химического чувства — амфиды (рис. 184). Они имеют форму кармана, спирального впячивания, щели и т. д. и иннервируются пучком специальных волокон. Амфиды особенно хорошо развиты у самцов нематод.

У части морских нематод в области пищевода можно найти примитивные глаза — пигментные пятна, в которых иногда различим пигментный бокал и расположенная над ним кутикулярная линза.

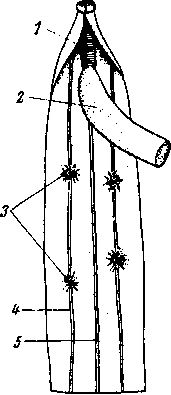

Выделительная система нематод своеобразна. Она состоит из одноклеточных кожных (гиподермальных) желез, заменивших протонефри-дии, которые исчезли в связи с утратой нематодами ресничных образований. Обычно имеется одна шейная железа (рис. 185, А, Б, Б). У части свободноживущих нематод она массивна и имеет короткий выделительный проток (ее дополняют более мелкие железы, лежащие по бокам тела). У большинства почвенных и паразитических нематод шейная желе-

214

за связана с длинными экскреторными каналами, расположенными в боковых утолщениях гиподермы. У лошадиной аскариды, достигающей 40 см длины, такая выделительная система образована одной гигантской клеткой.

Через боковые каналы выводятся вырабатываемые в теле жидкие продукты выделения. У Nematoda имеются также особые фагоцитарные органы, в которых задерживаются и накапливаются различные нерастворимые продукты обмена веществ и посторонние, тела, проникающие в организм, например бактерии. Следовательно, нерастворимые частицы, накопившиеся в фагоцитарных органах, не удаляются из тела, а только устраняются таким образом из жизненного круговорота организма. Такие органы называются «почками накопления»; они имеют вид крупных звездчатых клеток (у лошадиной аскариды их четыре, рис. 185, Г). Они расположены в полости тела по ходу боковых выделительных каналов, в передней трети тела. Если впрыснуть в полость тела аскариды при помощи шприца порошок кармина, мелко растертый в физиологическом растворе поваренной соли, то через несколько часов почти все крупинки краски соберутся в фагоцитарных клетках.

-10

Кровеносная и дыхательная системы у нематод отсутствуют. Большой интерес представляет обмен эндопаразитических нематод, живущих в кишечнике и некоторых других внутренних органах животных в условиях постоянного дефицита кислорода. В связи с этим важную роль в их метаболизме приобретают процессы анаэробного расщепления гликогена, который, как и у паразитических плоских червей, служит для нематод основным источником энергии. Запасы гликогена откладываются у круглых червей главным образом в гиподерме. Конечными продуктами обменных процессов будут органические кислоты, в особенности масляная и валериановая. Присутствием названных кислот объясняется едкость полостной жидкости Ascaris, которая сильно раздражает слизистые оболочки человека, если случайно попадает на них, например при 'вскрытии червя.

Половая система. Нематоды, как правило, раздельнополы и большей частью обладают ясным внешним половым диморфизмом.

Рис. 183. Схема нервной системы аскариды с брюшной стороны (по Брауну):

1 — ротовые сосочки с осязательными оконча ниями и иинервирующи- ми их нервами, 2 — око логлоточное нервное кольцо, 3 — боковые го ловные ганглии, 4 — брюшной нервный ствол, 5 — боковые нервные стволы, 6 — кольцевые нервы, 7 — задний ганг лий. 8 — чувствительные сосочки с соответствую щими нервами, 9 — апальпое отверстие, 10 — спинной нервный ствол

В общем, половые органы имеют форму парных трубок, лежащих в полости тела и содержащих половые клетки на разных стадиях развития. У самок половые железы и протоки обычно сохраняют парный характер, у самцов одна из трубок часто редуцируется.

Ниже мы в качестве примера разберем половую систему аскариды.

Половая система самки (см. рис. 178; 181) начинается непарным половым отверстием, лежащим на брюшной стороне тела. Оно ведет в короткий узкий канал — влагалище, который вскоре раздваивается, переходя в две трубки большого калибра,

215

или матки. Они наполнены оплодотворенными и развивающимися яйцами. Каждая матка постепенно сужается и переходит без резких границ в яйцевод, который содержит яйца, еще не развивающиеся и не одетые скорлупой. Каждый яйцевод, в свою очередь, утончаясь, переходит в тонкий нитевидный яичник — плотную трубку без просвета. Стенки

Рис. 184. Органы осязания и химического чувства головного конца нематод (по Парамонову): А — Tripiloides fiilgaris; Б, В, Г, Д — головные концы морских нематод с различными типами амфид; £ — поровидные амфиды Pelodera teres:

1 —губные папиллы, 2— головные щетинки, 3—нервы органов осязания. 4 — амфиды, 5 — органы осязания (папиллы и щетинки). 6 — круглые амфиды, 7—петлеобразные амфиды, 8 — карманообразные амфиды, 9 — спиральные амфиды, 10 — поровидные амфиды, II — амфидальные нервы

этой трубки состоят из однослойного зачаткового эпителия, клетки которого упираются своими внутренними концами в проходящий по оси яичника студенистый стержень; на конце каждый яичник замкнут слепо.

У самца имеется единственный нитевидный семенник (см. рис. 181), переходящий без резких границ в капал большого калибра—семяпровод. Семяпровод, делая изгибы, направляется под кишечником кзади и продолжается в короткий, по еще более широкий канал, или семенной пузырь, служащий для накопления в нем живчиков. Кзади он сужается и превращается в топкую мускулистую трубку, или семяизвергательный капал; последний впадает в заднюю кишку перед самой порошицей. Туда же со спинной стороны открывается особая парная совокупительная сумка, в которой помещаются две (реже одна) кутпкулярпые иглы, или спикулы. Они высовываются своими концами через порошицу наружу и служат в качестве вспомогательных органов при совокуплении.

У многих нематод самцы имеют в дополнение к спикулам копулятив-иую бурсу, представляющую собой расширенные и уплощенные в виде крыльев боковые части хвоста (рис. 186). На бурсальных крыльях обычно находятся органы осязания в виде ребровидных утолщений, или па-

216

пилл. Бурса, как и спикулы, облегчает фиксацию самца в районе полового отверстия самки при спаривании.

Живчики нематод не имеют жгутиков и напоминают по форме маленькие пирамидки, основание которых способно выпускать небольшие псевдоподии. Оплодотворение внутреннее. Размножение исключительно половое.

Развитие. Большинство Ne-matoda откладывают яйца, но имеются и живородящие формы. Жизненный цикл у большинства нематод сравнительно прост: нет чередования поколений. Лишь изредка, например у паразитирующей в легких лягушки Rhabdias bufonis, наблюдается гетерогония (с. 230).

Отложенные яйца или личинки выводятся наружу, и для дальнейшего развития должны попасть в другую особь того же вида животного-хозяина. Имеется, однако, немало видов нематод, у которых часть жизненного цикла проходит в теле промежуточного хозяина.

Рис. 185. Органы выделения нематод. А, Б — типы разветвленной шейной железы нематод подкласса Secernentea; В — массивная шейная железа нематод подкласса Ade-nophorea; Г — фагоцитарные клетки на вскрытой аскариде (Л, Б, В из Кирьяновой, Г — по Насонову):

/ — глотка, 2 — «пищевод», 3 — фагоцитарные

клетки, 4 — боковая линия, 5 — брюшной валик

гиподермы с брюшным нервный стволом

В эмбриональном развитии нематод бросаются в глаза де терминированный характер дробления, билатеральное строение дробящегося яйца и крайне раннее обособление по лового зачатка. Дробление всегда полное и слегка нерав номерное (рис. 187). Детерми-

217

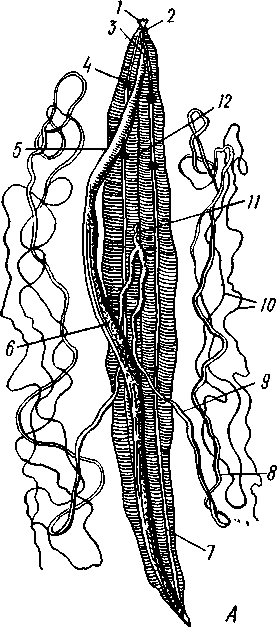

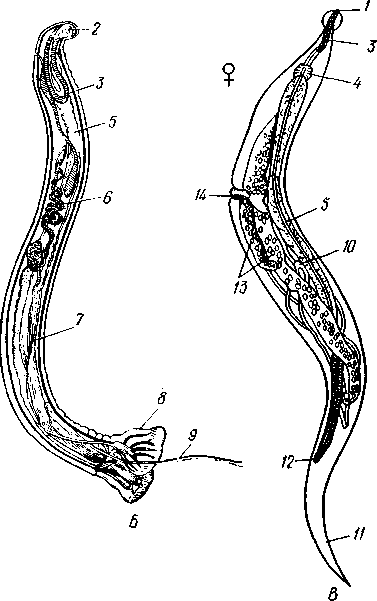

Рис. 186. Копулятивнын аппарат самца нематод (по Парамонову): А —

Pelodera aspera — задний конец с брюшной стороны; 5 — копуляция у

Pristionchus aerivora:

1 — спикулы, 2 — бурсальные крылья. 3 — ребра бурсы, органы осязания, 4 — самец, 5 — самка

Рис. 187. Дробление яйца аскариды (из Иоффа): А — стадия 2 бластомеров, Б — стадия 4 бластомеров, В — смещение бластомеров и образование стадии ромба, Г — стадия 8 бластомеров, вид сбоку, Д и Е — поздние стаяии дробления. Пунктирная линия указывает местоположение полового зачатка

Рис. 188. Свободноживущие нематоды. А — Monchistera subfiliformis, типичная морская нематода, самка (по Коббу); 5 — Steineria mirabilis — морская нематода, на теле видны многочисленные осязательные щетинки (по Парамонову); В — Criconerna

georgiensis — обитатель почвы (по Кирьяновой):

1 — губы, 2—головные щетинки, 3 — амфида, 4 — пищевод, 5 — выделительная пора, 6 — нервное кольцо, 7 — средняя кишка, 8 — яичник, 9 — матка. 10 — женское половое отверстие, 11 — задняя кищка, 12 — анальное отверстие, 13 — хвостовой отдел

нированность дробления начинается уже со стадии двух бластомеров: более крупный из них, или эктобласт, представляет собой зачаток эктодермы, тогда как . другой несет в себе половой зачаток, но кроме него содержит и ряд других зачатков. В серии последующих делений этот бластомер освобождается от соматических зачатков и приобретает чисто половое значение. Гаструляция происходит посредством несколько измененной инвагинации (впячивания).

Из яиц вылупляются личинки, которые по общему облику уже напоминают взрослую стадию, отличаясь от нее меньше, чем, например, личинки многих сосальщиков и ленточных глист. Рост и превращение личинок сопровождается неоднократной линькой, при которой старая кутикула сбрасывается и заменяется новой.

Для нематод типично постоянство клеточного состава, особенно у мелких представителей. Так, у одной из форм Шенберг подсчитал 68 мускульных клеток, 200 нервных, 120 эпидермальных и 172 кишечного тракта. И у крупных форм некоторые системы органов также отличаются постоянным числом составляющих их клеток — у аскариды нервная система, например, состоит из 162 клеток. Подобное явление связано с детерминацией, которое дает основу для состава отдельных органов из вполне определенного числа клеток. В связи с этим нематоды лишены способности к регенерации.

Экология и патогенное значение нематод — паразитов человека, домашних животных и сельскохозяйственных растений. Широко распространены свободноживущие нематоды (рис. 188), составляющие основную массу видового разнообразия класса, но не имеющие большого практического значения. Все это — мелкие формы, не больше 2—3 см длиной. Некоторые из них приспособляются к жизни в, казалось бы, неподходящей среде. Так, уксусная угрица — Anguillula aceti живет в кислых жидкостях, например в бродящем уксусе.

Паразитические нематоды также многочисленны (до 3000 видов), причем они встречаются в разнообразных органах как беспозвоночных животных, так и позвоночных и в растениях.

Многие из паразитических круглых червей отличаются от свободно-живущих форм более крупными размерами, достигая изредка свыше 1 м длины (см. рис. 196) и даже в исключительном случае 8 и более (Pla-c.entonema gigantissima — паразит плаценты кашалотов).

Многие из нематод встречаются в человеке и имеют для него серьезное патогенное значение. Одним из распространенных глист человека является власоглав Trichocephalus trichiurus (рис. 189, Л), живущий е слепой кишке и гораздо реже — в толстой кишке. Это беловатый, до 35—50 мм длиной червь с нитевидно утонченным передним концом тела, которым он глубоко внедряется в слизистую оболочку кишки. Благодаря внедрению в стенку кишки власоглав трудно поддается изгнанию.

Власоглав распространен всесветно и в некоторых местностях, например в Средней Италии, поражает население почти поголовно. Заражение происходит путем проглатывания зараженной яйцами власоглава воды или пищи (особенно через недостаточно вымытые овощи). Патологическое значение власоглава невелико.

Значительно опаснее свайник двенадцатиперстной кишки (Ancylosto-та duodenale), маленький красноватый червь, достигающий всего 10— 18 мм в длину (рис. 189, Б). Это возбудитель так называемой бледной немочи, распространенный главным образом в субтропических и тропических странах и в Южной Европе. При длительном пребывании в человеке паразит вызывает малокровие (анемию) столь сильное, что оно может привести к смерти.

219

Свайник глубоко впивается хитиновыми зубами, которыми снабжена его ротовая полость, в слизистую оболочку кишки и питается эпителием кишечника, а также сосет кровь. Кроме того, вредное действие оказывают, по-видимому, и токсины, выделяемые паразитом.

Яйца свайника выводятся с испражнениями, а дальнейшее развитие их проходит в сырой земле или воде. Из яиц через сутки или более вы-

Рис. 189. Нематоды — паразиты кишечника человека. А — самец власоглава Trichocephalus trichiurus, вбуравившийся передним концом в слизистую оболочку кишечника (по Клаусу); Б — самец свайника двенадцатиперстной кишки Ancylostotna duodenale (по Брауну); В —

самка детской острицы Enterobius vermicularis (по Брауну): 7 — рот, 2 — ротовая полость с зубами, 3 — пищевод, 4 — бульбус пищевода, 5—средняя кишка, € — семенник, 7 — семяизвергательный канал, 8 — половая сумка (бурса), 9 — спикулы, 10 — яичник, // — хвост, 12 — анальное отверстие, 13 — матка, 14 — половое отверстие

I

Бледная немочь характерна для определенных групп населения. Она поражает преимущественно людей, производящих земляные работы (на кирпичных заводах, в шахтах, при прорытии туннелей), и притом в случае больших и длительных скоплений людей,

В СССР заболевания свайником встречаются в Закавказье, реже — в Средней Азии.

220

Одним из самых крупных круглых глист из кишечника человека принято считать человеческую аскариду (Ascaris lumbricoides). Самцы ее достигают 15—25 см, а самки — даже 20—40 см длины. Аскарида распространена более или менее всесветно, по в некоторых странах, например в Японии, встречается особенно часто, почти у 100% населения. Чаще всего глист бывает немного, но известны случаи, когда в одном пациенте имелось до 900 аскарид.

Вред, причиняемый этими паразитами, бывает местным — боли в области живота, катары, уменьшение аппетита и т. д., и общим — все сопутствующие явления, которые могут быть объяснены лишь выделением червями в полость кишечника особых ядовитых веществ — токсинов.

У детей аскариды сами активно поднимаются из желудка по пищеводу в глотку и выходят наружу через рот или через нос или же спускаются в дыхательное горло, что угрожает ребенку удушьем. Изгнание аскарид производится с помощью сантонина — вещества, изготовляемого из цитварного семени, с последующим приемом слабительного. Эффективным средством является гексилрезорцин, а также кислородная терапия.

Жизненный цикл аскарид. Яйца по выходе из кишечника человека развиваются в сырой среде, и через месяц в них содержатся уже молодые личинки. Яйца аскарид стойки. Описаны случаи, когда яйца оставались 4—5 лет в формалине, не теряя жизнеспособности. Заражение человека происходит путем проглатывания яиц с личинками с загрязненной водой или пищей. В кишечнике личинки пробуравливают стенку кишки, попадают в вены и током крови через кровеносные сосуды малого круга кровообращения заносятся в легкие; личинки последовательно переходят из крови в легочные пузырьки, бронхи, дыхательное горло и в ротовую полость хозяина и отсюда вместе со слюной вторично попадают в кишечник. Лишь после столь сложной миграции личинки аскарп-ды задерживаются в кишечнике и вырастают в половозрелую форму.

Сильное распространение аскариды в некоторых странах связано, как это часто бывает, с особенностями бытовых условий населения. В Японии для удрбрения огородов применяются человеческие экскременты, в результате чего и получается как бы искусственное засеивание огородов яйцами аскарид.

Детская острица (Enterobius vermicularis; рис. 189,6)—маленький червячок 5—10 мм длиной. Задний конец самца закручен спирально, у самки — шиловидно вытянут и заострен. Острицы живут в тонких и толстых кишках человека, чаще всего у детей. Оплодотворенные самки спускаются к заднему проходу, где и живут довольно долго, вызывая сильный зуд. Яйца откладываются на кожу вблизи заднепроходного отверстия. Зародыши вылупляются из яиц, лишь вновь попав в кишечник человека вместе с загрязненной пищей.

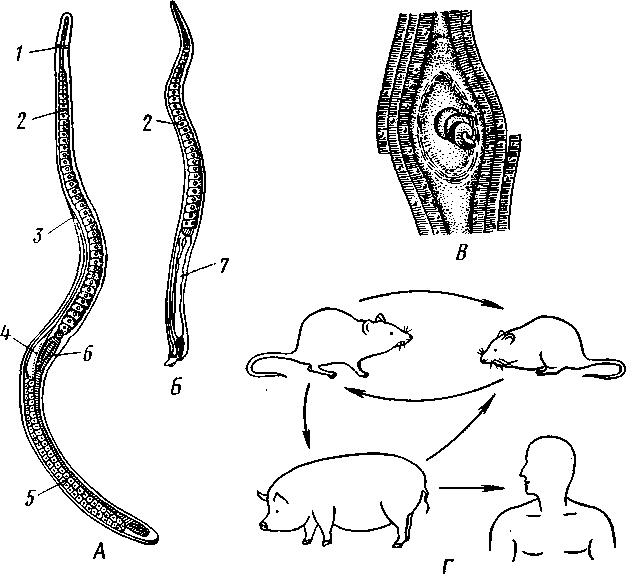

Трихинелла (Trichinella spiralis; рис. 190) часть жизни проводит, подобно предыдущим видам, в кишечнике, другую же часть — в мышцах животного-хозяина; соответственно этому различают две стадии: кишечных трихинелл и мышечных трихинелл. Хозяевами трихинеллы служат различные млекопитающие (хищники, парнокопытные, насекомоядные, грызуны, ластоногие), в том числе и человек, у которого они вызывают особое заболевание — трихинеллез. Заражение людей чаще всего происходит от свиней, реже — от диких животных.

Рассматривая мясо свиней, зараженных трихинеллами, в нем можно найти рассеянные небольшие овальные тельца — капсулы, содержащие скрученного в спираль маленького червячка (всего 0,5 мм длиной). Это и есть молодые «мускульные трихинеллы». В том случае, если три-

221

хинеллезное мясо будет в недостаточно стерилизованном, т. е. плохо проваренном или плохо прожаренном виде съедено хозяином (человеком, свиньей, крысой и т. д.), в желудке последнего капсулы растворяются и молодые трихинеллы выходят из них, собираясь в тонкой кишке. Количество попадающих в человека трихинелл может быть огромно.

Рис. 190. Трихинелла Trichinella spiralis: A — самка, Б — самец, В — личинка, инкапсулированная в мышечном волокне (по Лейкарту и Клаусу);

Г— основной путь циркуляции трихинеллы в природе:

/ — нервное кольцо, 2 — клетки пищевода, 3 — женское половое отверстие, 4 — матка, 5 — яичник, 6 — средняя кишка, 7 — семенник

В тонкой кишке трихинеллы растут и через три дня дают половозрелых самцов и самок. Происходит копуляция, после чего оплодотворенные самки прикрепляются головными концами к слизистой. Для трихинелл характерно яйцеживорождение. За свою жизнь (а живет она около двух месяцев) самка отрождает до 2000 личинок. Молодые личинки проникают в лимфатические сосуды, а затем и в кровеносную систему. Током крови их уносит в разные части тела. Далее собственными активными движениями личинки внедряются в волокна поперечнополосатой мускулатуры, где питаются, растут и в конечном счете разрушают волокно. Недели через две трихинеллы успокаиваются, скручиваются спиралью и постепенно окружаются соединительнотканой капсулой.

Приблизительно через год после формирования капсулы в стенках ее откладывается углекислая известь, отчего капсула принимает молочно-белый цвет.

Таким образом, весь жизненный тшкл трихииелл проходит внутри организма хозяина без выхода во внешнюю среду. В кишечнике у хозяина развиваются половозрелые черви и на этой стадии он является оконча-

222

тельным, когда же личинки паразита проникают в мускулатуру, та же особь хозяина становится промежуточной (рис. 190).

Описанная схема жизненного цикла трихинеллы при резком снижении сопротивляемости организма хозяина может видоизменяться. От-рождаемые личинки паразита, внедрившись в ворсинки кишечника, не следуют далее в кровеносные сосуды, а быстро на месте завершают развитие и возвращаются обратно в просвет кишки, где и достигают полово-зрелости. Это приводит, с одной стороны, к многократному увеличению числа трихинелл в кишечнике и продлевает срок кишечной инвазии, а с другой стороны, вызывает усиление заражения мышц.

Человек заражается трихинеллами от свиней, но это лишь побочный и слепой путь их распространения, ибо попадающие в человека трихинеллы обречены в конце концов на гибель. Свиньи заражаются, поедая дохлых крыс или же свиные отбросы с боен, а крысы заражаются, пожирая павших от трихинеллеза собратьев.

Симптомы трихинеллеза проявляются, начиная с внедрения самок в стенку кишечника, желудочно-кишечными расстройствами и отеками лица. Вскоре после заболевания появляются озноб, а затем повышается температура, иногда до 40°С и выше. Ощущаются также головная боль, ломота в теле, чувство разбитости и при прощупывании различных мышц более или менее сильная болезненность в них, особенно при жевании, глотании, повороте глаз. Болезнь может тянуться до полутора месяцев и в случаях сильного заражения может привести к смертельному исходу.

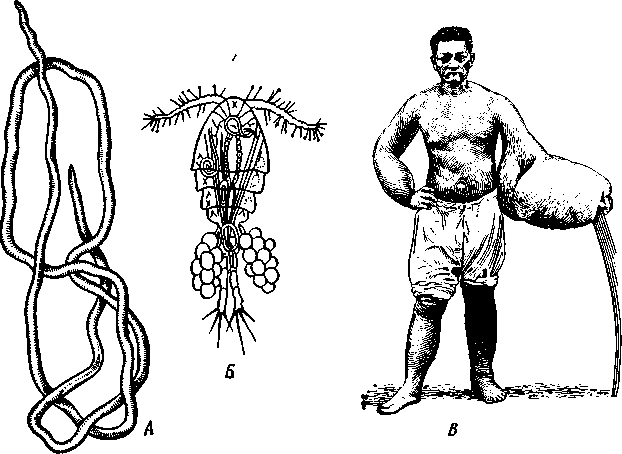

Рис. 191. Нематоды — паразиты человека. А — взрослая самка ришты Dracunculus medinensis; Б — личинка ришты в циклопе (по Павловскому); В — слоновая болезнь, причиненная нитчаткой Банкрофта (по

Брумпту)

В виде профилактической меры против трихинеллеза производится осмотр свиных туш, идущих в продажу, путем исследования под микроскопом кусочков мышц. Зараженные трихинеллами туши уничтожаются. Необходимо соблюдать чистоту при содержании свиней, следить, чтобы они не поедали дохлых крыс или остатки от убоя других свиней.

223

Ришта, или мединский струнец (Dracunculus medinensis; рис. 191, Л), распространен главным образом в тропиках; в СССР был известен в некоторых пунктах Средней Азии. Этот опасный паразит человека имеет вид беловатой бечевки, достигающей 32—100 см в длину. Ришта паразитирует в соединительной ткани, образуя подкожные нарывы. Нарыв обычно содержит свернувшуюся в клубок самку, почти все тело которой занято громадной маткой с бесчисленным количеством зародышей. Самцы найдены лишь недавно, они очень малых размеров (2 см).

Образуются нарывы чаще всего на ногах, реже на руках и других частях тела. Из вскрытого нарыва высовывается конец свернутой в клубок ришты; вскоре после вскрытия нарыва самка рождает множество личинок, выходящих из раны наружу.

Дальнейшее развитие личинок протекает в воде, где они проглатываются промежуточным хозяином, рачком-циклопом (Cyclops). Личинка (микрофилярия) проникает в полость тела циклопа и там развивается дальше, достигая 1 мм длины (рис. 191, Б). Заражение человека происходит при питье сырой воды, содержащей зараженных циклопов. Известно, что для достижения взрослого состояния личинкам требуется около года.

Опасность заболевания риштой заключается в возможности загрязнения нарыва при разрывании паразита. При этом содержимое ришты изливается в язву, причиняет мучительную боль и вызывает флегмону.

Последовательное применение комплексных мер борьбы с риштой (очистка водоемов, обязательное кипячение или фильтрация питьевой воды, учет всех больных и их лечение, уничтожение больных собак, прокладка водопровода) позволило полностью искоренить этого паразита на территории СССР.

Другая нематода, а именно нитчатка Банкрофта (Wuchereria ban-crofti), вызывает у человека «слоновую болезнь»—элефантиазис, распространенную в тропиках и субтропиках. В СССР слоновая болезнь обнаружена в единичных случаях в Средней Азии. Взрослые нитчатки чаще всего встречаются в лимфатических железах и сосудах. В результате закупоривания лимфатических сосудов происходит воспалительное утолщение их стенок, а также застой лимфы. Пораженные места сильно увеличиваются в размерах (рис. 191, В).

Самки производят громадное количество личинок, каждая около 0,3 мм длиной. Они получили название «ночных микрофилярий», так как появляются по ночам в периферической крови, на день же уходят в глубь тела и держатся в легочных сосудах, сердце и почках. Такая периодичность связана с особенностями передачи паразитов, которая происходит через промежуточных хозяев, а именно различных кровососу-01.ИХ комаров. Когда комары сосут вечером или ночью кровь носителей филярий, личинки попадают в желудок комара и затем проникают в полость его тела. Там они несколько вырастают и в конце концов скопляются у основания колющего хоботка насекомого. При сосании крови здорового человека такой комар вонзает в кожу колющие щетинки своего хоботка; в это время личинки филярий выходят из хоботка и активно вбуравливаются в кожу, попадая затем в кровь.

Очень интересны некоторые нематоды, паразитирующие в насекомых, особенно Sphaerutaria bombi из шмелей (рис. 192). Оплодотворенные самки этой нематоды проникают внутрь зимующей самки шмелей. После этого влагалище и матка Sphaerularia постепенно выпячиваются через половое отверстие из тела самки, переполняются развивающимися яйцами и чрезвычайно разрастаются. Вывернувшийся половой аппарат настолько увеличивается, что съежившаяся самка кажется на нем лишь

224

едва заметным придатком. Из яиц самки выходят личинки, которые покидают шмеля и уже на воле в почве развиваются в половозрелых копулирующих нематод.

Рис. 192. Sphaerularia bombi из полости тела шмеля. А — оплодотворенная самка с начинающей выворачиваться маткой (1); Б — дальнейшая стадия выворачивания матки (2); В — самка остается в виде маленького придатка (3) на конце разросшейся вывороченной из тела матки (4) (по Клаусу)

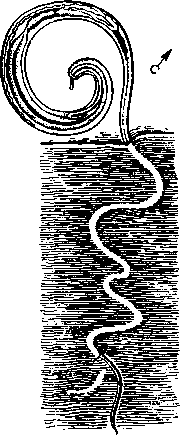

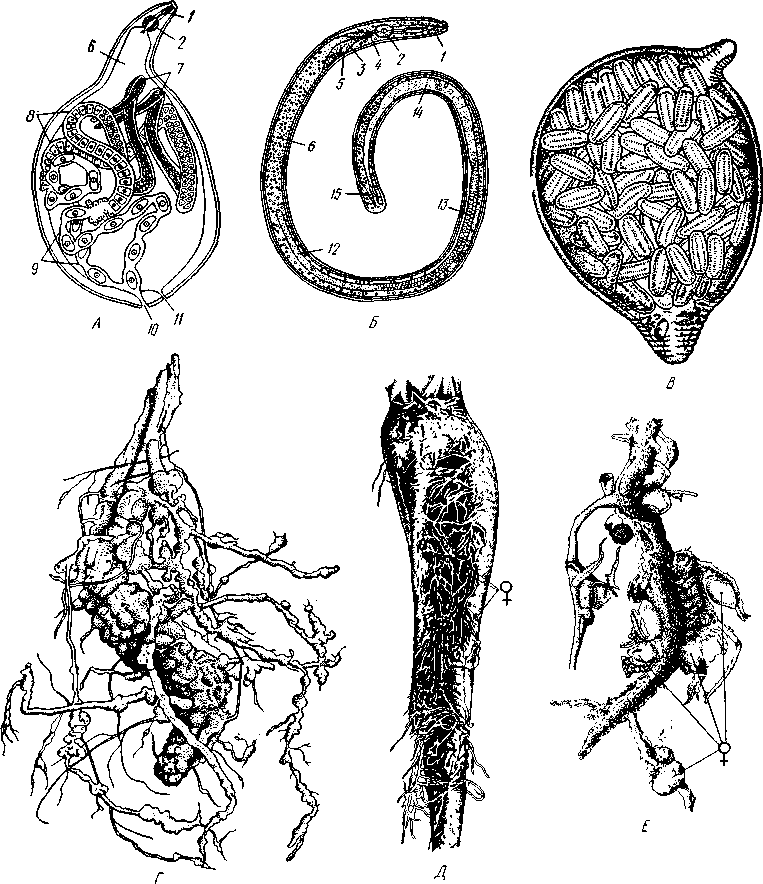

Кроме животных нематоды широко паразитируют и в растениях. Так, Meioidogyne incognita — южная галловая нематода — обычный корневой паразит широкого круга растений. Наибольший вред она приносит овощеводству. На юге (Кавказ, Средняя Азия, Украина) встречается в открытом грунте, на север заходит только в теплицах, повреждая главным образом огурцы и томаты. Галловая нематода отличается резким половым диморфизмом: самцы имеют нематодную форму тела (рис. 193, Б), неподвижные самки в тканях корня становятся грушевидными (рис. 193, А, Г). Вредят главным образом самки, самцы же, закончив развитие, выходят в почву и не питаются. Кроме того, у галловых нематод широко распространен партеногенез. На корнях растения-хозяина нематоды вызывают образо-

вание опухолей-галлов, в которые погружаются сами паразиты. Самки откладывают яйца. Последние склеиваются выделениями особых желез и формируют на заднем конце червя лицевой мешок (оотеку). Развивающиеся личинки выходят в почву и заражают соседние растения. При благоприятных условиях поколение за поколением следуют непрерывно, вызывая тяжелое поражение корней. Потери от галловых нематод достигают 40—60% урожая. Для борьбы с ними в теплицах используются химические препараты и высокая температура (пропаривание почвы). В открытом грунте применяются севообороты с включением непоражас-мых растений.

Другой паразит корней Helerodera schachtii — свекловичная нематода— поселяется на различных сортах свекловицы, особенно сильно вредит сахарной свекле (рис. 193, В, Д, Е). Эта нематода, как и галловая, характеризуется резким половым диморфизмом, связанным с неподвижностью самок.

Личинки Heterodera живут в земле и проникают в тонкие корешки свекловицы. Там женские личинки линяют, укорачиваются и утолщаются, так что становятся лимоновидными. Мужские личинки достигают зрелости и копулируют с самками. Длина самки равна 0,8—1,3 мм, самца— несколько меньше. Галлы на корнях растений не образуются, но самки как бы отключают нижележащую часть корня, закупоривая проводящий пучок. Растения замедляют рост, легко привядают на солнце, рано отмирают. Урожайность корней, как и их сахаристость, резко падает (в 2—3 раза). Яйца свекловичной нематоды в почву не откладывают-

225

8-763

Рис. 193. Нематоды—паразиты корневой системы растений (из Кирьяновой). А—самка и £ — самец галловой нематоды Meloidogyne sp.; В — самка свекловичной нематоды Heterodera schachtii. Через покровы просвечивают многочисленные яйца; Г — корни огурца, сильно пораженные южной галловой нематодой Meloidogyne incognita; Д — корень сахарной свеклы, сильно зараженной свекловичной нематодой. Отдельные самки видны как белые зернышки; Е — самки (?) свекловичной нематоды на корешках свеклы при

увеличении:

1 — стилет, 2 — пишевод, 3 — пищеводные железы, 4 — нервное кольцо, 5 — выделительная пора,

б — средняя кишка, 7 — яичник, 8 — яйцевод, 9 ~ матка, 10 — половое отверстие, // — анальное