- •Жуковский а.Т.

- •Содержание программы по дисциплине «Естествознание» раздел «Основы биологии. Ботаника»

- •Лекция 1 введение

- •1. Биология как наука: объекты, содержание, структура

- •2. Общие свойства и уровни организации живой материи

- •3. Возникновение и многообразие жизни на Земле

- •По мнению ученых, суммарное число видов на Земле (с учетом еще не открытых) достигает 5 – 35 млн., а по некоторым прогнозам даже 50 или 100 млн.

- •Лекция 2 клеточное строение организмов

- •1. Основные положения клеточной теории

- •2. Формы, размеры, химический состав клеток

- •3. Строение растительной клетки и некоторые ее свойства

- •4. Клеточный цикл. Деление клеток

- •Лекция 3 разнообразие жизни на земле. Вирусы и бактерии

- •1. Систематика как наука о разнообразии организмов

- •2. Общая характеристика вирусов и их значение в природе

- •3. Общая характеристика бактерий и их значение в природе

- •Лекция 4 разнообразие жизни на земле. Грибы, водоросли, лишайники

- •1. Общая характеристика грибов и их значение в природе

- •2. Общая характеристика водорослей и их значение в природе

- •3. Лишайники, как симбиотические организмы

- •Лекция 5 вегетативные органы растений. Строение и функции корня

- •1. Свойства и функции корня

- •2. Виды корней и корневых систем

- •3. Внешнее строение корня

- •4. Внутреннее (первичное и вторичное) строение корня

- •5. Основные видоизменения корня (метаморфозы)

- •Лекция 6 вегетативные органы растений побег. Строение и функции стебля

- •1. Побег как орган растения

- •2. Строение, функции и типы почек

- •3. Ветвление побега

- •4. Функции и типы стеблей

- •5. Анатомическая структура стебля

- •Лекция 7 лист: строение, функции и разнообразие. Метаморфозы побега

- •1. Лист как орган растений

- •2. Внешнее строение листьев

- •3. Разнообразие листьев и листорасположение

- •4. Внутреннее строение листьев

- •5. Старение листьев и листопад

- •6. Основные видоизменения (метаморфозы) побега.

- •Надземные побеги

- •Подземные побеги

- •7. Вегетативное размножение растений

- •Лекция 8 растения

- •1. Особенности растений

- •2. Общая характеристика споровых растений

- •3. Общая характеристика семенных растений

- •4. Отличительные особенности голосеменных и покрытосеменных

- •Литература

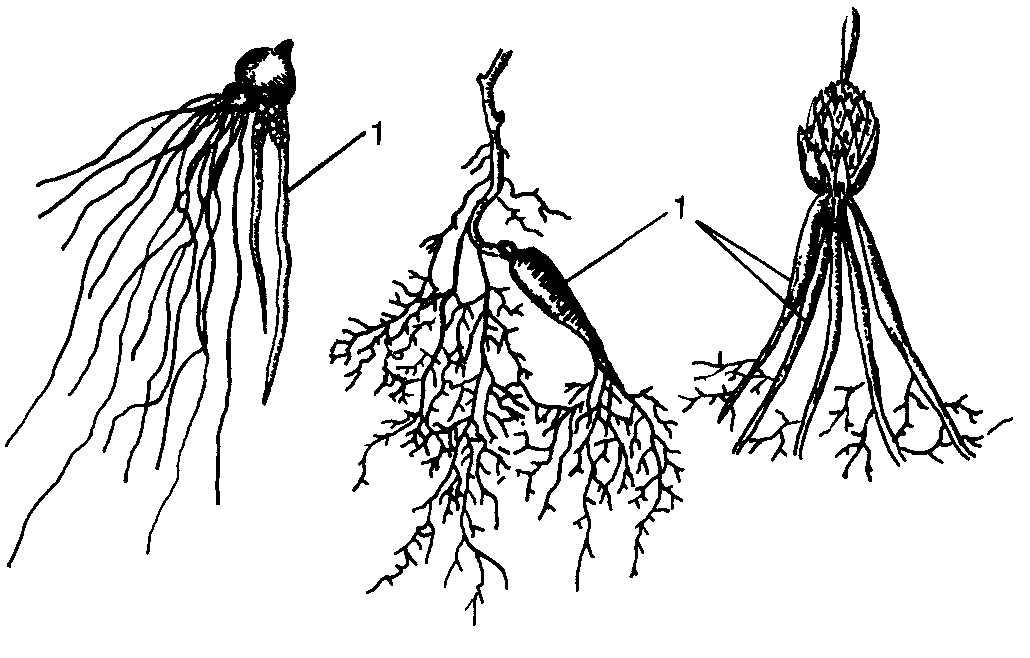

5. Основные видоизменения корня (метаморфозы)

Большинство растений имеют корни типичного строения. Но у многих видов в процессе эволюции корни приспособились к выполнению особых функций, в связи с чем, строение их изменилось. Такие изменения называются метаморфозами.

З апасающие

корни.У

многолетних растений запасные питательные

вещества могут откладываться и в

корнях. Если функция запаса становится

основной, то такие корни называются

запасающими.

По

происхождению и структуре различают

два типа запасающих корней: корнеплоды

и корневые шишки (рис.

5.8.).

апасающие

корни.У

многолетних растений запасные питательные

вещества могут откладываться и в

корнях. Если функция запаса становится

основной, то такие корни называются

запасающими.

По

происхождению и структуре различают

два типа запасающих корней: корнеплоды

и корневые шишки (рис.

5.8.).

Корнеплоды образуются за счет разрастания главного корня. В образовании корнеплода принимает участие нижняя часть стебля, причем у свеклы, репы, редиса она составляет большую часть корнеплода, а собственно корень – только нижняя его часть, на котором развиваются боковые корни.

Запасные продукты у корнеплодов (крахмал, инулин, различные сахара) могут откладываться в паренхиме вторичной коры (морковь, петрушка) или в паренхиме древесины (редька, репа, редис). Изредка запасные вещества откладываются в паренхиме, образованной деятельностью нескольких добавочных колец камбия (свекла) – пример третичного строения (установлено, что образование добавочных камбиальных колец стимулируется деятельностью листьев – их число примерно равно числу листьев, деленному на два).

Корневые шишки (корневые клубни) возникают при разрастании боковых корней (у георгина, чистяка, ятрышника, батата). Образовывают придаточные почки и служат не только для перезимовки, но и для вегетативного размножения.

М икориза.Микориза

представляет

собой мутуалистический симбиоз корней

многих растений с гифами грибов (некоторые

зигомикоты и аскомикоты, но главным

образом базидиальные грибы) (рис.

5.9.). Грибной компонент облегчает

корням получение воды и минеральных

веществ из почвы, а также, видимо, передает

им некоторые органические вещества.

Гриб в свою очередь получает от растения

углеводы и другие питательные

вещества.

икориза.Микориза

представляет

собой мутуалистический симбиоз корней

многих растений с гифами грибов (некоторые

зигомикоты и аскомикоты, но главным

образом базидиальные грибы) (рис.

5.9.). Грибной компонент облегчает

корням получение воды и минеральных

веществ из почвы, а также, видимо, передает

им некоторые органические вещества.

Гриб в свою очередь получает от растения

углеводы и другие питательные

вещества.

Р

В

а

б

в

Рис. 5.10.

Втягивающие

корни.

а – крокуса, б – кислицы, в – лилии;

1 – втягивающие корни.

а

б

в

К лубеньки.Клубеньки

представляют

собой разрастание паренхимной ткани

корня (у многих бобовых),

вызванное некоторыми видами бактерий

из рода Rhizobium

(рис. 5.11). Эти микроорганизмы способны

фиксировать атмосферный молекулярный

азот, переводя его в связанное

легкоусвояемое растением состояние. С

другой стороны, бактерии используют

вещества, находящиеся в корнях растения,

а также стимулируют разрастание

корней. Благодаря данному симбиозу

происходит обогащение почвы

азотом.

лубеньки.Клубеньки

представляют

собой разрастание паренхимной ткани

корня (у многих бобовых),

вызванное некоторыми видами бактерий

из рода Rhizobium

(рис. 5.11). Эти микроорганизмы способны

фиксировать атмосферный молекулярный

азот, переводя его в связанное

легкоусвояемое растением состояние. С

другой стороны, бактерии используют

вещества, находящиеся в корнях растения,

а также стимулируют разрастание

корней. Благодаря данному симбиозу

происходит обогащение почвы

азотом.

На корнях ольхи, лоха, облепихи также образуются клубеньки, однако они возникают в результате симбиоза с актиномикотами, которые также способны фиксировать атмосферный азот.

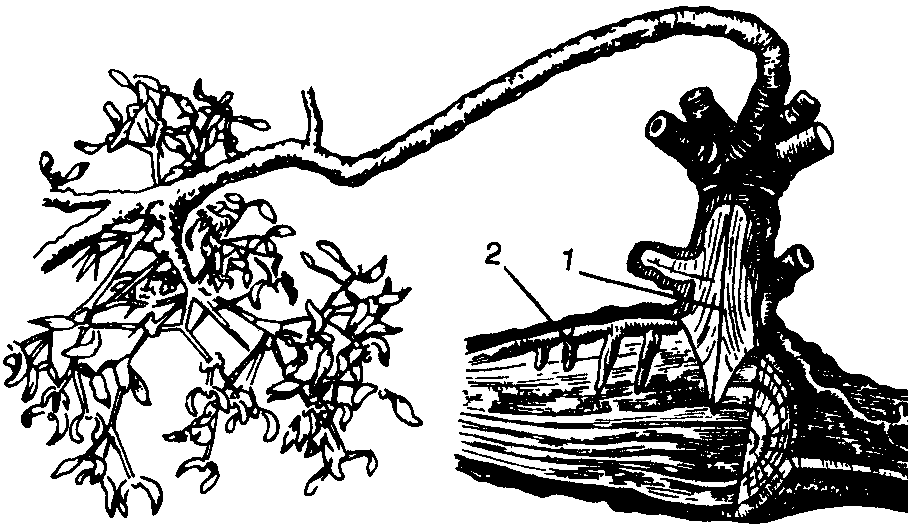

Корни-гаустории, или присоски. Такие корни характерны для паразитических растений (омела, заразиха, повилика и др.), эпифитных лиан (плющ).

У

В

Рис. 5.12.

Омела на

ветке тополя.

1 – корень-гаустория, 2 – корень в коре

тополя.

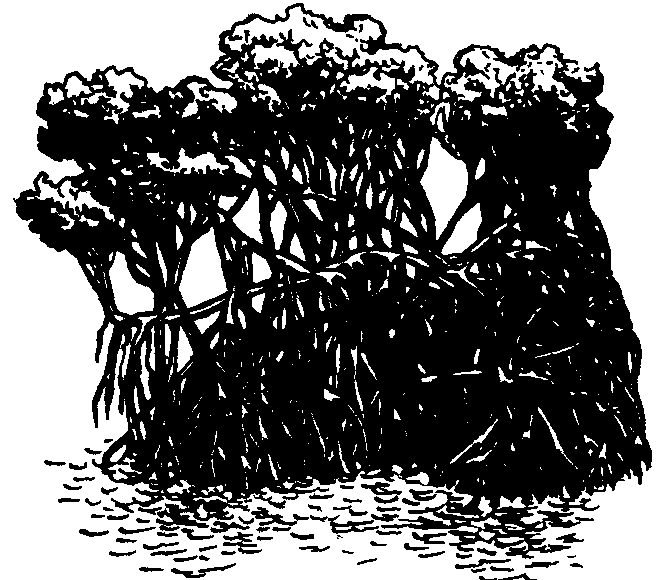

– ходульные корни – образуются у растений своеобразных растительных сообществ – мангровых зарослей, а также встречаются у некоторых небольших деревьев тропического дождевого леса, особенно на болотистой почве; они имеются также у некоторых пальм и даже у кукурузы. Образуясь на стволах и ветвях деревьев и стеблях трав (т.е. они придаточные), они растут вниз, укрепляются в почве и прочно удерживают растение. Наиболее эффектны ходульные корни некоторых видов фикуса, образующие экзотическую жизненную форму – баньян;

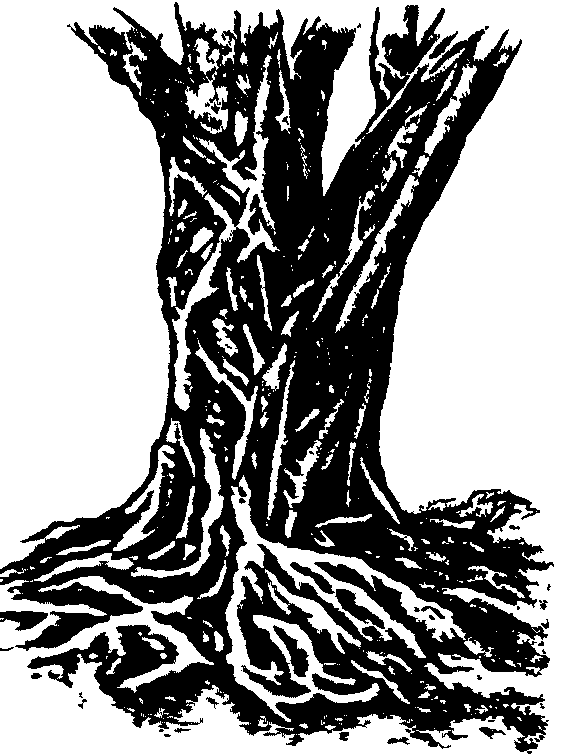

– досковидные

опорные корни наиболее

характерны для крупных деревьев

тропического дождевого леса. В отличие

от ходульных

– это

боковые корни. Расположенные у самой

поверхности почвы или над ней, они

развивают более или менее плоские

прилегающие к стволу вертикальные

надземные выросты, п

1

2

3

4

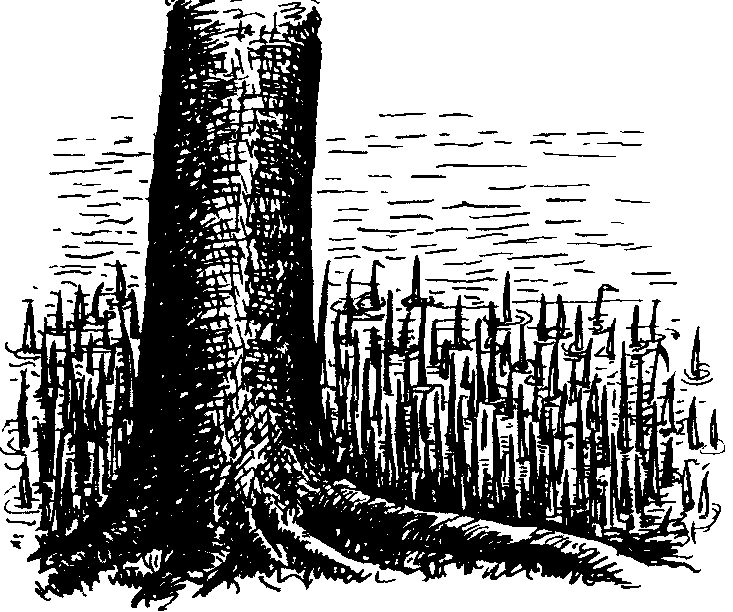

Рис. 5.13.

Воздушные

корни.

1 – ходульные корни мангровых зарослей,

2 – ходульные корни кукурузы,

3 – досковидные корни, 4 – пневматофоры.

1

4

– вентиляционные (дыхательные) корни, или пневматофоры, развиваются у ряда тропических деревьев, растущих на бедных кислородом почвах. Они имеются у мангровых деревьев, а также у деревьев, произрастающих в лесах на пресноводных тропических болотах. Образуются из подземных боковых корней и растут вертикально вверх, поднимаясь над почвой или водой (отрицательный геотропизм). Значение пневматофоров заключается, прежде всего, в снабжении подземных частей корня воздухом;

– воздушные корни эпифитных растений (образуются у тропических орхидных, ароидных и бромелиевых). Эпифиты – это растения, поселяющиеся на других растениях (стволах и ветвях) и использующие их как субстрат (не паразитируют). Их воздушные корни свободно висят в воздухе и приспособлены к поглощению капелек дождя или росы (благодаря особой многослойной всасывающей ткани – веламен).

Клетки веламена постепенно отмирают, и поэтому вода всасывается не осмотическим, а капиллярным путем, проникая внутрь через большие поры и сквозные отверстия.